摩托车前双摆臂转向结构的制作方法

1.本实用新型属于摩托车技术领域,尤其涉及一种摩托车前双摆臂转向结构。

背景技术:

2.倒三轮摩托车是三轮摩托车的一种,前面两个轮,后面一个轮。从正面看形如轿车车头,有两个车轮,而尾部只有一个宽大厚实的车轮。该车由两个前轮驱动,分自动挡和手动挡两种。但现有技术中的车轮是直接连接在车架上,在行驶过程无法实现上下摆动,这样倒三轮摩托车在坑洼泥地或者高低不平的坡路驾驶时震感明显,驾驶员的体验较差。

3.例如,中国实用新型专利公开了一种倒三轮摩托车的车头结构[申请号:202220539451.2],该实用新型专利包括车头管、两下摇臂和两下端均安装有前轮的前叉管,两下摇臂前后相对设置,在其中一个下摇臂侧面上具有若干加强块,另一下摇臂通过紧固件固连在若干加强块上,车头管从两下摇臂的中部之间穿过并与两下摇臂相铰接,两前叉管的上端分别连接在两下摇臂两端的端部之间。

[0004]

该实用新型专利具有解决了现有倒三轮摩托车的车头结构稳定性较低的问题的优势,但其仍未解决上述问题。

技术实现要素:

[0005]

本实用新型的目的是针对上述问题,提供一种便于摩托车在坑洼泥地或者高低不平的坡路驾驶的摩托车前双摆臂转向结构。

[0006]

为达到上述目的,本实用新型采用了下列技术方案:

[0007]

一种摩托车前双摆臂转向结构,包括车架和位于车架两侧的车轮,所述车架上转动连接有控制杆,所述控制杆分别通过左摆臂转向组件和右摆臂转向组件与两个车轮相连接,所述车轮上还固定连接有羊角总成,所述左摆臂转向组件和/或右摆臂转向组件的端部与羊角总成轴向活动连接周向转动连接。

[0008]

在上述的摩托车前双摆臂转向结构中,所述羊角总成位于车轮内侧且通过车轮的中心孔处与车轮固定连接。

[0009]

在上述的摩托车前双摆臂转向结构中,所述羊角总成包括连接穿孔,连接轴活动连接在连接穿孔上,所述连接轴的两端均具有膨大部,所述膨大部的外径大于连接穿孔的内径,且两端的膨大部之间的距离大于连接穿孔沿轴心线方向的长度,所述左摆臂转向组件和/或右摆臂转向组件的一端通过铰接位点铰接在连接轴上,两个膨大部位于铰接位点的同一侧。

[0010]

在上述的摩托车前双摆臂转向结构中,所述连接穿孔通过贯穿羊角总成的侧壁形成。

[0011]

在上述的摩托车前双摆臂转向结构中,所述连接穿孔位于连接套筒内,所述连接套筒固定连接在羊角总成上。

[0012]

在上述的摩托车前双摆臂转向结构中,所述连接穿孔通过两个带有弧形结构的夹

片围合形成,所述夹片的两端固定连接在羊角总成上。

[0013]

在上述的摩托车前双摆臂转向结构中,所述左摆臂转向组件包括固定连接在控制杆端部的摆动片,推杆一端与摆动片转动连接,另一端铰接在连接轴上。

[0014]

在上述的摩托车前双摆臂转向结构中,所述左摆臂转向组件还包括一端连接在羊角总成上半段侧面的左上摆臂组和一端连接在羊角总成下半段侧面的左下摆臂组,所述左上摆臂组和羊角总成的连接点与左下摆臂组与羊角总成的连接点沿车轮的中心对称设置,所述左上摆臂组和左下摆臂组均包括两根摆臂,同一组的两根摆臂靠近羊角总成的一侧连接在同一个连接位点上,靠近车架的一侧分别连接在车架的前后两端使得摆臂组呈“v”字型。

[0015]

在上述的摩托车前双摆臂转向结构中,所述车架与摆臂之间还设有一根减震杆,所述减震杆上套设有减震弹簧。

[0016]

在上述的摩托车前双摆臂转向结构中,所述车架上还设有贯通车架的调位凹槽,所述控制杆贯穿过调位凹槽,所述调位凹槽的长度大于控制杆的外径。

[0017]

与现有的技术相比,本实用新型的优点在于:

[0018]

1、本实用新型在车轮与车架之间增设了羊角总成,摆臂转向组件与羊角总成轴向活动连接周向转动连接,使得在行驶过程中车轮仍可相对车架在竖直方向上实现一定的上下摆动,便于摩托车在坑洼泥地或者高低不平的坡路驾驶。

[0019]

2、本实用新型结构简单,可在原有的倒三轮摩托车上进行改进,生产成本较低。

附图说明

[0020]

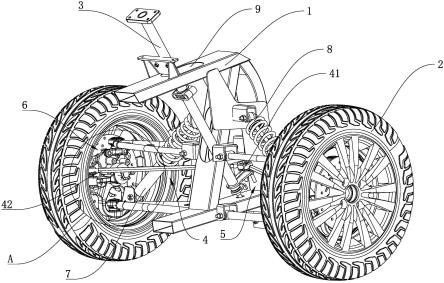

图1是本实用新型的结构示意图;

[0021]

图2是图1中a处的放大图;

[0022]

图中:车架1、车轮2、控制杆3、左摆臂转向组件4、右摆臂转向组件5、羊角总成6、减震杆7、减震弹簧8、调位凹槽9、摆动片41、推杆42、左上摆臂组43、左下摆臂组44、摆臂45、连接穿孔61、连接轴62、膨大部63、连接套筒64、弧形结构65、夹片66。

具体实施方式

[0023]

下面结合附图和具体实施方式对本实用新型做进一步详细的说明。

[0024]

结合图1-2所示,一种摩托车前双摆臂转向结构,包括车架1和位于车架1两侧的车轮2,所述车架1上转动连接有控制杆3,所述控制杆3分别通过左摆臂转向组件4和右摆臂转向组件5与两个车轮2相连接,所述车轮2上还固定连接有羊角总成6,所述左摆臂转向组件4和/或右摆臂转向组件5的端部与羊角总成6轴向活动连接周向转动连接。即左摆臂转向组件4和/或右摆臂转向组件5可相对羊角总成6发生转动以及沿竖直方向上发生上下滑动。

[0025]

本实用新型,使用时,使用者通过控制杆3操控左摆臂转向组件4和右摆臂转向组件5,以操控车轮2实现转向。在遇到不平整的地面时,车轮2本身发生上下震动,但由于摆臂转向组件与羊角总成6的连接使得震动不会完全传导至车架1上。故本实用新型在车轮2与车架1之间增设了羊角总成6,摆臂转向组件与羊角总成6轴向活动连接周向转动连接,使得在行驶过程中车轮2仍可相对车架1在竖直方向上实现一定的上下摆动,便于摩托车在坑洼泥地或者高低不平的坡路驾驶。

[0026]

优选地,所述羊角总成6位于车轮2内侧且通过车轮2的中心孔处与车轮2固定连接。

[0027]

结合图1-2所示,所述羊角总成6包括连接穿孔61,连接轴62活动连接在连接穿孔61上,所述连接轴62的两端均具有膨大部63,所述膨大部63的外径大于连接穿孔61的内径,且两端的膨大部63之间的距离大于连接穿孔61沿轴心线方向的长度,所述左摆臂转向组件4和/或右摆臂转向组件5的一端通过铰接位点铰接在连接轴62上,两个膨大部63位于铰接位点的同一侧。

[0028]

连接轴62与摆臂转向组件相互铰接从而确保摆臂转向组件可发生相对羊角总成6的转动。连接轴62的两端具有膨大部63,连接穿孔61卡于两个膨大部63之间,从而使得连接穿孔61可在两个膨大部63之间上下移动,即实现羊角总成6可相对摆臂转向组件发生沿竖直方向上的上下移动。

[0029]

其中,连接穿孔61可以通过多种方式实现,例如可以是所述连接穿孔61通过贯穿羊角总成6的侧壁形成。该种方式即为如图2中羊角总成6靠下位置的连接穿孔61的形成方式。也可以是所述连接穿孔61位于连接套筒64内,所述连接套筒64固定连接在羊角总成6上。该种方式即为如图2中羊角总成6靠左位置的连接穿孔61的形成方式。还可以是所述连接穿孔61通过两个带有弧形结构65的夹片66围合形成,所述夹片66的两端固定连接在羊角总成6上。该种方式即为如图2中羊角总成6靠上位置的连接穿孔61的形成方式。

[0030]

如图1所示,所述左摆臂转向组件4包括固定连接在控制杆3端部的摆动片41,推杆42一端与摆动片41转动连接,另一端铰接在连接轴62上。

[0031]

具体的说,所述左摆臂转向组件4还包括一端连接在羊角总成6上半段侧面的左上摆臂组43和一端连接在羊角总成6下半段侧面的左下摆臂组44,所述左上摆臂组43和羊角总成6的连接点与左下摆臂组44与羊角总成6的连接点沿车轮2的中心对称设置,所述左上摆臂组43和左下摆臂组44均包括两根摆臂45,同一组的两根摆臂45靠近羊角总成6的一侧连接在同一个连接位点上,靠近车架1的一侧分别连接在车架1的前后两端使得摆臂组呈“v”字型。

[0032]

右摆臂转向组件5可采用与左摆臂转向组件4完全相同的具体结构,空间位置上与左摆臂转向组件4沿车架1的中心相互对称。

[0033]

即车架1的左右两侧各设有四根摆臂45,且摆臂45分为上下两层设置,上层和下层均具有两根摆臂45,呈如图1所示状态。同一层同一侧的两根摆臂45形成“v”字型,即靠近车轮2一侧连接在同一连接点上,靠近车架1的一侧逐渐张开,使得两根摆臂45之间形成一定的跨度。这种布置方式以少量的摆臂45的设置提供了较佳的稳定性,同时兼顾车轮转动及转向过程中的灵活性。

[0034]

如图1所示,所述车架1与摆臂45之间还设有一根减震杆7,所述减震杆7上套设有减震弹簧8。减震杆7和减震弹簧8为前车架1整体提供一定的减震效果。其具体结构及连接方式可采用现有技术中记载的相关结构。

[0035]

如图1所示,所述车架1上还设有贯通车架1的调位凹槽9,所述控制杆3贯穿过调位凹槽9,所述调位凹槽9的长度大于控制杆3的外径。如图1所示,调位凹槽9的延伸方向为倒三轮摩托车的行驶方向,这样在行驶过程中控制杆3可以沿调位凹槽9的延伸方向发生一定的位移,提升驾驶过程中的操作手感。

[0036]

本文中所描述的具体实施例仅仅是对本实用新型精神作举例说明。本实用新型所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,但并不会偏离本实用新型的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。

[0037]

尽管本文较多地使用了车架1、车轮2、控制杆3、左摆臂转向组件4、右摆臂转向组件5、羊角总成6、减震杆7、减震弹簧8、调位凹槽9、摆动片41、推杆42、左上摆臂组43、左下摆臂组44、摆臂45、连接穿孔61、连接轴62、膨大部63、连接套筒64、弧形结构65、夹片66等术语,但并不排除使用其它术语的可能性。使用这些术语仅仅是为了更方便地描述和解释本实用新型的本质;把它们解释成任何一种附加的限制都是与本实用新型精神相违背的。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1