一种水下航行器布放回收装置及其缓冲器的制作方法

本发明涉及水下航行器回收,具体涉及一种水下航行器布放回收装置及其缓冲器。

背景技术:

1、水下航行器作为人类开发海洋资源和探索水下空间的重要工具,具有机动灵活、长时高效、全向观测、隐蔽作业等优点。随着人类在水下的探测作业任务日趋复杂化和多样化,对水下航行器长航时探测作业、数据及时回传提出了更高要求。由于航行器受自身携带能源及水下通讯技术制约,长航时、大数据回传等探测作业任务难以实现,需采用水下预置布放回收装置作为航行器能源和信息传输中继来解决这一难题。

2、申请公布号为cn113306687a的中国发明专利申请公开了一种无人水下航行器用布放回收装置,包括底架、底盘、五轴机械臂、机械手和末端限位器,底盘设置在底架的一端,五轴机械臂的首端转动装配在底盘上,五轴机械臂的末端连接有机械手,机械手的末端连接有末端限位器,末端限位器具有朝向机械手的开口。在回收时,五轴机械臂带动机械手伸入海面,航行器游动到机械手上方,航行器的头部先进入末端限位器的内部,再利用机械手抱紧航行器,以实现航行器的抓取操作;之后,五轴机械臂带动机械手伸出海面,收拢在底架上,以实现航行器的回收作业。反之,实现对航行器的布放作业。

3、现有技术中,当航行器的速度较大时,航行器的头部进入末端限位器时会碰撞末端限位器的底部,碰撞产生的反作用力容易导致航行器的头部脱离末端限位器,进而导致机械手不能抱紧航行器,影响航行器的回收。

技术实现思路

1、本发明的目的在于提供一种水下航行器布放回收装置,以解决现有技术中布放回收装置的末端限位器会对航行器产生反作用力,而容易导致航行器的头部脱离末端限位器,进而导致机械手不能抱紧航行器的技术问题;本发明的目的还在于提供一种水下航行器布放回收装置的缓冲器,以解决现有技术中末端限位器会对航行器产生反作用力而容易导致航行器的头部脱离末端限位器的技术问题。

2、为实现上述目的,本发明水下航行器布放回收装置的缓冲器的技术方案是:

3、水下航行器布放回收装置的缓冲器,包括用于安装在基座上的缓冲筒,缓冲筒具有用于朝向机械抱爪的开口,定义缓冲筒的开口朝向前方,所述开口的口沿上固定有弹性缓冲环,弹性缓冲环具有圆孔,圆孔的直径小于航行器头部的直径,在航行器的头部由圆孔进入缓冲筒内时,弹性缓冲环的内边缘向缓冲筒内移动,且圆孔的直径逐渐增大至与航行器头部的直径相等;在航行器的头部受到缓冲筒后部的反作用力时,弹性缓冲环的内边缘随航行器的头部由缓冲筒内向缓冲筒外移动。

4、有益效果是:在航行器的头部由圆孔进入缓冲筒内的过程中,弹性缓冲环的内边缘向缓冲筒内移动,即弹性缓冲环向内变形。由于圆孔的直径小于航行器头部的直径,在圆孔的直径逐渐增大至与航行器头部的直径相等的过程中,航行器头部受到弹性缓冲环的包裹力不断增大,即摩擦力逐渐增大,使得航行器的速度逐渐降低,以实现对航行器的缓冲。当航行器的初始对接速度较小时,受摩擦力作用,航行器与缓冲筒的后部封板无碰撞或者产生碰撞但碰撞力较小,使得航行器不发生反弹或较小反弹,进而保证航行器不会脱离缓冲筒。当航行器的初始对接速度过大时,航行器进入缓冲筒后受到封板较大的反冲力而向后移动,此时弹性缓冲环的内边缘随航行器的头部由缓冲筒内向缓冲筒外移动,即弹性缓冲环向外变形,该过程产生了拔塞效应,从而限制航行器与缓冲筒脱离,也能保证航行器不会脱离缓冲筒。因此保证机械抱爪能够抱紧航行器。

5、作为进一步地改进,所述弹性缓冲环为橡胶环。

6、有益效果是:橡胶环的弹性好,且成本低。

7、作为进一步地改进,所述缓冲筒的后部设有封板,封板内侧设有避让凹部。

8、有益效果是:这样设计,在航行器的头部进入缓冲筒后,缓冲筒的内腔为封闭腔,封闭腔内的气体不容易被压缩,进一步提高缓冲性能。

9、作为进一步地改进,所述缓冲筒上设有视觉模块,所述缓冲器还包括开口朝上的u型架,缓冲筒处于u型架内,u型架与缓冲筒之间设有用于驱动缓冲筒在上下方向运动的第一驱动机构,u型架上还设有用于驱动u型架在左右方向运动的第二驱动机构。

10、有益效果是:在视觉模块识别航行器的位姿后,利用第一驱动机构和第二驱动机构实现缓冲筒在上下方向和左右方向上的运动,以实现缓冲筒上圆孔的轴线与航行器的轴线快速重合。

11、作为进一步地改进,所述缓冲筒为方形筒。

12、有益效果是:由于方形筒的外表面为平面,相比于圆形筒,这有利于视觉模块和相应驱动机构的布置。

13、作为进一步地改进,所述u型架包括两个竖直板和一个水平板,第一驱动机构为设置在相应竖直板上的竖向丝杠螺母机构,第二驱动机构为设置在水平板下侧的水平丝杠螺母机构。

14、有益效果是:该传动方式较为简单,且不会占用较多的空间。

15、作为进一步地改进,所述视觉模块设置在缓冲筒的顶部。

16、有益效果是:这样设计,有利于视觉模块观察航行器。

17、作为进一步地改进,所述视觉模块为双目相机。

18、有益效果是:双目相机的识别精度高,有利于在水中快速识别航行器。

19、为实现上述目的,本发明水下航行器布放回收装置的技术方案是:

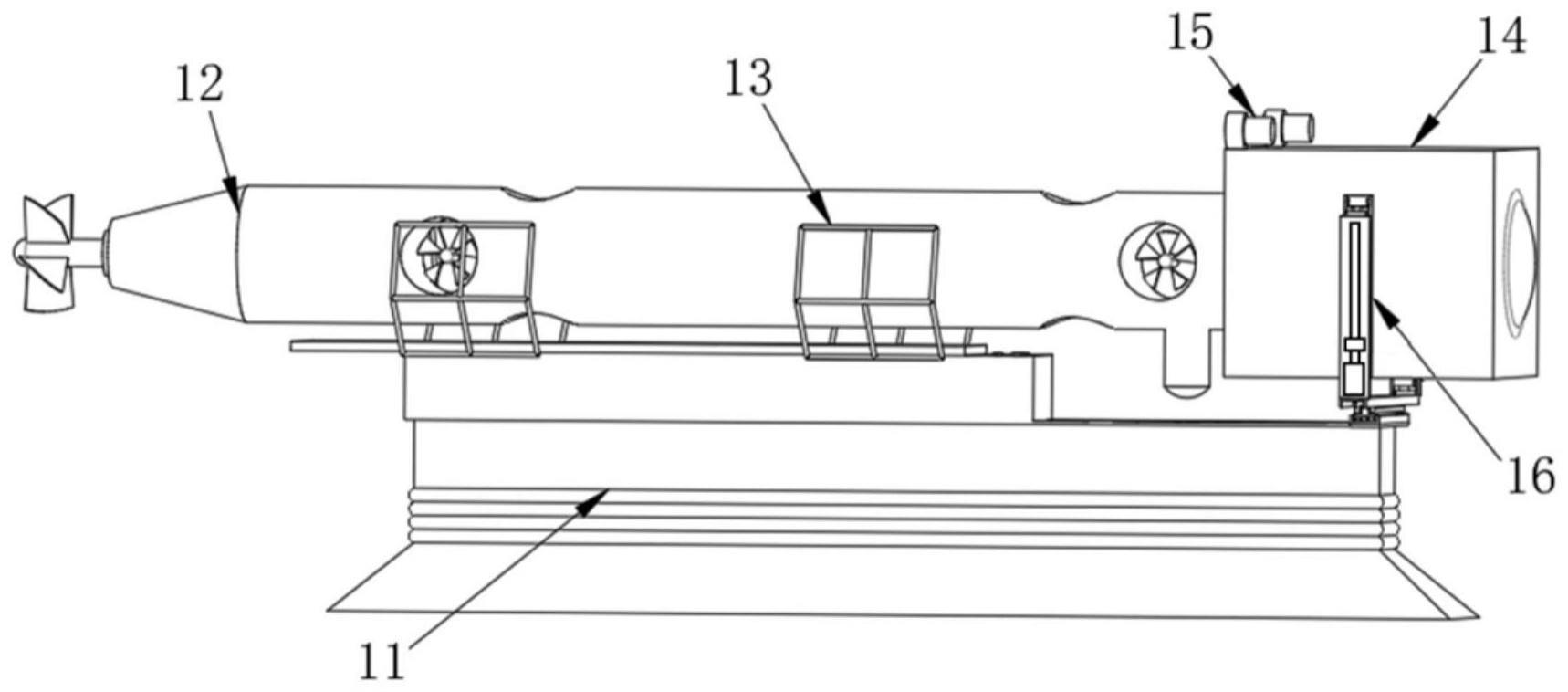

20、水下航行器布放回收装置,包括基座,基座上设有机械抱爪和缓冲器,缓冲器处于机械抱爪的后方,缓冲器包括用于安装在基座上的缓冲筒,缓冲筒具有用于朝向机械抱爪的开口,定义缓冲筒的开口朝向前方,所述开口的口沿上固定有弹性缓冲环,弹性缓冲环具有圆孔,圆孔的直径小于航行器头部的直径,在航行器的头部由圆孔进入缓冲筒内时,弹性缓冲环的内边缘向缓冲筒内移动,且圆孔的直径逐渐增大至与航行器头部的直径相等;在航行器的头部受到缓冲筒后部的反作用力时,弹性缓冲环的内边缘随航行器的头部由缓冲筒内向缓冲筒外移动。

21、有益效果是:在航行器的头部由圆孔进入缓冲筒内的过程中,弹性缓冲环的内边缘向缓冲筒内移动,即弹性缓冲环向内变形。由于圆孔的直径小于航行器头部的直径,在圆孔的直径逐渐增大至与航行器头部的直径相等的过程中,航行器头部受到弹性缓冲环的包裹力不断增大,即摩擦力逐渐增大,使得航行器的速度逐渐降低,以实现对航行器的缓冲。当航行器的初始对接速度较小时,受摩擦力作用,航行器与缓冲筒的后部封板无碰撞或者产生碰撞但碰撞力较小,使得航行器不发生反弹或较小反弹,进而保证航行器不会脱离缓冲筒。当航行器的初始对接速度过大时,航行器进入缓冲筒后受到封板较大的反冲力而向后移动,此时弹性缓冲环的内边缘随航行器的头部由缓冲筒内向缓冲筒外移动,即弹性缓冲环向外变形,该过程产生了拔塞效应,从而限制航行器与缓冲筒脱离,也能保证航行器不会脱离缓冲筒。因此保证机械抱爪能够抱紧航行器。

22、作为进一步地改进,所述弹性缓冲环为橡胶环。

23、有益效果是:橡胶环的弹性好,且成本低。

24、作为进一步地改进,所述缓冲筒的后部设有封板,封板内侧设有避让凹部。

25、有益效果是:这样设计,在航行器的头部进入缓冲筒后,缓冲筒的内腔为封闭腔,封闭腔内的气体不容易被压缩,进一步提高缓冲性能。

26、作为进一步地改进,所述缓冲筒上设有视觉模块,所述缓冲器还包括开口朝上的u型架,缓冲筒处于u型架内,u型架与缓冲筒之间设有用于驱动缓冲筒在上下方向运动的第一驱动机构,u型架上还设有用于驱动u型架在左右方向运动的第二驱动机构。

27、有益效果是:在视觉模块识别航行器的位姿后,利用第一驱动机构和第二驱动机构实现缓冲筒在上下方向和左右方向上的运动,以实现缓冲筒上圆孔的轴线与航行器的轴线快速重合。

28、作为进一步地改进,所述缓冲筒为方形筒。

29、有益效果是:由于方形筒的外表面为平面,相比于圆形筒,这有利于视觉模块和相应驱动机构的布置。

30、作为进一步地改进,所述u型架包括两个竖直板和一个水平板,第一驱动机构为设置在相应竖直板上的竖向丝杠螺母机构,第二驱动机构为设置在水平板下侧的水平丝杠螺母机构。

31、有益效果是:该传动方式较为简单,且不会占用较多的空间。

32、作为进一步地改进,所述视觉模块设置在缓冲筒的顶部。

33、有益效果是:这样设计,有利于视觉模块观察航行器。

34、作为进一步地改进,所述视觉模块为双目相机。

35、有益效果是:双目相机的识别精度高,有利于在水中快速识别航行器。

36、作为进一步地改进,所述机械抱爪沿前后方向间隔布置有至少两组。

37、有益效果是:这样设计,能够稳定地抱紧航行器。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!