一种复合式无人机的制作方法

1.本实用新型涉及无人机技术领域,具体涉及一种复合式无人机。

背景技术:

2.近几年,伴随着无人驾驶飞机技术的逐渐成熟,以及配套控制设备的进步具备了技术上的多种应用的可行性。目前,无人机按照结构可以分为有多种类型,起降形式区分主要分为垂直起降和需要跑道或弹射起飞两种。垂直起降是飞机不需要滑跑就可以起飞和着陆的技术,从50年代末期开始发展。垂直起降技术的诞生主要是因为飞机滑跑起飞方式的不足,特别是在历次战争中的表现,让飞机的垂直起降进入人们的视线。垂直起降飞机减少或基本摆脱了对跑道的依赖,只需要很小的平地就可以拔地而起和垂直着陆,所以在战争中飞机可以分散配置,便于灵活出击、转移和伪装隐蔽,不易被敌方发现,出勤率也大幅提高,并且对敌方的打击具有很高的突然性,大大提高了飞机的战场生存率。

3.复合式无人机又称垂直起降固定翼无人机,既具备多旋翼垂直起降的优点,同时又具备固定翼的高效率、长航时航程等优势,具有许多的应用场景。目前随着复合式无人机的兴起,在工程上开始广泛使用,实际应用场景对其航程航时及便携性提出了新的要求。现有无人机重量较大,无人机的巡航效率较低。

技术实现要素:

4.本实用新型提供一种复合式无人机,旨在解决现有技术中复合式无人机的巡航效率较低的问题。

5.为解决以上技术问题,本实用新型提供一种复合式无人机,所述复合式无人机包括机身和设置于所述机身的两侧的第一固定翼和第二固定翼,所述第一固定翼的底部设有第一机臂,所述第二固定翼的底部设有第二机臂,所述第一机臂的顶侧和所述第二机臂的顶侧设有多个螺旋桨,所述多个螺旋桨用于向所述复合式无人机提供动力,所述机身的底部与预设平面的距离不大于所述第一机臂的底部与所述预设平面的距离,所述机身的底部与所述复合式无人机上预设平面的距离不大于所述第二机臂的底部与所述预设平面的距离,其中,所述预设平面在所述复合式无人机垂直起降阶段时为水平面,且所述复合式无人机的质心位于所述预设平面。

6.其中,所述机身的底部与所述预设平面的距离、所述第一机臂的底部与所述预设平面的距离、所述第二机臂的底部与所述预设平面的距离相同。

7.其中,所述机身包括机身主体和机头,所述机头用于承载电源,所述第一固定翼和所述第二固定翼分别可拆卸连接于所述机身主体的两侧,所述机头可拆卸连接于所述机身主体的前端。

8.其中,所述机身主体的后端设有固定杆,所述固定杆的一端固定于所述机身主体的后端,所述固定杆的另一端向所述机身主体远离所述机头的方向伸出,所述固定杆的另一端设有尾推螺旋桨,所述尾推螺旋桨用于提供所述复合式无人机沿机身轴线的动力。

9.其中,所述固定杆的顶侧设有可拆卸连接的v型尾翼,所述v型尾翼包括可拆卸连接的第一尾翼和第二尾翼。

10.其中,所述第一尾翼和所述第二尾翼均为梯形,所述第一尾翼的下底和所述第二尾翼的下底可拆卸连接于所述固定杆上。

11.其中,所述第一尾翼的后掠角为0度至10度,所述第一尾翼的上反角为30度至50度,所述第一尾翼的安装角为0度至2度,所述第一尾翼的展弦比为6.5至7,所述第一尾翼的梢根比为0.5至1。

12.其中,所述第一固定翼的后掠角为0度至10度,所述第一固定翼的上反角为2度至4度,所述第一固定翼的安装角为3度至4度,所述第一固定翼的展弦比为8至9,所述第一固定翼的梢根比为0.4至0.6。

13.其中,所述第一机臂的两端顶侧分别可拆卸连接有第一螺旋桨和第二螺旋桨,所述第二机臂的两端顶侧分别可拆卸连接有第三螺旋桨和第四螺旋桨,所述第一螺旋桨的旋转中心、所述第二螺旋桨的旋转中心、所述第三螺旋桨的旋转中心以及所述第四螺旋桨的旋转中心位于所述预设平面上。

14.其中,所述第一机臂可拆卸连接于所述第一固定翼,和/或所述第二机臂可拆卸连接于所述第二固定翼,所述第一机臂的延伸方向和所述第二机臂的延伸方向以及所述机身的机身轴线平行。

15.本实用新型提供一种复合式无人机,分别在第一固定翼和第二固定翼的下方设置第一机臂和第二机臂,第一机臂和第二机臂顶侧设有螺旋桨,第一机臂和第二机臂的高度不高于机体底部,在复合式无人机飞行时,第一机臂和第二机臂作为力臂将螺旋桨的动力传递至机身,在复合式无人机降落时,第一机臂和第二机臂可作为复合式无人机的降落架,实现了第一机臂和第二机臂复用,复合式无人机可以不设置降落架,能够减轻复合式无人机的重量,能够提高复合式无人机的巡航效率。

附图说明

16.为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

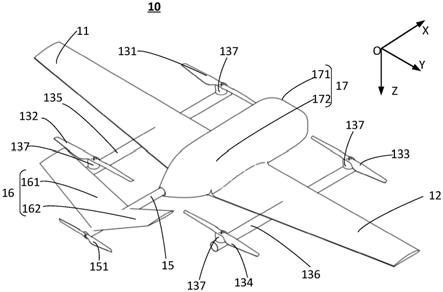

17.图1是本实用新型实施例所提供的复合式无人机一实施例的整体结构示意图;

18.图2是本实用新型实施例所提供的复合式无人机一实施例的俯视结构示意图;

19.图3是本实用新型实施例所提供的复合式无人机一实施例的后视结构示意图;

20.图4是本实用新型实施例所提供的复合式无人机一实施例的侧视结构示意图;

21.图5是本实用新型实施例所提供的复合式无人机一实施例拆卸后的结构示意图;

22.图6是本实用新型实施例所提供的复合式无人机一实施例拆卸并装箱后的结构示意图。

具体实施方式

23.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行

清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

24.在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个所述特征。在本实用新型的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。

25.在本实用新型中,“示例性”一词用来表示“用作例子、例证或说明”。本实用新型中被描述为“示例性”的任何实施例不一定被解释为比其它实施例更优选或更具优势。为了使本领域任何技术人员能够实现和使用本实用新型,给出了以下描述。在以下描述中,为了解释的目的而列出了细节。应当明白的是,本领域普通技术人员可以认识到,在不使用这些特定细节的情况下也可以实现本实用新型。在其它实例中,不会对公知的结构和过程进行详细阐述,以避免不必要的细节使本实用新型的描述变得晦涩。因此,本实用新型并非旨在限于所示的实施例,而是与符合本实用新型所公开的原理和特征的最广范围相一致。

26.本实用新型实施例提供一种复合式无人机。以下进行详细说明。

27.首先,本实用新型实施例中提供一种复合式无人机,该复合式无人机包括机身和设置于机身的两侧的第一固定翼和第二固定翼,第一固定翼的底部设有第一机臂,第二固定翼的底部设有第二机臂,第一机臂的顶侧和第二机臂的顶侧设有多个螺旋桨,多个螺旋桨用于向复合式无人机提供动力,机身的底部与预设平面的距离不大于第一机臂的底部与预设平面的距离,机身的底部与复合式无人机上预设平面的距离不大于第二机臂的底部与预设平面的距离,其中,预设平面在复合式无人机垂直起降阶段时为水平面,且复合式无人机的质心位于预设平面。

28.参阅图1

‑

4,图1是本实用新型实施例所提供的复合式无人机一实施例的整体结构示意图;图2是本实用新型实施例所提供的复合式无人机一实施例的俯视结构示意图;图3是本实用新型实施例所提供的复合式无人机一实施例的后视结构示意图;图4是本实用新型实施例所提供的复合式无人机一实施例的侧视结构示意图。

29.为了便于后续描述,本实用新型先引入机体坐标系,机体坐标系是指固定在无人机上的遵循右手法则的三维正交直角坐标系,其原点位于复合式无人机的质心。ox轴位于复合式无人机飞行参考平面内平行于机身轴线并指向飞行器前方,oy轴垂直于飞行参考平面并指向复合式无人机右方,oz轴在飞行参考平面内垂直于xoy平面,指向复合式无人机下方。当然,在其他实施例中,可根据实际需求定义机体坐标系,本实用新型对此不作限定。

30.根据以上定义,本实用新型中飞行参考平面为xoz,预设平面为垂直于飞行参考平面的xoy平面,oz轴为复合式无人机垂直起降方向,ox轴为机身轴线。

31.结合图1

‑

4,本实用新型实施例中,复合式无人机10包括机身17和设置于机身17的两侧的第一固定翼11和第二固定翼12。具体的,第一固定翼11和第二固定翼12在复合式无

人机10飞行参考平面的两侧对称设置,有利于复合式无人机10飞行稳定性。

32.在一个优选的实施例中,第一固定翼11的后掠角为0度至10度,第一固定翼11的上反角为2度至4度,第一固定翼11的安装角为3度至4度,第一固定翼11的展弦比为8至9,第一固定翼11的梢根比为0.4至0.6。复合式无人机10的翼展为2500mm

‑

2600mm。复合式无人机10的机长为1400mm

‑

1600mm,复合式无人机10的机高为340mm

‑

350mm。在其他实施例中,可根据具体情况设计第一固定翼11。

33.其中,翼展是指机翼左右翼尖之间的长度。机翼安装在机身上的角度称为安装角,它是机翼与水平线所成的角度。安装角向上的称为上反角,向下的称为下反角。上反角能提高飞机的侧向稳定性,下单翼飞机都具有一定的上反角。翼展和平均几何弦长的比值叫做展弦比。后掠角是指机翼与机身轴线的垂线之间的夹角。梢根比是机翼或其他升力面的梢弦与根弦的比值。

34.本实用新型实施例中,第一固定翼11的底部设有第一机臂135,第二固定翼12的底部设有第二机臂136,第一机臂135的顶侧和第二机臂136的顶侧设有多个螺旋桨。多个螺旋桨用于向复合式无人机10提供动力。机身17的底部与预设平面的距离不大于第一机臂135的底部与预设平面的距离,机身17的底部与预设平面的距离不大于第二机臂136的底部与预设平面的距离,其中,预设平面在复合式无人机10垂直起降阶段时为水平面,且复合式无人机10的质心位于预设平面。质量中心简称质心,指物质系统上被认为质量集中于此的一个假想点。与重心不同的是,质心不一定要在有重力场的系统中。值得注意的是,除非重力场是均匀的,否则同一物质系统的质心与重心通常不在同一假想点上。现有技术一般是螺旋桨位于机臂的下方,然后在机体下方设置降落架来保护螺旋桨,复合式无人机的重量较大。在复合式无人机10飞行时,第一机臂135和第二机臂136作为力臂将螺旋桨的动力传递至机身17,在复合式无人机10降落时,第一机臂135和第二机臂136可作为复合式无人机10的降落架,实现了第一机臂135和第二机臂136复用,复合式无人机10可以不设置降落架,减轻了复合式无人机10的重量,提高了复合式无人机10的巡航效率。

35.现有无人机机身的底部设置有降落架,为了避开降落架,无人机的机臂一般设计为高于机身底部。在一个优选的实施例中,机身17的底部与预设平面的距离、第一机臂135的底部与预设平面的距离、第二机臂136的底部与预设平面的距离相同。当复合式无人机10停留在地面上时,可由机身17、第一机臂135以及第二机臂136共同承担复合式无人机10的重力,从而可以减小第一机臂135以及第二机臂136所要承担的力,可以减小第一机臂135以及第二机臂136的尺寸,从而降低复合式无人机10的飞行阻力,提高复合式无人机10巡航效率。另外,机身17的底部与预设平面的距离、第一机臂135的底部与预设平面的距离、第二机臂136的底部与预设平面的距离相同,有助于降低复合式无人机10的机高,减小复合式无人机10的尺寸。

36.在一个具体的实施例中,第一机臂135可拆卸连接于第一固定翼11,和/或第二机臂136可拆卸连接于第二固定翼12。可拆卸连接可以是螺栓连接、卡接等可拆卸连接方式。

37.在一个具体的实施例中,第一机臂135的延伸方向和第二机臂136的延伸方向以及机身17的机身轴线平行,能够减小复合式无人机10飞行时的阻力,提高复合式无人机10的巡航效率。其中,第一机臂135和第二机臂136可以为圆柱体、棱柱等。

38.在一个具体的实施例中,第一机臂135的两端顶侧分别可拆卸连接有第一螺旋桨

131和第二螺旋桨132。本实用新型中,部件的顶侧指的是复合式无人机10垂直起降时部件的上侧,端部顶侧指的是位于端部且朝上设置,第一机臂135的两端顶侧分别可拆卸连接有第一螺旋桨131和第二螺旋桨132,指的是第一螺旋桨131和第二螺旋桨132连接于第一机臂135的两个端部,且位于第一机臂135的顶侧。第二机臂136的两端顶侧分别可拆卸连接有第三螺旋桨133和第四螺旋桨134,第一螺旋桨131的旋转中心、第二螺旋桨132的旋转中心、第三螺旋桨133的旋转中心以及第四螺旋桨134的旋转中心位于预设平面上。在复合式无人机10垂直起降阶段,第一螺旋桨131、第二螺旋桨132、第三螺旋桨133以及第四螺旋桨134旋转提供向上升力,使复合式无人机10垂直起降。

39.进一步的,第一机臂135的两端顶侧、第二机臂136的两端顶侧均设有驱动电机137。4个驱动电机137的输出端分别连接至第一螺旋桨131、第二螺旋桨132、第三螺旋桨133以及第四螺旋桨134。在复合式无人机10垂直起降阶段,4个驱动电机137驱动第一螺旋桨131、第二螺旋桨132、第三螺旋桨133以及第四螺旋桨134旋转提供向上升力,使复合式无人机10垂直起降。

40.优选地,第一螺旋桨131的旋转中心、第二螺旋桨132的旋转中心、第三螺旋桨133的旋转中心以及第四螺旋桨134的旋转中心距离复合式无人机10质心的距离相等,便于复合式无人机10通过调节4个螺旋桨的转速进行姿态调整。

41.本实用新型实施例中,机身17包括机身主体172和机头171,机头171用于承载电源,第一固定翼11和第二固定翼12分别可拆卸连接于机身主体172的两侧,机头171可拆卸连接于机身主体172的前端。机头171可以采用传统的抛物线外形。机头171可拆卸,从而能够根据需求定制机头171来定制电池,同时便于对电池进行更换。

42.本实用新型实施例中,机身主体172的后端设有固定杆15,固定杆15的一端固定于机身主体172的后端,固定杆15的另一端向机身主体172远离机头171的方向伸出,固定杆15的另一端设有尾推螺旋桨151,尾推螺旋桨151用于提供复合式无人机10沿机身轴线的动力。固定杆15可以是圆柱和棱柱等。通过固定杆15连接尾推螺旋桨151和机身主体172,固定杆15一方面能够将尾推螺旋桨151的推力沿其轴线传递至机身主体172,另一方面可以使尾推螺旋桨151远离第二螺旋桨132和第四螺旋桨134,避免螺旋桨之间的气流互相影响,提高复合式无人机10飞行的稳定性。

43.本实用新型实施例中,固定杆15的顶侧设有可拆卸连接的v型尾翼16,v型尾翼16包括可拆卸连接的第一尾翼161和第二尾翼162。第一尾翼161和第二尾翼162之间呈v型,v型尾翼16兼有垂尾和平尾的功能。呈v型的第一尾翼161和第二尾翼162在俯视和侧视方向都有一定的投影面积,所以能同时起纵向和航向稳定作用。当两边舵面作相同方向偏转时,起升降舵作用;分别作不同方向偏转时,则起方向舵作用。在其他实施例中,v型尾翼16也可以用垂直尾翼或水平尾翼替代,本实用新型对此不作限定。

44.本实用新型实施例中,第一尾翼161和第二尾翼162的外轮廓均为梯形,第一尾翼161的下底和第二尾翼162的下底可拆卸连接于固定杆15上。

45.在一个优选的实施例中,第一尾翼161和第二尾翼162关于复合式无人机10的飞行参考平面对称设置,第一尾翼161的后掠角为0度至10度,第一尾翼161的上反角为30度至50度,第一尾翼161的安装角为0度至2度,第一尾翼161的展弦比为6.5至7,第一尾翼161的梢根比为0.5至1。在其他实施例中,可根据具体情况设计第一尾翼161和第二尾翼162。

46.进一步参阅图5,图5是本实用新型实施例所提供的复合式无人机一实施例拆卸后的结构示意图。

47.如图5所示,本实用新型实施例中,第一机臂135可拆卸连接于第一固定翼11,第二机臂136可拆卸连接于第二固定翼12,第一机臂135的两端顶侧分别可拆卸连接有第一螺旋桨131和第二螺旋桨132,第二机臂136的两端顶侧分别可拆卸连接有第三螺旋桨133和第四螺旋桨134,第一固定翼11和第二固定翼12分别可拆卸连接于机身主体172的两侧,机头171可拆卸连接于机身主体172的前端,固定杆15的顶侧设有可拆卸连接的v型尾翼16,v型尾翼16包括可拆卸连接的第一尾翼161和第二尾翼162。可拆卸连接可以是螺栓连接、卡接等可拆卸连接方式。整个复合式无人机10可拆卸为多个部件,方便各部件单独维护。

48.进一步参阅图6,图6是本实用新型实施例所提供的复合式无人机一实施例拆卸并装箱后的结构示意图。

49.如图6所示,本实用新型实施例中,复合式无人机10仅需要拆卸机头171、第一固定翼11、第二固定翼12、第一尾翼161以及第二尾翼162五个部件,即可在拆卸后装在一个箱子20中,便于携带。

50.本实用新型提供一种复合式无人机,分别在第一固定翼和第二固定翼的下方设置第一机臂和第二机臂,第一机臂和第二机臂顶侧设有螺旋桨,第一机臂和第二机臂的高度不高于机体底部,在复合式无人机飞行时,第一机臂和第二机臂作为力臂将螺旋桨的动力传递至机身,在复合式无人机降落时,第一机臂和第二机臂可作为复合式无人机的降落架,实现了第一机臂和第二机臂复用,复合式无人机可以不设置降落架,能够减轻复合式无人机的重量,能够提高复合式无人机的巡航效率。

51.以上对本实用新型实施例所提供的一种复合式无人机进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本实用新型的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本实用新型的方法及其核心思想;同时,对于本领域的技术人员,依据本实用新型的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上,本说明书内容不应理解为对本实用新型的限制。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1