一种分布式变循环发动机及飞行器的制作方法

1.本技术属于航空发动机技术领域,特别是一种分布式变循环发动机及飞行器。

背景技术:

2.随着传统航空发动机的技术发展,出现了变循环发动机概念,成为主流方向。变循环发动机通过调整发动机一些部件的几何形状、尺寸或位置,改变发动机循环参数,实现不同特征的热力循环。增强发动机调节能力,促使发动机在较宽范围内改变工作状态,极大的增强了发动机对复杂多变任务的适应能力。

3.变循环发动机主要的技术方案有:可变风扇、涡轮叶尖风扇、前置空气涡轮等。美国ge公司的首台变循环发动机验证机xa100发动机已于2021年3月完成测试。实现了推力增加10%和燃油效率增加25%的既定目标。对其他各国的航空发动机技术实现技术压制。

4.航空发动机的飞行速度范围一般是ma0~2,变循环发动机的技术途径的主要目的是进一步增加低速状态的工作能力,增加推力、减少油耗。其措施主要是增加外涵气流的流通能力。

5.但是,航空发动机的变循环的思想可以用于高速化,将飞行速度范围扩展到ma3~4。航空发动机低速飞行时需要压气机提供较高的增压比(如25~30),以保证具有较高的循环效率和较低的油耗。而在ma3以上高速飞行时由于进气道的增压作用逐渐明显,则需要压气机提供较低的增压比(小于10)。采用变循环方式实现压气机的增压比的大范围可调节,是一个有效的宽速域发动机方案,这一方向鲜有人问津。

技术实现要素:

6.针对现有技术中存在的不足,本技术提出了一种分布式变循环发动机及飞行器,能够满足飞行器对航空涡轮发动机在低速和高速飞行对循环压比的不同要求,采用一台主发动机搭配数台分布式发动机形成一种宽速域发动机及飞行器。

7.本发明所采用的技术方案如下:

8.一种分布式变循环发动机,发动机包括:

9.主发动机;

10.设置于所述主发动机两侧的多个分布式发动机;

11.所述主发动机包括沿气体流动方向依次设置的主压气机和主燃烧室;

12.每台所述分布式发动机的进气端与所述主压气机的出气端可开闭地连通,每台所述分布式发动机的出气端与主燃烧室的进气端可开闭地连通。

13.进一步,所述发动机还包括:

14.设置于所述主发动机两侧的前引气管;每台所述分布式发动机的进气端通过前引气管与所述主压气机的出气端连通;

15.设置于所述主发动机两侧的后引气管,每台所述分布式发动机的出气端通过后引气管与主燃烧室的进气端连通;以及,

16.设置于所述主发动机与前引气管连接处,以及所述主发动机与后引气管连接处的引气管开关阀。

17.进一步,述发动机还包括:

18.设置于主发动机与前引气管的连接处和主燃烧室的之间的主流路开关阀。

19.进一步,所述发动机还包括:

20.设置于所述前引气管管壁的至少一个前分舱门,每个前分舱门与所述分布式发动机的进气端一一对应;以及

21.设置于后引气管管壁的至少一个后分舱门,每个后分舱门与所述分布式发动机的出气端一一对应。

22.进一步,主发动机的额定流量等于所有分布式发动机额定流量的总和。

23.进一步,在主发动机、每台分布式发动机的后部均设置加力燃烧室和喷管。

24.进一步,主发动机和分布式发动机的压缩比取值范围均为4-7。

25.进一步,所述分布式发动机的数量为4台或6台。

26.进一步,在ma《2时,主流路开关阀关闭、引气管开关阀打开、前分舱门关闭、后分舱门关闭;从主压气机的气流分别从前引气管进入分布式发动机,分布式发动机工作,主发动机关闭。

27.进一步,在2《ma时,主流路开关阀开启、引气管开关阀关闭、前分舱门打开、后分舱门打开;气流分别进入主发动机和每台分布式发动机,主发动机和每台分布式发动机均独立工作。

28.进一步,在巡航状态下,部分或全部分布式发动机工作,且主发动机两侧处于工作状态的分布式发动机数量相等。

29.进一步,在转向状态下,主发动机两侧处于工作状态的分布式发动机数量不同。

30.一种飞行器,搭载有上述的分布式变循环发动机,所述主发动机位于飞行器中心线上,所述分布式发动机对称分布在飞行器的两侧;通过主流路开关阀和引气管开关阀的开、闭的调节,实现在低速状态、高速状态和机动状态下主发动机和分布式发动机工作切换。

31.本发明的有益效果:

32.(1)本技术中,通过主发动机和分布式发动机的布置,以及主流路开关阀、引气管开关阀、前分舱门、后分舱门的配合,实现主发动机和分布式发动机之间工作模式的切换;低速时总压比相当于主发动机和分布式发动机各自的增压比的乘积,高速时仅主发动机和分布式发动机各自增压比;因此可以便捷的实现循环压比的大范围调节。

33.(2)如果发动机的循环压比高,低速时更省油,但最高速度极限低。如果发动机的循环压比低,最高速度极限就很高,但低速时极其费油。在本案中,循环压比由串联压气机的技术决定;故本技术所设计的分布式发动机可以大幅度扩展发动机的飞行速度极限,且能够兼顾高低速状态发动机的性能。

34.(3)分布式布置可以使飞行器获得更低的油耗和更大的机动飞行能力,如根据飞行速度和推力需求,可以关闭数台分布式发动机;关闭两翼其中一侧的一台或几台分布式发动机,可以实现大的转弯等机动飞行能力。

附图说明

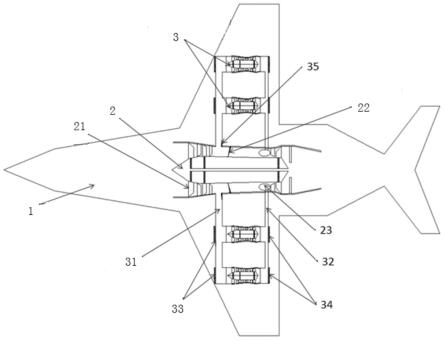

35.图1是本技术分布式变循环发动机结构示意图;

36.图2是本技术分布式变循环发动机在低速状态下的工作示意图;

37.图3是本技术分布式变循环发动机在高速状态下的工作示意图;

38.图中,1、飞行器,2、主发动机,21、主压气机,22、主流路开关阀,23、主燃烧室,3、分布式发动机,31、前引气管,32、后引气管,33、前分舱门,34、后分舱门,35、引气管开关阀。

具体实施方式

39.为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用于解释本发明,并不用于限定本发明。

40.如图1,本发动机由一台主发动机2搭配数台分布式发动机3组成。主发动机2位于飞行器1中心线上,分布式发动机3则对称分布于主发动机2的两侧。

41.与一般航空涡轮发动机紧凑布局不同,本技术主发动机2包括沿气体流动方向依次设置的主压气机21和主燃烧室23;主发动机2的主压气机21和主燃烧室23分隔较远。

42.每台分布式发动机3的进气端与主压气机21的出气端可开闭地连通,每台分布式发动机3的出气端与主燃烧室23的进气端可开闭地连通。

43.更具体地,在主压气机21的气流出口处分别向飞行器1的两侧设置前引气管31;在主燃烧室23处分别向飞行器1的两侧设置后引气管32。

44.前引气管31与后引气管32相互平行且与主发动机2内部的气体通道连通。机翼同一侧的前引气管31与后引气管32为一组,共两组。在同一组的前引气管31与后引气管32之间设置若干台分布式发动机3。

45.分别在在前引气管31与主发动机2的流道的连通处,主发动机2与后引气管32连接处设置引气管开关阀35;通过引气管开关阀35的开或关,使进入主压气机21的气流能够进入或不能进入前引气管31。

46.在主发动机2的流道中间布置一组主流路开关阀22,更具体地,主流路开关阀22设置于主发动机2的流道与前引气管31连通处之后,主燃烧室23之前;通过主流路开关阀22的开或关,使得主发动机2的流道开通或关闭,进而改变进入主压气机21的气流流向,在主流路开关阀22打开时,进入主压气机21的气流能够进入主发动机2的流道;在主流路开关阀22关闭时,进入主压气机21的气流不能进入主发动机2的流道。

47.分布式发动机3有若干台。从飞行器的纵向看,分布式发动机3位于主发动机2的主压气机21和主燃烧室23之间的间隔位置。且机翼两侧的分布式发动机3数目可以相同。

48.每一台分布式发动机3也是涡轮喷气发动机,对应设置前分舱门33、后分舱门34;前分舱门33设置在分布式发动机3进气端相对的前引气管上,后分舱门34设置在分布式发动机3出气端相对的后引气管上。通过前分舱门33、后分舱门34的开启或关闭,可以使得外部的气流直接进入或无法直接进入每台分布式发动机3。

49.具体的,每台主发动机2可以匹配4台或6台分布式发动机3,即在主发动机2的两侧分别设置2或3台分布式发动机3。主发动机2的额定流量(即设计点空气流量)等于几台分布式发动机3额定流量的总和。

50.具体的,主发动机2和分布式发动机3的压缩比均取值在4-7左右,则在低速阶段可以达到总增压比25左右,发动机低速性能也可以保持在较好的状态。

51.具体的,在主发动机2、每台分布式发动机3的后部均设置加力燃烧室和喷管等部件。

52.为了更清楚的说明本技术所设计的一种分布式变循环发动机,以下以装有本技术所述分布式变循环发动机的飞行器为例,结合高速飞行器在低速状态、高速状态以及机动状态下的工作过程做进一步说明。

53.(1)低速状态(ma0~2),如图2所示,主流路开关阀22关闭、引气管开关阀35打开、前分舱门33关闭、后分舱门34关闭;此时,气流全部从主压气机21前部进入,经过主压气机21加压后,分别经过两侧的前引气管道31将气流分配到各个分布式发动机3;气流经过分布式发动机3后,通过后引气管道32注入主燃烧室23;经过主发动机2的涡轮、加力燃烧室和喷管等部件后喷出体外。

54.(2)高速状态(ma3~4),如图3所示,主流路开关阀22开启、引气管开关阀35关闭、前分舱门33打开、后分舱门34打开;主发动机2和分布式发动机3均独立工作。

55.(3)机动状态,在高速巡航状态,可以对称的关闭两翼数台分布式发动机。关闭两翼其中一侧的一台或几台分布式发动机,可以实现大的转弯等机动飞行能力。

56.以上实施例仅用于说明本发明的设计思想和特点,其目的在于使本领域内的技术人员能够了解本发明的内容并据以实施,本发明的保护范围不限于上述实施例。所以,凡依据本发明所揭示的原理、设计思路所作的等同变化或修饰,均在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1