一种固定翼与纵列旋翼复合体飞机的制作方法

本技术属于航空飞行器,具体涉及一种固定翼与纵列旋翼复合体飞机。

背景技术:

1、飞机已广泛用于巡检、测量、消防、运输、海洋监测、以及一些军事用途等。目前大部分固定翼航空飞机虽然巡航飞行经济性较好,但是不具备垂直起降功能,尤其在船舶甲板平台、高山、海岛等狭窄地方应用受到极大的限制;直升机具备垂直起降方便,也有悬停的功能,但是需要大功率发动机,且留空时间短,续航力少,巡航飞行经济性较差,因此需要一种既能垂直起降又具备经济性能好的固定翼飞机来解决这一难题,目前部分有垂直起降功能的小型飞机大多采用油电混合的动力分配方式,由电动旋翼解决垂直起降,油动发动机完成平飞,由于电动机功率较小,载荷低,所以只适应微型飞机,而且燃油动力与电池动力系统无法在油电混合动力系统中互相转换使用,两种动力系统都必须存在,无疑增加了动力系统的综合重量,大大降低了飞机的有效载荷。

2、单旋翼飞机由于需要尾桨反转抵消反扭矩,不但长尾布局增加机体重量,减少有效荷载,也牺牲了一部分能量。

3、横列式倾旋翼飞机因为螺旋桨叶直径受到限制,又临近机体中部,其产生的涡流严重影响到机体的空气动力学性能,如“鱼鹰”倾转旋翼机v-22飞机,可倾转动力短机翼结构中的平直机翼部分在倾转过程中会产生大迎角而出现不稳定性,影响飞行安全,尤其在变化飞行姿态时(如转向、爬升、降落等)飞行状态极其不稳定,事故较多,实践也证明其横列式倾旋翼布局不如纵列式旋翼稳定性好。

4、因此,研制出一种能够进行大载重的固定翼与纵列式旋翼复合体飞机是本领域技术人员所急需解决的难题。

技术实现思路

1、为解决背景技术中存在的问题,本实用新型提供一种固定翼与纵列旋翼复合体飞机及飞行动力转换方法,其中:

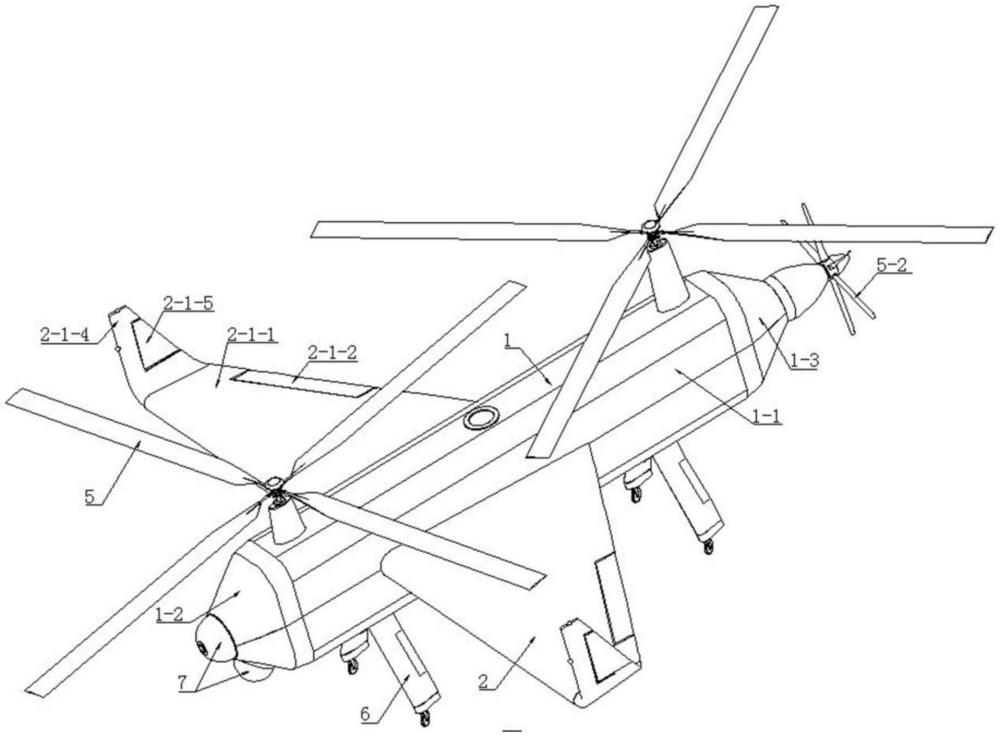

2、一种固定翼与纵列式旋翼复合体飞机,其包括机体结构1、飞控系统4、动力及分配系统3、推进器5、任务设备7、储能与电力分配系统等组成;机体结构由机身1-1、机头1-2、机尾1-3、固定翼2、起落架6组成;推进器5是由纵列式旋翼组5-1和水平推进器5-2组成,纵列式旋翼组5-1由旋翼叶桨5-1-1、旋翼轴5-1-2、旋翼组塔座5-1-3组成,机头1-2方向的纵列式旋翼组5-1称作前纵列式旋翼组5-1-a,机尾1-3方向的纵列式旋翼组5-1称作后纵列式旋翼组5-1-b;在机身上设置不少于一个纵列式旋翼组5-1,纵列式旋翼组5-1成对布置,每对结构相同、同步旋转但旋转方向相反;固定翼2设置在机身中部,固定翼2由固定翼主体2-1及附属设备组成,在固定翼主体2-1的固定翼主结构2-1-1上设置固定翼副翼兼升降舵2-1-2;在机体结构1上设置水平推进器5-2;水平推进器5-2分为横向水平推进器5-2-1和纵向水平推进器5-2-2;纵列式旋翼组5-1与水平推进器5-2使用同一组动力系统,纵列式旋翼组5-1与水平推进器5-2的动力转换是由飞控系统4通过动力及分配系统3完成的。

3、储能与电力分配系统的储能部分又分为发动机燃料储备和蓄电池电能储备,其中电力分配系统包括飞机整体电器供电、发动机启动电机3-2供电、发电机3-5向蓄电池充电、动力系统燃料输送设备供电、机载任务设备7供电等。

4、进一步的,纵列式旋翼叶桨5-1-1攻角通过挥舞桨可以进行正负角度调整;纵列式旋翼轴5-1-2与安装旋翼组塔座5-1-3底平面可进行任意方向倾斜调整,其调整倾斜角度不得大于旋翼整个翼盘在工作与非工作状态时产生的最大变形量与机体1和相邻机载设备7的最小安全距离;本项设置是确保飞机在横向水平推进器5-2-1或纵向水平推进器5-2-2工作状态下,纵列式旋翼组5-1能调整为旋翼机工作状态,产生的升力有助于飞行的安全可靠性,且不得与相邻的机体和机载设备发生干涉。

5、进一步的,所述横向水平推进器5-2-1在机身1-1两侧横向布局,纵向水平推进器5-2-2在机头1-2或机尾1-3纵向布局;在机身1-1两侧横向布局的横向水平左推进器5-2-1-1和横向水平右推进器5-2-1-2,有利于提高平飞速度和实用升限,在机身1-1两侧分别对称设置,且规格型号相同,旋转方向相反,用于相互抵消各自产生的扭矩,布局在固定翼前面的要产生拉力,设置在固定翼后面的要产生推力,也可以是多组对称布局;

6、进一步的,所述机头1-2或机尾1-3设置纵向水平首推进器5-2-2-1和纵向水平尾推进器5-2-2-2,通常采用单桨布局,更有利于改善经济巡航速度,提高留空时间,增大航程,在机头1-2设置纵向水平首推进器5-2-2-1产生拉力,在机尾1-3设置纵向水平尾推进器5-2-2-2产生推力;

7、固定翼主体2-1由固定翼主结构2-1-1、固定翼副翼兼升降舵2-1-2组成,在固定翼主结构2-1-1下面设置固定翼挂架2-1-3,在固定翼主体2-1外侧设置固定翼翼尖立面2-1-4,在固定翼翼尖立面2-1-4上设置固定翼方向舵2-1-5。

8、固定翼翼尖立面2-1-4可以是多种造型,在固定翼翼尖立面2-1-4上设置固定翼方向舵2-1-5是为了解决飞机航向操纵性能,这种布局因远离机体,不但增大了力矩,也减少了舵面尾流对机体空气动力学性能的影响;固定翼主结构2-1-1下面设置固定翼挂架2-1-3是为了方便外挂多种任务设备7;固定翼翼尖立面2-1-4既可以上翘布置,也可以下翻设计,还可以穿越固定翼主结构2-1-1翼面成十字状,位置可以在固定翼2端部灵活布局;

9、进一步的,所述固定翼2外翼部分设计成可组装的折叠翼主体2-2,折叠翼主体2-2使得机库占用空间小,尤其舰载机库存放更能体现其优点;在折叠翼主体2-2的折叠翼主结构2-2-1上设置升降舵2-2-2,在折叠翼主体2-2外侧设置折叠翼翼尖立面2-2-3,在折叠翼翼尖立面2-2-3上设置方向舵2-2-4;在折叠翼主结构2-2-1下设置折叠翼挂架2-2-5;升降舵2-2-2与方向舵2-2-4集中在折叠翼主体2-2上也有利于飞行控制线路布局,提高飞机操纵性能的可靠性;机身1-1、固定翼2与折叠翼主体2-2的组合连接方式与折叠方向可根据实际工况灵活设计,比如折叠翼主体2-2可以上翻或下翻,也可以前后旋转收窄;

10、进一步的,所述固定翼2因纵列式旋翼组5-1产生的气流影响其升力部分做镂空处理。由于纵列式旋翼组5-1直径较大,旋翼叶桨5-1-1旋转对固定翼2会有重叠部分,因此旋翼叶桨5-1-1产生的气流会影响到固定翼2的升力,这一难题可以通过将旋翼叶桨5-1-1与固定翼气流干涉部分的固定翼2进行部分镂空处理来减少固定翼2的升力损失,改善复合翼系统因相互干渉产生的流体动力学性能;

11、进一步的,所述飞控系统设有动力启动控制线4-1、动力功率控制线4-2、电力输入输出控制线4-3、动力离合器控制线4-4、动力转换控制线4-5,设置这几种特殊功能布局为了有效控制垂直推进器纵列式旋翼组5-1与水平推进器5-2的动力转换;

12、进一步的,所述动力及分配系统3由发动机主体3-1、发动机启动电机3-2、发动机功率控制器3-3、发动机离合器3-4、发电机3-5、变速箱3-6等相关设备组成,这些设备的运行均受飞控系统4控制,设计这套组合是实现垂直推进器纵列式旋翼组5-1与水平推进器5-2的动力转换的必要条件;

13、进一步的,所述变速箱3-6是由变速齿轮箱3-6-1、动力输入轴3-6-2、动力输出轴3-6-3与换挡控制器组3-6-4组成;动力输出轴3-6-3设置旋翼输出轴3-6-3-1、横向水平推力输出轴3-6-3-2的组合方式;

14、进一步的,所述变速箱3-6是由变速齿轮箱3-6-1、动力输入轴3-6-2、动力输出轴3-6-3与换挡控制器3-6-4组成;动力输出轴3-6-3设置旋翼输出轴3-6-3-1、纵向首尾输出轴3-6-3-3的组合方式;

15、如图所示,其动力输入可以是多路汇集同步支持,动力输出也可以是多路输出,方便适应不同转速比的推进器,动力输出轴通过联轴器与推进器轴进行连接的;

16、进一步的,所述起落架根据需要选择轮式起落架6-1、雪橇起落架6-2与浮筒起落架6-3;轮式起落架6-1适合于有机场跑道或短距起降条件,更进一步节省油耗,增加续航力;雪橇起落架6-2更适合舰载、小平台、狭窄地带与野外复杂地形起降;浮筒起落架6-3适用于海洋、湖泊、水库、沼泽地水面起降;

17、进一步的,所述轮式起落架6-1由起落架支撑6-1-1、万向轮6-1-2、起落架副翼6-1-3组成,起落架支撑6-1-1上部安装在机身1-1上,底部安装万向轮6-1-2,方便飞机起降滑跑,起落架副翼6-1-3安装在起落架支撑6-1-1中部,可做舵面控制偏转与复位,增加飞机的操纵性能;万向轮6-1-2上设置有刹车装置;

18、进一步的,所述机身上设置综合天线罩8,内置多波段收发天线,即可实现多频段测量,也可做电子对抗发射平台;所述综合天线罩8是由天线罩基座8-1、天线罩舱8-2、天线罩检查口8-3组成,便于安装与检修;

19、进一步的,所述机身上设置综合天线罩8顶部为蘑菇状圆形结构,底平上凸起,这种结构在飞机平飞时能产生升力,有利于飞行的平稳性,也节省油耗;

20、进一步的,所述机头1-2或机尾1-3为多球面结构,内置镶嵌式多自由度任务平台7,这种设置可以充分利用1-2机头、1-3机尾特殊结构实现三维扫描探测,同时又降低了机体1外设平台的风阻;

21、进一步的,所述机身1-1设置条形舱1-4、筒舱1-5,设置这种机舱有利于存放长条形和圆及圆柱体结构的任务设备,便于飞行配重,减少因重心不稳造成的飞行操纵困难;对于大型运输机还设置舱门1-6;舱窗1-7,方便内部装卸与维修。

22、本实用新型所达到的有益效果为:

23、第一、本实用新型提供了一种固定翼与纵列式旋翼复合体飞机,充分利用纵列式旋翼飞机大荷载稳定性好的优势进行科学、实用的改进,纵列式旋翼采用成对布置,且每对结构相同、同步旋转但旋转方向相反,成对的两幅旋翼螺旋桨逆向旋转使得反扭矩自然抵消,相邻两幅旋翼可以通过旋翼塔座高度差的设置增大旋翼直径,以提高更大的升力,也可选择多组旋翼结构布局获得更大的升力,增大有效载荷与抗风等级,根据旋翼基本结构的飞行原理特性就可完成飞机的垂直起降、爬升、悬停、转向与低速飞行等飞行动作;

24、第二、本实用新型通过在机体上增加固定翼后也改善了飞机的气动布局,使得在前进飞行过程中因固定翼产生的升力就减轻了旋翼的垂直拉力,这样旋翼小功率即可完成飞行任务,节约燃料,大幅度提高了留空时间与续航力;在机体中部增加固定翼后相当于在机体最薄弱(一般纵列式旋翼飞机结构都是前后两端向上受拉,中间下垂)处进行了结构加固,也改善了机体的整体结构强度,尤其在抗弯、抗扭性能上有着很大的提高,使得机体过载能力有着大幅度的提高;通过在横向固定翼上或者纵向首尾设置水平推进器,利用飞控系统实现旋翼发动机动力系统与水平推进器的动力转换,则飞机就转变成固定翼飞机飞行状态,由于旋翼飞机动力比等重的固定翼飞机功率大的得多,油耗自然也大得多,因此转换后使得固定翼飞机会有更高飞行速度和实用升限,在经济航速状态下也增大了留空时间与航程,也大幅度提高了飞机的飞行性能指标;对于旋翼产生的气流影响固定翼升力部分也做了补偿处理,通过将固定翼与旋翼重叠部分做镂空设计,改善了这种复合翼结构飞机的整体流体动力学性能。

25、第三、旋翼动力系统与水平推进器的动力系统使用一套动力系统,可减轻多种动力系统共存时的重量,也等于增加了任务荷载;飞控系统通过专用控制设备实现旋翼动力与水平推进器动力的自由转换,这套体系为今后航空动力多用途打开了新的途径。

26、第四、本实用新型还融合了旋翼滑翔机的品质,有着良好的低空性能与安全可靠性,在纵列式旋翼动力受控旋转工作状态时,其旋翼叶桨攻角是正角度,当旋翼动力转换成水平推进器动力后,纵列式旋翼在空挡就处于自由旋转工作状态,把旋翼叶桨攻角调成负角度(旋翼的螺距减小到负值),把旋翼轴向后方向倾斜调整,则纵列式旋翼就变成了旋翼飞机,在飞行前进过程中旋翼也会产生很大的升力,又极大地改善了飞机的飞行安全性能和经济性能,当飞机在空中发生故障或者短时间动力消失后,在旋翼机和固定翼双重升力条件下又可以进行短距滑翔降落,这是单纯的固定翼、直升机都不具备的优势,也为航空飞行器开辟了新的空气动力布局,将影响着新型飞行器的创新和革命。

27、第五、本实用新型克服了现有固定翼飞机不能垂直起降、直升机留空时间短与耗油量大且不经济、油电混合动力载荷小等不足,本设计同时满足了既可以作为直升飞机使用完成垂直起降和悬停,又可以作为固定翼飞机进行短距起飞降落、执行长航时飞行的优点,还可以作为旋翼飞机使用,兼顾低空域飞行的灵活性,同时也提高了飞机飞行的平稳性和抗风能力,适合多种场景的起降、悬停、飞行等,比如舰船及海上平台垂直起降、岛礁跑道短距起降等,载重能力也大幅度的提高,综合提升了飞机的安全可靠性和经济性能,优秀的机动性能更适合执行多种飞行任务,尤其是复杂的军事任务。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!