一种高压透明机油壶的制作方法

[0001]

本实用新型涉及机床电器设备保养维护用机油壶技术领域,具体为一种高压透明机油壶。

背景技术:

[0002]

现有机油壶,为钢制壶嘴,壶身为铁制成的,颜色有蓝色、绿色、红色等色彩,外形小巧,机油壶适合摩托车、汽车、电动车、自行车、机床以及家用电器日常保养使用;现如今的机油壶大多为喷射式的,但是喷射式还存在喷射力度弱,整体结构制作成本高,抗压能力弱,容易出现漏油的情况等问题。

技术实现要素:

[0003]

本实用新型的目的在于提供一种结构小巧,便于携带及使用的机油壶,以解决上述背景技术中提出现如今的喷射式还存在喷射力度弱,整体结构制作成本高,抗压能力弱,容易出现漏油的情况等问题的问题。

[0004]

为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种高压透明机油壶,包括按压装置、油泵装置和透明壶体,所述按压装置包括按压把手、提拉杆和固定螺母,所述油泵装置包括出油管、出油嘴和壶盖,所述壶盖上设有出油管安装座、提拉杆孔和内吸油管安装孔,所述壶盖内壁设有顺向双牙螺纹,所述内吸油管安装孔内设有凹槽,所述内吸油管安装孔内装有内吸油管,所述内吸油管插入外吸油管中,所述外吸油管上设有带提拉杆孔的凸耳,所述透明油壶上设有壶口,所述壶口上设有逆向双牙螺纹,所述按压装置连接油泵装置,所述油泵装置连接透明壶体。

[0005]

进一步地,所述按压把手采用工程塑料制作而成,所述按压把手呈横竖向的7字形,所述按压把手内设有数条横纵相交的加强筋,所述出油嘴同样采用工程塑料制作而成,所述出油嘴一头宽用于连接安装在出油管一头,所述出油嘴另一头窄,用于使喷出的机油更加强劲。

[0006]

详细地,所述出油嘴采用漏斗原理,当大量机油从出油嘴宽的地方走向窄的地方,由于压力的作用,使喷出的机油更加强劲。

[0007]

进一步地,所述按压把手横向顶端设有提拉杆孔,所述按压把手竖向上端设有出油管安装孔,所述出油管安装孔中穿插有出油管,所述出油管一端装有出油嘴,所述出油嘴与出油管为插入式,所述出油管另一端连接固定于壶盖上的出油管安装座中,所述出油管安装座顶部压合按压把手。

[0008]

详细地,所述按压把手结构采用人体生物学设计,当手去按压时,可以更加轻松的按动,长期按压时候中不会让手部出现酸痛的感觉。

[0009]

详细地,所述出油嘴与出油管为插入式,所述出油嘴与出油管安装座也为插入式,传统的出油嘴与出油管安装座或出油嘴与出油管均为螺纹连接,其缺点在于螺纹连接容易渗漏,制作上难度加大,而改为插入式后使出油嘴制作难度降低,同时可以满足高强度出油

和低强度出油,具体为将出油嘴插入出油管后为高强度出油,将出油嘴拔出后由于减少了压力作用,实现了低强度出油的效果。

[0010]

详细地,所述出油管的两端口设计均为微微向内合并状态,该设计使出油时,不会出现漏油的现象,具体为当出油管插入出油管安装座后,油从出油管流出,被连接出油管安装座一端微微向内合的端口拦住,使油全部流入出油管中,当出油嘴插入出油管中,被连接油管嘴一端微微向内合的端口拦住,使油全部流入出油嘴中。

[0011]

详细地,所述出油管插入出油管安装座后,出油管外壁与出油管安装座内壁紧密贴合,所述出油嘴插入出油管后,出油嘴内壁与出油管外壁紧密贴合。

[0012]

进一步地,所述提拉杆孔上装有提拉杆,所述提拉杆底部设有松紧螺纹,所述提拉杆先穿插扳手提拉杆孔,再穿插壶盖提拉杆孔,然后穿插带提拉杆孔的凸耳与固定螺母连接。

[0013]

详细地,所述提拉杆底部松紧螺纹的设计,让机油壶在按压上可以自由调节压力,只需要调节固定螺母即可,同时,当调节底部松紧螺纹后,可控制外吸油管与透明壶体的距离,从而控制油的吸入。

[0014]

进一步地,所述带提拉杆孔的凸耳设在外吸油管一侧并与外吸油管为一体,所述外吸油管可分为上腔体和下腔体,所述上腔体大于下腔体,所述外吸油管上端设有开口,所述外吸油管的下端设有进油孔,所述外吸油管内装有球体和弹簧,所述球体设在弹簧下方,所述球体直径大于进油孔直径,所述外吸油管内插入有内吸油管。

[0015]

进一步地,所述内吸油管上部设有第一凸环,所述第一凸环上部设有第二凸筋,所述内吸油管中装有球体、弹簧和压块,所述压块分为压块上端和压块尖头,所述压块下段设有压块尖头,所述压块上端顶部中间设有内凹槽。

[0016]

进一步地,所述弹簧底部为多圈封堵,所述弹簧顶部扣合压块尖头,所述内吸油管插入壶盖的内吸油管安装孔中,所述第二凸筋与壶盖的内吸油管安装孔内设有的凹槽卡位固定。

[0017]

进一步地,所述壶盖的内吸油管安装孔内设有通孔,所述壶盖内壁还设有顺向双牙螺纹,所述壶盖通过顺向双牙螺纹与透明壶体的逆向双牙螺纹连接固定。

[0018]

进一步地,所述壶盖的内吸油管安装孔内设有的通孔与压块上端顶部中间设有的内凹槽分离。

[0019]

进一步地,所述透明壶体为上窄下宽的圆柱形,所述透明壶体下宽部设有内凹加强筋,所述透明壶体底部向内凹进。

[0020]

详细地,所述球体起到控制出油的作用,当按动按压把手,把手带动提拉杆,提拉杆带动外外吸油管,外吸油管向上运动,此时,透明壶身内产生吸力,机油将球体向上顶动,并进入外吸油管内,从外吸油管流入到内吸油管中,此时,机油再将内吸油管中的球体向上顶位,机油从内吸油管中流出,期间被压块挡住,但压块上设有压块尖头,机油从尖头处或压块两侧边流向内凹槽,再从内凹槽流向壶盖内吸油管安装孔内的通孔中,所述机油再从通孔流到出油管安装座、出油管及从出油嘴中喷出。

[0021]

详细地,所述压块的压块上端与内吸油管内壁紧密贴合,所述压块呈长条状,不会堵住内吸油管。

[0022]

进一步地,所述按动按压把手,内吸油管与外吸油管内的弹簧被压缩,当松开按压

把手,弹簧回弹,上述的结构被复原,透明壶身内气压回调,此时,球体堵住吸油管的进油孔,防止机油回漏;所述在按动按压把手的时候,出油管还起到了支撑的作用。

[0023]

进一步地,所述当摇动机油壶时,由于弹簧顶住球体,球体堵住进油孔,从而不会使机油流出,所述壶盖与壶身的顺逆向双牙螺纹设计,使壶盖可以快速的与壶身紧密连接。

[0024]

进一步地,所述弹簧的底部为多圈封堵,防止球体在运动中,进入到弹簧内,从而使机油壶故障,无法正常工作,同时也起到定压球体的作用,所述弹簧整体较短,不设计成与吸油管长短相同的原因是,当弹簧在大量生产中,由于长度过长,会出现缠绕在一起的现象,在组装的过程中,还要讲弹簧一个个的分离开,增加了更多的人工成本,而设计成较短的弹簧可以有效的避免该现象的发生。

[0025]

与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:使用提拉杆及松紧螺纹设计,使机油壶可以自由调节压力;使用出油管与出油管安装座插入式设计,使机油壶在出现问题时,可以拆卸查看,同时在制作上更加简单快速,减小了制作难度,使用出油嘴与出油管插入式,可以自由控制出油的强弱;本实用新型整体结构设计简单,容易制作,结构上使用的加强筋等结构让机油壶整体抗压能力强;上述中的出油嘴,按压把手及壶盖上的结构均采用工程塑料制成,在制作上成本更低,使用效果更好,同时解决了传统机油壶漏油的问题。

附图说明

[0026]

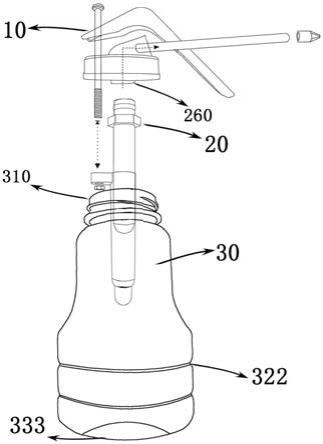

图1为本实用新型的整体结构状态示意图;

[0027]

图2为本实用新型壶盖内结构的放大示意图;

[0028]

图3为本实用新型的内部结构状态示意图;

[0029]

图4为本实用新型压块的结构状态示意图。

[0030]

图中:10、按压装置;20、油泵装置;201、第二凸筋;202、第一凸环;203、压块;204、进油孔;205、开口;206、弹簧;207、球体;208、带提拉杆孔的凸耳;209、固定螺母;210、松紧螺纹;211、壶盖;212、提拉杆;213.提拉孔;214、出油管安装孔;215、出油管;216、出油嘴;217、按压把手;218、出油管安装座;231、提拉杆孔;241、顺向双牙螺纹;251、通孔;260、内吸油管安装孔;261、凹槽;265、压块尖头;266、内凹槽;268、压块上端;30、透明壶体;310、壶口;311、逆向双牙螺纹;322、内凹加强筋;333、向内凹进;40、内吸油管;50、外吸油管。

具体实施方式

[0031]

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0032]

请参阅图1-4,本实用新型提供一种技术方案:一种高压透明机油壶,包括按压装置(10)、油泵装置(20)和透明壶体(30),所述按压装置(10)包括按压把手(217)、提拉杆(212)和固定螺母(209),所述油泵装置(20)包括出油管(215)、出油嘴(216)和壶盖(211),所述壶盖(211)上设有出油管安装座(218)、壶盖提拉杆孔(231)和内吸油管安装孔(260),所述壶盖(211)内壁设有顺向双牙螺纹(241),所述内吸油管安装孔(260)内设有凹槽(261),所述内吸油管安装孔(260)内装有内吸油管(40),所述内吸油管(40)插入外吸油管

(50)中,所述外吸油管(50)上设有带提拉杆孔的凸耳(208),所述透明壶体(30)上设有壶口(310),所述壶口(310)上设有逆向双牙螺纹(311),所述按压装置(10)连接油泵装置(20),所述油泵装置(20)连接透明壶体(30)。

[0033]

详细的,所述按压把手(217)采用工程塑料制作而成,所述按压把手(217)呈横竖向的7字形,所述按压把手(217)内设有数条横纵相交的加强筋。

[0034]

详细的,所述按压把手(217)横向顶端设有扳手提拉杆孔(213),所述按压把手(217)竖向上端设有出油管安装孔(214),所述出油管安装孔(214)中穿插有出油管(215),所述出油管(215)一端装有出油嘴(216),所述出油嘴(216)与出油管(215)为插入式,所述出油管(215)另一端连接固定于壶盖(211)上的出油管安装座(218)中,所述出油管安装座(218)顶部压合按压把手(217)。

[0035]

详细的,所述扳手提拉杆孔(213)上装有提拉杆(212),所述提拉杆(212)底部设有松紧螺纹(210),所述提拉杆(210)先穿插扳手扳手提拉杆孔(213),再穿插壶盖提拉杆孔(231),然后穿插带提拉杆孔的凸耳(208)与固定螺母(209)连接。

[0036]

详细的,所述带提拉杆孔的凸耳(208)设在外吸油管(50)一侧并与外吸油管(50)为一体,所述外吸油管(50)可分为上腔体和下腔体,所述上腔体大于下腔体,所述外吸油管(50)上端设有开口(205),所述外吸油管(50)的下端设有进油孔(204),所述外吸油管(50)内装有球体(207)和弹簧(206),所述球体(207)设在弹簧(206)下方,所述球体(207)直径大于进油孔(204)直径,所述外吸油管(50)内插入有内吸油管(40)。

[0037]

详细的,所述内吸油管(40)上部设有第一凸环(202),所述第一凸环(202)上部设有第二凸筋(201),所述内吸油管(40)中装有球体(207)、弹簧(206)和压块(203),所述压块(203)分为压块上端(268)和压块尖头(265),所述压块上端(268)顶部中间设有内凹槽(266)。

[0038]

详细的,所述弹簧(206)底部为多圈封堵,所述弹簧(206)顶部扣合压块尖头(265),所述内吸油管(40)插入壶盖(211)的内吸油管安装孔(260)中,所述第二凸筋(202)与壶盖(211)的内吸油管安装孔(206)内设有的凹槽(261)卡位固定。

[0039]

详细的,所述壶盖(211)的内吸油管安装孔(260)内设有通孔(251),所述壶盖(211)内壁还设有顺向双牙螺纹(241),所述壶盖(211)通过顺向双牙螺纹(241)与透明壶体(30)的逆向双牙螺纹(311)连接固定。

[0040]

详细的,所述壶盖(211)的内吸油管安装孔(260)内设有的通孔(251)与压块上端(268)顶部中间设有的内凹槽(266)分离。

[0041]

详细的,所述透明壶体(30)为上窄下宽的圆柱形,所述透明壶体下宽部设有内凹加强筋(322),所述透明壶体(30)底部向内凹进(333)。

[0042]

具体工作原理:当按动按压把手,把手带动提拉杆,提拉杆带动外外吸油管,外吸油管向上运动,此时,透明壶身内产生吸力,机油将球体向上顶动,并进入外吸油管内,从外吸油管流入到内吸油管中,此时,机油再将内吸油管中的球体向上顶位,机油从内吸油管中流出,期间被压块挡住,但压块上设有压块尖头,机油从尖头处或压块两侧边流向内凹槽,再从内凹槽流向壶盖内吸油管安装孔内的通孔中,所述机油再从通孔流到出油管安装座、出油管及从出油嘴中喷出,所述按动按压把手,内吸油管与外吸油管内的弹簧被压缩,当松开按压把手,弹簧回弹,上述的结构被复原,透明壶身内气压回调,此时,球体堵住吸油管的

进油孔,防止机油回漏;所述在按动按压把手的时候,出油管还起到了支撑的作用。

[0043]

最后应当说明的是,以上内容仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对本实用新型保护范围的限制,本领域的普通技术人员对本实用新型的技术方案进行的简单修改或者等同替换,均不脱离本实用新型技术方案的实质和范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1