一种室内置顶式行车的制作方法

1.本实用新型属于行车技术领域,具体涉及一种室内置顶式行车。

背景技术:

2.行车驱动方式基本有两类:一为集中驱动,即用一台电动机带动长传动轴驱动两边的主动车轮;二为分别驱动,即两边的主动车轮各用一台电动机驱动。中、小型桥式起重机较多采用制动器、减速器和电动机组合成一体的“三合一”驱动方式,大起重量的普通桥式起重机为便于安装和调整,驱动装置常采用万向联轴器。

3.现有的行车,由于吊钩在卷绕机以下,吊钩以上距离天花板之间的空间只为行车运行而存在,得不到充分利用,即现存厂房由于受到吊高限制而空间不能有效利用,导致使建筑资源和建造成本有很大浪费,为此我们提出一种室内置顶式行车。

技术实现要素:

4.本实用新型的目的在于提供一种室内置顶式行车,以解决上述背景技术中提出的问题。

5.为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:一种室内置顶式行车,包括安装在导轨上的双梁行车,所述双梁行车包括主梁和滑车,所述主梁可沿着导轨进行前后滑动,所述滑车可沿着主梁进行左右滑动,所述导轨安装在支承部上,其特征在于,所述滑车上安装有卷扬机和置顶滑轮,且所述卷扬机上被收卷辊收卷的绳索经过置顶滑轮的外侧壁。

6.进一步地,所述置顶滑轮的轴线与收卷辊的轴线相互平行。

7.进一步地,所述置顶滑轮位于卷扬机的一侧。

8.进一步地,所述绳索的末端安装有吊钩。

9.进一步地,所述支承部包括牛腿和立墙或立柱,所述牛腿安装在立墙或立柱的侧壁上。

10.进一步地,所述导轨安装在牛腿的顶壁上。

11.相比于现有技术,本实用新型的有益效果在于:

12.本实用新型通过在滑车上增设置顶滑轮,使得吊钩可移动至主梁的上方位置处,在对物件进行吊装时,可进一步提升吊装的高度,打破了传统的吊高限制,将厂房空间充分的利用,且由于置顶滑轮靠近一侧的立墙或立柱,便于吊、放靠近立墙或立柱的物件,可节省厂房空间,以便于充分利用建筑资源和建造成本。

附图说明

13.附图用来提供对本实用新型的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型,并不构成对本发实用新型的限制。

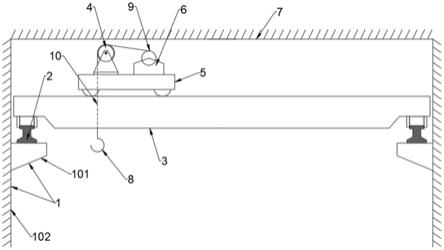

14.图1为本实用新型的结构示意图;

15.图中:1、支承部;101、牛腿;102、立墙或立柱;2、导轨;3、主梁;4、置顶滑轮;5、滑车;6、卷扬机;7、天花板;8、吊钩;9、收卷辊;10、绳索。

具体实施方式

16.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。

17.在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

18.参照图1,本实用新型提出的一种技术方案:一种室内置顶式行车,包括安装在导轨2上的双梁行车,双梁行车包括主梁3和滑车5,主梁3可沿着导轨2进行前后滑动,滑车5可沿着主梁3进行左右滑动,导轨2安装在支承部1上,支承部1包括牛腿101和立墙或立柱102,牛腿101安装在立墙或立柱102的侧壁上,滑车5的顶部安装有卷扬机6和置顶滑轮4,置顶滑轮4位于卷扬机6的一侧,置顶滑轮4的轴线与收卷辊9的轴线相互平行,且卷扬机6上被收卷辊9收卷的绳索10经过置顶滑轮4的外侧壁,绳索10的末端安装有吊钩8,通过在滑车5上增设置顶滑轮4,进一步提升吊钩8吊装的高度,打破了传统的吊高限制,将厂房空间充分的利用,同时由于置顶滑轮4靠近一侧的立墙或立柱102,便于吊、放靠近立墙或立柱的物件,可节省厂房空间,以便于充分利用建筑资源和建造成本。

19.本实施例中,导轨2安装在牛腿101的顶壁上。

20.本实用新型的工作原理及使用流程:置顶滑轮4安装在滑车5的顶部,且被收卷辊9收卷的绳索10经过置顶滑轮4的侧壁,行车使用时,将吊钩8吊装需要搬运的物件,然后通过收卷辊9收卷绳索10,收卷的同时,绳索10会带动置顶滑轮4进行转动,绳索10被收卷辊9收卷后,即可将吊装的物件提升,通过主梁3顺着导轨2移动,以及滑车5沿着主梁3进行移动,即可实现物件的搬运;由于滑车5上增设置顶滑轮4,进一步提升吊钩8吊装的高度,在吊装物件时,以便于充分利用厂房的空间,同时由于置顶滑轮4靠近一侧的立墙或立柱102,便于吊、放靠近立墙或立柱的物件,可节省厂房空间,以便于充分利用建筑资源和建造成本。

21.以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1