积层剥离容器的制作方法

1.本发明涉及一种积层剥离容器,且特别是于开口部不易剥离的积层剥离容器。

背景技术:

2.随着各项科技发展的突飞猛进,积层剥离容器的应用亦愈来愈广泛。然而在积层剥离容器的使用上,当主体部的内层与外层处在剥离状态,容易同时带动于开口部的内层与外层剥离,进而使得内层与外层完全剥离而造成使用上的不便。此问题也是目前制造上的瓶颈,内层要容易剥离才不会影响内容物的排出,却又不希望完全剥离,两者是抵触的设计。

3.根据上述,当今市场上亟需开发一种有效避免内层与外层完全剥离的积层剥离容器,且不影响内容物的排出。

技术实现要素:

4.本发明提供一种积层剥离容器,通过第一层的第一紧贴区与第二层的第二紧贴区皆位于积层剥离容器的开口部且彼此紧贴,有助第一层及第二层于开口部不易剥离,且不影响内容物的排出。

5.依据本发明一实施方式提供一种积层剥离容器,具有主体部及开口部,开口部较主体部接近积层剥离容器的开口,主体部的主体内表面及开口部的开口内表面形成积层剥离容器的容置空间,积层剥离容器包含第一层及第二层。第一层包含第一紧贴区。第一层于主体部较第二层接近且露出于主体内表面,第二层包含第二紧贴区,第一紧贴区与第二紧贴区彼此紧贴。第一紧贴区及第二紧贴区皆位于积层剥离容器的开口部。借此,有助第一层及第二层于开口部不易剥离,且不影响内容物的排出。

6.依据所述积层剥离容器的实施例中,第一紧贴区可包含夹层段,第二紧贴区可包含内紧贴段,夹层段与内紧贴段的至少一部分彼此紧贴,内紧贴段较夹层段接近开口内表面,且夹层段不露出于开口内表面。

7.依据所述积层剥离容器的实施例中,内紧贴段可不露出于开口内表面。

8.依据所述积层剥离容器的实施例中,第一紧贴区可还包含第一开口段,第一开口段紧贴内紧贴段的另一部分并露出于开口内表面,第一开口段由开口朝向主体部的方向延伸并连接夹层段。

9.依据所述积层剥离容器的实施例中,积层剥离容器具有开口法线方向,其为开口所围绕的虚拟平面的法线方向,于开口法线方向上,夹层段的长度比第一开口段的长度的比率可介于0.3及1之间。

10.依据所述积层剥离容器的实施例中,第二紧贴区可包含第二开口段,第二开口段露出于开口内表面并由开口朝向主体部的方向延伸。

11.依据所述积层剥离容器的实施例中,第一紧贴区可包含夹层段,第二紧贴区可还包含内紧贴段,夹层段与内紧贴段的至少一部分彼此紧贴,且夹层段不露出于开口内表面,

第二开口段连接内紧贴段。

12.依据所述积层剥离容器的实施例中,开口内表面的内径由开口朝向主体部的方向变小。

13.借由所述实施方式的积层剥离容器,维持第一层露出于开口内表面可同时达成不易剥离功效并降低制造复杂度。

14.依据本发明另一实施方式提供一种积层剥离容器,具有主体部及开口部,开口部较主体部接近积层剥离容器的开口,主体部的主体内表面及开口部的开口内表面形成积层剥离容器的容置空间,积层剥离容器包含第一层及第二层。第一层包含第一紧贴区。第一层于主体部较第二层接近且露出于主体内表面,第二层包含第二紧贴区,第一紧贴区与第二紧贴区彼此紧贴。第一紧贴区及第二紧贴区皆位于积层剥离容器的开口部且形成内折结构。借此,有助第一层及第二层于开口部不易剥离,并可降低积层剥离容器的制造成本以及提高其生产效率。

15.依据所述积层剥离容器的实施例中,第一紧贴区可包含夹层段,第二紧贴区可包含内紧贴段及外紧贴段,夹层段的内侧面与内紧贴段的至少一部分彼此紧贴,夹层段的外侧面与外紧贴段的至少一部分彼此紧贴,夹层段不露出于开口内表面。

16.借由所述实施方式的积层剥离容器,第一层的夹层段被第二层包覆有助提升紧贴的强度。

附图说明

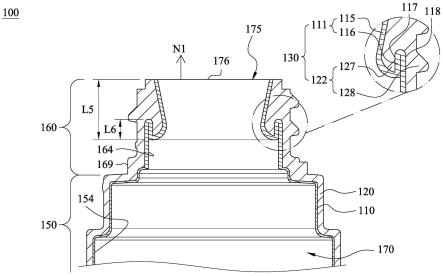

17.图1a绘示本发明第一实施例的积层剥离容器的立体图;

18.图1b绘示第一实施例的积层剥离容器的侧视图;

19.图1c绘示依照图1b积层剥离容器沿剖面线1c-1c的剖视图;

20.图1d绘示依照图1c中局部1d的示意图;

21.图2绘示本发明第二实施例的积层剥离容器的部分剖视图;

22.图3绘示本发明第三实施例的积层剥离容器的部分剖视图;

23.图4绘示本发明第四实施例的积层剥离容器的部分剖视图;

24.图5绘示本发明第五实施例的积层剥离容器的部分剖视图;

25.图6绘示本发明第六实施例的积层剥离容器的部分剖视图;

26.图7绘示本发明第七实施例的积层剥离容器的部分剖视图;以及

27.图8绘示本发明第八实施例的积层剥离容器的部分剖视图。

28.其中,附图标记说明如下:

29.100,200,300,400,500,600:积层剥离容器

30.110,210,310,410,510,610:第一层

31.111,211,311,411,511,611:第一紧贴区

32.115:第一开口段

33.116,216,316,416,516:夹层段

34.117,217,317,417,517:内侧面

35.118,218,318,418,518:外侧面

36.120,220,320,420,520,620:第二层

37.122,222,322,422,522,622:第二紧贴区

38.225,325,425,525,625:第二开口段

39.127,227,327,427,527:内紧贴段

40.128,228,328,428,628:外紧贴段

41.130,230,330,430,530:内折结构

42.150,250,350,450,550,650:主体部

43.154,254,354,454,554,654:主体内表面

44.160,260,360,460,560,660:开口部

45.164,264,364,464,564,664:开口内表面

46.169,269,369:开口外表面

47.170,270,370,470,570,670:容置空间

48.175,275,375,475,575,675:开口

49.176:虚拟平面

50.l5:第一开口段的长度

51.l6:夹层段的长度

52.n1:开口法线方向

具体实施方式

53.以下将参照图示说明本发明的多个实施例。为明确说明起见,许多实务上的细节将在以下叙述中一并说明。然而,应了解到,这些实务上的细节不应用以限制本发明。也就是说,在本发明部分实施例中,这些实务上的细节是非必要的。此外,为简化图示起见,一些现有惯用的结构与元件在图示中将以简单示意的方式绘示;并且重复的元件将可能使用相同的编号表示。

54.图1a绘示本发明第一实施例的积层剥离容器100的立体图,图1b绘示第一实施例的积层剥离容器100的侧视图,图1c绘示依照图1b积层剥离容器100沿剖面线1c-1c的剖视图,图1d绘示依照图1c中局部1d的示意图。请参照图1a至图1d,积层剥离容器100具有主体部150及开口部160,开口部160较主体部150接近积层剥离容器100的开口175,主体部150的主体内表面154及开口部160的开口内表面164形成积层剥离容器100的容置空间170,积层剥离容器100包含第一层110及第二层120。

55.请参照图1d,第一层110包含第一紧贴区111,第一层110于主体部150较第二层120接近且露出于主体内表面154,第二层120包含第二紧贴区122,第一紧贴区111与第二紧贴区122彼此紧贴,第一紧贴区111及第二紧贴区122皆位于积层剥离容器100的开口部160。借此,有助第一层110及第二层120于开口部160不易剥离,且不影响内容物的排出。再者,依据本发明的积层剥离容器的第一层是指于主体部为最内层,第二层是指于主体部为最内层以外的外层,且第二层的数量可为二层以上。

56.详细而言,第一紧贴区111及第二紧贴区122皆位于积层剥离容器100的开口部160且形成内折结构130。借此,有助第一层110及第二层120于开口部160不易剥离,并可降低积层剥离容器100的制造成本以及提高其生产效率。

57.进一步说明,内折结构130是在一般的吹塑制程中,增加料坯的第一层的接触面

积,增大其摩擦力来达成紧贴及包覆的功能,且不需额外设备,即可在吹塑机台上一体成型。

58.再者,第一紧贴区111及第二紧贴区122可于积层剥离容器100的制造过程之中形成。举例而言,第一紧贴区111及第二紧贴区122可于制造过程中吹针进入成型前或熔融的积层剥离容器100的料坯时形成,当吹针进入料坯的开口时,吹针外壁与料坯的第一层(即料坯的内层或最内层)贴合,料坯中至少第一层的一部分受吹针外壁下拉并沿开口内表面折回,使料坯的第一层及第二层(即料坯的外层)紧贴,且通过吹针外壁与模具的挤压和切断,进而成型内折结构130,使得成型后的积层剥离容器100的第一层110与第二层120(即内层及外层)的接触面积增加,并且第二层120于开口部160形成包覆第一层110的功能令其不易剥离。第一层110于开口部160的厚度可不一致,因为吹针进入料胚的开口时,会将第一层110于开口部160的厚度由开口175朝向主体部150的方向挤压因而产生由薄变厚(图未绘示),且开口内表面164的形状对应吹针外壁的形状。由于只塑型开口部160的开口内表面164的形状,而使得积层剥离容器100的外部形状及外观设计不受影响。再者,亦可通过吹针外壁与模具的几何形状配合,使料坯在开口处受挤压及切断,再吹入高压空气,以一体成型塑型成不同开口部形状的积层剥离容器。

59.第一紧贴区111包含夹层段116,第二紧贴区122包含内紧贴段127,夹层段116与内紧贴段127的一部分彼此紧贴,以增大其摩擦力,内紧贴段127较夹层段116接近开口内表面164,且夹层段116不露出于开口内表面164。借此,第一层110的夹层段116被第二层120包覆有助提升紧贴的强度。依据本发明的实施例中,积层剥离容器具有开口法线方向,其为开口所围绕的虚拟平面的法线方向,于夹层段的所述法线方向的垂直方向且朝向开口内表面的方向上存在第二层的一部分。

60.再者,内紧贴段127不露出于开口内表面164。借此,维持第一层110露出于开口内表面164可同时达成不易剥离功效并降低制造复杂度。

61.第一紧贴区111还包含第一开口段115,第一开口段115紧贴内紧贴段127的另一部分并露出于开口内表面164,第一开口段115由开口175朝向主体部150的方向延伸并连接夹层段116。借此,于积层剥离容器100的制造过程中,仅有料坯中第一层的一部分受吹针外壁下拉沿开口内表面折回并紧贴料坯的第二层,使得成型后的积层剥离容器100的第一层110的第一开口段115在开口175的位置露出于开口内表面164,且第一层110及第二层120于开口部160不易剥离。

62.积层剥离容器100具有开口法线方向n1,其为开口175所围绕的虚拟平面176的法线方向,于开口法线方向n1上,夹层段116的长度l6比第一开口段115的长度l5的比率介于0.3及1之间(包含0.3及1)。第一实施例中,长度l6为2.4mm,长度l5为6.9mm,长度l6比长度l5的比率为0.35,且长度l5、l6可以经由积层剥离容器100的制造过程中吹针进入料坯的深度来调整。借此,有助提升紧贴的稳固性。

63.开口内表面164的内径由开口175朝向主体部150的方向变小。借此,第一紧贴区111非平行地贴合于第二紧贴区122有助降低开口部160容易剥离的风险,并兼顾制造便利性。此外,开口内表面164的形状可对应积层剥离容器100的制造过程中吹针外壁的形状(即吹针外壁的至少一部分为上宽下窄)。依据本发明的其他实施例中,吹针外壁的形状亦可为其他几何形状。

64.第二紧贴区122还包含外紧贴段128,夹层段116的内侧面117与内紧贴段127的所述一部分彼此紧贴,夹层段116的外侧面118与外紧贴段128的一部分彼此紧贴,以增大其摩擦力,夹层段116不露出于开口内表面164。借此,第一层110的夹层段116被第二层120包覆有助提升紧贴的强度。

65.具体而言,第一紧贴区111由开口175朝向主体部150的方向依序包含第一开口段115及夹层段116,第二紧贴区122由开口内表面164经过开口175朝向开口外表面169的方向依序包含内紧贴段127及外紧贴段128,即第二紧贴区122的内紧贴段127及外紧贴段128包覆第一紧贴区111的夹层段116并连接于夹层段116远离主体部150的方向。第一紧贴区111及第二紧贴区122形成内折结构130,其可由积层剥离容器100的料坯中仅第一层内折形成。再者,第一紧贴区111的第一开口段115露出于开口内表面164,第二紧贴区122不露出于开口内表面164。

66.图2绘示本发明第二实施例的积层剥离容器200的部分剖视图,请参照图2,积层剥离容器200具有主体部250及开口部260,开口部260较主体部250接近积层剥离容器200的开口275,主体部250的主体内表面254及开口部260的开口内表面264形成积层剥离容器200的容置空间270,积层剥离容器200包含第一层210及第二层220。第一层210包含第一紧贴区211,第一层210于主体部250较第二层220接近且露出于主体内表面254,第二层220包含第二紧贴区222,第一紧贴区211与第二紧贴区222彼此紧贴,第一紧贴区211及第二紧贴区222皆位于积层剥离容器200的开口部260且形成内折结构230。

67.第一紧贴区211包含夹层段216,第二紧贴区222包含内紧贴段227及外紧贴段228,夹层段216的内侧面217与内紧贴段227彼此紧贴,夹层段216的外侧面218与外紧贴段228彼此紧贴,夹层段216之中可存在或是不存在空气间隙(图未标号),内紧贴段227较夹层段216接近并露出于开口内表面264,且夹层段216不露出于开口内表面264。再者,开口内表面264的内径由开口275朝向主体部250的方向变小。

68.第二紧贴区222还包含第二开口段225,第二开口段225露出于开口内表面264并由开口275朝向主体部250的方向延伸。借此,于积层剥离容器200的制造过程中,料坯中第一层的一部分及第二层的一部分一并受吹针外壁下拉并沿开口内表面折回,使料坯的第一层及第二层紧贴,增大接触面积及其摩擦力,并使得成型后的积层剥离容器200的第二层220在开口275的位置露出于开口内表面264,且第一层210及第二层220于开口部260不易剥离。

69.再者,夹层段216与内紧贴段227彼此紧贴,且夹层段216不露出于开口内表面264,第二开口段225连接内紧贴段227。借此,有利实现积层剥离容器200的料坯中第一层及第二层一并内折的内折结构230。

70.具体而言,第二紧贴区222由开口内表面264经过开口275朝向开口外表面269的方向依序包含内紧贴段227、第二开口段225及外紧贴段228,即第二紧贴区222的内紧贴段227、第二开口段225及外紧贴段228包覆第一紧贴区211的夹层段216并连接于夹层段216远离主体部250的方向。第一紧贴区211及第二紧贴区222形成内折结构230,其可由积层剥离容器200的料坯中第一层及第二层一并内折形成。再者,第二紧贴区222的第二开口段225、内紧贴段227、第一紧贴区211由开口275朝向主体部250的方向依序露出于开口内表面264。

71.图3绘示本发明第三实施例的积层剥离容器300的部分剖视图,请参照图3,积层剥离容器300具有主体部350及开口部360,开口部360较主体部350接近积层剥离容器300的开

口375,主体部350的主体内表面354及开口部360的开口内表面364形成积层剥离容器300的容置空间370,积层剥离容器300包含第一层310及第二层320。第一层310包含第一紧贴区311,第一层310于主体部350较第二层320接近且露出于主体内表面354,第二层320包含第二紧贴区322,第一紧贴区311与第二紧贴区322彼此紧贴,第一紧贴区311及第二紧贴区322皆位于积层剥离容器300的开口部360且形成内折结构330。

72.第一紧贴区311包含夹层段316,第二紧贴区322包含内紧贴段327及外紧贴段328,夹层段316的内侧面317与内紧贴段327彼此紧贴,夹层段316的外侧面318与外紧贴段328彼此紧贴,内紧贴段327较夹层段316接近并露出于开口内表面364,且夹层段316不露出于开口内表面364。再者,开口内表面364的内径由开口375朝向主体部350的方向变小。

73.第二紧贴区322还包含第二开口段325,第二开口段325露出于开口内表面364并由开口375朝向主体部350的方向延伸,第二开口段325连接内紧贴段327。

74.具体而言,第二紧贴区322由开口内表面364经过开口375朝向开口外表面369的方向依序包含内紧贴段327、第二开口段325及外紧贴段328,即第二紧贴区322的内紧贴段327、第二开口段325及外紧贴段328包覆第一紧贴区311的夹层段316并连接于夹层段316远离主体部350的方向。第一紧贴区311及第二紧贴区322形成内折结构330,其可由积层剥离容器300的料坯中第一层及第二层一并内折形成。再者,第二紧贴区322的第二开口段325、内紧贴段327、第一紧贴区311由开口375朝向主体部350的方向依序露出于开口内表面364。

75.图4绘示本发明第四实施例的积层剥离容器400的部分剖视图,请参照图4,积层剥离容器400具有主体部450及开口部460,开口部460较主体部450接近积层剥离容器400的开口475,主体部450的主体内表面454及开口部460的开口内表面464形成积层剥离容器400的容置空间470,积层剥离容器400包含第一层410及第二层420。第一层410包含第一紧贴区411,第一层410于主体部450较第二层420接近且露出于主体内表面454,第二层420包含第二紧贴区422,第一紧贴区411与第二紧贴区422彼此紧贴,第一紧贴区411及第二紧贴区422皆位于积层剥离容器400的开口部460且形成内折结构430。

76.第一紧贴区411包含夹层段416,第二紧贴区422包含内紧贴段427及外紧贴段428,夹层段416的内侧面417与内紧贴段427彼此紧贴,夹层段416的外侧面418与外紧贴段428彼此紧贴,从而第一紧贴区411(即夹层段416)与第二紧贴区422(即内紧贴段427及外紧贴段428)具有更大的接触面积以增大其摩擦力。夹层段416之中可存在或是不存在空气间隙(图未标号),且夹层段416露出于开口内表面464,内紧贴段427及外紧贴段428不露出于开口内表面464。再者,开口内表面464的接近开口处的内径大于远离开口处的内径。

77.第二紧贴区422还包含第二开口段425,第二开口段425露出于开口内表面464并由开口475朝向主体部450的方向延伸,第二开口段425连接外紧贴段428。

78.具体而言,第二紧贴区422的外紧贴段428及内紧贴段427包覆第一紧贴区411的夹层段416并连接于夹层段416朝向主体部450的方向。第一紧贴区411及第二紧贴区422形成内折结构430,其可由积层剥离容器400的料坯中仅第一层内折形成。再者,第二紧贴区422的第二开口段425及第一紧贴区411的夹层段416由开口475朝向主体部450的方向依序露出于开口内表面464。

79.图5绘示本发明第五实施例的积层剥离容器500的部分剖视图,请参照图5,积层剥离容器500具有主体部550及开口部560,开口部560较主体部550接近积层剥离容器500的开

口575,主体部550的主体内表面554及开口部560的开口内表面564形成积层剥离容器500的容置空间570,积层剥离容器500包含第一层510及第二层520。第一层510包含第一紧贴区511,第一层510于主体部550较第二层520接近且露出于主体内表面554,第二层520包含第二紧贴区522,第一紧贴区511与第二紧贴区522彼此紧贴,第一紧贴区511及第二紧贴区522皆位于积层剥离容器500的开口部560且形成内折结构530。

80.第一紧贴区511包含夹层段516,第二紧贴区522包含内紧贴段527,夹层段516的内侧面517与内紧贴段527彼此紧贴,夹层段516的外侧面518可与第二紧贴区522之间存在空气间隙(图未标号)或是彼此紧贴,且夹层段516露出于开口内表面564,内紧贴段527不露出于开口内表面564。再者,开口内表面564的接近开口处的内径大于远离开口处的内径。

81.第二紧贴区522还包含第二开口段525,第二开口段525露出于开口内表面564并由开口575朝向主体部550的方向延伸,第二开口段525连接内紧贴段527。

82.具体而言,第一紧贴区511及第二紧贴区522形成内折结构530,其可由积层剥离容器500的料坯中仅第一层内折形成。第二紧贴区522的第二开口段525及第一紧贴区511的夹层段516由开口575朝向主体部550的方向依序露出于开口内表面564。

83.图6、图7、图8分别绘示本发明第六、七、八实施例的积层剥离容器600的部分剖视图,请参照图6至图8,积层剥离容器600具有主体部650及开口部660,开口部660较主体部650接近积层剥离容器600的开口675,主体部650的主体内表面654及开口部660的开口内表面664形成积层剥离容器600的容置空间670,积层剥离容器600包含第一层610及第二层620。第一层610包含第一紧贴区611,第一层610于主体部650较第二层620接近且露出于主体内表面654,第二层620包含第二紧贴区622,第一紧贴区611与第二紧贴区622彼此紧贴,第一紧贴区611及第二紧贴区622皆位于积层剥离容器600的开口部660。

84.具体而言,第二紧贴区622包含第二开口段625及外紧贴段628,第二开口段625露出于开口内表面664并由开口675朝向主体部650的方向延伸。第二开口段625连接外紧贴段628,外紧贴段628不露出于开口内表面664,第一紧贴区611与外紧贴段628彼此紧贴。再者,第二紧贴区622的第二开口段625及第一紧贴区611由开口675朝向主体部650的方向依序露出于开口内表面664,开口内表面664的接近开口处的内径大于远离开口处的内径。

85.虽然本发明已以实施方式公开如上,然其并非用以限定本发明,任何熟习此技艺者,在不脱离本发明的精神和范围内,当可作各种的更动与润饰,因此本发明的保护范围当视后附的权利要求所界定者为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1