一种粉末连续上料器及其方法与流程

1.本发明涉及粉末上料领域,具体是涉及一种粉末连续上料器。本发明还涉及 一种粉末连续上料器的使用方法。

背景技术:

2.粉末包括有金属粉末和非金属粉末,在一般的生产过程中,粉末会呈粉尘状 态在管道内流动,直接加工或包装效率和安全性较低,需要对粉尘进行处理,以 便于回收粉尘中的粉末,即分离粉末与空气,使得粉末聚集在一起,以便于后续 的加工或包装,而现有的粉末上料器,无法有效的分离空气与粉末,进而无法稳 定且连续的向包装机或料仓供应粉末物料。

3.中国专利cn201910436349.2公开了一种活性金属粉末的筛分系统及筛分方 法。该筛分系统包括第一振动筛装置、气流分级装置、第二振动筛装置和保护气 循环系统,其中,所述气流分级装置包括螺旋给料机和分级仓;所述第一振动筛 装置的出料口连接所述螺旋给料机,所述螺旋给料机通过输送管连接所述分级仓, 所述分级仓的出料口连接所述第二振动筛装置。

4.该筛分系统无法稳定且连续的将粉末与空气分离。

技术实现要素:

5.为解决上述技术问题,提供一种粉末连续上料器及其方法。

6.为达到以上目的,本发明采用的技术方案为:

7.一种粉末连续上料器,包括有,料罐,所述料罐底端设置有与其同轴的落料 口;给料组件,所述给料组件设置在所述料罐上,且所述给料组件的出料口位于 所述料罐内的顶部,所述给料组件的出料口沿径向朝向所述料罐的内壁;吸料件, 所述吸料件沿周向均匀布置在所述给料组件的出料口的外侧,且所述吸料件上均 匀布置有孔径小于粉末的气孔;管道组件,所述管道组件至少有三组,且所述管 道组件设置在所述料罐上,所述管道组件的工作端位于所述吸料件内并与所述气 孔连通,所述管道组件位于所述料罐的外部设置有第一气口和第二气口,所述第 一气口与正压脉冲气源连通,所述第二气口与负压气源连通。

8.优选地,所述吸料件为纳米筒,所述纳米筒上均匀布置有孔隙,所述孔隙小 于粉末的直径,且所述纳米筒的底端封闭,所述纳米筒沿周向均匀布置在所述给 料组件的出料口外侧,且所述纳米筒与所述料罐同轴向,所述管道组件的工作端 同轴插接在所述纳米筒内。

9.优选地,所述管道组件包括有,气筒,所述气筒沿周向均匀布置在所述给料 组件的出料口的外侧,且所述气筒与所述料罐同轴向,且所述气筒的顶端沿轴向 延伸并贯穿所述料罐的顶端,所述气筒位于所述料罐内的部分均匀布置有导气孔, 部分纳米筒同轴设置在所述气筒位于所述料罐内的部分;气流引管,所述气流引 管设置在所述料罐的顶部,且

其与所述气筒的顶端连通,所述气流引管包括有两 个连接口;第一电磁阀和第二电磁阀,所述第一电磁阀和第二电磁阀分别设置在 所述气流引管的两个连接口上,且所述第一电磁阀和气流引管的另一端分别与正 压脉冲气源和负压气源连通。

10.优选地,所述导气孔的内径从所述气筒外圆周面的底端到其顶端逐渐减小。

11.优选地,管道组件还包括有气压传感器,所述气压传感器沿径向插接在所述 气筒位于所述料罐的外部,且所述气压传感器与控制器电连接。

12.优选地,所述管道组件还包括有气流调节阀,所述气筒的顶端通过所述气流 调节阀与所述气流引管连通。

13.优选地,还包括有第一轴承、密封圈和,所述纳米筒的圆周面上还均匀布置 有弧形槽,且所述弧形槽的底端贯穿所述纳米筒,所述纳米筒通过所述第一轴承 同轴转动设置在所述气筒的外周,且所述密封圈同轴套在所述气筒上,所述密封 圈同轴抵接在所述第一轴承的顶端。

14.优选地,给料组件包括有,固定筒,所述固定筒同轴固定设置在所述料罐的 顶端,且所述固定筒与所述料罐的内部连通;旋转筒和第二轴承,所述旋转筒通 过所述第二轴承同轴转动设置在所述固定筒的内部底端,所述旋转筒位于所述料 罐内,且所述旋转筒的底端均布有沿其径向延伸的弯折口;齿圈,所述齿圈同轴 固定设置在所述旋转筒上;转轴,所述转轴与所述固定筒同轴向转动设置在所述 料罐的顶端;齿轮,所述齿轮同轴固定设置在所述转轴的底端,且所述齿轮与所 述齿圈相互啮合;伺服电机,所述伺服电机固定设置在所述料罐的顶部,且其输 出轴与所述转轴的顶端同轴固定连接。

15.优选地,给料组件还包括有密封罩,所述密封罩同轴设置在所述固定筒的外 周底部,且所述齿圈和齿轮均位于所述密封罩的内部。

16.一种粉末连续上料器的使用方法,包括有以下步骤,

17.步骤一,预先启动伺服电机,使得弯折口相对固定筒沿周向转动;

18.步骤二,启动与第一组管道组件的第二气口连通的第一负压气源,即使得第 一负压气源通过第一组管道组件使得与第一组管道组件的工作端连通的吸料件 产生负压;

19.步骤三,待第一组负压气源工作一段时间后,打开第二组负压气源,在第一 组负压气源继续工作一段时间后,关闭第一组负压气源,启动第一组正压脉冲气 源;

20.步骤四,待第二组负压气源工作一段时间后,打开第三组负压气源,在第二 组负压气源继续工作一段时间后,关闭第二组负压气源,启动第二组正压脉冲气 源;

21.步骤五,待第三组负压气源工作一段时间后,打开第一组负压气源,同时关 闭第一组正压脉冲气源,在第三组负压气源继续工作一段时间后,关闭第三组负 压气源,启动第三组正压脉冲气源;

22.步骤六,重复以上步骤二至步骤五。

23.本发明与现有技术相比具有的有益效果是:

24.1.本发明通过吸料件和至少三组管道组件,使其能够在料罐内部循环往复的 分离粉末和空气,结构较为简单,且能够连续工作;

25.2.本发明通过为纳米棒的吸料件,能够使得粉末被均匀集聚在吸料件的外圆 周面上,进而便于分离粉末和空气;

26.3.本发明通过气筒、气流引管、第一电磁阀和第二电磁阀,能够使得正压脉 冲气

源或负压气源能够在吸料件内产生正压或负压,以便于吸附粉末,以分离粉 末和空气;

27.4.本发明通过使得导气孔的内径从气筒外圆周面的底端到其顶端逐渐减小, 能够使得气筒的内圆周面的顶部和底部压力相同,进而便于使得吸料件均匀吸附 粉尘;

28.5.本发明通过气压传感器能够实时监测气流引管的内部管压,并将气流引管 的管压信息发送给控制器,进而便于工作人员对气筒进行检修;

29.6.本发明通过气流调节阀能够调节气流引管和气筒之间的气流量,进而防止 气筒内气压过高或过低;

30.7.本发明通过设置在吸料件外周面的弧形槽、及第一轴承和密封圈,能够使 得气筒产生负压时,吸料件能够在气筒上同轴转动,以便于均匀吸附粉尘;

31.8.本发明通过能够相对固定筒同轴转动的旋转筒,能够使得弯折口将粉尘均 匀的引导向吸料件,以便于吸料件对粉尘进行吸附;

32.9.本发明通过将密封罩同轴罩设在固定筒的底端,且使得齿圈和齿轮均位于 密封罩内,即能够防止粉尘附着在齿圈或齿轮上,避免影响其正常转动。

附图说明

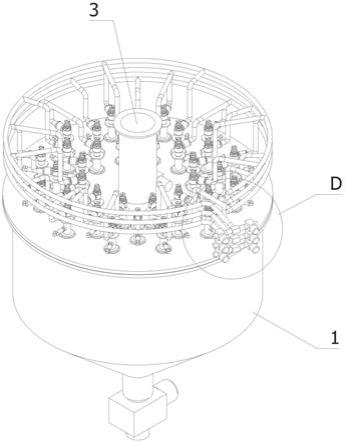

33.图1为本发明的立体图;

34.图2为本发明的正视图;

35.图3为本发明的俯视图;

36.图4为图3的a

‑

a截面处的剖视图;

37.图5为图3的a

‑

a截面处的立体剖视图;

38.图6为图4的b处局部放大图;

39.图7为图4的c处局部放大图;

40.图8为图1的d处局部放大图;

41.图9为图4的e处局部放大图;

42.图10为本发明的吸料件和管道组件的局部立体示意图;

43.图11为本发明的管道组件的局部立体示意图;

44.图12为本发明的给料组件和管道组件的俯视图;

45.图13为本发明的给料组件和管道组件的立体图;

46.图14为本发明的给料组件的立体图;

47.图15为本发明的旋转筒的立体图。

48.图中标号为:

[0049]1‑

料罐;1a

‑

落料口;

[0050]2‑

给料组件;2a

‑

固定筒;2b

‑

旋转筒;2b1

‑

弯折口;2c

‑

第二轴承;2d

‑

齿圈; 2e

‑

转轴;2f

‑

齿轮;2g

‑

伺服电机;2h

‑

密封罩;

[0051]3‑

吸料件;

[0052]4‑

管道组件;4a

‑

气筒;4a1

‑

导气孔;4b

‑

气流引管;4c

‑

第一电磁阀;4d

‑

第二 电磁阀;4e

‑

气压传感器;4f

‑

气流调节阀;

[0053]5‑

第一轴承;

[0054]6‑

密封圈。

具体实施方式

[0055]

以下描述用于揭露本发明以使本领域技术人员能够实现本发明。以下描述中 的优选实施例只作为举例,本领域技术人员可以想到其他显而易见的变型。

[0056]

为了解决现有的粉末上料器无法连续且稳定的分离粉末和空气的技术问题, 如图5所示,提供以下技术方案:

[0057]

一种粉末连续上料器,包括有,

[0058]

料罐1,所述料罐1底端设置有与其同轴的落料口1a;

[0059]

给料组件2,所述给料组件2设置在所述料罐1上,且所述给料组件2的出 料口位于所述料罐1内的顶部,所述给料组件2的出料口沿径向朝向所述料罐1 的内壁;

[0060]

吸料件3,所述吸料件3沿周向均匀布置在所述给料组件2的出料口的外侧, 且所述吸料件3上均匀布置有孔径小于粉末的气孔;

[0061]

管道组件4,所述管道组件4至少有三组,且所述管道组件4设置在所述料 罐1上,所述管道组件4的工作端位于所述吸料件3内并与所述气孔连通,所述 管道组件4位于所述料罐1的外部设置有第一气口和第二气口,所述第一气口与 正压脉冲气源连通,所述第二气口与负压气源连通。

[0062]

具体的,落料口1a处还设置有阀门,用于选择性的使得落料口1a与外部连 通;

[0063]

管道组件4包括有至少三组,即至少有三组正压脉冲气源和三组负压气源;

[0064]

工作前,三组正压脉冲气源和三组负压气源处于关闭状态;

[0065]

工作时,启动与第一组管道组件4的第二气口连通的第一组负压气源,即使 得第一组负压气源通过第一组管道组件4使得与第一组管道组件4的工作端连通 的吸料件3产生负压,即使得料罐1内部产生负压,而外部通过给料组件2向料 罐1内输送粉尘,且粉尘沿径向被与第一组管道组件4的工作端连通的吸料件3 所吸附,因气孔小于粉末的直径,进而能够防止粉尘通过气孔和管道组件4并向 外溢出;

[0066]

待第一组负压气源工作一段时间后,打开第二组负压气源,即使得两组管道 组件4同时工作,在第一组负压气源继续工作一段时间后,关闭第一组负压气源, 启动第一组正压脉冲气源,即使得附着在与第一组管道组件4工作端连通的吸料 件3上的粉末掉落至料罐1的内部底端;

[0067]

待第二组负压气源工作一段时间后,打开第三组负压气源,即使得仍有两组 管道组件4同时工作,在第二组负压气源继续工作一段时间后,关闭第二组负压 气源,启动第二组正压脉冲气源,即使得附着在与第二组管道组件4工作端连通 的吸料件3上的粉末掉落至料罐1的内部底端;

[0068]

待第三组负压气源工作一段时间后,打开第一组负压气源,同时关闭第一组 正压脉冲气源,即确保仍有两组管道组件4同时工作,在第三负压气源继续工作 一段时间后,关闭第三组负压气源,启动第三组正压脉冲气源,即使得附着在与 第三组管道组件4工作端连通的吸料件3上的粉末掉落至料罐1的内部底端;

[0069]

从而使得三组管道组件4与吸料件3配合循环工作,以往复稳定的分离粉末 和空气。

[0070]

进一步的:

[0071]

为了解决管道组件4的工作端在吸料件3内部产生负压而如何使得粉末被吸 附在

其外表面的技术问题,如图13所示,提供以下技术方案:

[0072]

所述吸料件3为纳米筒,所述纳米筒上均匀布置有孔隙,所述孔隙小于粉末 的直径,且所述纳米筒的底端封闭,所述纳米筒沿周向均匀布置在所述给料组件 2的出料口外侧,且所述纳米筒与所述料罐1同轴向,所述管道组件4的工作端 同轴插接在所述纳米筒内。

[0073]

具体的,当管道组件4的工作端产生负压气流时,因为纳米棒的吸料件3 同轴设置在所述管道组件4的工作端,且纳米棒上均布有孔隙,即使得由给料组 件2的出料口沿径向弥漫的粉尘会被吸附在纳米棒的外圆周面上,从而分离粉末 和空气,且当管道组件4的工作端产生正压脉冲气流时,脉冲气流能够将粉末从 孔隙中向外冲出,进而使得粉末集聚落在料罐1的内部底端。

[0074]

进一步的:

[0075]

为了解决管道组件4如何使得纳米筒内产生负压的技术问题,如图6和图7 所示,提供以下技术方案:

[0076]

所述管道组件4包括有,

[0077]

气筒4a,所述气筒4a沿周向均匀布置在所述给料组件2的出料口的外侧, 且所述气筒4a与所述料罐1同轴向,且所述气筒4a的顶端沿轴向延伸并贯穿所 述料罐1的顶端,所述气筒4a位于所述料罐1内的部分均匀布置有导气孔4a1, 部分纳米筒同轴设置在所述气筒4a位于所述料罐1内的部分;

[0078]

气流引管4b,所述气流引管4b设置在所述料罐1的顶部,且其与所述气筒 4a的顶端连通,所述气流引管4b包括有两个连接口;

[0079]

第一电磁阀4c和第二电磁阀4d,所述第一电磁阀4c和第二电磁阀4d分别 设置在所述气流引管4b的两个连接口上,且所述第一电磁阀4c和气流引管4b 的另一端分别与正压脉冲气源和负压气源连通。

[0080]

具体的,气流引管4b的两个连接口分别通过第一电磁阀4c和第二电磁阀 4d与正压脉冲气源和负压气源连通,即通过第一电磁阀4c和第二电磁阀4d能 够控制气流引管4b选择性的与正压脉冲气源或负压气源连通,进而使得气流引 管4b内能够产生正压或负压,即通过导气孔4a1能够引导吸料件3内产生正压 或负压,以便于粉末被吸附在吸料件3的外圆周面上,或是将粉末从纳米棒的孔 隙处向外排出。

[0081]

进一步的:

[0082]

为了解决气筒4a的外周作用于纳米筒内周的压力均匀的技术问题,如图11 所示,提供以下技术方案:

[0083]

所述导气孔4a1的内径从所述气筒4a外圆周面的底端到其顶端逐渐减小。

[0084]

具体的,因气筒4a的顶端与其内部底端有一定的距离,即使得气筒4a的内 圆周面在气流作用下压力不同,即内圆周面顶部压力较大,而其底部压力较小, 进而会导致吸料件3的外周的局部吸附能力不同,而通过使得导气孔4a1的内径 从气筒4a外圆周面的底端到其顶端逐渐减小,即能够使得气筒4a的内圆周面的 顶部和底部压力相同,进而便于使得吸料件3均匀吸附粉尘。

[0085]

进一步的:

[0086]

粉末容易堵塞在导气孔4a1中,为了避免正压脉冲气源或负压气源工作时, 气筒

4a内压强不稳定的技术问题,如图7所示,提供以下技术方案:

[0087]

管道组件4还包括有气压传感器4e,所述气压传感器4e沿径向插接在所述 气筒4a位于所述料罐1的外部,且所述气压传感器4e与控制器电连接。

[0088]

具体的,通过气压传感器4e能够实时监测气流引管4b的内部管压,并将气 流引管4b的管压信息发送给控制器,进而便于工作人员对气筒4a进行检修。

[0089]

进一步的:

[0090]

为了解决气筒4a内部气压不稳定时如何调节的技术问题,如图7所示,提 供以下技术方案:

[0091]

所述管道组件4还包括有气流调节阀4f,所述气筒4a的顶端通过所述气流 调节阀4f与所述气流引管4b连通。

[0092]

具体的,通过气流调节阀4f能够调节气流引管4b和气筒4a之间的气流量, 进而防止气筒4a内气压过高或过低。

[0093]

进一步的:

[0094]

为了解决吸料件3能够均匀吸附粉尘的技术问题,如图6和图10所示,提 供以下技术方案:

[0095]

还包括有第一轴承5、密封圈6和07,所述纳米筒的圆周面上还均匀布置有 弧形槽,且所述弧形槽的底端贯穿所述纳米筒,所述纳米筒通过所述第一轴承5 同轴转动设置在所述气筒4a的外周,且所述密封圈6同轴套在所述气筒4a上, 所述密封圈6同轴抵接在所述第一轴承5的顶端。

[0096]

具体的,吸料件3通过第一轴承5同轴转动设置在气筒4a的外周,而吸料 件3的外圆周面上沿周向均布有弧形槽,即当气筒4a内产生负压时,弧形槽相 对于吸料件3的外周面所受到吸引力更大,进而能够使得吸料件3在气筒4a的 外圆周面同轴转动,进而能够使得吸料件3同轴转动,以便于沿周向吸附弥漫的 粉尘,且因弧形槽的底端贯穿纳米筒,即使得粉末不易聚集在弧形槽的底端,以 便于分离粉末和空气。

[0097]

进一步的:

[0098]

为了解决给料组件2的出料口能够沿径向向吸料件3均匀排出粉尘的技术问 题,如图9、图14和图15所示,提供以下技术方案:

[0099]

给料组件2包括有,

[0100]

固定筒2a,所述固定筒2a同轴固定设置在所述料罐1的顶端,且所述固定 筒2a与所述料罐1的内部连通;

[0101]

旋转筒2b和第二轴承2c,所述旋转筒2b通过所述第二轴承2c同轴转动设 置在所述固定筒2a的内部底端,所述旋转筒2b位于所述料罐1内,且所述旋转 筒2b的底端均布有沿其径向延伸的弯折口2b1;

[0102]

齿圈2d,所述齿圈2d同轴固定设置在所述旋转筒2b上;

[0103]

转轴2e,所述转轴2e与所述固定筒2a同轴向转动设置在所述料罐1的顶端;

[0104]

齿轮2f,所述齿轮2f同轴固定设置在所述转轴2e的底端,且所述齿轮2f 与所述齿圈2d相互啮合;

[0105]

伺服电机2g,所述伺服电机2g固定设置在所述料罐1的顶部,且其输出轴 与所述转轴2e的顶端同轴固定连接。

[0106]

具体的,工作前,预先启动伺服电机2g,即使其输出轴带动转轴2e同轴转 动,因齿轮2f与齿圈2d相互啮合,即使得旋转筒2b通过第二轴承2c能够在固 定筒2a的底端同轴转动,又因弯折口2b1沿旋转筒2b的径向延伸,即使得从固 定筒2a的顶端通入粉尘时,沿固定筒2a的周向旋转的弯折口2b1能够将粉尘均 匀的引导向吸料件3,以便于吸料件3对粉尘进行吸附。

[0107]

进一步的:

[0108]

为了解决粉末容易堵塞齿圈2d和齿轮2f的技术问题,如图9所示,提供以 下技术方案:

[0109]

给料组件2还包括有密封罩2h,所述密封罩2h同轴设置在所述固定筒2a 的外周底部,且所述齿圈2d和齿轮2f均位于所述密封罩2h的内部。

[0110]

具体的,通过将密封罩2h同轴罩设在固定筒2a的底端,且使得齿圈2d和 齿轮2f均位于密封罩2h内,即能够防止粉尘附着在齿圈2d或齿轮2f上,避免 影响其正常转动。

[0111]

10.一种粉末连续上料器的使用方法,其特征在于,包括有以下步骤,

[0112]

步骤一,预先启动伺服电机2g,使得弯折口2b1相对固定筒2a沿周向转动;

[0113]

步骤二,启动与第一组管道组件4的第二气口连通的第一负压气源,即使得 第一负压气源通过第一组管道组件4使得与第一组管道组件4的工作端连通的吸 料件3产生负压;

[0114]

步骤三,待第一组负压气源工作一段时间后,打开第二组负压气源,在第一 组负压气源继续工作一段时间后,关闭第一组负压气源,启动第一组正压脉冲气 源;

[0115]

步骤四,待第二组负压气源工作一段时间后,打开第三组负压气源,在第二 组负压气源继续工作一段时间后,关闭第二组负压气源,启动第二组正压脉冲气 源;

[0116]

步骤五,待第三组负压气源工作一段时间后,打开第一组负压气源,同时关 闭第一组正压脉冲气源,在第三组负压气源继续工作一段时间后,关闭第三组负 压气源,启动第三组正压脉冲气源;

[0117]

步骤六,重复以上步骤二至步骤五。

[0118]

以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和本发明的优点。本行业的 技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述 的只是本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下本发明还会有各种变 化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明的范围内。本发明要求的保 护范围由所附的权利要求书及其等同物界定。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1