一种采血管智能贴标机的制作方法

1.本发明涉及医疗器械技术领域,特别涉及一种采血管智能贴标机。

背景技术:

2.医院使用真空采血管采取患者血液,常常需要进行多个项目的检查,而不同项目的检查需要使用不同种类的采血管,并将与该患者对应的姓名条码等信息标贴在对应的真空采血管上,此项工作极其繁琐且量大,人工操作费时费力,有时还会出现选错采血管种类或是患者标签漏粘、粘错等问题。因此,部分医院使用采血管贴标机来替代人工操作。

3.目前市场上真空采血管自动机械贴标装置装载贴标采血管的方式有两种,一种是滑道式,结构简单且成本低,但是市场上各厂家的采血管存在差异性,导致滑落至打印机内的状态不确定,易出现滑落不到位、卡管等故障,可靠性较差。另一种是机械手抓取式,具有自动化程度高、装载量大的优点,但是成本较高,而且机械手抓取式的主要操作是从采血管托盘中抓取采血管移送到打印贴标机内,其转运速度较慢,效率较低。

技术实现要素:

4.基于此,本发明的主要目的是提出一种空间布置合理、结构紧凑的采血管智能贴标机,能够保证真空采血管贴标的高效性和一致性。

5.为实现上述目的,本发明提出一种采血管智能贴标机,包括机架,所述机架上设有控制模块以及依次连接的存储输出模块、导正模块和贴标模块;所述存储输出模块用于存放待贴标采血管,并将待贴标采血管送入所述导正模块;所述导正模块接收到待贴标采血管后,将待贴标采血管以管帽向上、管体向下的姿态进行导正,并将导正后的待贴标采血管送入所述贴标模块;所述贴标模块接收到待贴标采血管后,对待贴标采血管进行贴标并向外输出送离;所述存储输出模块、导正模块和贴标模块均与所述控制模块电性连接,并通过所述控制模块控制、调节、收集和储存所述存储输出模块、导正模块和贴标模块的运行参数。

6.可选地,所述存储输出模块具有用于接收待贴标采血管的第一接收口和用于输出待贴标采血管的第一输出口;所述导正模块的顶端开设有用于接收待贴标采血管的第二接收口,导正模块的底部开设有用于输出待贴标采血管的第二输出口;所述贴标模块具有用于接收待贴标采血管的卡槽;所述第一输出口位于所述第二接收口的上方,所述待贴标采血管从所述第一输出口输出后基于重力落于所述第二接收口中;所述第二输出口位于所述卡槽的上方,所述待贴标采血管从所述第二输出口输出后基于重力落于所述卡槽中。

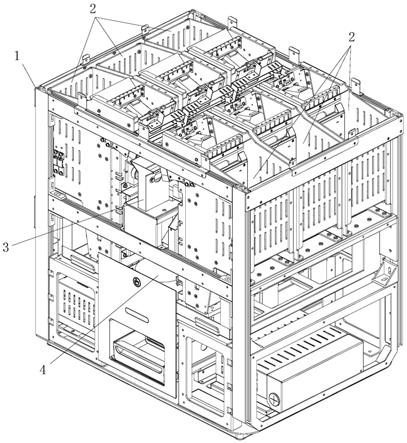

7.可选地,所述机架内部划分为a区、b区、c区、d区和e区,所述a区分布于所述机架上端的左右两侧;所述b区、c区和d区由上而下依次分布于两所述a区之间;所述e区分布于所述机架下端的左右两侧,并位于所述a区下方;其中,所述存储输出模块设于所述a区,所述导正模块设于所述b区,所述贴标模块设于所述c区。

8.可选地,每个所述a区中均设有至少一个所述存储输出模块,当每个所述a区中的

存储输出模块为两个或两个以上时,所述存储输出模块于其自身所在的a区中并列分布。

9.可选地,所述d区设有收集储存模块,用于接收从所述贴标模块中输出送离的已贴标采血管。

10.可选地,所述存储输出模块包括采血管仓、起升推送装置和排序转送装置;所述第一接收口开设于所述采血管仓的顶部,所述采血管仓的底部呈倾斜设置,记位于所述采血管仓底部较低一侧的采血管仓侧壁为第一侧壁,所述第一侧壁的上部开设有排出口;所述起升推送装置设置在所述第一侧壁所在侧并与所述采血管仓连接,用于将堆积在所述采血管仓底部较低一侧的待贴标采血管向上顶推至所述排出口逐只排出;所述排序转送装置的一端对应所述排出口设置在所述采血管仓的外侧,用于承接从所述排出口排出的待贴标采血管,所述第一输出口设于所述排序转送装置的另一端,所述排序转送装置能够将待贴标采血管按顺序排列后从所述第一输出口向外输出送离。

11.可选地,所述导正模块包括壳体、导向板和闸门,所述第二接收口开设于所述壳体的顶端,所述第二输出口开设于所述壳体的底部;所述导向板对应设置在所述第二接收口的下方,且所述导向板自所述壳体的后端向所述壳体的前端向下倾斜设置;所述导向板的板面开设有滑槽,所述滑槽的宽度大于或等于所述待贴标采血管的管体外径,并小于所述待贴标采血管的管帽外径;所述滑槽的前端开设有扩大槽,所述扩大槽的宽度大于或等于所述待贴标采血管的管帽外径;所述第二输出口对应设置于所述扩大槽的下方;所述闸门设于所述滑槽的前端,用于启闭所述扩大槽;当所述闸门关闭时,所述扩大槽被所述闸门遮挡,所述待贴标采血管被所述闸门隔挡;当所述闸门开启时,所述扩大槽随之敞开,所述待贴标采血管基于重力从所述扩大槽向下掉落至所述第二输出口并从所述第二输出口向外输出送离。

12.可选地,所述贴标模块包括底座、定位机构、控制模块、标签打印机构和控制模块;所述底座通过固定支架与所述机架连接,所述定位机构设于所述底座上;所述定位机构包括第一定位组件与第二定位组件,所述卡槽设于所述第一定位组件内,用于装载所述待贴标采血管,所述第二定位组件与所述第一定位组件间隔设置,用于带动所述待贴标采血管旋转;当所述待贴标采血管装载于所述第一定位组件上时,所述控制模块能够控制所述第一定位组件与所述第二定位组件配合以固定所述待贴标采血管;所述标签打印机构与所述底座配合连接,能够将个人信息打印到标签纸上,并将所述标签纸从纸卷上剥离,以将所述标签纸的粘性面的一侧伸出至与所述待贴标采血管配合;当所述第一定位组件与所述第二定位组件将所述待贴标采血管固定时,所述控制模块能够控制所述标签打印机构完成所述标签纸输送到所述待贴标采血管处,并控制所述第二定位组件带动所述待贴标采血管旋转,所述待贴标采血管旋转将带动所述标签纸旋转,以将所述标签纸粘贴到所述待贴标采血管的管体上。

13.可选地,所述固定支架配置有自吸式导轨和滑动连接于所述自吸式导轨上的托盘,所述托盘可沿所述自吸式导轨从所述机架内抽出;所述标签打印机构设于所述托盘上,并通过所述托盘与所述底座配合连接。

14.可选地,所述第二接收口内设有传送带装置,所述传送带装置覆盖设置于所述第二接收口的前端,用于将落于所述第二接收口的前端的待贴标采血管转送至所述第二接收口的后端。

15.本发明技术方案通过合理分配存储输出模块、导正模块和贴标模块的空间位置布局,达到缩小整机体积、机架内部空间结构紧凑的目的,并配合控制模块使得储存于存储输出模块中的待贴标采血管能够按照特定逻辑顺序和实施步骤实现一致有效的全自动贴标操作,从而提高输送效率和贴标效率,保证真空采血管贴标的高效性和一致性。

附图说明

16.为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图示出的结构获得其他的附图。

17.图1是本发明实施例提供的采血管智能贴标机的结构示意图;

18.图2是本发明实施例提供的机架区域划分示意图;

19.图3是本发明实施例提供的采血管智能贴标机的内部结构示意图;

20.图4是本发明实施例提供的存储输出模块的结构示意图;

21.图5是本发明实施例提供的存储输出模块的内部结构示意图;

22.图6是图5中a处的放大示意图;

23.图7是本发明实施例提供的导正模块的结构示意图;

24.图8是本发明实施例提供的导正模块的内部结构示意图;

25.图9是本发明实施例提供的贴标模块的结构示意图;

26.图10是本发明实施例提供的定位机构的结构示意图一;

27.图11是本发明实施例提供的定位机构的结构示意图二;

28.图12是本发明实施例提供的定位机构的结构示意图三。

29.图标:

[0030]1‑

机架;

[0031]2‑

存储输出模块,21

‑

采血管仓,211

‑

第一接收口,212

‑

第一侧壁,2121

‑

排出口,2122

‑

避让槽,213

‑

第一通槽,214

‑

第二通槽;22

‑

起升推送装置,221

‑

顶推组件,2211

‑

顶推板,2212

‑

导正板,2213

‑

u形容置槽,222

‑

竖直驱动机构,223

‑

挡板;23

‑

排序转送装置,231

‑

托板,2311

‑

挡沿,2312

‑

凹槽,232

‑

移送机构,2321

‑

步进电机,2322

‑

u形结构件,2323

‑

固定连接件,2324

‑

曲形连杆,233

‑

第一输出口;

[0032]3‑

导正模块,31

‑

壳体,311

‑

第二接收口,312

‑

第二输出口,313

‑

溜板,32

‑

导向板,321

‑

滑槽,322

‑

扩大槽,33

‑

闸门,34

‑

传送带装置;

[0033]4‑

贴标模块,41

‑

底座,42

‑

定位机构,421

‑

第一定位组件,4211

‑

定位板,4212

‑

卡槽,4213

‑

第一辊轮,4214

‑

第一电机,4215

‑

第一转轴,422

‑

第二定位组件,4221

‑

第二辊轮,4222

‑

第二电机,4223

‑

第二转轴,4224

‑

同步带,43

‑

标签打印机构,431

‑

标签纸,44

‑

第一监测单元44,45

‑

第二监测单元45;

[0034]5‑

收集储存模块;

[0035]6‑

固定支架,61

‑

自吸式导轨,62

‑

托盘;

[0036]7‑

待贴标采血管。

[0037]

本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。

具体实施方式

[0038]

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0039]

另外,若本发明实施例中有涉及“第一”、“第二”等的描述,则该“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外,若全文中出现的“和/或”的含义为,包括三个并列的方案,以“a和/或b”为例,包括a方案,或b方案,或a和b同时满足的方案。另外,各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本发明要求的保护范围之内。

[0040]

参照图1至图3所示,本发明实施例提出一种采血管智能贴标机,包括机架1,机架1上设有控制模块(图中未示出)以及依次连接的存储输出模块2、导正模块3和贴标模块4,控制模块可以采用plc控制器等具备控制、调节、收集和储存相关运行参数的集成电子设备实现;存储输出模块2则用于存放待贴标采血管7,并能够将待贴标采血管7送入导正模块3;导正模块3接收到待贴标采血管7后,则将待贴标采血管7以管帽向上、管体向下的姿态进行导正,并将导正后的待贴标采血管7送入贴标模块4;贴标模块4接收到待贴标采血管7后,则对待贴标采血管7进行贴标并向外输出送离;存储输出模块2、导正模块3和贴标模块4均与控制模块电性连接,并通过控制模块控制、调节、收集和储存存储输出模块2、导正模块3和贴标模块4的运行参数。存储输出模块2、导正模块3和贴标模块4在控制模块的作用下将待贴标采血管7按照上述特定逻辑顺序和实施步骤即实现一致有效的全自动贴标操作,从而保证了真空采血管贴标的高效性和一致性。

[0041]

进一步的,参照图3至图10所示,存储输出模块2具有用于接收待贴标采血管7的第一接收口211和用于输出待贴标采血管7的第一输出口233;导正模块3的顶端开设有用于接收待贴标采血管7的第二接收口311,导正模块3的底部开设有用于输出待贴标采血管7的第二输出口312;贴标模块4具有用于接收待贴标采血管7的卡槽4212;第一输出口233位于第二接收口311的上方,待贴标采血管7从第一输出口233输出后可基于重力落于第二接收口311中;第二输出口312位于卡槽4212的上方,待贴标采血管7从第二输出口312输出后可基于重力落于卡槽4212中。通过合理分配存储输出模块2、导正模块3和贴标模块4的空间位置布局,减少了待贴标采血管7的转运工序,从而达到提高输送效率的目的。

[0042]

进一步的,参照图1至图3所示,机架1内部划分为a区、b区、c区、d区和e区,a区分布于机架1上端的左右两侧;b区、c区和d区由上而下依次分布于两a区之间;e区分布于机架1下端的左右两侧,并位于a区下方;其中,存储输出模块2设于a区,导正模块3设于b区,贴标模块4设于c区;而位于c区下方的d区可以进一步设置收集储存模块5,包括接驳进一步的转运装置或直接设置储存箱,接收从贴标模块4中输出送离的已贴标采血管,并对已经贴好标的采血管进行对外转运或收集储存;位于a区下方的e区则可以装在控制模块所需的集成电子设备和/或电力储存设备等。通过上述方式合理布局存储输出模块2、导正模块3和贴标模块4的空间位置,从而达到缩小整机体积、机架1内部空间结构紧凑的目的。

[0043]

进一步具体地,参照图1至图4所示,每个a区中均设有至少一个存储输出模块2,当每个a区中的存储输出模块2为两个或两个以上时,存储输出模块2于其自身所在的a区中并列分布。在本实施例中,两个a区内分别设有3个、总共6个存储输出模块2,每个存储输出模块2可以存放不同项目的检查需要使用的不同种类的采血管,满足多样化选择需求。

[0044]

接下来进一步描述本发明的存储输出模块2的细化特征,以更好的体现本发明的可实施性、先进性和合理性。

[0045]

参照图4至图6所示,存储输出模块2包括采血管仓21、起升推送装置22和排序转送装置23,其中,采血管仓21用于装载待贴标采血管7,可以理解的是,采血管仓21为四侧侧板围成的带有底板的箱体,同时,侧板还可以延伸作为连接固定起升推送装置22、排序转送装置23以及后续如挡板223、托板231、固定连接件2323等部件的框架而存在;第一接收口211开设于采血管仓21的顶部,若干待贴标采血管7可呈无序状态从第一接收口211倒入并存放在采血管仓21内;采血管仓21的底部呈倾斜设置,即采血管仓21的底部向任意一侧壁的方向倾斜设置,使得采血管仓21内的若干采血管能够基于重力向该侧壁也即采血管仓21底部较低的一侧汇集;记位于采血管仓21底部较低一侧的采血管仓21侧壁为第一侧壁212,则在第一侧壁212的上部开设有排出口2121;起升推送装置22设置在第一侧壁212所在侧并与采血管仓21连接固定,用于将堆积在采血管仓21底部较低一侧的采血管向上顶推至排出口2121并逐一排出,可以理解的是,起升推送装置22可实现竖直方向的直线往复运动,采血管汇集在第一侧壁212所在侧时即留置在起升推送装置22上方,起升推送装置22向上运动时则将留置在上方的采血管向上顶推出至排出口2121并排出,起升推送装置22向下运动时至低于采血管仓21内的采血管高度时,则采血管仓21内的其他采血管基于重力重新滚动汇集在起升推送装置22上方,等待第二次顶推;排序转送装置23则设置在采血管仓21的外侧,其一端对应排出口2121设置,用于承接从所述排出口2121排出的待贴标采血管7,排序转送装置23的另一端则作为第一输出口233,通过排序转送装置23能够将待贴标采血管7按顺序排列后从第一输出口233向外输出送离。

[0046]

可以理解的是,起升推送装置22的顶端宽度可以根据用户需求进行设计,以容置一个或多个采血管,而排出口2121的开口大小则与一个采血管相适应,以满足逐一排出的要求(即一次只允许一只采血管从排出口2121排出)。

[0047]

可以理解的是,前述起升推送装置22为功能性上位概括,可以满足上述功能作用即可,接下来对起升推送装置22进行具体的阐述,以达到更进一步的需求和作用:

[0048]

参照图5所示,起升推送装置22包括分设于采血管仓21内外两侧的顶推组件221和竖直驱动机构222,其中,顶推组件221设置在采血管仓21内侧,竖直驱动机构222设置在采血管仓21的外侧,竖直驱动机构222与顶推组件221的板面呈相对向设置;竖直驱动机构222可采用滚珠丝杆或线性模组等能够进行直线往复运动的机构,优选为集成设置的滚珠丝杆

‑

滑块模组,既满足精细的移动精度,又能保证连接的稳定和滑动的顺畅;采血管仓21的侧壁开设有竖直设置的避让槽2122,顶推组件221穿过避让槽2122固定连接于竖直驱动机构222的活动端,亦或是顶推组件221通过连接件于竖直驱动机构222的活动端固定连接,并通过连接件穿过避让槽2122,使得顶推组件221能够在竖直驱动机构222的活动端的带动下沿避让槽2122移动;顶推组件221贴近于第一侧壁212内侧,在竖直驱动机构222带动下沿避让槽2122进行直线往复运动,以将留置于顶推组件221顶端的采血管向上顶推;其中,顶推

组件221向上运动时则将留置于顶推组件221顶端的采血管向上顶推,向下运动时则使得采血管仓21内的其他采血管基于重力重新汇集在顶推组件221上方,等待第二次顶推。

[0049]

进一步具体地,参照图5所示,顶推组件221主要包括顶推板2211和导正板2212,导正板2212平行于顶推板2211设置,且导正板2212与顶推板2211固定连接以随顶推板2211同时移动,导正板2212和顶推板2211平行间隔设置后,在导正板2212和顶推板2211之间形成与采血管相适应的u形容置槽2213;顶推板2211靠近第一侧壁212在采血管仓21的底部对应顶推板2211设有第一通槽213,同时,采血管仓21的底部对应导正板2212设有第二通槽214;顶推板2211活动穿设于第一通槽213,可向上伸出第一通槽213以顶推采血管,或向下隐没于第一通槽213中,使顶推板2211的顶端与采血管仓21的底部高度齐平,以使得采血管仓21内的其他采血管汇集在顶推组件221上方;导正板2212则活动穿设于第二通槽214,在顶推板2211向上顶推时随之向上伸出第二通槽214以隔离并导正u形容置槽2213内的采血管,或在顶推板2211向下回落时随之向下隐没于第二通槽214中,使得u形容置槽2213所在区域的采血管得到补充;通过u形容置槽2213可以隔离并导正多个采血管,使u形容置槽2213内的采血管横向放置并在竖向排列设置,在顶推板2211下移返回至第一通槽213时,u形容置槽2213内的采血管可顺势正确地落于顶推板2211的顶端。可以理解的是,前述起升推送装置22的顶端宽度可以根据用户需求进行设计,是指顶推板2211的顶端宽度可以进行设计,以根据用户需求容置一个或多个采血管。此外,还可以将顶推板2211的顶端设置为倾斜面,倾斜面向第一侧壁212的方向向下倾斜,以使得采血管能够更加稳定的安置在顶推板2211顶端,避免采血管掉落,并可用于后续排出采血管的导向作用。同样的,于第一侧壁212内侧,在排出口2121的上方还可以设置挡板223,通过挡板223可使得多余采血管被挡板223阻挡从而自行向下滚落回到u形容置槽2213或采血管仓21中。

[0050]

可以理解的是,前述排序转送装置23为功能性上位概括,可以满足前述功能作用即可,可以采用上述各个实施例的起升推送装置22组合配置;接下来对起升推送装置22进行具体的阐述,以达到更进一步的需求和作用:

[0051]

参照图6所示,排序转送装置23包括托板231以及设于托板231上方的移送机构232,托板231对应排出口2121倾斜设置在采血管仓21的外侧,使托板231前端所在高度低于托板231后端所在高度,第一输出口233则设置于托板231前端,而托板231后端则用于衔接排出口2121;同时,于托板231前端设有挡沿2311,待贴标采血管7从排出口2121排出后被托板231承接并沿托板231从托板231后端向托板231前端滚动,然后被挡沿2311阻挡;移送机构232则可以将被阻挡在托板231前端的待贴标采血管7向上顶出挡沿2311,使该待贴标采血管7从第一输出口233向外输出送离。

[0052]

可以理解的是,托板231上可以同时托载多个待贴标采血管7,即多个待贴标采血管7在托板231上按顺序依次排列,待托板231前端的待贴标采血管7顶出挡沿2311从第一输出口233输出后,后方待贴标采血管7依序向前滚动一个位置,等待第二次待贴标采血管7的提取需求。

[0053]

进一步具体的,参照图6所示,移送机构232包括步进电机2321、侧放设置的u形结构件2322以及用于连接固定步进电机2321和u形结构件2322的固定连接件2323;u形结构件2322的第一端与固定连接件2323滑动连接,并通过曲形连杆2324(z形)与步进电机2321转动连接,可以理解的是,曲形连杆2324与u形结构件2322的连接处,在水平方向上存在较大

活动空间,而在竖直方向上存在位置限制,使得曲形连杆2324在u形结构件2322的第一端可左右滑动,而上下受限,从而将旋转运动转换为直线往复运动,使得u形结构件2322能在步进电机2321和曲形连杆2324的带动下做垂直于托板231的上下移动;托板231前端开设有凹槽2312,u形结构件2322的第二端可容置于凹槽2312中,使u形结构件2322的第二端与托板231的上表面高度齐平。采血管从排出口2121排出后被托板231承接并沿托板231从托板231后端向托板231前端滚动,然后被挡沿2311阻挡停滞于u型结构件的第二端上表面,而后启动步进电机2321驱动曲形连杆2324使得u形结构件2322沿固定连接件2323向上滑动,从而带动u型结构件的第二端上表面停滞的采血管向上移动,移动至u型结构件的第二端上表面高于挡沿2311时,采血管即向外滚落,实现采血管的提取;而后步进电机2321再次驱动曲形连杆2324,使其缓慢运动至最低点,u型结构件的第二端即收容于凹槽2312中,此时u型结构件的第二端上表面与托板231的上表面高度齐平,后方采血管依序向前滚动一个位置,等待下次提取采血管。通过步进电机2321、侧放的u形结构件2322、固定连接件2323和曲形连杆2324,可将旋转运动转换为直线往复运动,代替直线往复机构的设置,可进一步缩小移送机构232和排序转送装置23的体积,使得存储输出模块2内部布置合理,空间紧凑,减少空间占据。

[0054]

此外,还可以在靠近托板231的后端设置用于检测所在区域有无采血管的传感器,该传感器可以采用非接触式感应光电实现。当传感器检测到托板231上还存在采血管摆放空间时,可对起升推送装置22发出控制指令持续向上推送采血管,直至托板231上已经全部排满采血管;当传感器检测到托板231上已经全部排满采血管,起升推送装置22下降至最低位置待命,预备再次上推采血管。

[0055]

接下来进一步描述本发明的导正模块3的细化特征,以更好的体现本发明的可实施性、先进性和合理性。

[0056]

参照图7和图8所示,导正模块3包括壳体31、导向板32和闸门33,壳体31可用作框架,以搭载安设导向板32、闸门33以及后续提及的导正模块3的其他设备,第二接收口311开设于壳体31的顶端,第二输出口312则开设于壳体31的底部;导向板32对应设置在第二接收口311的下方,且导向板32自壳体31的后端向壳体31的前端向下倾斜设置;导向板32的板面开设有滑槽321,滑槽321的宽度大于或等于采血管的管体外径,并小于采血管的管帽外径,使得采血管的管体能够通过滑槽321,而采血管的管帽则被滑槽321挂住,进而使得采血管能够沿滑槽321倾斜方向向壳体31的前端滑动;在滑槽321的前端则开设有扩大槽322,扩大槽322的宽度大于或等于采血管的管帽外径,优选为稍大于管帽外径,避免采血管在扩大槽322处卡住;第二输出口312对应设置于扩大槽322的下方,对从扩大槽322处释放掉落的采血管进行承接;闸门33设于滑槽321的前端,特别是设置在扩大槽322与滑槽321的连接处,使得采血管能够被闸门33挡住,通过对闸门33进行活动实现扩大槽322的开启和关闭,当闸门33关闭时,扩大槽322被闸门33遮挡,待贴标采血管7被闸门33隔挡;当闸门33开启时,扩大槽322随之敞开,待贴标采血管7基于重力从扩大槽322向下掉落至第二输出口312并呈管帽向上、管体向下的姿态从第二输出口312向外输出送离。

[0057]

可以理解的是,还可以在第二接收口311内倾斜设置溜板313,溜槽的底端对位设置在导向板32的滑槽321上方,使得采血管能沿溜板313对应滑落至导向板32的滑槽321处,实现汇集导向。同时,对于第二接收口311上方设置有多个存储输出模块2时,还可以在第二

接收口311内设置传送带装置34,传送带装置34可通过电机和传动带构成,传送带装置34覆盖设置于第二接收口311的前端,用于将落于第二接收口311的前端的待贴标采血管7转送至第二接收口311的后端,导向板32则对应设置在第二接收口311的后端的下方,使得待贴标采血管7能够充分地在导向板32上实现导正。

[0058]

由上可知,闸门33主要是用于实现可扩大槽322的开启和关闭的机构,因此能够通过状态变化实现对扩大槽322的遮挡或远离扩大槽322以将其敞开的机构,均应属于闸门33这一概念的所要求覆盖的保护范围。因此,本实施例中主要是通过牵引机构以牵拉的方式对闸门33进行活动实现扩大槽322的开启和关闭,而在其他实施例中还可以通过顶推机构以推动的方式对闸门33进行活动实现扩大槽322的开启和关闭,此处不在赘述。

[0059]

接下来进一步描述本发明的贴标模块4的细化特征,以更好的体现本发明的可实施性、先进性和合理性。

[0060]

参照图9至图12所示,贴标模块4包括底座41、定位机构42和标签打印机构43;底座41通过固定支架6与机架1连接,定位机构42设于底座41上;定位机构42包括第一定位组件421与第二定位组件422,卡槽4212设于第一定位组件421内,用于装载待贴标采血管7,第二定位组件422与第一定位组件421间隔设置,用于带动待贴标采血管7旋转;当待贴标采血管7装载于第一定位组件421上时,控制模块能够控制第一定位组件421与第二定位组件422配合以固定待贴标采血管7;标签打印机构43与底座41配合连接,能够将个人信息打印到标签纸431上,并将标签纸431从纸卷上剥离,以将标签纸431的粘性面的一侧伸出至与待贴标采血管7配合;当第一定位组件421与第二定位组件422将待贴标采血管7固定时,控制模块能够控制标签打印机构43完成标签纸431输送到待贴标采血管7处,并控制第二定位组件422带动待贴标采血管7旋转,待贴标采血管7旋转将带动标签纸431旋转,以将标签纸431粘贴到待贴标采血管7的管体上。通过上述贴标模块4的各结构配置实现了对待贴标采血管7的自动夹持定位及自动粘贴标签,全自动的操作大大提升了效率,在提升效率的同时还能够保证正确率,同时全自动贴标签还能够使得标签粘贴统一规范,提升美观效果。

[0061]

进一步的,参照图10至图12所示,第一定位组件421包括定位板4211、第一辊轮4213及第一驱动件,定位板4211通过第一驱动件与底座41转动连接,用于承接待贴标采血管7的卡槽4212则在定位板4211上开设,且第一辊轮4213也设置于定位板4211上,定位板4211转动能够带动第一辊轮4213靠近或远离第二定位组件422,使得第一辊轮4213与第二定位组件422配合将装载到卡槽4212中的待贴标采血管7固定。可以理解的是,第一驱动件驱动定位板4211转动是通过控制模块监测到待贴标采血管7装载到卡槽4212中时,由控制模块控制的。

[0062]

具体地,第一驱动件包括第一电机4214和第一转轴4215,第一定位板4211与第一转轴4215固定连接,第一转轴4215相对底座41竖直可转动设置,安装方式可以是第一电机4214安装在底座41上,第一转轴4215再安装到第一电机4214的输出轴上;也可以是,第一电机4214安装在底座41的一侧,输出轴穿设底座41,且延伸到底座41另一侧,第一转轴4215再安装到第一电机4214的输出轴上,相比前者,这种安装方式由于利用了底座41更多的空间,使得在底座41同侧的安装高度减小,有利于减少占用空间。第一电机4214转动时,能够驱动第一转轴4215转动以带动定位板4211相对底座41转动,从而使得定位板4211上的第一辊轮4213靠近或远离第二定位组件422。定位板4211大体呈c字型,定位板4211两侧弯折的部分

提供了一个安装位,以使第一转轴4215穿设并与定位板4211固定。此外,第一辊轮4213还可以转动设置在定位板4211上,可以通过轴承配合转动轴实现。转动设置的第一辊轮4213能够避免待贴标采血管7在转动时被第一辊轮4213干涉造成阻碍。

[0063]

参照图10至图12所示,第二定位组件422则包括第二驱动件和至少两个第二辊轮4221,第二辊轮4221相互平行且竖直设置在底座41上,第一辊轮4213靠近第二辊轮4221时能够将待贴标采血管7夹持在第一辊轮4213与第二辊轮4221之间;第二驱动件包括第二电机4222及第二转轴4223,第二转轴4223相对底座41竖直且可转动设置,第二辊轮4221套设于第二转轴4223,第二电机4222能够驱动第二转轴4223转动。安装方式可以是第二电机4222安装在底座41上,第二转轴4223再安装到第二电机4222的输出轴上。也可以是,第二电机4222安装在底座41的一侧,输出轴穿设底座41,且延伸到底座41另一侧,第二转轴4223再安装到第二电机4222的输出轴上,相比前者,这种安装方式由于利用了底座41更多的空间,使得在底座41同侧的安装高度减小,有利于减少占用空间。更进一步的,第二驱动件还包括同步带4224,第二转轴4223转动设置在底座41,第二转轴4223通过同步带4224与第二电机4222传动连接。这样,可以保证两个第二辊轮4221同步转动,避免两个第二辊轮4221转速不一致对待贴标采血管7的转动造成影响。待贴标采血管7由第二辊轮4221带动下进行转动能使标签打印机构43将标签粘贴到待贴标采血管7时,标签粘贴的效果更好,粘贴均匀且位置统一。需要说明的是,待贴标采血管7装载到卡槽4212中时,待贴标采血管7与第一辊轮4213的间隔较小,约为2mm

‑

10mm之间,这样,避免定位板4211转动后第一辊轮4213无法与第二辊轮4221配合将待贴标采血管7夹持固定。

[0064]

可以理解的是,还可以设置与控制模块电性连接的第一监测单元44,以监测卡槽4212中是否装载有待贴标采血管7,当检测到卡槽4212中装载有待贴标采血管7时,控制模块能够驱动第一驱动件转动,使得第一辊轮4213靠近第二定位组件422对待贴标采血管7进行固定。其中,第一监测单元44可以是光线传感器,安装的位置可以在卡槽4212口,待贴标采血管7掉入卡槽4212中完成装载时即可触发第一监测单元44的监测,从而发送信号给控制模块,控制模块接受到信号后再控制第一驱动件转动,使得第一辊轮4213靠近第二定位组件422对待贴标采血管7进行固定。在其他实施方式中,第一监测单元44还可以是以光线传感器的形式安装在输送通道中,待贴标采血管7从输送通道进入到卡槽4212时即可触发光线传感器的感应,只需设置好光线传感器与控制模块的响应时间,确保待贴标采血管7装载到卡槽4212后再控制第一驱动件转动即可。需要说明的是,贴标模块4的初始工作状态即待贴标采血管7装载到卡槽4212之前,定位板4211与第二定位组件422具有一定的间隔,以方便待贴标采血管7进入卡槽4212。

[0065]

可以理解的是,还可以设置与控制模块电性连接的第二监测单元45,待贴标采血管7在被第一辊轮4213及第二辊轮4221夹持状态下,能够通过第二辊轮4221的转动绕自身轴线转动,第二监测单元45则与夹持状态下的待贴标采血管7相对设置,待贴标采血管7上设置有感应区,待贴标采血管7转动时能将感应区与第二监测单元45相对应,以被第二监测单元45监测,第二监测单元45监测到感应区后,发送信号给控制模块,控制模块接受到信号后再控制标签打印机构43将标签粘贴到待贴标采血管7。其中,感应区可以为黑标,第二监测单元45则对应为黑标传感器。当待贴标采血管7被第一辊轮4213及第二辊轮4221夹持后,会随着第一辊轮4213和第二辊轮4221转动,当转动到为黑标的感应区与为黑标传感器的第

二监测单元45配合时,第二监测单元45发送信号给第二控制单元,第二控制单元接受到信号后再控制标签打印机构43进行打标、剥离和输出,而后通过控制第二驱动件旋转第二辊轮4221,使第二辊轮4221带动待贴标采血管7和标签纸431旋转,完成粘贴标签。

[0066]

具体地,标签打印机构43与控制模块电连接,待贴标采血管7落入到定位板4211后,第二辊轮4221顺时针旋转,待贴标采血管7将在第二辊轮4221的摩擦力带动下一起旋转,当第一监测单元4444确定待贴标采血管7上的黑标后,第二辊轮4221暂停旋转,标签打印机构43输出标签纸431的一端伸入待贴标采血管7和第二辊轮4221之间,再次顺时针旋转第二辊轮4221,带动待贴标采血管7等一起旋转,标签纸431在旋转过程中完成粘贴到待贴标采血管7上。途中第二辊轮4221暂停后的恢复旋转,可以通过对标签打印机构43设置的标签纸431输出间隔程序对第二电机4222发生电信号控制,即设定好标签纸431的输出时间以确保标签纸431输送到待贴标采血管7和第二辊轮4221之间,标签打印机构43打印标签时间到达设定值后,会发送电信号给第二电机4222,第二电机4222再控制第二辊轮4221恢复转动。同时,标签打印机构43设定有打标间隔程序,标签粘贴完成后会在设定的时间内发送电信号给控制模块,控制模块接收到电信号后会对第一电机4214进行控制,使第一电机4214反向转动,从而将定位板4211远离第二辊轮4221;对应的,卡槽4212设置为u形槽,在定位板4211返回的过程中,由于惯性,已完成贴标的采血管会从卡槽4212中掉落,此时即可以通过底座41下方设置的收集储存模块5将掉落的已完成贴标的采血管收集。标签打印机构43为现有技术,选配市面上合适的产品即可,打标机非本发明专利主要改进部分,在此不过多赘述。

[0067]

进一步的,参照图3和图9所示,固定支架6还配置有自吸式导轨61和滑动连接于自吸式导轨61上的托盘62,托盘62可沿自吸式导轨61从机架1内抽出;标签打印机构43设于托盘62上,并通过托盘62与底座41配合连接,需要更换打印纸时,只需向外抽拉托盘62即可,设计方便可靠。

[0068]

综上,基于上述各项实施例的构成,采血管智能贴标机的整个工作流程如下:

[0069]

若干待贴标采血管7呈乱序状态堆放在采血管仓21内,并在采血管仓21的倾斜式底部的作用下基于重力向高度较低的一侧即第一侧壁212滚动,此时,顶推组件221在竖直驱动机构222的带动下向下移动至顶推板2211和导正板2212分别隐没于第一通槽213和第二通槽214,采血管仓21内的待贴标采血管7即汇集在顶推板2211上方;而后顶推组件221在竖直驱动机构222的带动下向上移动,带动顶推板2211顶端的待贴标采血管7同步上移,除最下方的待贴标采血管7外,其他多余的待贴标采血管7在顶推组件221上移过程中自行向下滚落或被挡板223阻挡而向下滚落回到u形容置槽2213或采血管仓21中;顶推板2211上移到位后,位于顶推板2211顶端的待贴标采血管7从排出口2121向外排出至托板231,被托板231承接并沿托板231从托板231后端向托板231前端滚动,然后被挡沿2311阻挡停滞于u型结构件的第二端上表面,而后启动步进电机2321驱动曲形连杆2324使得u形结构件2322沿固定连接件2323向上移动,从而带动u型结构件的第二端上表面停滞的待贴标采血管7向上移动,移动至u型结构件的第二端上表面高于挡沿2311时,待贴标采血管7向外滚落即从第一输出口233向外输出,基于重力落在第二接收口311中;随后待贴标采血管7在导向板32和导向板32的滑槽321作用下呈管帽向上、管体向下的姿态卡设在滑槽321内,并沿滑槽321倾斜方向向壳体31的前端滑动至扩大槽322,此时闸门33处于常闭状态,待贴标采血管7被闸

门33隔挡静置;随后开启阀门,扩大槽322随之敞开,待贴标采血管7基于重力从扩大槽322向下掉落至第二输出口312并呈管帽向上、管体向下的姿态落入并装载到卡槽4212中;此时,第一监测单元44触发感应发送信号由控制模块控制第一电机4214转动,在第一电机4214的带动下,定位板4211靠近第二辊轮4221,以使第一辊轮4213与第二辊轮4221将待贴标采血管7夹紧定位;同时,在第二辊轮4221的转动下,待贴标采血管7同步转动,当待贴标采血管7的感应区转动到被第二监测单元45感应时,第二辊轮4221停止转动,同时标签打印机构43输出标签完成打标,标签打印机构43的打标完成后会反馈电信号给控制模块,控制模块控制第一电机4214反向转动,定位板4211远离第二辊轮4221,由于惯性的作用下,已完成贴标的采血管将会从卡槽4212中掉落,即完成一次贴标取管。可以理解的是,在完成对应工序后,各模块会进行复位回到初始状态,以等待二次贴标取管需求。

[0070]

以上所述仅为本发明的可选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是在本发明的方案构思下,利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构变换,或直接/间接运用在其他相关的技术领域均包括在本发明的专利保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1