一种局部快速加热的沥青储存装置的制作方法

1.本实用新型涉及建筑材料储存领域,尤其涉及一种建筑用沥青的局部快速加热储存装置。

背景技术:

2.沥青是石油原油蒸馏后的残渣,黏度高,需要在较高温度下才能熔化,在道路施工中使用广泛。在使用时沥青必须经历从大型炼油工厂大批量运输到大型中转库房或终端用户库房储存,再根据工地需求数量小批量多批次转运到施工工地。

3.目前,沥青储存均采用大型储存罐,在储存罐里面铺设了导热油加热管,用于加热沥青。当需要向终端工地发运沥青时,必须对整罐沥青加热,使其全部熔化。这种情况下,加热时间长,往往需要数天时间,浪费能源。沥青在这种反复高温加热情况下,也容易影响其品质。于是人们发明了分层局部加热方式,根据使用需求量分批次局部快速加热,然后分批次发运已经加热熔化的沥青。其中在大型储存罐里面布设小罐的局部加热方式比较普遍的。向工地发运沥青时,只需要向小罐加热,然后将小罐中的沥青熔化后用泵抽走,大罐里面的沥青通过重力补充进入小罐。实践中这种小罐加热技术很好地解决了局部快速加热的需求,但是这种方法存在重大隐患。加热时沥青在小罐中会膨胀,从而会影响小罐罐体的寿命,如果加热膨胀速度过快,则容易引起小罐爆炸。另一方面,当小罐中的沥青熔化被抽走后,大罐中的沥青会因粘接力对抗重力,而没有及时补充进入小罐,则小罐中会产生负压而使得小罐罐体受损。

4.一般情况下,沥青储存罐设有观察孔和人孔。这些孔为了方便使用,均设计了方便开关的孔盖。但是为了密封和安全,这些孔盖均采用厚钢板制成,导热性很强,会散失储存罐里面沥青热量,不利于储存罐保温,浪费能源。

技术实现要素:

5.针对现有技术中存在的上述不足,本实用新型要解决的问题是提供一种局部快速加热装置,实现大罐储存的沥青保温加热和快速发油出料时,更加安全和高效,保温性能更好,更加节约能源。

6.具体讲,本实用新型公开了一种局部快速加热的沥青储存装置,包含储存大罐、小罐、总进料口、进料通道、第一进料口、第二进料口、第二进料口单向阀门、出料通道、出料口、出料开关、第一加热元件和第二加热元件。所述小罐布设于所述储存大罐内部;所述进料通道是一根侧面密封并且两端开口的管道,从外界穿过所述储存大罐内部后与所述小罐内部贯通;所述总进料口布设于所述进料通道的一端,设置于所述储存大罐的上部,与外界大气贯通;所述进料通道的另一端穿过所述小罐的顶部并与小罐内部贯通;进料通道在与小罐贯通前的腰部位置布设第一进料口,作为沥青从总进料口进入所述储存大罐的进口。所述进料通道紧邻总进料口的位置布设气孔,使得所述储存大罐通过总进料口与外界大气贯通。所述第二进料口设置于所述小罐侧壁上,靠近所述小罐的底部,作为沥青从储存大罐

进入所述小罐的一个进口。所述第二进料口单向阀门布设于所述小罐侧壁的第二进料口上,小罐的内压大于储存大罐内压时,所述第二进料口单向阀门自动关闭,关闭所述第二进料口。当储存大罐的内压大于小罐内压时,所述第二进料口单向阀门自动开启,以便储存大罐里的沥青可以顺利进入小罐。所述出料通道是一根两端开口的管道,一端穿过所述小罐侧壁后与小罐的内部贯通,另一端穿过所述储存大罐,并从储存大罐的侧壁穿出来与外界贯通,作为出料口。所述出料口设置出料开关,用于关闭和打开出料口。所述第一加热元件布设于储存大罐底部;所述第二加热元件布设于小罐底部,散热面积大,用于快速加热所述小罐中的沥青。所述第一加热元件与第二加热元件分别与外部热源联通,相互独立开启。

7.使用时,当沥青从总进料口进入进料通道后,可以通过第一进料口进入所述储存大罐,也可通过进料通道直接进入所述小罐。当需要出料时,打开第二加热元件,小罐沥青快速加热熔化。当小罐处于快速加热状态,小罐的内压大于储存大罐内压时,所述第二进料口单向阀门自动关闭,阻止小罐里面的高温沥青进入储存大罐。当小罐沥青快速加热熔化后,打开出料开关,沥青即可通过重力流出或者外接出料泵抽出到所需分装容器运输离开。当小罐沥青出料后,小罐内压会小于储存大罐的内压,第二进料口单向阀门自动打开,储存大罐沥青会通过第二进料口自动补充进入所述小罐。当储存大罐沥青液位高于第一进料口时,储存大罐的沥青也可通过第一进料口补充进入所述小罐。

8.优选地,所述第一加热元件是低温加热元件,低温加热储存大罐沥青,保证在小罐沥青出料时降低储存大罐沥青的黏度,使其顺利补充进入小罐,也可加热储存大罐最后的残留沥青熔化至出料状态。使用时,当大罐沥青由于温度较低而板结,黏度会较高或不能自动流进小罐时,则打开所述第一加热元件,以低温方式加热储存大罐里面的沥青。当大罐沥青有一定温度,黏度较低,可以顺利流进小罐时,关闭所述第一加热元件,从而节约能源。

9.优选地,储存大罐底部设置温度探头,在储存大罐外面设置温度显示器,显示储存大罐底部沥青温度。沥青出料时,当储存大罐底部温度低于设定值时,开启所述第一加热元件。

10.优选地,所述局部快速加热的沥青储存装置还包含观察孔;所述观察孔布设于所述储存大罐顶部,用于观察储存大罐内部情况。所述观察孔布设观察孔盖,可以密实盖住观察孔,防止储存大罐热量散失。

11.优选地,所述总进料口包含进料孔盖、泄气孔和进料口,所述进料孔盖可以密封盖住所述进料通道;所述泄气孔布设在进料孔盖上,使得储存大罐和小罐均与外界大气贯通,当小罐快速加热时用于泄气;所述进料口布设在进料孔盖上,与所述进料通道贯通,用于连接外来沥青的输入管道;进料口上布设开关阀门,可以打开和关闭所述进料口。在进料时,所述进料口外接进料管道,并且打开开关阀门;不进料时关闭所述进料口,以减少罐内沥青热量损失。使用中当小罐快速加热时,进料孔盖可盖住总进料口,适当增加小罐内部气压,缩短加热时间,节约能源。优选地,所述泄气孔是呼吸阀门,当小罐快速加热时,可以进一步增加加热气压,节约能源。

12.一种局部快速加热的沥青储存装置,包含人孔和观察孔;所述人孔布设于储存装置外壁上,用于检修维护储存装置内部设施;所述观察孔布设于储存装置顶部外壁,用于观察储存装置内部沥青液位等情况。在沥青储存装置的外壁四周布设有保温材料,以便最大范围减少储存沥青的热量损失。所述人孔和观察孔分别包含人孔盖和观察孔盖。为了降低

所述局部快速加热的沥青储存装置所储存沥青热量损失,所述人孔盖布设有人孔盖保温装置,所述观察孔盖上布设有观察孔盖保温装置。优选地,所述人孔盖保温装置是一个保温罩子,其形状与所述人孔盖和储存罐外壁形状匹配,可以密实牢固地盖在所述人孔盖,并与储存装置外壁可拆卸地连接;所述观察孔盖保温装置是一个保温罩子,其形状与所述观察孔盖和储存装置顶部外壁形状匹配,可以密实牢固地盖在所述观察孔盖,并与储存装置顶部外壁可拆卸地连接。优选地,所述人孔盖保温装置和观察孔盖保温装置均由双层耐高温防潮耐老化的pvc保温板制成,中间填充岩棉。

13.本实用新型有益效果是通过小罐实现局部快速加热,操作安全,出油快速,节约能源;储存罐外壁上的人孔盖和观察孔盖保温装置,进一步减少了储存的沥青热量损失,缩短了出油前沥青加热时间。

附图说明

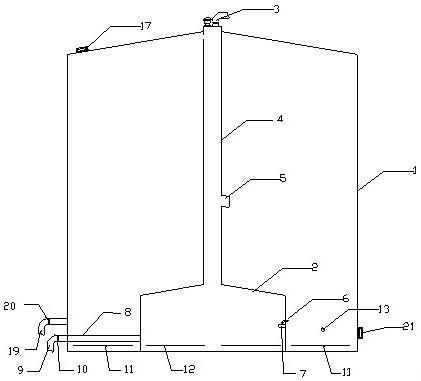

14.图1是本实用新型局部快速加热的沥青储存装置示意图

15.图2是总进料口局部放大示意图

16.图3是观察孔盖局部放大示意图

17.图4是人孔盖局部放大示意图

18.附图标记说明:1,储存大罐;2,小罐;3,总进料口;4,进料通道;5,第一进料口;6,第二进料口;7,第二进料口单向阀门; 8,出料通道;9,出料口;10,出料开关;11,第一加热元件;12,第二加热元件;13,温度探头;14,进料孔盖;15,进料口;16,呼吸阀门;17,观察孔;18、观察孔盖; 19,储存大罐出料口;20,储存大罐出料口阀门;21,人孔;22,人孔盖;23,人孔盖保温罩子;24,观察孔盖保温罩子。

具体实施方式

19.下面将结合本实用新型的优选实施例对本实用新型的技术方案进一步做清楚、完整地描述。

20.参见附图1

‑

4,一种局部快速加热的沥青储存装置,包含储存大罐1、小罐2、总进料口3、进料通道4、第一进料口5、第二进料口6、第二进料口单向阀门7、出料通道8、出料口9、出料开关10、第一加热元件11、第二加热元件12、温度探头13、进料孔盖14、进料口15、呼吸阀门16、观察孔17、观察孔盖18、储存大罐出料口19、储存大罐出料口阀门20、人孔21、人孔盖22、人孔盖保温罩子23和观察孔盖保温罩子24。

21.所述储存大罐1周围是圆柱形,外部四周布设有保温材料,最大范围减少储存沥青的热量损失。其顶部是圆锥拱形,以方便排放雨水。所述小罐2四周是圆柱形,顶部圆锥拱形,促进沥青流动,减少沥青沉积。所述小罐2布设于所述储存大罐1内部的底部;所述进料通道4是一根侧面密封并且两端开口的管道;所述总进料口3布设于所述进料通道4的一端,位于所述储存大罐1的圆锥拱形顶部,使得进料通道4与外界大气贯通。所述进料通道4紧邻总进料口3的位置布设气孔,使得所述储存大罐通过总进料口3与外界大气贯通。所述进料通道4的另一端与小罐2的圆锥拱形顶部贯通。所述进料通道4在与小罐2贯通前的腰部侧壁开口,布设第一进料口5。所述第二进料口6设置于所述小罐2侧壁上,靠近小罐2的底部。所述第二进料口单向阀门7布设于所述小罐2侧壁的第二进料口6上,处于常闭状态,关闭所述

第二进料口6。当储存大罐1的内压大于小罐2内压时,所述第二进料口单向阀门7自动开启。当小罐2的内压大于储存大罐1内压时,所述第二进料口单向阀门7自动关闭。所述出料通道8一端穿过小罐2的侧壁并与所述小罐2内腔贯通,另一端穿过所述储存大罐1,并从储存大罐1的侧壁穿出来,作为出料口9。在所述出料通道8穿出储存大罐1的部分设置出料开关10。小罐2加热时关闭所述出料开关10,小罐2出料时打开出料开关10。所述第一加热元件11是内装导热油并与外部热源贯通的加热管,布设于储存大罐1的底部,呈蛇形布局;所述第二加热元件12包含内装导热油的主加热管和内装导热油的分支散热片,并与外部热源贯通,布设于所述小罐2底部,分支散热片围绕主加热管呈翅状密集布局,用于快速加热所述小罐2中的沥青。第一加热元件11与外部热源联通的管道上设有导热油开关,专门用于开启和关闭所述第一加热元件11;第二加热元件12与外部热源联通的管道上设有导热油开关,专门用于开启和关闭所述第二加热元件12。所述第一加热元件11与第二加热元件12相互独立开启。所述储存大罐1底部设置温度探头13,在储存大罐1外面设置温度显示器,显示温度探头13检测到的储存大罐1里面的沥青温度。

22.在储存大罐的侧壁靠近其底部布设储存大罐出料口19,使得储存大罐1中处于熔化状态的沥青可以通过重力流出所述储存大罐1。在储存大罐出料口19上布设储存大罐出料口阀门20。

23.观察孔17布设于所述储存大罐1顶部,用于观察罐内沥青情况。所述观察孔17上布设观察孔盖18,用于密封盖住所述观察孔17。

24.所述总进料口3包含进料孔盖14、进料口15和呼吸阀门16。所述进料孔盖14可以密封盖住所述进料通道4;所述进料口15布设在进料孔盖14上,与所述进料通道4贯通,用于连接外来沥青的输入管道。进料口15上布设开关阀门,可以打开和关闭所述进料口15。在进料时,所述进料口15外接进料管道并且打开开关阀门;不进料时关闭所述进料口15,以减少罐内沥青热量损失。所述呼吸阀门16设置在进料孔盖14上,使小罐2和储存大罐1内部与外界大气贯通;当小罐2快速加热时使得小罐2保持一定气压并用于泄气。

25.所述人孔21布设于储存大罐的外壁上用于检修使用;人孔21上设置人孔盖22, 用于密封盖住所述人孔21。

26.为了减少所述局部快速加热的沥青储存装置所储存沥青热量损失,所述人孔盖22布设有人孔盖保温罩子23,所诉观察孔盖18上布设有观察孔盖保温罩子24。所述人孔盖保温罩子23和观察孔盖保温罩子24均是由双层耐高温防潮耐老化的pvc保温板制成,中间填充岩棉。所述人孔盖保温罩子23的形状与所述人孔盖22和储存大罐1的外壁的形状匹配,盖在所述人孔盖22上并将其密封;所述观察孔盖保温罩子24的形状与所述观察孔盖18和储存大罐1顶部外壁的形状匹配,盖在所述观察孔18上并将其密封。所述人孔盖保温罩子23和观察孔盖保温罩子24上均有螺孔,在储存大罐1外壁上对应的位置有带螺纹的螺孔。使用时,用螺钉将所述保温罩子23与储存大罐1的外壁可拆卸地连接,并密封所述人孔盖22,以减少其散热;用螺钉将观察孔盖保温罩子24与储存大罐1的顶部外壁可拆卸地连接,并密封所述观察孔盖18,以减少其散热。

27.使用所述局部快速加热的沥青储存装置时,打开进料口15的阀门开关,将其连接外来沥青管道,沥青即可从总进料口3泵入进料通道4。然后所述沥青通过第一进料口5进入所述储存大罐1,同时通过进料通道4进入所述小罐2。当需要出料时,打开第二加热元件12,

小罐2沥青快速加热熔化。同时检查储存大罐1温度显示器显示的温度。如果储存大罐1的温度低于设定值,则开启第一加热元件11,低温加热储存大罐1沥青,保证在小罐2沥青出料时降低储存大罐1沥青的黏度,使其顺利补充进入所述小罐2。当储存大罐1沥青温度高于设定值,黏度较低时,关闭所述第一加热元件11,从而节约能源。

28.当小罐2处于快速加热状态,其内压大于储存大罐1内压时,所述第二进料口单向阀门7自动关闭,阻止小罐2里面的高温沥青进入储存大罐1。当小罐2里面沥青熔化后,打开出料开关10,小罐2里面沥青即可通过重力流出或者外接出料泵流出到所需分装容器后运输离开。当小罐2沥青流出后,小罐2内压会小于储存大罐1的内压,所述第二进料口单向阀门7自动打开,储存大罐1里面的沥青会通过第二进料口6自动补充进入所述小罐2。当储存大罐1沥青液位高于第一进料口5时,储存大罐1的沥青也可通过第一进料口5补充进入所述小罐。使用中当小罐快速加热时,进料孔盖14可以盖住所述小罐2,适当增加加热气压,缩短加热时间,节约能源。加热和出料过程中,呼吸阀门16确保小罐2和储存大罐1内部与外界大气贯通,起到泄气作用。

29.使用中需要出料时,当储存大罐1里的沥青温度较高,可以直接出料时,则打开储存大罐出料口阀门20,储存大罐1里的沥青可以通过重力直接从大罐出料口19流出。

30.使用中当储存大罐1里面残余沥青无法补充进入小罐2时,开启第一加热元件11加热储存大罐1里面的沥青,然后打开储存大罐出料口阀门20,储存大罐1里的熔化沥青通过重力从大罐出料口19流出或通过泵从大罐出料口19抽出。

31.应该特殊说明一下,以上所述仅为本实用新型一个具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此。任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露范围内,根据本实用新型的技术方案加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1