一种物料运送系统的制作方法

1.本实用新型涉及物流运输技术领域,尤其涉及一种物料运送系统。

背景技术:

2.在传统物流运输行业,例如水泥、化肥以及面粉等物料的运输,通常是先将物料采用密封袋进行封装,每个密封袋装满物料后的重量大约为20kg

‑

25kg。当需要对物料进行装车运输时,通常利用传输带将装有物料的密封袋传输至运输货车附近,然后人工将密封袋从传输带转移至运输货车上。采用这种方式通常存在以下问题:

3.(1)由于各种密封袋的规格尺寸不同,传输带为了适应各种密封袋的传输,传输带的宽度通常较宽,在传输过程中,尺寸较小的密封袋容易发生偏移,导致操作人员需要伸长胳膊从传输带上取料,比较费力;

4.(2)操作人员的工作量较大,但是装卸供需人员年龄普遍偏大,导致劳动力短缺,工作效率低,人工成本高;

5.(3)操作人员从传输带上取料后直接扔在运输货车上,导致扬尘较多,会对环境造成粉尘污染,且操作人员的工作环境恶劣,严重影响操作人员的身体健康。

技术实现要素:

6.基于以上所述,本实用新型的目的在于提供一种物料运送系统,自动化程度较高,降低人工成本,减少环境污染,还可以防止物料在传输过程中发生偏移。

7.为达上述目的,本实用新型采用以下技术方案:

8.一种物料运送系统,包括:

9.第一传输机构,包括支撑架、限位件以及多个间隔且转动设置于所述支撑架上的传输辊,沿所述传输辊传输方向的两侧均设置有所述限位件,两个所述限位件之间的间距可调,待运输物料能承载于所述传输辊上;

10.车辆标识机构,被配置为识别运输车辆的外形,以获取所述运输车辆的三维点云图;

11.转移机构,被配置为抓取所述第一传输机构上的所述待运输物料并根据所述三维点云图将抓取的所述待运输物料转移至所述运输车辆上。

12.作为一种物料运送系统的优选方案,所述第一传输机构还包括调节组件,所述调节组件包括:

13.调节板,所述调节板的一端设置有沿所述传输辊的轴线方向延伸的条形槽,所述调节板的另一端与其中一个所述限位件相连接;

14.调节件,能够依次穿设于所述条形槽和所述支撑架上,且所述调节件能沿所述条形槽的槽壁移动。

15.作为一种物料运送系统的优选方案,每个所述限位件的外侧均对应设置有多个所述调节组件,每侧的多个所述调节组件均沿对应的所述限位件的长度方向间隔设置。

16.作为一种物料运送系统的优选方案,所述转移机构包括:

17.机械手;

18.夹持部,所述夹持部设置于所述机械手的端部,所述机械手能够驱动所述夹持部移动以抓取所述第一传输机构上的所述待运输物料并将其转移至所述运输车辆上。

19.作为一种物料运送系统的优选方案,所述夹持部包括:

20.转移支架,与所述机械手的端部相连接;

21.两个夹持驱动件,均设置于所述转移支架上;

22.两个夹持组件,两个所述夹持组件相对且均转动设置于所述转移支架上,每个所述夹持组件均对应一个所述夹持驱动件,所述夹持驱动件能驱动对应的所述夹持组件相对所述转移支架转动。

23.作为一种物料运送系统的优选方案,每个所述夹持组件均包括:

24.第一转动件,所述第一转动件的一端与对应的所述夹持驱动件的输出端铰接;

25.传动轴和第二转动件,所述传动轴转动设置于所述转移支架上,且所述传动轴依次穿设于所述第一转动件的另一端和所述第二转动件的一端;

26.支撑件,与所述第二转动件的另一端相连接;

27.夹爪,设置于所述支撑件上,能够用于夹持待运输物料。

28.作为一种物料运送系统的优选方案,所述夹持部上还设置有检测相机,所述检测相机能够获取所述第一传输机构上的待运输物料的图像信息。

29.作为一种物料运送系统的优选方案,所述车辆标识机构包括:

30.承载架,位于上料区域,所述上料区域位于所述第一传输机构的一侧;

31.激光雷达,设置于所述承载架上,所述激光雷达能够对位于所述上料区域的所述运输车辆进行扫描。

32.作为一种物料运送系统的优选方案,所述激光雷达的数量为多个,多个所述激光雷达沿所述承载架的周向间隔设置。

33.作为一种物料运送系统的优选方案,所述物料运送系统还包括第二传输机构,所述第二传输机构被配置为承载所述转移机构并驱动所述转移机构沿所述第一传输机构的传输方向运动。

34.本实用新型的有益效果为:

35.本实用新型提供一种物料运送系统,通过设置车辆标识机构,能够获取运输车辆的外形,以对运输车辆的容置空间进行定位,从而使转移机构能够准确地将待运输物料转移至运输车辆的容置空间内;通过设置第一传输机构,能够将待运输物料传输至方便转移机构上料的位置,减少转移机构的运动行程,提高上料效率。通过第一传输机构、车辆标识机构和转移机构之间的相互配合,提高了物料运送系统的自动化程度,降低了操作人员的工作量,减少人工成本;此外,转移机构能够根据运输车辆的三维点云图将待运输物料放置于运输车辆的容置空间内,可以实现轻拿轻放待运输物料的效果,减少扬尘,降低环境污染;两个限位件之间的间距能够根据待运输物料的规格尺寸进行调节,以实现对待运输物料两侧的限位作用,防止在传输的过程中待运输物料的位置发生偏移。

附图说明

36.为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对本实用新型实施例描述中所需要使用的附图作简单的介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据本实用新型实施例的内容和这些附图获得其他的附图。

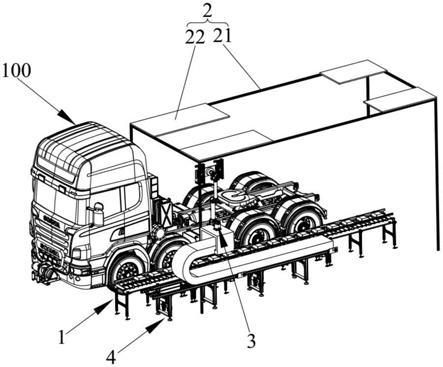

37.图1是本实用新型实施例提供的物料运送系统和运输车辆的结构示意图;

38.图2是本实用新型实施例提供的物料运送系统的结构示意图;

39.图3是本实用新型实施例提供的物料运送系统的第一传输机构的结构示意图;

40.图4是图3在a处的局部放大图;

41.图5是本实用新型实施例提供的物料运送系统的转移机构的结构示意图;

42.图6是本实用新型实施例提供的物料运送系统的夹持部的结构示意图;

43.图7是本实用新型实施例提供的物料运送系统的第二传输机构的结构示意图。

44.图中:

45.100

‑

运输车辆;

[0046]1‑

第一传输机构;11

‑

支撑架;12

‑

传输辊;13

‑

限位件;14

‑

调节组件;141

‑

调节板;1411

‑

条形槽;142

‑

调节件;

[0047]2‑

车辆标识机构;21

‑

承载架;22

‑

激光雷达;

[0048]3‑

转移机构;31

‑

机械手;32

‑

夹持部;321

‑

转移支架;322

‑

夹持驱动件;323

‑

夹持组件;3231

‑

第一转动件;3232

‑

传动轴;3233

‑

支撑件;3234

‑

夹爪;3235

‑

第二转动件;33

‑

中间连接板;

[0049]4‑

第二传输机构。

具体实施方式

[0050]

下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本实用新型,而非对本实用新型的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本实用新型相关的部分而非全部结构。

[0051]

在本实用新型的描述中,除非另有明确的规定和限定,术语“相连”、“连接”、“固定”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0052]

在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

[0053]

在本实施例的描述中,术语“上”、“下”、“左”、“右”等方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述和简化操作,而不是指示或暗示所指的装置或

元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅仅用于在描述上加以区分,并没有特殊的含义。

[0054]

图1是本实用新型实施例提供的物料运送系统和运输车辆的结构示意图;

[0055]

图2是本实用新型实施例提供的物料运送系统的结构示意图。如图1

‑

图2所示,本实施例提供一种物料运送系统,该物料运送系统包括第一传输机构1、车辆标识机构2和转移机构3,其中,第一传输机构1用于传输待运输物料,车辆标识机构2被配置为识别运输车辆100的外形,以获取运输车辆100的三维点云图;转移机构3被配置为抓取第一传输机构1上的待运输物料并根据三维点云图将抓取的待运输物料转移至运输车辆100上。

[0056]

需要说明的是,如图1所示,在本实施例中,运输车辆100为运输货车,运输车辆100的容置空间是指运输货车的货厢。待运输物料主要是指面粉、水泥及化肥等会产生灰尘的物料。

[0057]

可选地,该物料运送系统还包括协同平台和仓库管理系统(warehouse management system,wms系统),车辆标识机构2和wms系统均与协同平台通讯连接,第一传输机构1和转移机构3均与wms系统通讯连接。其中,wms系统是对物料存放空间进行管理的软件,其功能主要有两个方面,一方面为通过在系统中设定一定的仓库仓位结构对物料具体空间位置的定位,另一方面为通过在系统中设定一些策略对物料入库、出库及库内等作业流程进行指导,能有效控制并跟踪仓库业务的物流和成本管理全过程,有利于仓库资源使用。其中,协同平台和wms系统均为现有技术,本实施例对此不作详细叙述。

[0058]

具体而言,当司机驾驶运输车辆100进入上料区域后,司机使用用户终端设备扫描指定位置的二维码,并在上面填写所需的待运输物料的信息、运输车辆100的车牌号、司机信息及运输日期等相关内容,点击下单后,用户终端app会将相关信息传输至协同平台上,协同平台下发物料运输信息给wms系统,wms系统根据司机所需的待运输物料的信息获取其在存放空间的位置、密封袋的形状、大小和尺寸,并将这些信息传输至协同平台,同时wms系统控制第一传输机构1将待运输物料传输至上料区域;同时,协同平台会控制车辆标识机构2工作,以对运输车辆100的形状尺寸信息、车厢的形状进行扫描,以形成运输车辆100的三维点云图并将该三维点云图数据储存在协同平台上;协同平台根据待运输物料的存放信息及运输车辆100的三维点云图数据来完成码垛路径的规划,生成需要码垛的密封袋的坐标,并控制转移机构3按照上述码垛路径将第一传输机构1上的待运输物料转移至运输车辆100上;当所需数量的待运输物料全部转移至运输车辆100上以后,协同平台将完成信息下发至用户终端app上,司机可以对运输车辆100上的待运输物料进行检查,检查完毕后,点击用户终端app上的完成指令即可。实现了该物料运送系统的全自动化操作,运送效率较高,节省人工,可以解决招工难成本高的技术问题。

[0059]

可选地,用户终端包括但不限于智能手机、手提电脑及智能手表。

[0060]

可以理解的是,转移机构3是根据协同平台规划的码垛路径将第一传输机构1上的待运输物料转移至运输车辆100上的,因此,转移机构3可以实现待运输物料的轻拿轻放,从而减少扬尘,减少环境污染。

[0061]

进一步地,车辆标识机构2包括承载架21和激光雷达22,承载架21位于上料区域,激光雷达22设置于承载架21上,激光雷达22能够对位于上料区域的运输车辆100的外形进行扫描,承载架21起到了承载激光雷达22的作用。可选地,激光雷达22的数量为多个,多个

激光雷达22沿承载架21的周向间隔设置。多个激光雷达22同时对运输车辆100进行扫描,可以使扫描结果更加准确,定位效果更好。在本实施例中,激光雷达22的数量为四个,四个激光雷达22分别设置于承载架21的四角位置处。其中,利用激光雷达22对运输车辆100或者其他结构进行扫描以获取三维点云图为现有技术,本实施例对激光雷达22的具体结构及工作原理不作详细叙述。

[0062]

图3是本实用新型实施例提供的物料运送系统的第一传输机构的结构示意图;图4是图3在a处的局部放大图。下面结合图3和图4详细介绍第一传输机构1的具体结构,如图3和图4所示,第一传输机构1包括支撑架11、限位件13以及多个间隔且转动设置于支撑架11上的传输辊12,沿传输辊12传输方向的两侧均设置有限位件13,两个限位件13之间的间距可调,待运输物料承载于传输辊12上。采用这种设置,两个限位件13之间的间距能够根据待运输物料的规格尺寸进行调节,以实现对待运输物料两侧的限位作用,防止在传输的过程中待运输物料的位置发生偏移,以实现第一传输机构1对待运输物料的精确传输。

[0063]

进一步地,第一传输机构1还包括传输驱动件和传动组件,传输驱动件的输出端与其中一个传输辊12相连接,多个传输辊12通过传动组件实现同步转动。其中,传输驱动件为传输电机,传动组件为多个传输链条。利用一个传输电机同时实现多个传输辊12的同步转动,可以减少驱动件的数量,降低制造成本。

[0064]

进一步地,第一传输机构1还包括调节组件14,调节组件14用于调节两个限位件13之间的间距。具体而言,调节组件14包括调节板141和调节件142,调节板141的一端设置有沿传输辊12的轴线方向延伸的条形槽1411,调节件142能够依次穿设于条形槽1411和支撑架11上,且调节件142能沿条形槽1411的槽壁移动,调节板141的另一端与其中一个限位件13相连接。在本实施例中,调节件142为调节螺栓,在支撑架11上设置有第一螺纹孔,调节螺栓能够穿过条形槽1411并旋拧于第一螺纹孔内。当需要调节限位件13在支撑架11上的位置时,可以将先将调节螺栓拧松,并使调节螺栓沿条形槽1411的槽壁移动至适当位置,再将调节螺栓拧紧于第一螺纹孔内,从而实现对两个限位件13之间的间距的调节。为了使待运输物料位于第一传输机构1的中间位置,在本实施例中,每个限位件13的外侧均设置有调节组件14,每侧的调节组件14能够调节对应的限位件13相对支撑架11的位置,两个限位件13同时调节,可以保证待运输物料在第一传输机构1上始终处于中间位置,避免待运输物料的尺寸较大在传输的过程中与支撑架11的内壁发生摩擦,保证传输的顺畅性。

[0065]

可选地,如图3所示,每个限位件13均对应多个调节组件14,每侧的多个调节组件14均沿对应的限位件13的长度方向间隔设置。由于限位件13的长度较长,如果仅在每侧设置一个调节组件14,则限位件13容易在待运输物料的碰撞下发生倾斜,不能起到对待运输物料进行限位的作用。

[0066]

图5是本实用新型实施例提供的物料运送系统的转移机构的结构示意图;

[0067]

图6是本实用新型实施例提供的物料运送系统的夹持部的结构示意图。下面结合图5和图6详细介绍转移机构3的具体结构及工作原理,如图5所示,转移机构3包括机械手31和夹持部32,夹持部32设置于机械手31的端部,机械手31能够驱动夹持部32按照上述码垛路径抓取待运输物料并将其转移至运输车辆100上。可选地,在本实施例中,机械手31为六轴机械手,行动自由度高,活动的灵活性较高。六轴机械手为现有技术,本实施例对六轴机械手的具体结构不作详细叙述。

[0068]

如图6所示,夹持部32包括转移支架321、两个夹持驱动件322和两个相对且转动设置于转移支架321上的夹持组件323,转移支架321设置于机械手31的端部,两个夹持驱动件322均设置于转移支架321上,每个夹持驱动件322均对应一个夹持组件323,夹持驱动件322的输出端与对应的夹持组件323相连接,以驱动夹持组件323相对转移支架321转动,从而使两个夹持组件323相互靠近或者远离。

[0069]

具体而言,每个夹持组件323均包括第一转动件3231、传动轴3232、第二转动件3235、支撑件3233和夹爪3234,第一转动件3231的一端与对应的夹持驱动件322的输出端相铰接,传动轴3232依次穿设于第一转动件3231的另一端、转移支架321和第二转动件3235的一端,且传动轴3232转动设置于转移支架321上,转动轴3232与第一转动件3231及第二转动件3235均固定,第二转动件3235的另一端与支撑件3233相连接,夹爪3234设置于支撑件3233上。在本实施例中,夹持驱动件322为夹持驱动气缸。当夹持驱动件322的输出端伸出时,能够驱动第一转动件3231的一端向转移支架321的外侧移动,第一转动件3231的另一端带动传动轴3232相对转移支架321转动,从而待第二转动件3235的另一端向转移支架321的内侧转动,进而实现了对应的夹爪3234向靠近另一侧的夹持组件323的夹爪3234的方向运动。在相对的两个夹持组件323的配合作用下,相对的夹爪3234相互靠近或者远离,从而实现对待运输物料的夹持和放松。

[0070]

可选地,每个夹持组件323的夹爪3234的数量均为多个,多个夹爪3234沿对应的支撑件3233的长度方向间隔设置,以提高该转移机构3对待运输物料的夹持效果,防止待运输物料在转移的过程中坠落。

[0071]

如图6所示,每个夹爪3234均包括呈钝角设置且相连接的两个夹杆,其中一个夹杆设置于支撑件3233上。当夹持待运输物料时,通过夹爪3234的转动,位于下方的夹杆能够抵接于待运输物料的下表面,起到承托待运输物料的作用,从而实现对待运输物料更稳定的夹持。

[0072]

可选地,如图6所示,在本实施例中,转移机构3还包括中间连接板33,夹持部32的数量为两个,两个夹持部32对称设置于中间连接板33的两端,中间连接板33固定设置于机械手31的端部。采用这种方式,可以在保证对待运输物料稳定夹持的前提下,减小转移机构3的体积,降低制造成本。

[0073]

图7是本实用新型实施例提供的物料运送系统的第二传输机构的结构示意图。如图1、图2和图7所示,该物料运送系统还包括第二传输机构4,第二传输机构4被配置为承载转移机构3并驱动转移机构3沿第一传输机构1的传输方向运动。具体地,第一传输机构1和第二传输机构4平行且间隔设置,两者的传输方向相同。第二传输机构4与协同平台通讯连接,协同平台能够根据码垛路径控制第二传输机构4工作,以使转移机构3按照上述码垛路径转移待运输物料。通过设置第二传输机构4,第二传输机构4可以驱动转移机构3沿第一传输机构1的传输方向运动,可以节省机械手31的运动行程,提高作业效率。其中,第二传输机构4可以是皮带传输装置或者其他能够实现转移机构3沿第一传输机构1的传输方向运动的传输装置,本实施例对第二传输机构4的具体结构不作详细叙述。

[0074]

在实际操作过程中,同一时间可能存在多个运输车辆100需要装载待运输物料,为了提高作业效率,转移机构3的数量可以为多个,每个运输车辆100对应至少一个转移机构3。多个转移机构3沿第二传输机构4的传输方向间隔承载于第二传输机构4上。每个转移机

构3抓取第一传输机构1上的待传输物料并将其转移至对应的运输车辆100上,分工明确,转移效率较高。可选地,第一传输机构1远离第二传输机构4的一侧和第二传输机构4远离第一传输机构1的一侧均设置有上料位,运输车辆100能够在任一上料位处进行上料,进一步田工转移效率。

[0075]

可选地,转移机构3与第二传输机构4在高度方向上的距离可调。采用这种设置,可以防止在对远离第二传输机构4一侧的上料位的运输车辆100进行上料时,当机械手31驱动夹持部32转动时,夹持部32与第一传输机构1发生干涉。具体而言,在转移机构3与第二传输机构4之间设置有增高立柱,增高立柱滑动设置于第二传输机构4上,能沿第二传输机构4的高度方向滑动,转移机构3设置于增高立柱上。

[0076]

但是,实际上,每个运输车辆100需要装载的待运输物料的规格可能不同,为了防止转移机构3抓错待运输物料,在本实施例中,夹持部32上还设置有检测相机,检测相机能够获取第一传输机构1上的待运输物料的图像信息。当机械手31驱动夹持部32移动至第一传输机构1上某一待运输物料的上方时,检测相机首先获取该待运输物料的图像信息,以判断该待运输物料是否是对应的夹持部32应该抓取的待运输物料,如果是,机械手31驱动夹持部32运动以抓取该待运输物料并将其转移至对应的运输车辆100上;如果不是,那么机械手31驱动夹持部32运动至下一个待运输物料的上方并利用检测相机对其进行判断。采用这种方式,可以避免转移机构3抓错待运输物料,保证抓取精度,提高用户体验感。

[0077]

可选地,在本实施例中,检测相机为3d相机。3d相机可以获取待运输物料的立体图像,检测效果更精确。

[0078]

本实施例提供的物料运送系统,当司机驾驶运输车辆100进入上料区域后,只需要拿出手机扫描上料区域内的二维码,并在上面填写所需的待运输物料的信息、运输车辆100的车牌号、司机信息及运输日期等相关内容,点击下单后,该物料运送系统即开始工作,在车辆标识机构2、第一传输机构1、第二传输机构4及转移机构3的共同配合下,完成物料的自动化装载,不需要人工操作,实现物料装载的全自动化操作,还能避免上料区域附近的灰尘影响操作人员的身体健康;待物料装载完成之后,手机会提醒司机来检查物料,检查无误后,在手机上点击完成,司机即可驾驶运输车100驶出上料区域,并将物料运送至指定地方。

[0079]

注意,上述仅为本实用新型的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解,本实用新型不限于这里所述的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本实用新型的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本实用新型进行了较为详细的说明,但是本实用新型不仅仅限于以上实施例,在不脱离本实用新型构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本实用新型的范围由所附的权利要求范围决定。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1