编织机用经丝张力调节机构的制作方法

1.本实用新型属于丝网编织技术领域,具体涉及一种编织机用经丝张力调节机构。

背景技术:

2.编织机可分为尼龙编织机、丝网编织机、草绳编织机、松紧带编织机等。以金属丝网编织机为例,其包括机身、经丝上料机构、多个供经丝导向的导向辊、变交机构、投剑引纬机构、打纬机构及收卷机构。因为变交机构两组平行设置的综页,若干个经丝缠绕在上料机构中的送经辊上,通过多个导向辊并分别对应穿过各综页,并最终缠绕在收卷机构的收卷轴上。两组综页在竖直方向上交替往复移动,分别带动对应的经丝,以在两组综页对应的经丝之间形成可供纬丝穿入的开口。

3.现有技术中,为了保证丝网的编织效果,通常需要控制经丝的张紧力,而对经丝的张紧度控制,需在两组综页交替往复运动时,二者之间无落差,即高度平齐时(可以理解为综页处于中间位置),此时,各经丝在其长度方向无任何拉伸作用。但是当综页向上或向下移动至极限位置后,经丝会被拉伸变形,虽然该变形处于经丝的弹性极限以内,但是会导致最终的丝网出现波浪式交变印痕,进而使网面平整度和美观度受到影响,产品质量差,实用性差。

技术实现要素:

4.本实用新型实施例提供一种编织机用经丝张力调节机构,旨在能够解决现有的编织机因经丝在被综页拉动后变形而导致的产品质量差的问题。

5.为实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是:提供一种编织机用经丝张力调节机构,包括:

6.摆臂,一端用于与编织机机身铰接,另一端向外延伸;

7.补偿辊,转动设置在所述摆臂上,且位于所述摆臂的两个端部之间;所述补偿辊还用于设置在编织机的导向辊及送经辊之间,且与导向辊的轴线平行设置;

8.传动结构,一端与所述摆臂伸出端铰接,用于带动所述摆臂往复摆动;在各综页由极限位置移动至中间位置的过程中,所述摆臂带动所述补偿辊向着靠近各经丝方向移动,抵接并向一侧顶推经丝;或者在中间位置移动至极限位置过程中,所述摆臂带动所述补偿辊沿着靠近各经丝的反向移动,并脱离与各经丝的抵接,以使经丝的张紧力保持恒定;以及

9.驱动器,用于固设在编织机机身上,动力输出端与所述传动结构的另一端动力连接。

10.在一种可能的实现方式中,所述传动结构包括:

11.偏心轮,具有输入轴端及输出轴端;所述输入轴端用于转动设置在编织机机身上,且与所述驱动器的动力输出端同轴连接;所述输出轴端与所述输入轴端平行且间隔设置;以及

12.连杆,具有连杆第一端及与所述连杆第一端相对的连杆第二端,所述连杆第一端

与所述摆臂的伸出端铰接,所述连杆第二端与所述输出轴端铰接。

13.一些实施例中/示例性的/举例说明,所述连杆为可调节式拉杆。

14.在一种可能的实现方式中,所述摆臂包括:

15.摆动部,设有两个,两个所述摆动部用于沿着编织机的宽度方向间隔设置;每个所述摆动部具有摆动部第一端和摆动部第二端,所述摆动部第一端用于与编织机机身铰接;以及

16.连接部,位于两个所述摆动部之间,且两端分别与两个所述摆动部第二端固定连接,所述连接部供所述连杆第一端铰接;

17.其中,所述补偿辊设置在两个所述摆动部之间,且两端分别与两个所述摆动部转动连接。

18.一些实施例中/示例性的/举例说明,所述摆动部第一端位于所述摆动部第二端上方。

19.在一种可能的实现方式中,所述驱动器为伺服电机。

20.本实现方式/申请实施例中,通过设置的传动结构,在驱动器的驱动下带动摆臂摆动,使补偿辊向着靠近各经丝方向移动,抵接并向一侧顶推经丝,还能够使补偿辊沿着靠近各经丝的反向移动,并脱离与各经丝的抵接,以对经丝的张力变化进行调节,能够保证经丝在传递过程中的张紧度保持一致,进而保证最终丝网网面的平整度和美观,结构简单,实用性强。

附图说明

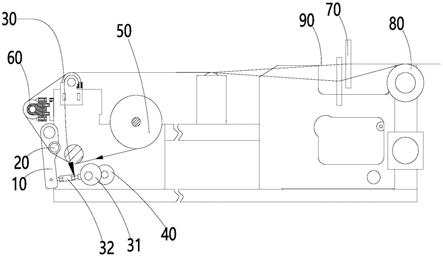

21.图1为本实用新型实施例提供的编织机用经丝张力调节机构的结构示意图 (包括编织机结构);

22.图2为本实用新型实施例提供的编织机用经丝张力调节机构的摆臂结构示意图;

23.附图标记说明:

24.10、摆臂;11、摆动部;12、连接部;

25.20、补偿辊;

26.30、传动结构;31、偏心轮;32、连杆;

27.40、驱动器;

28.50、送经辊;60、导向辊;70、综页;80、卷曲辊;90、经丝。

具体实施方式

29.为了使本实用新型所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

30.请一并参阅图1及图2,现对本实用新型提供的编织机用经丝张力调节机构进行说明。所述编织机用经丝张力调节机构,包括摆臂10、补偿辊20、传动结构30以及驱动器40。其中,摆臂10的一端用于与编织机机身铰接,另一端向外延伸。补偿辊20转动设置在摆臂10上,且位于摆臂10的两个端部之间;补偿辊20还用于设置在编织机的导向辊60及送经辊50之间,且与导向辊60 的轴线平行设置。传动结构30的一端与摆臂10伸出端铰接,用于带动

摆臂10 往复摆动。在各综页70由极限位置移动至中间位置的过程中,摆臂10带动补偿辊20向着靠近各经丝90方向移动,抵接并向一侧顶推经丝90;或者在中间位置移动至极限位置过程中,摆臂10带动补偿辊20沿着靠近各经丝90的反向移动,并脱离与各经丝90的抵接,以使经丝90的张紧力保持恒定。驱动器40 用于固设在编织机机身上,动力输出端与传动结构30的另一端动力连接。

31.本实施例提供的编织机用经丝张力调节机构,与现有技术相比,通过设置的传动结构30,在驱动器40的驱动下带动摆臂10摆动,使补偿辊20向着靠近各经丝90方向移动,抵接并向一侧顶推经丝90,还能够使补偿辊20沿着靠近各经丝90的反向移动,并脱离与各经丝90的抵接,以对经丝90的张力变化进行调节,能够保证经丝90在传递过程中的张紧度保持一致,进而保证最终丝网网面的平整度和美观,结构简单,实用性强。

32.在一些实施例中,上述传动结构30可以采用如图1所示结构。参见图1,传动结构30包括偏心轮31以及连杆32。其中,偏心轮31具有输入轴端及输出轴端;输入轴端用于转动设置在编织机机身上,且与驱动器40的动力输出端同轴连接;输出轴端与输入轴端平行且间隔设置。连杆32具有连杆32第一端及与连杆32第一端相对的连杆32第二端,连杆32第一端与摆臂10的伸出端铰接,连杆32第二端与输出轴端铰接。

33.偏心轮31的转动,带动连杆32往复运功,进而带动摆臂10往复摆动,该种结构可保证适应综页70的变交节奏,进而能够保证对经丝90张紧度的调节,结构简单,实用性强。

34.需要进行说明的是,上述偏心轮31的一种变形实施方式为曲轴或者上述偏心轮31可以采用曲轴来代替,其曲轴为结构为现有技术,在此不再赘述。

35.在一些实施例中,上述连杆32可以采用如图1所示结构。参见图1,连杆 32为可调节式拉杆,该种结构可保证对摆臂10的摆动角度进行调节,进而调节补偿辊20的行程,进一步保证适应经丝90的张紧度自调节,结构简单,实用性强。

36.可调节式拉杆包括第一拉杆、第二拉杆以及调节套筒;其中,第一拉杆与摆臂10的伸出端铰接,且在第一拉杆远离铰接端的一端设有外螺纹结构;第二拉杆与偏心轮31的输出轴端铰接,且在第二拉杆远离铰接端的一端设有外螺纹结构;调节套筒分别套设在第一拉杆和第二拉杆上,且分别与第一拉杆和第二拉杆上的外螺纹螺纹连接,通过旋转调节套筒即可实现随第一拉杆铰接端和第二拉杆铰接端距离的增大或减小,进而保证对经丝90张紧度的调节。因为可调节式拉杆为现有技术,在此不再赘述。

37.在一些实施例中,上述传动结构30可以采用如图2所示结构。参见图2,摆臂10包括摆动部11以及连接部12。其中,摆动部11设有两个,两个摆动部11用于沿着编织机的宽度方向间隔设置;每个摆动部11具有摆动部11第一端和摆动部11第二端,摆动部11第一端用于与编织机机身铰接。连接部12 位于两个摆动部11之间,且两端分别与两个摆动部11第二端固定连接,连接部12供连杆32第一端铰接。补偿辊20设置在两个摆动部11之间,且两端分别与两个摆动部11转动连接。

38.经丝90的数量较多,而且横向并排设置多根,设置两个平行且间隔的摆动部11可保证对各个经丝90稳定的抵接及顶推,同时该种结构可保证补偿辊20 的安装稳定性,同时连接部12的设置可保证对连杆32的连接,连接部12优选为圆柱形结构,以便于与连杆32的便捷连接。

39.在一些实施例中,上述摆动部11可以采用如图1所示结构。参见图1,摆动部11第一

端位于摆动部11第二端上方。

40.在一些实施例中,上述传动结构30可以采用如图1所示结构。参见图1,驱动器40为伺服电机。

41.需要进行说明的是,编织机的送经辊50和卷曲辊80会将经丝90拉紧,而本实施例提供的编织机用经丝90张力调节机构能够保证综页70交变的过程中,对经丝90进行收紧及释放,以保证经丝90的张力保持一致。主要在编织机上设置有控制器(plc),并且与伺服电机电性连接,伺服电机的转速及旋转方式根据综页70的变化进行写入命令,以使补偿辊20能够随着综页70的交变而逐渐移动,进而保证经丝90的张紧度保持一致。

42.需要进行说明的是,编织机的送经辊和卷曲辊会将经丝90拉紧,而本实施例提供的编织机用经丝90张力调节机构能够保证综页交变的过程中,对经丝 90进行收紧及释放,以保证经丝90的张力保持一致。主要在编织机上设置有控制器(plc),并且与伺服电机电性连接,伺服电机的转速及旋转方式根据综页的变化进行写入命令,以使补偿辊能够随着综页的交变而逐渐移动,进而保证经丝90的张紧度保持一致。

43.以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1