一种果蔬保鲜膜及其制备方法

1.本发明涉及果蔬保鲜技术领域,尤其涉及一种果蔬保鲜膜及其制备方法。

背景技术:

2.果蔬摘采后由于生理成熟作用影响,其会软化,导致硬度下降,给运输带来困难,品质、营养价值下降,对细菌的抵御能力也随之减弱。果蔬贮藏中受细菌、霉菌、酵母等微生物的破坏而引起败坏。而贮藏过程中的co2和o2浓度是影响这些微生物生长繁殖的变量因素。

3.现有技术中常使用果蔬保鲜膜对其进行包裹,实现降低代谢、防止腐败衰老的目的。因此,如何提供一种性能优异的果蔬保鲜膜成为了本领域技术人员亟待解决的技术问题。如中国专利技术cn103772724a提供了一种壳聚糖果蔬保鲜膜的制备方法,其虽然通过控制三偏磷酸钠作为交联剂的用量,解决了单纯使用壳聚糖作为果蔬保鲜膜具有机械性能差的缺点,但是仍没有解决单纯使用壳聚糖作为果蔬保鲜膜具有的抗水性差、不适用于酸性环境的缺陷。

4.中国专利技术cn109422984a提供了一种共交联改性淀粉/pva果蔬保鲜膜及其制备方法,其通过共交联淀粉/pva膜形成互穿聚合物网状结构,有效提高膜的力学性能和耐水性能,避免因长时间水汽侵蚀而过度溶胀,但是其并未公开制备的果蔬保鲜膜的防雾性能,果蔬的蒸发可使水蒸气凝结在薄膜的表面成为水滴,水滴不仅不利于从薄膜外观察果蔬,而且还因此导致细菌的繁殖。

5.可见,现有技术制备的果蔬保鲜膜仍然具有一定的缺陷,因此如何提供一种性能优异的果蔬保鲜膜是本领域技术人员亟待解决的技术问题。

技术实现要素:

6.本发明的目的在于提供一种果蔬保鲜膜及其制备方法,以解决现有技术存在的缺陷。

7.为了实现上述发明目的,本发明提供以下技术方案:

8.本发明提供了一种果蔬保鲜膜,由包括以下重量份的原料制备得到:

9.淀粉60~80份、魔芋葡甘露聚糖10~15份、pbat40~60份、壳聚糖50~80份、聚乙二醇10~15份、2,6-二叔丁基对甲酚1~5份。

10.优选的,所述淀粉为木薯淀粉和玉米淀粉的混合物,木薯淀粉和玉米淀粉的质量比为1~2:1。

11.优选的,所述壳聚糖的分子量为5~15万。

12.优选的,所述聚乙二醇的醇解度为86~90,聚合度为500~600。

13.优选的,所述pbat的密度为1.2g/ml~1.3g/ml。

14.本发明还提供了一种上述果蔬保鲜膜的制备方法,包括以下步骤:

15.(1)将淀粉、魔芋葡甘露聚糖、pbat、壳聚糖、聚乙二醇、2,6-二叔丁基对甲酚混匀,

得到混合物;

16.(2)将所得混合物顺次挤出、造粒、吹膜后即得果蔬保鲜膜。

17.优选的,所述步骤(1)是在高速混合机中常温搅拌,搅拌的转速为500~600r/min,时间为25~30min。

18.优选的,所述步骤(2)是使用螺杆造粒机挤出、造粒,料筒的温度为140~160℃,螺杆转速为300~400rpm。

19.优选的,所述步骤(2)是使用吹膜机吹膜,吹膜温度为150~160℃,螺杆转速为30~40rpm,牵引速度为1~3m/min。

20.经由上述技术方案可知,与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:

21.本发明制备的果蔬保鲜膜具有优异的机械性能,与高pbat含量的果蔬保鲜膜相比,机械性能相差无几。

22.本发明制备的果蔬保鲜膜薄膜表面能够形成防雾的单分子层,使凝结在表面的水不会形成水滴,而是均匀地湿润在薄膜的表面形成一个很薄的水膜;而这种水膜不会滴落在果蔬上,又能适度维持包装内湿度,以达到长时间保鲜的目的。

具体实施方式

23.本发明提供了一种果蔬保鲜膜,由包括以下重量份的原料制备得到:

24.淀粉60~80份、魔芋葡甘露聚糖10~15份、pbat40~60份、壳聚糖50~80份、聚乙二醇10~15份、2,6-二叔丁基对甲酚1~5份,优选为淀粉65~75份、魔芋葡甘露聚糖12~14份、pbat45~55份、壳聚糖60~70份、聚乙二醇11~13份、2,6-二叔丁基对甲酚2~4份。

25.在本发明中,所述淀粉为木薯淀粉和玉米淀粉的混合物,木薯淀粉和玉米淀粉的质量比为1~2:1,优选为1.2~1.8:1。

26.在本发明中,所述壳聚糖的分子量为5~15万,优选为8~12万。

27.在本发明中,所述聚乙二醇的醇解度为86~90,优选为87~89,聚合度为500~600,优选为520~560。

28.在本发明中,所述pbat的密度为1.2g/ml~1.3g/ml,优选为1.22g/ml~1.28g/ml。

29.本发明还提供了一种上述果蔬保鲜膜的制备方法,包括以下步骤:

30.(1)将淀粉、魔芋葡甘露聚糖、pbat、壳聚糖、聚乙二醇、2,6-二叔丁基对甲酚混匀,得到混合物;

31.(2)将所得混合物顺次挤出、造粒、吹膜后即得果蔬保鲜膜。

32.在本发明中,所述步骤(1)是在高速混合机中常温搅拌,搅拌的转速为500~600r/min,优选为520~560r/min,时间为25~30min,优选为26~29min。

33.在本发明中,所述步骤(2)是使用螺杆造粒机挤出、造粒,料筒的温度为140~160℃,优选为145~155℃,螺杆转速为300~400rpm,优选为320~360rpm。

34.在本发明中,所述步骤(2)是使用吹膜机吹膜,吹膜温度为150~160℃,优选为152~156℃,螺杆转速为30~40rpm,优选为35~38rpm,牵引速度为1~3m/min,优选为1.5~2.5m/min。

35.下面结合实施例对本发明提供的技术方案进行详细的说明,但是不能把它们理解为对本发明保护范围的限定。

36.实施例1

37.(1)将木薯淀粉30份和玉米淀粉淀粉30份、魔芋葡甘露聚糖10份、密度为1.2g/ml的pbat40份、分子量为5万的壳聚糖50份、醇解度为86,聚合度为500的聚乙二醇10份、2,6-二叔丁基对甲酚2份在高速混合机中以500r/min的转速常温搅拌25min,得到混合料;

38.(2)使用螺杆造粒机将混合料挤出、造粒,其中设定料筒的温度为140℃,螺杆转速为400rpm,然后使用吹膜机吹膜,设定吹膜温度为150℃,螺杆转速为40rpm,牵引速度为1m/min,即得果蔬保鲜膜。

39.实施例2

40.(1)将木薯淀粉40份和玉米淀粉淀粉30份、魔芋葡甘露聚糖12份、密度为1.25g/ml的pbat50份、分子量为10万的壳聚糖60份、醇解度为88,聚合度为550的聚乙二醇13份、2,6-二叔丁基对甲酚3份在高速混合机中以560r/min的转速常温搅拌28min,得到混合料;

41.(2)使用螺杆造粒机将混合料挤出、造粒,其中设定料筒的温度为150℃,螺杆转速为350rpm,然后使用吹膜机吹膜,设定吹膜温度为155℃,螺杆转速为35rpm,牵引速度为2m/min,即得果蔬保鲜膜。

42.实施例3

43.(1)将木薯淀粉50份和玉米淀粉淀粉30份、魔芋葡甘露聚糖15份、密度为1.3g/ml的pbat60份、分子量为15万的壳聚糖80份、醇解度为90,聚合度为600的聚乙二醇15份、2,6-二叔丁基对甲酚5份在高速混合机中以600r/min的转速常温搅拌30min,得到混合料;

44.(2)使用螺杆造粒机将混合料挤出、造粒,其中设定料筒的温度为160℃,螺杆转速为300rpm,然后使用吹膜机吹膜,设定吹膜温度为160℃,螺杆转速为40rpm,牵引速度为3m/min,即得果蔬保鲜膜。

45.对比例1

46.对比例1与实施例2的区别在于未加入2,6-二叔丁基对甲酚。

47.对比例2

48.对比例2与实施例2的区别在于未加入聚乙二醇。

49.对比例3

50.对比例3与实施例2的区别在于不包含实施例2中的壳聚糖,壳聚糖的用量由pbat补齐。

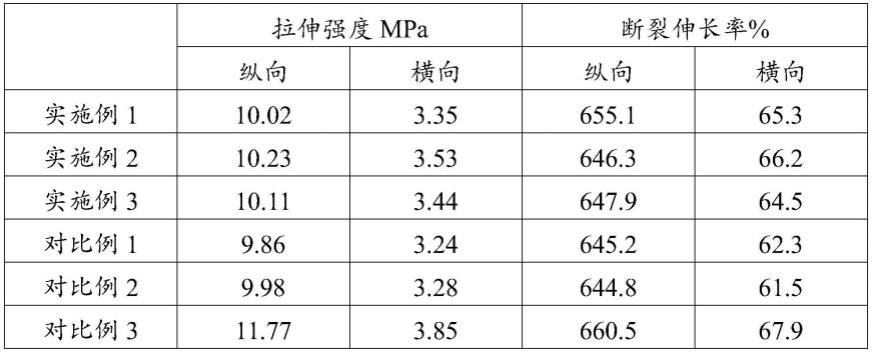

51.将实施例1~3及对比例1~3得到的果蔬保鲜膜进行测试,测试结果见表1。

52.表1实施例1~3及对比例1~3得到的果蔬保鲜膜测试结果

[0053][0054]

由表1的数据可知,本发明制备的果蔬保鲜膜具有优异的机械性能,便于日常使用,且由实施例1~3和对比例可知,本发明实施例制备的果蔬保鲜膜与对比例3制备的高pbat含量的果蔬保鲜膜相比,机械性能相差无几。

[0055]

将实施例1~3及对比例1~3得到的果蔬保鲜膜对同一批香蕉进行包装保鲜,同时设置无包装情况作为对照组,未进行包装的水果在3天左右出现了明显的黑点,6天之后变色严重;实施例1~3均在第7天出现部分黑点,第14天出现明显黑点,第16天才出现变色严重的情况,且保鲜膜内部有水膜,无可视化水珠;对比例1和对比例2在第5天出现明显黑点,在第7天后保鲜膜内部出现可视化水珠,且在第9天后出现明显变黑的情况;对比例3在8天出现明显黑点,在第9天的时候保鲜膜内部出现可视化水珠,且在第12天后出现明显变黑的情况。

[0056]

基于上述情况分析,对比例1与实施例2的区别在于未加入2,6-二叔丁基对甲酚,然而对比例1的保鲜膜保鲜效果较差,是因为在挤出、造粒、吹膜阶段温度较高,加入的聚乙二醇组分在该温度下不能存在,使保鲜膜在第7天后保鲜膜内部出现可视化水珠,加快了香蕉变黑的速度。

[0057]

而对比例3保鲜膜保鲜效果较对比例1和对比例2稍好,是由于聚乙二醇的存在,延缓保鲜膜内部水珠生成的时间,但是效果仍较实施例1~3差,由于是缺少壳聚糖组分,由此推断壳聚糖和聚乙二醇对于延缓保鲜膜内部水珠生成具有一定的协同作用。

[0058]

本发明实施例1~3制备的果蔬保鲜膜薄膜表面能够形成防雾的单分子层,使凝结在表面的水不会形成水滴,而是均匀地湿润在薄膜的表面形成一个很薄的水膜;而这种水膜不会滴落在果蔬上,又能适度维持包装内湿度,以达到保鲜的目的。

[0059]

以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1