高速公路防撞护栏安装设备的制作方法

1.本发明涉及建筑施工技术领域,具体涉及一种高速公路防撞护栏安装设备。

背景技术:

2.传统高速公路防撞护栏施工时往往通过人工进行搬运安装,通常三人进行施工,两人搬运,另一人安装,安装过程高度不宜控制,安装效果不好,施工极其不便,且防撞护栏重量较重,人工搬运存在安全问题以及浪费不必要的人力。

3.公开于该背景技术部分的信息仅仅旨在增加对本发明的总体背景的理解,而不应当被视为承认或以任何形式暗示该信息构成已为本领域一般技术人员所公知的现有技术。

技术实现要素:

4.为克服现有技术所存在的缺陷,现提供一种高速公路防撞护栏安装设备,以解决现有的高速公路的防撞护栏安装施工需要人工搬运安装存在多人配合安装,施工成本高的问题。

5.为实现上述目的,提供一种高速公路防撞护栏安装设备,包括:

6.移动式底座;

7.支承架,包括斜撑臂和水平悬臂,所述斜撑臂的下端可翻转地安装于所述移动式底座,所述水平悬臂的一端连接有竖向设置的支撑臂,所述支撑臂可翻转地安装于所述斜撑臂的上端,所述斜撑臂与所述移动式底座之间安装有用于驱动所述斜撑臂的第一驱动件,所述斜撑臂与所述支撑臂之间安装有用于所述支撑臂的第二驱动件;

8.扁担梁,枢接于所述水平悬臂的另一端,所述扁担梁与所述水平悬臂之间安装有用于驱动所述扁担梁以令所述扁担梁转向的第三驱动件;

9.用于可拆卸地连接防撞护栏的提升装置,所述扁担梁的两端分别安装有所述提升装置。

10.进一步的,所述移动式底座具有相对的前端和后端,所述斜撑臂的下端位于所述移动式底座的前端,所述斜撑臂的上端朝向所述移动式底座的后端斜向上设置。

11.进一步的,所述扁担梁的中部枢接于所述水平悬臂的另一端。

12.进一步的,所述扁担梁的两端与所述水平悬臂的另一端之间分别铰接连接有第三驱动件。

13.进一步的,所述斜撑臂的中部的相对两侧与所述移动式底座之间分别铰接连接有第一驱动件。

14.进一步的,所述第一驱动件、所述第二驱动件和所述第三驱动件为电动液压推杆。

15.进一步的,所述提升装置为电动葫芦。

16.进一步的,所述移动式底座包括:

17.第一承台,所述斜撑臂的下端铰接于所述第一承台;

18.多个第一滚轮,可转动地安装于所述第一承台的底部。

19.进一步的,所述第一承台的尾端的相对两侧分别枢接有第二承台,所述第二承台的底部可转动地安装有第二滚轮。

20.进一步的,还包括控制器,所述控制器连接于第一驱动件、所述第二驱动件和第三驱动件。

21.本发明的有益效果在于,本发明的高速公路防撞护栏安装设备采用由电动液压推杆驱动的伸展支承架完成防撞护栏的位置调整以及吊装的安装过程,所需的安装防撞护栏的施工人员少、成本低、施工效率高、且安装防撞护栏的质量和安全得以保证。

附图说明

22.通过阅读参照以下附图所作的对非限制性实施例所作的详细描述,本技术的其它特征、目的和优点将会变得更明显:

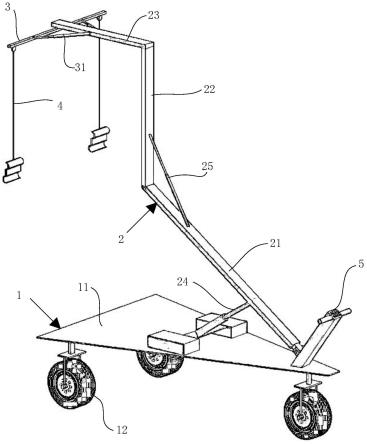

23.图1为本发明实施例的高速公路防撞护栏安装设备的结构示意图。

24.图2为本发明实施例的高速公路防撞护栏安装设备的主视图。

25.图3为本发明实施例的高速公路防撞护栏安装设备的俯视图。

26.图4为本发明实施例的高速公路防撞护栏安装设备的左视图。

27.图5为本发明实施例的第二承台的结构示意图。

28.图6为本发明实施例的第二承台的侧视图。

具体实施方式

29.下面结合附图和实施例对本技术作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释相关发明,而非对该发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与发明相关的部分。

30.需要说明的是,在不冲突的情况下,本技术中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本技术。

31.参照图1至图6所示,本发明提供了一种高速公路防撞护栏安装设备,包括:移动式底座1、支承架2、扁担梁3和提升装置4。

32.在本实施例中,高速公路的防撞护栏为预制混凝土防撞护栏。

33.移动式底座1具有相对的前端和后端。

34.具体的,移动式底座1包括:第一承台11和多个第一滚轮12。

35.参阅图1和图2所示,第一承台11呈三角形。第一承台具有相对的前端和后端。第一承台的宽度自第一承台的前端向第一承台的后端逐渐增大。多个第一滚轮12可转动地安装于第一承台11的底部。

36.作为一种较佳的实施方式,第一承台11的尾端的相对两侧分别枢接有第二承台13。第二承台13的底部可转动地安装有第二滚轮14。

37.第一承台设置于第二承台的上方,第二承台在转动后可以隐藏于第一承台的正下方。

38.支承架包括斜撑臂21、支撑臂22和水平悬臂23。

39.斜撑臂21的下端可翻转地安装于移动式底座1。具体的,斜撑臂21的下端铰接于第一承台11的前端。

40.水平悬臂23的一端连接有竖向设置的支撑臂22。支撑臂22可翻转地安装于斜撑臂21的上端。

41.斜撑臂21与移动式底座1之间安装有用于驱动斜撑臂21的第一驱动件24。

42.斜撑臂21与支撑臂22之间安装有用于支撑臂22的第二驱动件25。

43.扁担梁3枢接于水平悬臂23的另一端。扁担梁可以绕枢轴在水平面内转动。扁担梁3与水平悬臂23之间安装则有用于驱动扁担梁3以令扁担梁3转向的第三驱动件31。

44.扁担梁3的两端分别安装有提升装置4。提升装置4用于可拆卸地连接防撞护栏。具体的,提升装置具有吊具,吊具可拆卸地安装于预制混凝土护栏。

45.在本实施例中,斜撑臂沿移动式底座的长度方向设置,具体的,斜撑臂21的下端位于移动式底座1的前端,斜撑臂21的上端朝向移动式底座1的后端斜向上设置。

46.在第一承台的后端的相对两侧分别开设有竖向轴孔,竖向轴孔中可转动地安装有下枢轴,下枢轴可转动地插设于第二承台上开设有竖向轴孔中。

47.在本实施例中,斜撑臂21的中部的相对两侧与移动式底座1之间分别铰接连接有第一驱动件24。第一驱动件的两端分别铰接连接于斜撑臂的中部的下方、第一承台。

48.第二驱动25的两端分别铰接连接于斜撑臂的中部的上方、支撑臂的中部。

49.在本实施例中,通过第一驱动件和第二驱动件的配合可以始终保持支撑臂呈竖直状体设置,水平悬臂呈水平状态设置,减小防撞护栏在吊装和调整位置时的空中摆动幅度减小,提高防撞护栏的摆放精确和高效,提高施工效率。

50.在本实施例中,扁担梁3的中部枢接于水平悬臂23的另一端。

51.具体的,水平悬臂的远离支撑臂的一端开设有竖向轴孔,扁担梁的中部开设有一竖向轴孔,水平悬臂和扁担梁的竖向轴孔同轴设置且可转动地安装有上枢轴。

52.在一些实施例中,上枢轴和下枢轴分别通过轴承安装于竖向轴孔中。

53.在本实施例中,扁担梁3的两端与水平悬臂23的另一端之间分别铰接连接有第三驱动件。扁担梁上的两第三驱动件对称设置于水平悬臂的相对两侧。扁担梁上的两第三驱动件通过一伸一缩协同配合,实现扁担梁的转向,进而实现提升装置吊装的防撞护栏的方向的偏转。

54.作为一种较佳的实施方式,第一驱动件24、第二驱动件25和第三驱动件31为电动液压推杆。

55.作为一种较佳的实施方式,提升装置4为电动葫芦。

56.参阅图1,本发明的高速公路防撞护栏安装设备还包括控制器5。控制器5连接于第一驱动件24、第二驱动件25、第三驱动件31和提升装置。

57.在本实施例中,控制器信号连接于第一驱动件24、第二驱动件25、第三驱动件31和提升装置,进而使得施工人员通过控制器一手即可实现防撞护栏的吊装、调整、运输等工序,节约时间、提高效率。

58.本发明的高速公路防撞护栏安装设备在使用时,在防撞护栏的摆放点,通过第一驱动件和第二驱动件将提升装置调整至防撞护栏的上方,通过控制器下方提升装置的吊具,并将吊具可拆卸地安装于防撞护栏。提升装置提升防撞护栏,并将两第二承台转动后设置于第一承台的后方,再将防撞护栏搁置于两第二承台上。施工人员将本发明的高速公路防撞护栏安装设备连同防撞护栏整体牵引至防撞护栏的安装点。

59.在防撞护栏运送至安装点后,提升装置将防撞护栏提升以脱落两第二承台,再转动两第二承台,使得第二承台避让防撞护栏的安装位置,同时两第二承台呈八字形设置于第一承台的后方,确保整体稳定性。后续,通过控制器控制第一驱动件、第二驱动件、第三驱动件在空中调整防撞护栏的位置,并通过提升装置将防撞护栏精确地下放于安装位置即可实现一块防撞护栏的快速、精确安装。

60.本发明的高速公路防撞护栏安装设备采用由电动液压推杆驱动的伸展支承架完成防撞护栏的位置调整以及吊装的安装过程,所需的安装防撞护栏的施工人员少、成本低、施工效率高、且安装防撞护栏的质量和安全得以保证。

61.本发明的高速公路防撞护栏安装设备与传统人工搬运施工方法相比,具有较佳的经济效益。

62.例如,一项目需要安装防撞护栏的长度为7.57

×

4=30.28km,通过此装置,每人每日安装防撞护栏400m,而传统人工安装三人为一组每天安装200m,每日多安装200m,按照3组进行计算每天便可多安装600m,节约25天时间,预计节约人工成本约2

×

25

×8×

25+25

×

25

×8×

3=25000元,以及节省了25天的时间。

63.通过实践证明,应用本装置进行施工能够有效的解决传统施工方法中所存在的问题,而且还能提高护栏安装的施工质量,相比传统的施工方法减少了人工成本的投入,大大的提升了施工速率,满足起初的发明设计要求。经过实际要求和测算综合效益良好。应用高速公路防撞护栏安装装置质量安全得到了设计、业主及监理单位的好评。证明该装置是一项成熟稳定的施工装置,具有明显的经济效益和良好的应用前景。

64.以上描述仅为本技术的较佳实施例以及对所运用技术原理的说明。本领域技术人员应当理解,本技术中所涉及的发明范围,并不限于上述技术特征的特定组合而成的技术方案,同时也应涵盖在不脱离所述发明构思的情况下,由上述技术特征或其等同特征进行任意组合而形成的其它技术方案。例如上述特征与本技术中公开的(但不限于)具有类似功能的技术特征进行互相替换而形成的技术方案。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1