一种装在混凝土柱上的吊装工装的制作方法

1.本实用新型属于设备起重技术领域,尤其涉及一种装在混凝土柱上的吊装工装。

背景技术:

2.在排架结构的工业厂房或车间内,配备有行车,而行车梁及车间内有些靠近柱子的设备如:容器、构件等。由于这些设备的安装标高较高,而厂房受高度限制且大型吊装机械进入及展开作业困难等原因,这些设备的吊装需要利用混凝土柱受力,采用卷扬机进行吊装;尤其是混凝土柱的外形尺寸往往较小且不能承受较大的水平拉力,如果混凝土柱承受较大的水平拉力,可能发生损坏甚至倾覆的事故,这就给吊装作业带来很大的难度。

技术实现要素:

3.本实用新型目的在于提供一种装在混凝土柱上的吊装工装,以解决吊装工装使用时对混凝土柱产生较大的水平拉力的技术问题。

4.为实现上述目的,本实用新型的具体技术方案如下:

5.一种装在混凝土柱上的吊装工装,包括水平截面为直角四边形的混凝土柱本体及安装在所述混凝土柱本体上的第一支承组件,所述第一支承组件包括第一支承钢梁和第二支承钢梁,所述第一支承钢梁和第二支承钢梁设置在混凝土柱本体的相对两侧且相互平行;所述第一支承钢梁两端与第二支承钢梁对应两端分别通过一个第一紧固单元连接而使所述第一支承钢梁和第二支承钢梁固定在所述混凝土柱本体上;

6.所述第一支承组件的一侧设有吊装单元,所述吊装单元通过吊装支承钢梁与所述第一支承钢梁连接,所述第一支承组件的另一侧设有平衡单元,所述平衡单元通过平衡支承钢梁与所述第二支承钢梁连接,所述吊装单元和平衡单元之间通过分别位于混凝土柱前后两侧的两条牵引钢丝绳连接,所述第一支承钢梁、第二支承钢梁、吊装支承钢梁和平衡支承钢梁均位于所述混凝土柱本体的同一高程;

7.所述吊装支承钢梁下端部与混凝土柱本体之间设有吊装支承钢梁斜撑,所述平衡支承钢梁下端部与混凝土柱本体之间设有平衡支承钢梁斜撑。

8.由此,所述吊装单元和平衡单元在同一水平面内,二者受到的作用力大小相等且方向相反,基于反作用力相互抵消的原理,可以极大程度的降低吊装工装对混凝土柱的水平拉力,有效避免施工事故。

9.进一步,所述第一支承组件的下方设有第二支承组件,所述第二支承组件包括第三支承钢梁和第四支承钢梁,所述第三支承钢梁和第四支承钢梁设置在混凝土柱本体的相对两侧且相互平行;所述第三支承钢梁两端与第四支承钢梁对应两端分别通过一个第二紧固单元连接而使所述第三支承钢梁和第四支承钢梁固定在所述混凝土柱本体上,所述第三支承钢梁靠近混凝土柱本体一侧设有第一垫板,所述第四支承钢梁靠近混凝土柱本体一侧均设有第二垫板,所述吊装支承钢梁斜撑的下端与所述第一垫板相连,所述平衡支承钢梁斜撑的下端与所述第二垫板相连。

10.进一步,所述第一支承钢梁、第二支承钢梁、第三支承钢梁和第四支承钢梁均相互平行设置。

11.再进一步,所述第一支承钢梁和第二支承钢梁靠近混凝土柱本体一侧设有第三垫板。

12.再进一步,所述第一紧固单元(2)和第二紧固单元(4)均由对夹螺杆、螺母和垫片构成。

13.更进一步,所述吊装单元包括滑轮组,所述平衡单元包括平衡滑轮,所述滑轮组和平衡滑轮之间通过所述牵引钢丝绳连接。

14.更进一步,所述第一支承钢梁和第二支承钢梁的两端均设有导向滑轮,所述导向滑轮与所述牵引钢丝绳配合。

15.此外,为了减小对混凝土柱的剪力,所述混凝土柱本体水平截面具有一根中心轴线,所述中心轴线垂直于所述混凝土柱本体两侧的第一支承钢梁和第二支承钢梁,所述吊装工装位于该中心线两侧的结构相对所述中心轴线对称设置。

16.本实用新型具有以下优点:本实用新型可以极大程度的降低吊装工装对混凝土柱的水平拉力,有效避免施工事故,且制作安装快捷,省去了钢丝绳拉力器的设置,结构简单、高效,工艺先进。

附图说明

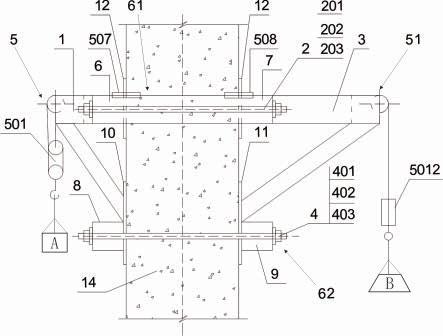

17.图1为本实用新型的立面结构示意图;

18.图2为图1的俯视图;

19.图3为图1的左视图;

20.图4为图2的a—a剖面图;

21.图5为图4的俯视图。

22.图中标记说明:1、吊装钢梁单元;101、第一吊装悬臂钢梁;102、第二吊装悬臂钢梁;103、吊装支承钢梁;104、吊装支承钢梁斜支撑; 2、第一紧固单元;201、第一对夹螺杆;202、第一螺母;203、第一垫片;3、平衡钢梁单元;301、第一平衡悬臂钢梁;302、第二平衡悬臂钢梁;303、平衡支承钢梁;304、平衡支承钢梁斜支撑;4、第二紧固单元;401、第二对夹螺杆;402、第二螺母;403、第二垫片;5、吊装单元;51、平衡单元;501、滑轮组;502、第一导向滑轮;503、第二导向滑轮;504、第三导向滑轮;505、第四导向滑轮;506、第五导向滑轮;507、第六导向滑轮;508、第七导向滑轮;509、第八导向滑轮;5009、导向滑轮;5010、牵引钢丝绳;5012、平衡滑轮;6、第一支承钢梁;61、第一支承组件;62、第二支承组件;7、第二支承钢梁;8、第三支承钢梁;9、第四支承钢梁;10、第一垫板;11、第二垫板;12、第三垫板;14、混凝土柱本体;15、中心轴线。

具体实施方式

23.为了更好地了解本实用新型的目的、结构及功能,下面结合附图,对本实用新型做进一步详细的描述。

24.如图1所示,本实用新型的一种装在混凝土柱上的吊装工装包括水平截面为直角四边形的混凝土柱本体14,所述混凝土柱本体14上设有第一支承组件61和第二支承组件

62,所述第二支承组件62设置在所述第一支承组件61下方,所述第一支承组件61包括第一支承钢梁6和第二支承钢梁7,所述第一支承钢梁6和第二支承钢梁7设置在混凝土柱本体14的相对两侧且相互平行;所述第一支承钢梁6两端与第二支承钢梁7对应两端分别通过一个第一紧固单元2连接而使所述第一支承钢梁6和第二支承钢梁7固定在所述混凝土柱本体14上,所述一个第一紧固单元2由第一对夹螺杆201、第一螺母202和第一垫片203构成。

25.所述第二支承组件62包括第三支承钢梁8和第四支承钢梁9,所述第三支承钢梁8和第四支承钢梁9设置在混凝土柱本体14的相对两侧且相互平行;所述第三支承钢梁8两端与第四支承钢梁9对应两端分别通过一个第二紧固单元4连接而使所述第三支承钢梁8和第四支承钢梁9固定在所述混凝土柱本体14上。所述第二紧固单元4由第二对夹螺杆401、第二螺母402和第二垫片403构成。

26.所述第一支承钢梁6、第二支承钢梁7、第三支承钢梁8和第四支承钢梁9均相互平行设置。

27.如图1和图4所示,所述第一支承组件61的一侧设有吊装单元5,所述吊装单元5通过吊装支承钢梁103与所述第一支承钢梁6连接,所述第一支承组件61的另一侧设有平衡单元51,所述平衡单元51通过平衡支承钢梁303与所述第二支承钢梁7连接。所述第一支承组件61、吊装支承钢梁103和平衡支承钢梁303均位于所述混凝土柱本体14的同一高程。所述吊装支承钢梁103下端部与混凝土柱本体14之间设有吊装支承钢梁斜撑104,所述平衡支承钢梁303下端部与混凝土柱本体14之间设有平衡支承钢梁斜撑304。所述第三支承钢梁8靠近混凝土柱本体14一侧设有第一垫板10,所述第四支承钢梁9靠近混凝土柱本体14一侧均设有第二垫板11,所述吊装支承钢梁斜撑104的下端与所述第一垫板10相连,所述平衡支承钢梁斜撑304的下端与所述第二垫板11相连,由此,可将所述吊装支承钢梁斜撑104和平衡支承钢梁斜撑304的受力传递到混凝土柱本体14上。

28.优选地,所述第一支承钢梁6和第二支承钢梁7靠近混凝土柱本体14一侧设有第三垫板12。

29.如图1、图2和图3所示,所述吊装单元5和平衡单元51之间通过牵引钢丝绳5010连接。具体地,所述吊装单元5包括滑轮组501及设置所述滑轮组501下端的被吊物体a,所述平衡单元51包括平衡滑轮5012及设置在所述平衡滑轮5012下端的卷扬机b。由此,所述吊装单元5和平衡单元51为完全对称的系统。所述滑轮组501和平衡滑轮5012之间通过牵引钢丝绳5010连接。所述第一支承钢梁6和第二支承钢梁7的两端均设有导向滑轮5009,所述导向滑轮5009与所述牵引钢丝绳5010配合。

30.如图1、图4和图5所示,所述吊装钢梁单元1包括第一吊装悬臂钢梁101和第一吊装悬臂钢梁102、吊装支承钢梁103和吊装支承钢梁斜支撑104。所述平衡钢梁单元3与吊装钢梁单元1结构类似,包括第一平衡悬臂钢梁301和第二平衡悬臂钢梁302、平衡支承钢梁303和平衡支承钢梁斜支撑304。

31.为了减小对混凝土柱的剪力,如图2和图5所示,本实用新型所述的混凝土柱本体14的水平截面具有一根中心轴线15,所述中心轴线15垂直于所述混凝土柱本体14两侧的第一支承钢梁6和第二支承钢梁7,本实用新型所述的吊装工装位于该中心线15两侧的结构相对所述中心轴线15对称设置。

32.本实用新型使用时包括如下步骤:

33.步骤一、画出柱四个立面方向的中心线。

34.步骤二、测量柱子和被吊物体的外形尺寸,被吊物体离柱子最外侧的距离,初步确定吊装钢梁单元悬臂钢梁的长度。

35.步骤三、测量被吊物体周围的尺寸,结合物体吊点的设置情况,初步确定被吊物体的吊装高度。

36.步骤四、对支承组件、吊装单元、平衡单元、吊装钢梁单元、平衡钢梁单元、支承钢梁、紧固单元和吊装单元等进行设计计算。

37.步骤五、制作安装对支承组件、吊装单元、平衡单元、吊装钢梁单元、平衡钢梁单元、支承钢梁、紧固单元等,并进行质量检查。

38.步骤六、安装吊装单元及卷扬机等,形成吊装系统,具备吊装条件。

39.步骤七、进行试吊工作,验收合格后,进行吊装工作。

40.可以理解,本实用新型是通过一些实施例进行描述的,本领域技术人员知悉的,在不脱离本实用新型的精神和范围的情况下,可以对这些特征和实施例进行各种改变或等效替换。另外,在本实用新型的教导下,可以对这些特征和实施例进行修改以适应具体的情况及材料而不会脱离本实用新型的精神和范围。因此,本实用新型不受此处所公开的具体实施例的限制,所有落入本技术的权利要求范围内的实施例都属于本实用新型所保护的范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1