智能垃圾投放站的制作方法

1.本实用新型涉及垃圾分类技术领域,具体为智能垃圾投放站。

背景技术:

2.垃圾分类(garbage classification),一般是指按一定规定或标准将垃圾分类储存、投放和搬运,从而转变成公共资源的一系列活动的总称,垃圾在分类储存阶段属于公众的私有品,垃圾经公众分类投放后成为公众所在小区或社区的区域性公共资源,垃圾分类搬运到垃圾集中点或转运站后成为没有排除性的公共资源。从国内外各城市对生活垃圾分类的方法来看,大多都是根据垃圾的成分、产生量,结合本地垃圾的资源利用和处理方式等来进行分类的。

3.目前,“智能垃圾投放站”结合目前我国经济发展和生态保护的突出矛盾,以及国家对垃圾分类所制定的相关文件中提出的要求和倡议,此投放站利用先进互联网技术,开发微信小程序和公众号等建设以公共机构、相关企业、社区等为服务主体的智能垃圾投放站点。

4.现有的智能垃圾投放站投放垃圾的入口需要人去手动打开,但是在长时间的使用过程中入口的门板难免会沾染上垃圾的脏污,不便于垃圾的正常投放,此外,现有的智能垃圾投放站对投放在内的垃圾重量无法进行称重,不便于工作人员去观察内部垃圾的量,并且清理内部的垃圾时打开清理门的过程较为繁琐,影响效率。

技术实现要素:

5.(一)解决的技术问题

6.针对现有技术的不足,本实用新型提供了智能垃圾投放站,解决了上述背景技术中提出的问题。

7.(二)技术方案

8.为实现以上目的,本实用新型通过以下技术方案予以实现:智能垃圾投放站,包括投放站主体,所述投放站主体正面的底部设有若干存放箱,所述存放箱内表面的底部固定连接有支撑弹簧,所述支撑弹簧的上表面抵接有垃圾箱,所述投放站主体的正面位于存放箱的上方设有对应的投放口,所述投放口内表面的侧壁上设有闭合机构,所述投放口的开口处铰接有转动门,所述存放箱内表面的侧壁上设有锁定机构,所述存放箱内表面的底部设有重力检测机构,所述重力检测机构的侧面设有连通槽,所述存放箱的正面设有指示槽,所述投放站主体正面的顶部固定连接有防雨棚,所述防雨棚的下表面悬挂有摄像头。

9.可选的,所述闭合机构包括安装板,所述安装板固定连接在投放口内表面的侧壁上,所述安装板的侧面固定连接有电动推杆,所述电动推杆的输出端转动连接有铰接杆,所述铰接杆的另一端转动连接在转动门的侧面。

10.可选的,所述投放口内壁表面的顶部设有安装槽,所述安装槽内设有检测光栅,所述检测光栅设置在投放口内靠近转动门的一端,且所述检测光栅通过导线与电动推杆电性

连接。

11.可选的,所述锁定机构包括锁定安装槽,所述锁定安装槽的两侧插接有限位杆,所述限位杆的侧面固定连接有复位板,所述复位板的侧面固定连接有压缩弹簧,所述锁定安装槽的侧面插接有侧拉杆,所述侧拉杆的外表面固定连接有挡板,所述侧拉杆的外表面套接有复位弹簧。

12.可选的,所述侧拉杆的一端延伸至存放箱的外侧并固定连接有拉动环,所述投放站主体内表面的侧壁上与限位杆相对应的位置设有卡槽,所述限位杆与侧拉杆相对应的一端设有斜面。

13.可选的,所述投放站主体的正面设有触控屏幕,所述投放站主体的正面位于触控屏幕的上方设有宣传栏,所述投放站主体的正面位于宣传栏的一侧设有光荣榜,所述投放站主体的正面位于光荣榜的一侧设有通告栏,所述投放站主体的正面位于通告栏的一侧设有分类须知栏。

14.可选的,所述重力检测机构包括密封槽,所述密封槽的内部填充有有色液体,所述密封槽的顶部插接有下压杆,所述下压杆的顶部固定连接在垃圾箱的底部,所述下压杆插接在密封槽内的一端固定连接有密封塞,所述密封槽的侧面与连通槽的一端连通,所述连通槽的另一端与指示槽相接通。

15.(三)有益效果

16.本实用新型提供了智能垃圾投放站,具备以下有益效果:

17.1、该智能垃圾投放站,通过转动门投放口和闭合机构的配合设置,在需要进行垃圾投放的时候能够自动的将转动门打开,并在垃圾投放完成后将转动门自动的闭合上,居民在投放垃圾的过程中无需与转动门有肢体上的接触,无需担心投放垃圾的过程中沾染到脏污。

18.2、该智能垃圾投放站,通过连通槽、指示槽、重力检测机构和支撑弹簧的配额和设置,在使用过程中通过指示槽上的刻度与其内液体的高度能够直观的了解垃圾箱内部垃圾的重量,便于工作人员及时的对垃圾箱进行清理,通过闭合机构的设置,在使用的过程中能够使得通过人员能够便捷的将存放箱拉出,大大简化了清理垃圾的开门过程,使得垃圾清理的过程更加的高效。

附图说明

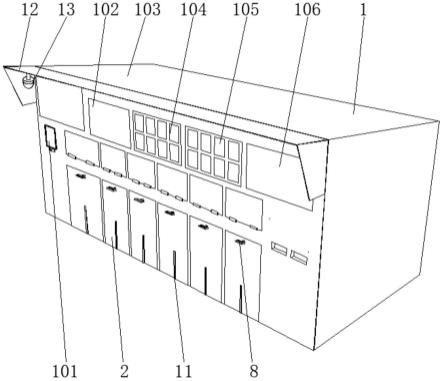

19.图1为本实用新型整体结构示意图;

20.图2为本实用新型侧视剖视的结构示意图;

21.图3为本实用新型重力检测机构侧视剖视的结构示意图;

22.图4为本实用新型锁定机构俯视剖视的结构示意图。

23.图中:1、投放站主体;101、触控屏幕;102、宣传栏;103、光荣榜;104、通告栏;105、分类须知栏;2、存放箱;3、支撑弹簧;4、垃圾箱;5、投放口;501、检测光栅;6、闭合机构;601、安装板;602、电动推杆;603、铰接杆;7、转动门;8、锁定机构;801、锁定安装槽;802、限位杆;803、复位板;804、压缩弹簧;805、挡板;806、复位弹簧;807、侧拉杆;9、重力检测机构;901、密封槽;902、下压杆;903、密封塞;10、连通槽;11、指示槽;12、防雨棚;13、摄像头。

具体实施方式

24.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。

25.请参阅图1至图4,本实用新型提供技术方案:智能垃圾投放站,包括投放站主体1,投放站主体1的正面设有触控屏幕101,投放站主体1的正面位于触控屏幕101的上方设有宣传栏102,投放站主体1的正面位于宣传栏102的一侧设有光荣榜103,投放站主体1的正面位于光荣榜103的一侧设有通告栏104,投放站主体1的正面位于通告栏104的一侧设有分类须知栏105,投放站主体1正面的底部设有若干存放箱2,存放箱2内表面的底部固定连接有支撑弹簧3,支撑弹簧3的上表面抵接有垃圾箱4,投放站主体1的正面位于存放箱2的上方设有对应的投放口5,投放口5内壁表面的顶部设有安装槽,安装槽内设有检测光栅501,检测光栅501设置在投放口5内靠近转动门7的一端,且检测光栅501通过导线与电动推杆602电性连接,投放口5内表面的侧壁上设有闭合机构6,闭合机构6包括安装板601,安装板601固定连接在投放口5内表面的侧壁上,安装板601的侧面固定连接有电动推杆602,电动推杆602的输出端转动连接有铰接杆603,铰接杆603的另一端转动连接在转动门7的侧面,投放口5的开口处铰接有转动门7,存放箱2内表面的侧壁上设有锁定机构8,锁定机构8包括锁定安装槽801,锁定安装槽801的两侧插接有限位杆802,限位杆802的侧面固定连接有复位板803,复位板803的侧面固定连接有压缩弹簧804,锁定安装槽801的侧面插接有侧拉杆807,侧拉杆807的外表面固定连接有挡板805,侧拉杆807的外表面套接有复位弹簧806,侧拉杆807的一端延伸至存放箱2的外侧并固定连接有拉动环,投放站主体1内表面的侧壁上与限位杆802相对应的位置设有卡槽,限位杆802与侧拉杆807相对应的一端设有斜面,存放箱2内表面的底部设有重力检测机构9,重力检测机构9包括密封槽901,密封槽901的内部填充有有色液体,密封槽901的顶部插接有下压杆902,下压杆902的顶部固定连接在垃圾箱4的底部,下压杆902插接在密封槽901内的一端固定连接有密封塞903,密封槽901的侧面与连通槽10的一端连通,连通槽10的另一端与指示槽11相接通,重力检测机构9的侧面设有连通槽10,存放箱2的正面设有指示槽11,投放站主体1正面的顶部固定连接有防雨棚12,防雨棚12的下表面悬挂有摄像头13。

26.使用时,当需要清理投放垃圾时,启动电动推杆602使其伸长,从而通过铰接杆603带动转动门7转动打开,此时居民可箱投放口5内投放垃圾,所述电动推杆602被配置在检测光栅501未被遮挡一定时间后开始收缩,因此在投放垃圾的过程中,由于居民的肢体或垃圾袋对检测光栅501产生的遮挡转动门7不会闭合上,直至垃圾投放完居民离开后转动门7才会自动闭合,有效的避免了夹手,垃圾沿投放口5进入到垃圾箱4的内部,随着垃圾箱4内的垃圾重量增加支撑弹簧3压缩量增大,下压杆902随之下降,通过密封塞903将密封槽901内有色液体进一步的挤压入指示槽11内,通过指示槽11表面的刻度即可观测到垃圾箱4内垃圾的重量,当需要清理垃圾箱4时,向外抽动侧拉杆807使其从两侧限位杆802之间离开,此时在压缩弹簧804的推动下复位板803带动限位杆802向锁定安装槽801内运动,从而使其从投放站主体1内表面侧壁上的卡槽内抽出,此时能够将存放箱2整体向外拉出,对其内垃圾箱4内的垃圾进行清理。

27.综上,本实用新型通过转动门7投放口5和闭合机构6的配合设置,在需要进行垃圾

投放的时候能够自动的将转动门7打开,并在垃圾投放完成后将转动门7自动的闭合上,居民在投放垃圾的过程中无需与转动门7有肢体上的接触,无需担心投放垃圾的过程中沾染到脏污;通过连通槽10、指示槽11、重力检测机构9和支撑弹簧3的配额和设置,在使用过程中通过指示槽11上的刻度与其内液体的高度能够直观的了解垃圾箱4内部垃圾的重量,便于工作人员及时的对垃圾箱4进行清理,通过闭合机构6的设置,在使用的过程中能够使得通过人员能够便捷的将存放箱2拉出,大大简化了清理垃圾的开门过程,使得垃圾清理的过程更加的高效。

28.以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1