内表面平整的热工实验房的制作方法

1.本发明涉及一种热工实验技术,尤其涉及一种内表面平整的热工实验房。

背景技术:

2.热工实验房是一种用于检测冷藏设备保温性能的实验设施,作为检测对象的冷藏设备诸如冷藏箱、冷藏车等等,热工实验房已经被大多数的冷藏设备生产厂家广泛采用。

3.参见图1和图2,现有的热工实验房包括主实验房41、空调机42、空调风道43、进风道44和回风道45。所述进风道44和回风道45均设置在主实验房41内侧,进风道44设置在主实验房41的侧壁与地面的拐角处,进风道44上开设有进风口441,回风道45设置在主实验房41的顶壁处,回风道45上开设有回风口451。所述空调风道43和空调机42设置在主实验房41的外围,空调风道43环绕主实验房41的周向设置,空调风道43的出口与进风道44连通,空调风道43的进口与回风道45连通,空调机42则设置在空调风道43上。在对实验对象产品50进行热工实验时,将实验对象产品50放置在主实验房41内,然后启动空调机42,经过空调机42调节温度的空气顺着空调风道43进入进风道44中,再从进风口441进入到主实验房41内,主实验房41内的空气由回风口451进入回风道45中,再经由回风道45和空调风道43回到空调机42处,空调机42则能对主实验房41内的空气温度进行调节,从而为热工实验创造符合要求的环境温度。

4.然而,由于主实验房41内的的进风道44和回风道45都凸出于主实验房41的内表面,主实验房41的内部构型很不规整,主实验房41内流动的空气受到不规整凸出结构的影响后,会在主实验房41内产生涡流、乱流等不规则空气流动的状况,这种涡流、乱流等不规则空气流动的状况会导致主实验房41内的温度分布不均匀,温度调节难度大,从而影响热工实验得出数据的精度。

技术实现要素:

5.本发明的目的在于提供一种内表面平整的热工实验房,在该热工实验房的主实验房内表面上没有凸出结构,主实验房内空气的流动则更加均衡稳定,主实验房内各个区域的空气温度则更为均匀,对实验对象产品进行热工实验得出的实验数据则更为精准。

6.为了实现上述技术目的,本发明采用如下技术方案:一种内表面平整的热工实验房,包括主实验房、空调风道、空调机组、循环风机组、控制终端和若干温度传感器;所述主实验房上设置有两个相对的通风口,其中,一个通风口为进风口,另一个通风口为回风口;所述进风口所在的主实验房的一侧为进风侧,所述回风口所在的主实验房的一侧为回风侧;主实验房的进风口和回风口分别与所述空调风道两端的风道口连通;所述循环风机组设置在空调风道内,循环风机组受控连接于控制终端,循环风机组的吹风方向朝向主实验房的进风口所在的一侧;所述空调机组设置在空调风道内,空调机组受控连接于控制终端;所述若干温度传感器离散地布置在主实验房中,温度传感器与控制终端信号连接;在所述主实验房内,相邻内表面间的房内夹角小于或等于180度。

7.进一步地,所述热工实验房还包括第一均流板和第二均流板,所述第一均流板设置在主实验房的进风口处,所述第二均流板设置在主实验房的回风口处。

8.进一步地,所述热工实验房还包括外围房体,所述外围房体包裹在主实验房的外侧,外围房体与主实验房的顶部、进风侧和回风侧之间有连续的隔空,所述空调风道为外围房体与主实验房之间的隔空。

9.进一步地,所述主实验房的内部空间由进风口至回风口划分成连续的三段房体空间,其中,处于进风口处的房体空间为第一房体空间,处于回风口处的房体空间为第二房体空间,第一房体空间与第二房体空间之间的房体空间为中间隔断空间;所述热工实验房还包括隔断门和第三均流板;所述隔断门设置在主实验房内且位于中间隔断空间与第二房体空间之间,隔断门通过铰链与主实验房的侧壁转动连接;所述第三均流板设置在主实验房内且位于中间隔断空间与第一房体空间之间,第三均流板通过铰链与主实验房的侧壁转动连接;所述主实验房的中间隔断空间处的房顶为活动顶板,所述活动顶板通过铰链与主实验房的第二房体空间处的房顶转动连接;在外围房体的顶壁与所述活动顶板之间设置有锁扣机构;所述主实验房的第一房体空间上方的空调风道为第一风道段,所述主实验房的第二房体空间上方的空调风道为第二风道段;所述循环风机组中的部分或全部循环风机设置在第一风道段内,所述空调机组中的部分或全部空调机设置在第一风道段内。

10.进一步地,所述第一均流板的透风截面积小于第二均流板的透风截面积。

11.进一步地,所述第一均流板的透风截面积小于第三均流板的透风截面积。

12.进一步地,所述热工实验房还包括内加热器,所述内加热器放置于实验对象产品内部,所述内加热器通过稳压电源与外部电网连接,所述内加热器受控连接于控制终端。

13.进一步地,所述温度传感器通过无线wifi或光纤与控制终端信号连接。

14.进一步地,所述第一均流板为流孔板或百叶窗,所述第二均流板为流孔板或百叶窗。

15.进一步地,所述热工实验房还包括加热管,所述加热管设置在空调风道中,加热管受控连接于控制终端;所述空调机组中的空调机为制冷空调。

16.在本发明的热工实验房中,在主实验房内,相邻内表面间的房内夹角小于或等于180度,在主实验房的内表面上,包括侧壁、顶壁以及地面上,均无凸出的结构,从而可以避免主实验房内流动的空气受凸出结构的影响而出现涡流或乱流的状况,主实验房内空气的流动则更加均衡稳定,主实验房内各个区域的空气温度则更加均匀,对于实验对象产品的热工实验,其实验数据则更为精准。热工实验房中的隔断门、第三均流板和活动顶板能够将主实验房一分为二,当实验对象产品的尺寸比较短小时,无须将整个主实验房都投入到热工实验中,则可将隔断门和第三均流板关闭,将第一房体空间和第二房体空间分隔开,将活动顶板向上翻起,将第一风道段与第二风道段分隔开,从而在所述第一房体空间处构成了一个完整的循环风通路,将实验对象产品放置在第一房体空间内,然后启动第一风道段内的循环风机组和空调机组,则可实现对实验对象产品进行热工实验。在主实验房的进风口和回风口处设置第一均流板和第二均流板,第一均流板和第二均流板上布满了均流空隙,当空气流经第一均流板和第二均流板时,在均流空隙的作用下,流动空气中的不稳定气流会变成均匀的气流进入或离开主实验房,从而使主实验房内进风口和回风口处的气流均匀稳定,进而使主实验房内的空气温度均匀。此外,第一均流板的透风截面积小于第二均流板

的透风截面积,在空气流动时,主实验房的进风口和回风口之间会形成压差,在压差的作用下,依据虹吸原理,空气会自动向回风口流动,从而提高循环风机组的效率,降低能耗。

17.本发明的热工实验房相对现有技术,其有益效果如下:1)在主实验房内流动的空气不受凸出结构的影响,空气的流动则更加均衡稳定,主实验房内各个区域的空气温度则更为均匀,对实验对象产品进行热工实验得出的实验数据则更为精准。

18.2)主实验房能够分隔成小的实验空间,并用较小的实验空间来对实验对象产品进行热工实验,实验所须循环和调节温度的空气量则大大减少,从而降低了热工实验的能耗成本。

19.3)在主实验房的进风口和回风口处设置的第一均流板和第二均流板,能够将流动空气中的不稳定气流会变成均匀的气流进入或离开主实验房,从而使主实验房内进风口和回风口处的气流均匀稳定,进而使主实验房内的空气温度均匀。

20.4)在主实验房中,第一均流板的透风截面积小于第二均流板的透风截面积,在空气流动时,依据虹吸原理,空气会自动向回风口流动,从而提高循环风机组的效率,降低能耗。

附图说明

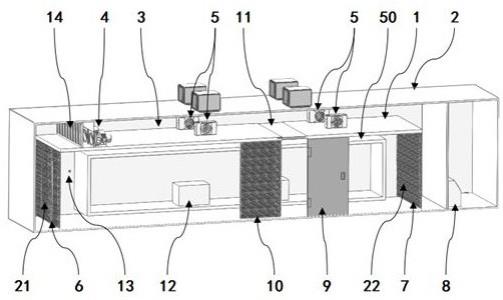

21.图1为现有技术的热工实验房的结构示意图,图中,热工实验房的左侧部分为剖开状态;图2为图1中a-a处的剖面图,箭头a-a指示的是剖切的方向,并非剖切后视图的朝向;图3本发明的内表面平整的热工实验房的结构示意图,其中隔断门和第三均流板处于打开状态,活动顶板处于关闭状态,主实验房内放置有实验对象产品;图4本发明的热工实验房的结构示意图,其中隔断门和第三均流板处于关闭状态,活动顶板处于翻开状态;图5为图4中虚线框处的放大示意图。

22.图中:1-主实验房、2-外围房体、3-空调风道、4-循环风机组、5-空调机组、6-第一均流板、7-第二均流板、8-控制终端、9-隔断门、10-第三均流板、11-活动顶板、12-内加热器、13-温度传感器、14-加热管、15-第一风道段、16-第二风道段、17-第一房体空间、18-第二房体空间、19-中间隔断空间、21-进风口、22-回风口、41-主实验房、42-空调机、43-空调风道、44-进风道、441-进风口、45-回风道、451-回风口、50-实验对象产品。

具体实施方式

23.下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明:参见图3至图5,本实施方式提供了一种内表面平整的热工实验房,该热工实验房相对于现有的实验房,内部的空气流动更加稳定,空气温度的分布更加均匀。

24.参见图3,本实施方式的热工实验房包括主实验房1、空调风道3、空调机组5、循环风机组4、加热管14、控制终端8和若干温度传感器13。

25.所述主实验房1采用现有技术的保温墙体构建,其作用是用于容纳实验对象产品

50。主实验房1上设置有两个相对的通风口,其中,一个通风口为进风口21,另一个通风口为回风口22。所述进风口21所在的主实验房1的一侧为进风侧,所述回风口22所在的主实验房1的一侧为回风侧。主实验房1的进风口21和回风口22分别与所述空调风道3两端的风道口连通,从而构成循环风通路。

26.所述循环风机组4设置在空调风道3内,循环风机组4受控连接于控制终端8,循环风机组4的吹风方向朝向主实验房1的进风口21所在的一侧。所述空调机组5设置在空调风道3内,空调机组5受控连接于控制终端8,空调机组5中的空调机为制冷空调。所述加热管14设置在空调风道3中,加热管14受控连接于控制终端8。

27.当循环风机组4受控制终端8控制启动后,在循环风机组4吹风的作用下,空调风道3内的空气由进风口21进入主实验房1,然后再由回风口22回到空调风道3,从而在主实验房1和空调风道3内形成循环风。空调风道3内的加热管14和空调机组5在控制终端8的控制下能对流过空调风道3的空气温度进行调节,从而能够调节流过主实验房1内的空气的温度,进而为热工实验创造适宜的实验环境温度。

28.在本实施方式中,采用制冷空调与加热管14配合来调节主实验房1内的空气温度,而在其它实施方式中,也可取消加热管14,而采用冷暖空调来调节主实验房1内的空气温度。

29.在本实施方式中,所述循环风机组4中循环风机的数量为四台,而在其它实施方式中,循环风机组4中循环风机的数量可以为一台也可以为多台。

30.在本实施方式中,所述空调机组5中空调机的数量为四台,而在其它实施方式中,空调机组5中空调机的数量可以为一台也可以为多台。

31.所述若干温度传感器13离散地布置在主实验房1中,温度传感器13与控制终端8信号连接。当控制终端8控制空调机组5来调节主实验房1内流动空气的温度时,控制终端8根据温度传感器13实测得到的主实验房1内温度来控制空调机组5。

32.在所述主实验房1内,相邻内表面间的房内夹角小于或等于180度,即,在所述主实验房1的内表面上,包括侧壁、顶壁以及地面上,均无凸出的结构,从而可以避免主实验房1内流动的空气受凸出结构的影响而出现涡流或乱流的状况,主实验房1内空气的流动则更加均衡稳定,主实验房1内各个区域的空气温度则更加均匀,对于实验对象产品50的实验结果则更加精准。

33.更具体地,本实施方式的热工实验房还包括外围房体2,与主实验房1一样,该外围房体2也采用现有技术的保温墙体构建。所述外围房体2包裹在主实验房1的外侧,外围房体2与主实验房1的顶部、进风侧和回风侧之间有连续的隔空,然后将该连续的隔空作为空调风道3,所述循环风机组4、加热管14和空调机组5均设置在外围房体2与主实验房1顶部之间的隔空内(空调外机放置在外围房体的顶部)。采用外围房体2包裹主实验房1,并且将外围房体2与主实验房1顶部之间的隔空作为空调风道3,其优点在于两方面:一方面,空调风道3不占用主实验房1的内部空间,主实验房1的内部则不会有凸出的空调风道轮廓,如前所述,主实验房1内无凸出的结构,可以避免主实验房1内流动的空气出现涡流或乱流的现象;另一方面,空调风道3不与外部环境接触,空调风道3内空气的温度则不会受外部环境温度的影响,对于空调风道3及主实验房1内空气温度的控制调节则更为精准。

34.优选地,所述主实验房1的进风侧完全开放作为进风口21,所述主实验房1的回风

侧完全开放作为回风口22。主实验房1内则无空气流动的死角,从而进一步避免了涡流或乱流的发生。

35.优选地,为了使进入或离开主实验房1的空气流速尽可能均匀,在本实施方式的热工实验房还包括第一均流板6和第二均流板7;所述第一均流板6设置在主实验房1的进风口21处,所述第二均流板7设置在主实验房1的回风口22处。所述第一均流板6和第二均流板7上布满了均流空隙,当空气流经第一均流板6和第二均流板7时,在均流空隙的作用下,流动空气中的不稳定气流会变成均匀的气流进入或离开主实验房1,从而使主实验房1内进风口21和回风口22处的气流均匀稳定,进而使主实验房1内的空气温度均匀。

36.进一步优化地,所述第一均流板6通过铰链与主实验房1的侧壁转动连接,所述第二均流板7通过铰链与主实验房1的侧壁转动连接,第一均流板6和第二均流板7则可像门一样在进风口21和回风口22处开启和关闭,从而方便实验对象产品50进出主实验房1。

37.参见图3、图4和图5,在本实施方式的热工实验房中,主实验房1能够一分为二,用一部分的主实验房1内部空间来进行热工实验。具体来说:所述主实验房1的内部空间由进风口21至回风口22划分成连续的三段房体空间,其中,处于进风口21处的房体空间为第一房体空间17,处于回风口22处的房体空间为第二房体空间18,第一房体空间17与第二房体空间18之间的房体空间为中间隔断空间19。热工实验房还包括隔断门9和第三均流板10,隔断门9设置在主实验房1内且位于中间隔断空间19与第二房体空间18之间,隔断门9通过铰链与主实验房1的侧壁转动连接,第三均流板10设置在主实验房1内且位于中间隔断空间19与第一房体空间17之间,第三均流板10通过铰链与主实验房1的侧壁转动连接。所述主实验房1的中间隔断空间19处的房顶为活动顶板11,所述活动顶板11通过铰链与主实验房1的第二房体空间18处的房顶转动连接;在外围房体2的顶壁与所述活动顶板11之间设置有现有技术的锁扣机构,以便于将翻开的活动顶板11锁扣在外围房体2的顶壁上。由隔断门9、第三均流板10和活动顶板11组成的分隔机构能够将主实验房1一分为二,并将第一房体空间17分隔成实验空间,用于对实验对象产品50进行热工实验。

38.所述主实验房1的第一房体空间17上方的空调风道3为第一风道段15,所述主实验房1的第二房体空间18上方的空调风道3为第二风道段16。所述循环风机组4设置在第一风道段15内,所述空调机组5中的两台空调机设置在第一风道段15内,另外两台空调机设置在第二风道段16内,所述加热管14设置在第一风道段15内。需要说明的是,在第一风道段15中必须要设置循环风机和空调机,如果空调风道3中设置有加热管14,则加热管14也必须要设置在第一风道段15中,以保证第一房体空间17内的空气能正常循环流动及调节温度。所以,应将循环风机组4中的部分或全部循环风机设置在第一风道段15内,应将空调机组5中的部分或全部空调机设置在第一风道段15内,应将加热管14设置在第一风道段15内。

39.参见图3,当实验对象产品50的尺寸较大时,将主实验房1内的隔断门9和第三均流板10完全打开,活动顶板11盖合在主实验房1的顶部,主实验房1内的空间则是完整的,可以将整个实验对象产品50放置在主实验房1内进行热工实验。

40.参见图4和图5,当实验对象产品50的尺寸比较短小时(图中未示出),无须将整个主实验房1都投入到热工实验中,则可将隔断门9和第三均流板10关闭,将第一房体空间17和第二房体空间18分隔开,将活动顶板11向上翻起并锁扣在外围房体2的顶壁上,将第一风

道段15与第二风道段16分隔开,而第一风道段15与中间隔断空间19连通,从而在所述第一房体空间17处构成了一个完整的循环风通路,而将第二房体空间18隔离在该循环风通路之外。将实验对象产品50放置在第一房体空间17内,然后启动第一风道段15内的循环风机组4、加热管14和空调机组5,则可实现对实验对象产品50进行热工实验。在上述热工实验中,仅利用第一房体空间17对实验对象产品50进行实验,实验所须循环和调节温度的空气量则大大减少,从而降低了热工实验的能耗成本。

41.进一步优化地,第一均流板6的透风截面积小于第二均流板7的透风截面积,在空气流动时,主实验房1的进风口21和回风口22之间会形成压差,在压差的作用下,依据虹吸原理,空气会自动向回风口22流动,从而提高循环风机组4的效率,降低能耗。相同的原理下,第一均流板6的透风截面积小于第三均流板10的透风截面积。

42.优选地,本实施方式的热工实验房还包括内加热器12,所述内加热器12放置于实验对象产品50内部,所述内加热器12通过稳压电源与外部电网连接,所述内加热器12受控连接于控制终端8。内加热器12通过稳压电源输出控制,实现恒定功率,进行实际电能消耗量计算,按照实际标准得到在特定室温环境下,箱内温度要维持在某一恒定温度持续一段时间内所需消耗的电能,理论的电能与实际消耗的电能进行对比,来判断箱体的保温性能。

43.进一步优化地,所述温度传感器13通过无线wifi或光纤与控制终端8信号连接,从而避免大功率电器,如内加热器12,对传输信号造成干扰。

44.在本实施方式中,所述第一均流板6、第二均流板7和第三均流板10采用的是百叶窗,而在其它实施方式中,也可采用流孔板。采用百叶窗的优点在于能够调整均流空隙的大小,即调整透风截面积的大小。在本实施方式中,所采用的百叶窗为双层纵横百叶窗。

45.另外,在用本实施方式的热工实验房对实验对象产品50进行热工实验时,可在主实验房1内放置可调高度的移动支架,然后再将实验对象产品50放置在移动支架上,可以调整实验对象产品50上下空间的空气流截面积,从而保证实验对象产品50周边的空气流量稳定、均匀。

46.本实施方式的热工实验房相对于现有技术,其优点在于:1)在主实验房1中内表面上没有凸出结构,从而可以避免主实验房1内流动的空气受凸出结构的影响而出现涡流或乱流的状况,主实验房1内空气的流动则更加均衡稳定,主实验房1内各个区域的空气温度则更加均匀,对于实验对象产品50的实验结果则更加精准。

47.2)在主实验房1中,由隔断门9、第三均流板10和活动顶板11组成的分隔机构能够将主实验房1分隔成小的实验空间,并用较小的实验空间来对实验对象产品50进行热工实验,实验所须循环和调节温度的空气量则大大减少,从而降低了热工实验的能耗成本。

48.3)在主实验房1的进风口21和回风口22处设置第一均流板6和第二均流板7,当空气流经第一均流板6和第二均流板7时,流动空气中的不稳定气流会变成均匀的气流进入或离开主实验房1,从而使主实验房1内进风口21和回风口22处的气流均匀稳定,进而使主实验房1内的空气温度均匀。

49.4)在主实验房1中,第一均流板6的透风截面积小于第二均流板7的透风截面积,在空气流动时,依据虹吸原理,空气会自动向回风口22流动,从而提高循环风机组4的效率,降低能耗。

50.以上仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围,因此,凡在

本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1