一种中深层地热能耦合太阳能的零排放供热系统

1.本发明属于可再生能源设备技术领域,具体涉及一种中深层地热能耦合太阳能的零排放供热系统。

背景技术:

2.中深层地热封闭式循环地源热泵技术,是将200~2000米左右中深层地热井内换热器与地热换热循环出来的热水,作为热源进入高温热泵机组蒸发器,通过高温热泵机组的提升,达到建筑物采暖所需的供水温度实现稳定地向建筑物供暖,该换热技术基于取热不取水原理,节能环保、可靠灵活。

3.太阳能集热技术主要是利用太阳辐射中的直射辐射和散射辐射进行光热转换成中低温热水,采集并传输给用热终端的技术,大部分采用的是一种用于社区居民热水或者采暖的非聚光集热技术。太阳能光伏发电技术是直接将太阳的光能转换为电能的技术。但相对地热能,太阳能的强度受季节、地点、气候等因素影响,是一种不稳定的能源形式,一般需要辅助储热储电技术。

4.储热技术是通过相变储能材料储热或者将太阳能制备出来的热能通过地下岩土体储存起来,用于调峰供暖需要,从而降低成本的能源技术。

5.目前,也有将中深层地热与太阳能集热装置集成,形成互补技术系统形式,例如中国专利文献公开了一种中深层地热与光热耦合的冷热联供系统[申请号:201811202979.5]:冷热联供系统包括:地热取热装置,用于提取地下岩石的热量;光热补热装置,用于所述地热取热装置从地下岩石提取的热量不足时补充热量;供热系统,与所述地热取热装置交换热量,用于为用户供热;供冷系统,与所述地热取热装置交换热量,用于为用户供冷。

[0006]

上述方案仅仅是将太阳能作为补充热源进行供热,无法实现供热和蓄热的有机结合,无法将不稳定的太阳能通过转化稳定的热能来源与中深层地热耦合,实现高效节能的供热,也没有将中深层地下空间作为蓄热空间,从而实现中深层地热的高效供热,更没有梯级利用地热能,结合建筑维护结构进行梯级热利用。

技术实现要素:

[0007]

本发明的目的是针对上述问题,提供一种中深层地热能耦合太阳能的零排放供热系统,旨在实现一种中深层地热封闭式循环地源热泵系统与太阳能集热供热系统、太阳能光伏发电系统和相变蓄热系统复合的高效供热蓄热系统,同时通过超低能耗集中供热和获取可在生清洁电力,实现了北方集中供热整套系统的零排放,助力供热领域实现碳中和目标。

[0008]

为达到上述目的,本发明采用了下列技术方案:本一种中深层地热能耦合太阳能的零排放供热系统,包括产能单元、储能单元以及用能单元,所述的产能单元具有中深层地埋管换热装置、太阳能光热集热装置以及光伏发电系统,所述的储能单元具有与用能单元

相连的电储热锅炉,所述的中深层地埋管换热装置与电储热锅炉直接相连,或者,所述的中深层地埋管换热装置通过中深层地热热泵与电储热锅炉和/或用能单元相连,且所述的太阳能光热集热装置与电储热锅炉和/或用能单元相连,所述的光伏发电系统连接有储电设备,且所述的储电设备与电储热锅炉、中深层地热热泵以及用能单元中的至少一个相连。

[0009]

传统的北方集中供热是通过燃煤热电联产集中供热,供热碳排放大,而本发明中通过独立的热网系统实现充分利用中深层地热能、太阳能和电能为北方集中供热用户高效供热,同时利用相变材料和中深层地下岩土体,通过太阳能光热和光伏电加热进行太阳能蓄能,实现集中供热的调蓄结合。

[0010]

在上述的一种中深层地热能耦合太阳能的零排放供热系统中,所述的用能单元包括含建筑墙体毛细辐射系统的建筑终端采暖辐射地板和含建筑墙体毛细辐射系统的电地暖设备的任意一种或两种组合)。

[0011]

在上述的一种中深层地热能耦合太阳能的零排放供热系统中,所述的电储热锅炉设置在供热负荷侧管路上,所述的供热负荷侧管路一端分别与中深层地埋管换热装置和太阳能光热集热装置并联接,另一端与用能单元的建筑终端采暖辐射地板相连,且所述的中深层地热热泵连接在供热负荷侧管路上。

[0012]

在上述的一种中深层地热能耦合太阳能的零排放供热系统中,所述的供热负荷侧管路上设有位于电储热锅炉一侧的负荷侧一级水泵以及位于电储热锅炉另一侧的负荷侧二级水泵,且所述的负荷侧一级水泵通过电储热锅炉与负荷侧二级水泵相连或者负荷侧一级水泵和负荷侧二级水泵直接相连。

[0013]

在上述的一种中深层地热能耦合太阳能的零排放供热系统中,所述的中深层地埋管换热装置包括若干依次设置的中深层封闭式循环井,且所述的中深层封闭式循环井分别通过中深层井循环水泵与供热负荷侧管路相连。

[0014]

在上述的一种中深层地热能耦合太阳能的零排放供热系统中,所述的中深层封闭式循环井中至少一个通过旁通管路直接连接用能单元的建筑墙体毛细辐射系统。

[0015]

在上述的一种中深层地热能耦合太阳能的零排放供热系统中,所述的太阳能光热集热装置包括太阳能光热集热器,所述的太阳能光热集热器通过集热循环水泵与蓄热水箱相连,且所述的蓄热水箱连接在供热负荷侧管路上。

[0016]

在上述的一种中深层地热能耦合太阳能的零排放供热系统中,所述的储电设备分别连接有电储热锅炉、中深层地热热泵、用能单元的电地暖设备以及中深层井循环水泵。

[0017]

在上述的一种中深层地热能耦合太阳能的零排放供热系统中,所述的中深层封闭式循环井中与建筑墙体毛细辐射系统相连的中深层封闭式循环井分别通过第一阀门与建筑墙体毛细辐射系统相连以及通过第二阀门连接在供热负荷侧管路上,且所述的供热负荷侧管路的供水管上设有位于中深层地热热泵的两个进水端之间的第三阀门,且所述的供热负荷侧管路的回水管上设有位于中深层地热热泵的两个回水端之间的第四阀门。

[0018]

在上述的一种中深层地热能耦合太阳能的零排放供热系统中,所述的建筑墙体毛细辐射系统包括设置在内墙抹灰和外墙抹灰之间的墙体,所述的墙体靠近外墙抹灰一侧具有毛细系统板材,且所述的毛细系统板材包括设置在墙体一侧的固定格栅,所述的固定格栅上固定有毛细管网,所述的毛细管网分布于墙体一侧且所述的毛细管网的进出水口分别与中深层封闭式循环井相连。

[0019]

与现有的技术相比,本发明的优点在于:1、可在生能源多能互补:能源侧百分之百利用可在生能源,即太阳能光伏、太阳能光热以及中深层地热能多能互补,通过创新的光热地热系统与建筑用能的耦合梯级设计,减少了太阳能光伏的装机容量,优化了系统配置,减少零排放系统的初投资,使得系统推广范围更广泛。

[0020]

2、跨周期储用结合:除了在供暖季期间采用相变锅炉储热和太阳能光伏储电进行调峰,还创新地采用了中深层岩土体储热技术,不仅实现了中深层地下换热的热平衡,还克服了太阳能不稳定的缺点,系统整体运行能效高。

[0021]

3、地热能梯级利用:中深层地热供暖采用中深层封闭式循环的热泵系统,用中深层地热井内换热器加热循环出来的热水作为热源,没有回灌问题,但是换热能力有限,此时可进行梯级利用,用于末端供暖,部分5~15℃水进入热泵机组蒸发器,通过热泵机组的提升,达到建筑物地板采暖系统45℃水供热要求,同时一部分5~15℃水直供进入墙体毛细辐射系统中,从而利用较低温度水提高建筑维护结构的保温性能,承担了部分室外冷负荷。

附图说明

[0022]

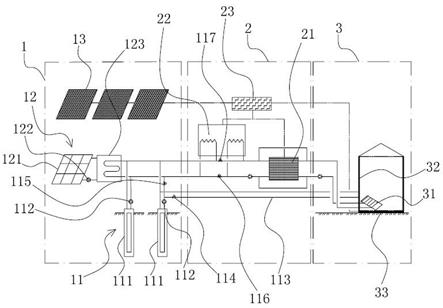

图1为本发明的系统原理示意图;图2为本发明的系统供热工况温度示意图;图3为本发明中建筑墙体毛细辐射系统的结构示意图;图4为本发明中建筑墙体毛细辐射系统的侧视图;图5为本发明的相变锅炉储热工况温度示意图;图6为本发明的中深层岩土体储热工况温度示意图;图7为本发明的中融雪供热工矿的示意图;图中:产能单元1、中深层地埋管换热装置11、中深层封闭式循环井111、外管111a、内管111b、中深层井循环水泵112、旁通管路113、第一阀门114、第二阀门115、第三阀门116、第四阀门117、太阳能光热集热装置12、太阳能光热集热器121、集热循环水泵122、蓄热水箱123、光伏发电系统13、储能单元2、电储热锅炉21、中深层地热热泵22、储电设备23、供热负荷侧管路24、供水管241、回水管242、负荷侧一级水泵25、负荷侧二级水泵26、用能单元3、建筑终端采暖辐射地板31、建筑墙体毛细辐射系统32、电地暖设备33、内墙抹灰321、外墙抹灰322、墙体323、毛细系统板材324、固定格栅325、毛细管网326。

具体实施方式

[0023]

下面结合附图和具体实施方式对本发明做进一步详细的说明。

[0024]

如图1

‑

2所示,一种中深层地热能耦合太阳能的零排放供热系统,包括产能单元1、储能单元2以及用能单元3,产能单元1具有中深层地埋管换热装置11、太阳能光热集热装置12以及光伏发电系统13,储能单元2具有与用能单元3相连的电储热锅炉21,中深层地埋管换热装置11与电储热锅炉21直接相连,或者,中深层地埋管换热装置11通过中深层地热热泵22与电储热锅炉21和/或用能单元3相连,且太阳能光热集热装置12与电储热锅炉21和/或用能单元3相连,光伏发电系统13连接有储电设备23,且储电设备23与电储热锅炉21、中深层地热热泵22以及用能单元3中的至少一个相连。优选地,这里的储电设备23分别连接有

电储热锅炉21、中深层地热热泵22、用能单元3的电地暖设备33以及中深层井循环水泵112。

[0025]

其中,产能单元1主要是通过中深层地热能、太阳能生产热能和电能,实现能源侧百分百可在生能源应用,从而实现零排放供热,储能单元2主要是通过储电设备23和电储热锅炉21存储热电,并通过电加热或者热泵的方式,将电能转化成热能,用能单元3包括:建筑终端采暖辐射地板31与建筑墙体毛细辐射系统32组合,或者建筑墙体毛细辐射系统32和电地暖设备33组合,或者三者组合。主要包含了建筑终端用于采暖的设备和用热水设备。系统通过智能控制和调解储能手段,高效实现产能单元的热电生产,并转化成终端所需的热能,实现智能热网的供需平衡。

[0026]

具体来讲,这里的电储热锅炉21设置在供热负荷侧管路24上,供热负荷侧管路24一端分别与中深层地埋管换热装置11和太阳能光热集热装置12并联接,另一端与用能单元3的建筑终端采暖辐射地板31相连,且中深层地热热泵22连接在供热负荷侧管路24上。

[0027]

其中,这里的供热负荷侧管路24上设有位于电储热锅炉21一侧的负荷侧一级水泵25以及位于电储热锅炉21另一侧的负荷侧二级水泵26,且负荷侧一级水泵25通过电储热锅炉21与负荷侧二级水泵26相连或者负荷侧一级水泵25和负荷侧二级水泵26直接相连。

[0028]

本实施例中的中深层地埋管换热装置11包括若干依次设置的中深层封闭式循环井111,且中深层封闭式循环井111分别通过中深层井循环水泵112与供热负荷侧管路24相连。

[0029]

优选地,这里的中深层封闭式循环井111中至少一个通过旁通管路113直接连接用能单元3的建筑墙体毛细辐射系统32。中深层封闭式循环井111内一部分5~15℃水直供进入墙体毛细辐射系统32中,从而利用较低温度水提高建筑维护结构的保温性能,承担了部分室外冷负荷。

[0030]

进一步地,这里的太阳能光热集热装置12包括太阳能光热集热器121,太阳能光热集热器121通过集热循环水泵122与蓄热水箱123相连,且蓄热水箱123连接在供热负荷侧管路24上。

[0031]

其中,中深层封闭式循环井111中与建筑墙体毛细辐射系统32相连的中深层封闭式循环井111分别通过第一阀门114与建筑墙体毛细辐射系统32相连以及通过第二阀门115连接在供热负荷侧管路24上,且供热负荷侧管路24的供水管241上设有位于中深层地热热泵22的两个进水端之间的第三阀门116,供热负荷侧管路24的回水管242上设有位于中深层地热热泵22的两个回水端之间的第四阀门117。

[0032]

如图3

‑

4所示,这里的建筑墙体毛细辐射系统32包括设置在内墙抹灰321和外墙抹灰322之间的墙体323,所述的墙体323靠近外墙抹灰322一侧具有毛细系统板材324,且所述的毛细系统板材324包括设置在墙体323一侧的固定格栅325,所述的固定格栅325上固定有毛细管网326,所述的毛细管网326分布于墙体323一侧且所述的毛细管网326的进出水口分别与中深层封闭式循环井111相连。

[0033]

本实施例中,一种中深层地热能耦合太阳能的零排放供热系统的工作工况如下:单供热工况:中深层地热热泵地板采暖单供热工况:启动中深层封闭式循环井111,开启中深层井循环水泵112,开启中深层地热热泵22以及供热负荷侧一级水泵25和负荷侧二级水泵26,为建筑终端采暖辐射地板31提供45℃温度的热水。

[0034]

太阳能光热系统地板采暖单供热工况:开启太阳能光热集热器121、蓄热水箱123、集热循环水泵122,建立太阳能集热循环,开启供热负荷侧一级水泵25和负荷侧二级水泵26,为建筑终端采暖辐射地板31提供45℃温度的热水。

[0035]

电储热锅炉地板采暖单供热工况:开启电储热锅炉21电加热功能或者储热释热功能,开启负荷侧二级水泵26,为建筑终端采暖辐射地板31提供45℃温度的热水。

[0036]

太阳能光伏发电电采暖单供热工况:开启光伏发电系统13,将电力通过储电设备23存储起来,并直接供应给建筑终端室内的采用地暖电热膜的电地暖设备33,实现地面辐射电供暖方式,由于末端已用中深层水地板采暖,可在主要活动区域铺设电热膜作为辅助供暖。

[0037]

中深层地热直供墙体保温供热工况:开启与旁通管路113连接的中深层封闭式循环井111,开启中深层井循环水泵112,通过旁通管路113直接连接建筑墙体毛细辐射系统32,提供5~15℃温度的热水用于墙体热辐射,减少维护结构带来的冷负荷。

[0038]

融雪供热工况:如附图7所示:中深层封闭式循环井111是由同心套管结构组成,外管111a由石油钢管通过水泥固定在地下2000米的钻井中,内管111b为耐高温的改性pe管材,内管111b底部为筛管,起到支撑内管和流通介质的作用,循环水从外管外管111a环空区域进入,从内管111b底部被水泵抽上地面,并与建筑墙体毛细辐射系统32连接,北方地区,岩土100米浅层温度大约在10℃左右,2000米中深层温度至少60℃,所以中深层封闭式循环井111的供回水温度在间歇后启动运行瞬时可高达60℃,足以快速融雪,并快速提高室内温度,改善辐射系统升温慢的特性,稳定供热后可在15℃供水工况下运行,也能保持外墙不被冰雪附着,同时承担部分室内热负荷,这样防止极寒地区的建筑外墙产生冰雪,较低温度可以融雪,从而减少室内热负荷需求。

[0039]

复合供热工况:如附图2所示,根据负荷变化比例,优先启动中深层地埋管换热装置11和直供系统,作为基础供热热源,此时运行的是中深层地热热泵22单供热工况和中深层地热直供墙体保温供热工况,当中深层地热供应热负荷满足不了峰值负荷,再启动太阳能光热集热装置12进行联合供热,此时复合运行了太阳能光热系统供热工况,对于极端寒冷天气,启动电储热锅炉21电加热或者储热释热进行供热,同时启动电采暖,此时运行的是中深层地热热泵复合太阳能光热和电储热锅炉供热系统供热工况,辅助电采暖单供热工况。复合系统根据系统供热能效最优作为控制目标,切换热源系统,以降低系统能耗,同时提高系统稳定性。

[0040]

储能工况:相变锅炉储热工况:如附图5所示,在非供暖季节或者供暖季节的间歇供暖期间,可开启太阳能光热集热器121和光伏发电系统13,太阳能光热集热器可以制备热水,光伏发电系统发电可以通过电储热锅炉21制备热水,从而把太阳能转化的热能储存到锅炉相变储热材料中。

[0041]

中深层岩土体储热工况:如附图6所示,在非供暖季节或者供暖季节的间歇停暖期间,可开启太阳能光热集热器121和光伏发电系统13,太阳能光热集热器可以制备热水,光伏发电系统发电可以通过

电储热锅炉21制备50℃以上的热水,同时开启中深层井循环水泵112,将太阳能光热光伏制备的50℃以上的热水在中深层封闭式循环井111中循环,从而把太阳能,通过光热和光电两种方式储存到地下中深层岩土体中,使得岩土体上半部分平均温度得到提高,有利于提升地热井供热工况效率。驱动水系统循环的水泵电力又来自于太阳能光伏系统,所以储热本身不产生能耗。

[0042]

太阳能光伏储电工况:开启光伏发电系统13,将电力通过储电设备23存储起来,使得在热网系统需要的时候,可以稳定输送给中深层地热热泵22、电储热锅炉21以及电地暖设备33。

[0043]

储热的热量可作为调峰热源使用,从而进一步降低整体运行能耗。对于多个中深层封闭式地热井的井群,可以将部分井作为储热井,部分井作为供热井,在运行期间灵活配置,提高整体运营效率。

[0044]

本实施例的有益效果在于:可在生能源多能互补:能源侧百分百利用可在生能源,即太阳能光伏、太阳能光热以及中深层地热能多能互补,通过创新的光热地热系统与建筑用能的耦合梯级设计,减少了太阳能光伏的装机容量,优化了系统配置,减少零排放系统的初投资,使得系统推广范围更广泛。

[0045]

跨周期储用结合:除了在供暖季期间采用相变锅炉储热和太阳能光伏储电进行调峰,即在充分利用中深层地热能作为基础热源,辅助太阳能作为调峰措施,同时利用太阳能在非供暖季节或者供暖季节的间歇供暖期对地下岩土体和相变锅炉进行蓄能,利用多能互补系统调峰、蓄能技术,极大地增强了中深层封闭式地热井的换热能力,还创新地采用了中深层岩土体储热技术,即在非供暖季节或者供暖季节的间歇停暖期间,将来自太阳能光伏光热制备的热水反向存储到中深层岩土体中,使得中深层埋管周围的岩土体平均温度升高,极大提高了中深层地热热泵供热和直供供热工况的效率。不仅实现了中深层地下换热的热平衡,还克服了太阳能不稳定的缺点,系统整体运行能效高。

[0046]

地热能梯级利用:传统中深层地热供暖是水热型,而非封闭式换热,面临着回灌难题,本发明中所述中深层地热供暖,是采用中深层封闭式循环的热泵系统,用中深层地热井内换热器加热循环出来的热水作为热源,没有回灌问题,但是换热能力有限,此时可进行梯级利用,根据200~2000米深度不同,利用循环水温在5~15℃之间,如果用于末端供暖,至少需要45℃水进入地板采暖系统,部分5~15℃水进入热泵机组蒸发器,通过热泵机组的提升,达到建筑物地板采暖系统45℃水供热要求,同时一部分5~15℃水直供进入墙体毛细辐射系统中,如附图3

‑

4所示,从而利用较低温度水提高建筑维护结构的保温性能,承担了部分室外冷负荷。

[0047]

本文中所描述的具体实施例仅仅是对本发明精神作举例说明。本发明所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,但并不会偏离本发明的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。

[0048]

尽管本文较多地使用了产能单元1、中深层地埋管换热装置11、中深层封闭式循环井111、外管111a、内管111b、中深层井循环水泵112、旁通管路113、第一阀门114、第二阀门115、第三阀门116、第四阀门117、太阳能光热集热装置12、太阳能光热集热器121、集热循环水泵122、蓄热水箱123、光伏发电系统13、储能单元2、电储热锅炉21、中深层地热热泵22、储

电设备23、供热负荷侧管路24、供水管241、回水管242、负荷侧一级水泵25、负荷侧二级水泵26、用能单元3、建筑终端采暖辐射地板31、建筑墙体毛细辐射系统32、电地暖设备33、内墙抹灰321、外墙抹灰322、墙体323、毛细系统板材324、固定格栅325、毛细管网326等术语,但并不排除使用其它术语的可能性。使用这些术语仅仅是为了更方便地描述和解释本发明的本质;把它们解释成任何一种附加的限制都是与本发明精神相违背的。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1