一种低温对口热电协同供热系统的制作方法

本发明涉及一种低温对口热电协同供热系统和方法,属于热电、节能环保领域。

背景技术:

1、受气象条件影响较大的风、光电,其不稳定性满足不了生产生活可靠用电需求。因此,这些能源不可能替代稳定可靠火力热电能源。

2、但是火力发电生产供给和需求,存在着严重的热电不协同,弃热弃电弃压力损失能源浪费严重。首先是近年来机组“上大压小”,大型纯凝机组能源利用效率约40%,燃烧后通过水蒸汽方式排放浪费清洁热能约60%。其次是热电联产机组采用抽汽供热,由于抽汽能力的限制,不仅导致部分热能通过冷却塔弃热浪费,而且更主要在于采用极度不对口的高温抽汽供热,弃压力损失能源浪费也非常严重(与弃热浪费相当);三是供热期,特别是严寒期采用“以热定电”生产方式,热电不协同导致弃电能源浪费。这些能源浪费通过水蒸汽方式排放,能源浪费不仅导致污染物和碳排放强度增加,更主要在于通过水蒸汽排放,导致污染物扩散自清能力降低,环境容量缩小加剧了环境污染。

3、现行供热技术落后达不到热电协同运行,导致弃热弃电弃压力损失能源浪费。主要在于:

4、常规抽汽供热技术。量大面广极度不对口的抽汽供热方式,不仅导致压力损失浪费,用电高峰时段发供电能力降低,而且受抽汽能力限制,部分蒸汽通过低压缸发电做功后热能经冷却塔排放,余热得不到利用导致供热能力降低,达不到热电协同运行。

5、切除低压缸供热技术。与常规抽汽供热技术相比,避免了部分通过低压缸发电做功后经冷却塔排放弃热损失,但是又增加了抽汽供热极度不对口的压力损失浪费,对用电高峰时段发供电能力影响更大,仍达不到热电协同运行。

6、转子互换和光轴供热技术,每年需要停机换轴两次,不仅切换不易,而且同样会对用电高峰时段造成影响(影响发供电能力20~40%),达不到热电协同运行。

7、高温长输供热技术、热泵回收供热技术和蓄热供暖等供热技术,不仅投资大而且效率低,仍然是以对发电影响较大的极度不对口的抽汽供热方式为主。

8、《一种以电厂循环冷却水作为热泵低品位热源的供热系统》。申请号200610112862.9。采用分散热泵提温利用低温热能,存在着不适用的严重缺陷,一是采用热泵投资大效率低;二是采用电热泵供热又会增加用电高峰时段消耗电能;三是输送温差小(10℃左右)输送利用能力能耗大不能远距离输送利用。虽然能够通过热泵提温利用部分余热,但是采用部分利用余热需要机组优化选择安全高效背压运行,因为提高背压增加供水温影响机组效率,降低热网回水温度背压下降又会影响到安全。申请号200610112862.9在热网中设置的旁通管路(17)作用,就是起稳定机组安全高效背压的作用,起不到提高输送能力的作用。同样达不到热电协同运行。

9、解决供热能源浪费,最理想的方法是机组纯凝运行让排放变资源低温对口梯级利用,热网、电网两路供热,热网主要任务避免发电机组弃热,电网主要任务避免发电机组弃电,达到低温对口热电协同供热,有效避免弃热弃电弃压力损失能源浪费,使机组能源利用效率提高50%以上。其中在用电高峰期提高机组出力增加供电能力30~40%,提高供热能力60%以上。申请号201510727260.3《一种低温余热循环利用系统》,在电厂采用由凝汽器1、热源循环泵、热网循环泵和两循环组的近路循环通道组成变流匹配系统,既可以满足电厂降低端差提高温度高效运行,又可以满足热网大温差大流量提高输送能力高效运行,可达到最理想的供热方式。但却被认为在电厂两循环泵组之间的近路循环通道与对比文件申请号200610112862.9热网系统中设置的旁通管路(17)作用相同,否定其申请的创造性。

10、因极度不对口的抽供热方式,导致热电生产供给与需求不协同,弃热弃电弃压力损失能源浪费严重,为此,16位院士联名建议,“大力发展调峰机组,特别是供热机组的深度调峰能力”。

11、解决供热巨量能源浪费导致环境污染是当务之急,对低温对口供热解决能源浪费有信心。为此再次申请一种低温对口热电协同供热系统,本技术在原申请《一种低温余热循环利用系统》的创造性基础上又进行了再创新改进,改进后的创新点在于采用机组既有运行设备实现,实施容易投资低,灵活切换安全高效,供热温度更高、温差更大、输送能力更强、应用范围更广,调峰运行更深更灵活。

12、发明目的

13、提供一种低温对口热电协同供热系统,目的在于通过变流匹配升温系统,大流量换热降低端差,大温差输送提高输送利用能力,即通过机组凝汽器实现余热驱动的巨型热泵功能。达到火电机组纯凝运行排放变资源低温对口利用供热,热网与电网互补共同完成供热任务。既可以增加机组发供电能力,又可以增加机组供热能力,使机组灵活深度调峰能力达到70%以上,能源利用效率提高50%以上。有效解决能源缺乏、环境污染、应对气候变化和企业亏损等焦点问题。

14、低温对口——是指采用高于环境温度,低于火电机组安全背压允许的排汽供热温度供热,即让通过凝汽器排放变资源对口供热梯级利用。避免机组弃热和弃压力损失浪费。

15、热电协同——是指在用电高峰时段,降低供热对发供电的影响,增加发供电能力;同时降低电能转热能高能低用供热浪费。在用热高峰时段电热互补弃电调峰提高供热能力。利用少量弃电转热能达到热电协同运行。

技术实现思路

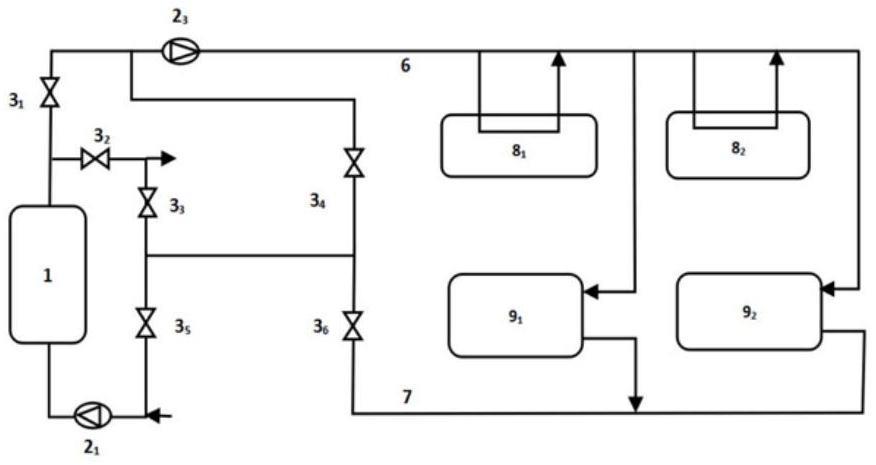

1、提出一种低温对口热电协同供热系统,系统由凝汽器、热源循环泵【21、22】、热网循环泵23、通道开关阀【31、32、33、34、35、36】、热泵【4】、尖峰加热器【41】、供水管线【6】、回水管线【7】、散热器供热站【82、82】和地暖供热站【91、92】等构成。

2、其特征在于降低换热端差提高输送温度与温差,采用凝汽器【1】、循环水泵【21】、热网循环泵【23】。以及两组循环水泵之间回水通道开关阀【32、33】、热泵回水通道开关阀【34】、回水控制开关阀【35】和热网回水通道开关阀【36】等形成换热大流量输送大温差变流匹配升温系统。其流程是热网低温回水先通过体外升温20~50℃,再送入凝汽器升温3~10℃,升温后送到热泵再提温10~30℃,满足供热不同时期温度需求。

3、其特征在于循环水泵【21】和热网循环水泵【23】与两组循环水泵之间回水通道开关阀【32、33】、热泵回水通道开关阀【34】构成流量不同方向相反的公共循环通道,其中通过循环水泵【21】、凝汽器【1】的循环水流量,远大于热网循环泵2的循环水流量。通过凝汽器升温后的绝大部分高温循环水再通过回水通道回送到凝汽器再升温循环,满足机组经济循环倍率50~120倍要求。达到提速防垢强化换热降低端差,提高输送温度、温差与流量,增加低温对口利用能力。采用排入凝汽器1的排气温度随进水温度变化而变化的排汽驱动提高水温达到热平衡,适时满足低温对口梯级利用。采用余热驱动能效比高于高品质能源驱动热泵技术的4~10倍。机组本体不做任何改造投资低,利用机组既有的循环水泵【21】便于灵活切换。

4、其特征在于循环利用降低回水温度提高温差增加余热利用能力:热网采用单双管混供循环利用输送到用户端的可用热能,即散热器供热换热站采用单管供热,由供水管线6取水再回到供水管线【6】。地暖供热换热站采用双管供热,即由供水管线【6】取高温水,换热后回送到热网回水管线【7】,通过循环利用热网回水温度降低到20~30℃。根据机组大小热量多少和热网输送利用能力,必要时采用具有双向功能的电热泵调峰,进一步提高供热能力降低回水温度。

5、其特征在于大型机组纯凝运行让排放变资源低温对口弃电调峰供热。即非严寒期采用“以电定热”避免弃热运行提高供热能力;严寒期“以热定电”弃电调峰避免弃电运行提高供热能力;同时避免极度不热电协同的高温抽汽供热压力损失能源浪费。不仅可以提高用电高峰发电出力,增加供电能力30~40%,而且可以通过避免弃热和非供电高峰时段电能转热能供热利用,提高机组供热能力60%。满足电网供电峰值和热网供热峰值要求,达到热电协同运行提高能源利用效率。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!