单进风多模新风机的制作方法

1.本实用新型涉及空气净化技术领域,具体而言,涉及一种单进风多模新风机。

背景技术:

2.现有技术从仅能实现室内空气内部循环净化的空气净化器,到可以向室内输送新风的单向流、双向流新风机,为改善、净化建筑室内空气提供了解决方案。几年出现多种送排风模式组合的多模式新风机,从一定程度上为用户提供了更多技术方案。然而在多模式新风机的模式切换、结构小型化,安装简化等方面依然存在较大的改进空间,需要在模式切换的智能控制、风阀合理设计及布置、结构紧凑、安装简便等实用性方面进行设计和改进。

3.申请号cn201921606985.7的实用新型专利公开一种可实现多模式切换的新风机,如图1所示,包括一密闭壳体,所述壳体内部包括有送风模块、新风混风模块以及设置于新风混风模块和送风模块之间的滤网模块;所述空气通过新风混风模块进入壳体内部经滤网模块净化后通过送风模块送出;所述送风模块包括有送风机以及设置于壳体一端的送风口,所述新风混风模块包括壳体内部分割而成的新风通道和混风通道以及设置与壳体另一端的新风口和混风口,所述新风口于新风通道相连,所述混风口与混风通道相连。实现了单独新风净化、单独回风净化、混合新风及回风净化三个模式切换。

4.申请号cn201920038719.2的实用新型提供了一种多送风模式新风机,涉及新风领域,解决了新风机送风模式单一,用途单一的技术问题;如图2所示,该装置包括:外壳,外壳的一侧设置有第一进风口和第二进风口,第一进风口通过止回装置连接有第一风机,第二进风口通过止回装置连接有第二风机,外壳的另一侧设置有出风口,出风口设置于室内,且出风口的进风侧设置有过滤装置;本实用新型通过第一进风口与第二进风口相连接的管道的不同安装形式、以及不同风机和止回装置的开启,可形成单向流进风模式、混风模式以及大风量净化模式。上述多模式的送风模式,用户可根据实际需要选择安装,改变了传统新风机模式单一的局限性。

5.现有技术的风阀设计及布置不合理,容易导致漏风和增加风阻,且部分相似结构的新风机的功能在安装时选择后,不能由用户在使用时随时根据需要切换或智能系统切换。

技术实现要素:

6.本实用新型旨在一定程度上解决上述技术问题。

7.有鉴于此,本实用新型提供了一种单进风多模新风机,该单进风多模新风机设置新风、回风风阀及智能控制器实现模式切换的智能控制,其风阀合理设计及布置、结构紧凑、安装简便。

8.为了解决上述技术问题,本实用新型提供了一种单进风多模新风机,其特征在于,包括壳体,所述壳体的一侧开设用于引入室外气体的室外新风口和用于引入室内气体的室内回风口,所述壳体的另一侧开设开设用于向室内送风的室内送风口,所述壳体内设有靠

近所述室内送风口的风机,所述壳体内还设有用于过滤气体的过滤模块。

9.根据本实用新型的一个实施例,所述过滤模块靠近所述风机设置。

10.根据本实用新型的一个实施例,所述室外新风口连通室外新风管,所述室内回风口连通室内回风管。

11.根据本实用新型的一个实施例,所述室内送风口连通所述室内送风管。

12.根据本实用新型的一个实施例,所述室外新风口设置和所述室内回风口均设置转换电动阀组件。

13.根据本实用新型的一个实施例,所述转换电动阀组件包括驱动组件、移动阀瓣和固定在所述壳体内的限位框板,所述移动阀瓣与所述限位框板滑动连接,所述驱动组件驱动所述移动阀瓣在挡风位置和离开挡风位置之间移动。

14.根据本实用新型的一个实施例,所述驱动组件包括第一驱动电机、驱动齿轮和齿板,所述第一驱动电机带动所述驱动齿轮旋转,所述驱动齿轮与所述齿板相啮合,所述齿板固定所述移动阀瓣以带动所述移动阀瓣往复移动。

15.根据本实用新型的一个实施例,所述第一驱动电机与所述驱动齿轮同轴固定连接。

16.根据本实用新型的一个实施例,所述转换电动阀组件包括第二驱动电机、转动阀瓣和固定在所述壳体内的支撑框板,所述转动阀瓣设置在所述支撑框板内,所述第二驱动电机固定连接所述转动阀瓣,所述转动阀瓣在所述第二驱动电机的带动下在打开位置和关闭位置之间进行转动。

17.本实用新型的技术效果在于:通过组合设置新风风阀和回风风阀,由智能控制器按设定的监测控制程序,可实现正压新风、内循环和混风三种模式的手动或自动切换;2、内部风道截面大、漏风率低、风阻小;3、风阀合理设计及布置,整机结构紧凑、安装简便。

附图说明

18.图1是现有技术中一种可实现多模式切换的新风机的结构示意图;

19.图2是现有技术中一种多送风模式新风机的结构示意图;

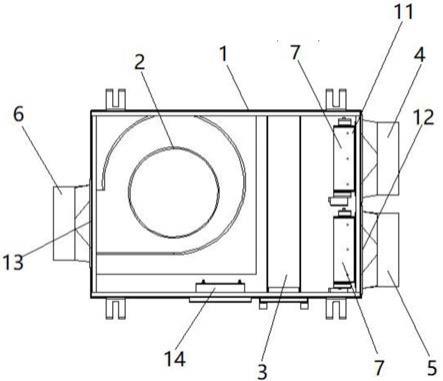

20.图3是根据本实用新型的一种单进风多模新风机的结构示意图;

21.图4是根据本实用新型的一个实施例的转换电动阀组件的关闭状态示意图;

22.图5是根据本实用新型的一个实施例的转换电动阀组件的打开状态示意图;

23.图6是根据本实用新型的另一个实施例的转换电动阀组件的关闭状态示意图;

24.图7是根据本实用新型的另一个实施例的转换电动阀组件的开启状态示意图;

25.图8是根据本实用新型的另一个实施例的转换电动阀组件的一侧的结构示意图;

26.图9是根据本实用新型的另一个实施例的转换电动阀组件的另一侧的结构示意图。

27.其中,1

‑

壳体;2

‑

风机;3

‑

过滤模块;4

‑

室外新风管;5

‑

室内回风管;6

‑

室内送风管;7

‑

转换电动阀组件;11

‑

室外新风口;12

‑

室内回风口;13

‑

室内送风口;14

‑

控制器;71

‑

驱动组件;72

‑

移动阀瓣;73

‑

限位框板;711

‑

第一驱动电机;712

‑

驱动齿轮;713

‑

齿板;714

‑

第二驱动电机;715

‑

转动阀瓣;716

‑

支撑框板。

具体实施方式

28.下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步说明,以使本领域的技术人员可以更好的理解本实用新型并能予以实施,但所举实施例不作为对本实用新型的限定。

29.如图3所示,一种单进风多模新风机,包括壳体1,壳体1的一侧开设用于引入室外气体的室外新风口11和用于引入室内气体的室内回风口12,壳体1的另一侧开设开设用于向室内送风的室内送风口13,壳体1内设有靠近室内送风口13的风机2,壳体1内还设有用于过滤气体的过滤模块3。

30.需要说明的是,靠近室外新风口11的转换电动阀组件7为新风风阀,靠近室内回风口12的为回风风阀。

31.根据本实用新型的具体实施例,(1)正压新风模式:关闭回风风阀、打开新风风阀,室外新风通过室外新风口11经新风风阀、过滤模块3、风机2和室内送风口13将过滤净化后的洁净新鲜空气送入室内;室内空气保持一定的正压值,将污浊空气通过门窗缝隙排出室外。(2)内循环模式:打开回风风阀、关闭新风风阀,室内空气经过室内回风口12、回风风阀、过滤模块3、风机2和室内送风口13将过滤净化后的室内污浊空气重新送入室内。(3)混风模式:同时打开回风风阀和新风风阀,室外空气和室内回风经过滤净化后,同时向室内输送室外新鲜空气和室内回风;将少量污浊空气通过门窗缝隙排出室外。正压新风、内循环和混风三种模式的切换可手动控制或设定为自动模式,由控制器14内已经设定的根据室内外温度、pm2.5、co2等多种指标联合控制的程序进行自动判定,切换本新风机的工作模式。

32.具体的,过滤模块3靠近风机2设置。

33.具体的,室外新风口11连通室外新风管4,室内回风口12连通室内回风管5。

34.具体的,室内送风口13连通室内送风管6。

35.如图4、图5、图6、图7、图8和图9所示,室外新风口11设置和室内回风口12均设置转换电动阀组件7。

36.根据本实用新型的具体实施例,转换电动阀组件7包括驱动组件71、移动阀瓣72和固定在壳体1内的限位框板73,移动阀瓣72与限位框板73滑动连接,驱动组件71驱动移动阀瓣72在挡风位置和离开挡风位置之间移动。

37.具体的,限位框板73固定在室外新风口11(室内回风口12)的内壁。

38.具体的,驱动组件71包括第一驱动电机711、驱动齿轮712和齿板713,第一驱动电机711带动驱动齿轮712旋转,驱动齿轮712与齿板713相啮合,齿板713固定移动阀瓣72以带动移动阀瓣72往复移动。

39.具体的,第一驱动电机711与驱动齿轮712同轴固定连接。

40.根据本实用新型的具体实施例,转换电动阀组件7包括第二驱动电机714、转动阀瓣715和固定在壳体1内的支撑框板716,转动阀瓣715设置在支撑框板716内,第二驱动电机714固定连接转动阀瓣715,转动阀瓣715在第二驱动电机714的带动下在打开位置和关闭位置之间进行转动。

41.根据本实用新型的具体实施例,正压新风模式,关闭回风风阀、打开新风风阀。室外新风通过室外新风口11经新风风阀、过滤模块、风机和室内送风口13将过滤净化后的洁净新鲜空气送入室内;室内空气保持一定的正压值,将污浊空气通过门窗缝隙排出室外。该模式下,由于室内外压差,室外的空气无法通过门窗缝隙进入室内,有效防止病毒微生物的

侵入。

42.根据本实用新型的具体实施例,内循环模式,该模式相当于传统的空气净化器的功能,可以在室内含氧量充足时运行,节约建筑室内的能量。打开回风风阀、关闭新风风阀,室内空气经过室内回风口12、回风风阀、过滤模块、风机和室内送风口13将过滤净化后的室内污浊空气重新送入室内。

43.根据本实用新型的具体实施例,混风模式,既可以输送新风、为室内补充氧气,又可以回收室内的部分能量,使室内温湿度保持在一个舒适的范围内;同时打开回风风阀和新风风阀,室外空气和室内回风经过滤净化后,同时向室内输送室外新鲜空气和室内回风;将少量污浊空气通过门窗缝隙排出室外。

44.具体的,过滤模块为过滤网。

45.以上所述实施例仅是为充分说明本实用新型而所举的较佳的实施例,本实用新型的保护范围不限于此。本技术领域的技术人员在本实用新型基础上所作的等同替代或变换,均在本实用新型的保护范围之内。本实用新型的保护范围以权利要求书为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1