一种豆粕饲料干燥装置的制作方法

1.本实用新型涉及豆粕干燥技术领域,尤其涉及一种豆粕饲料干燥装置。

背景技术:

2.豆粕的蛋白质含量较高,是制作牲畜与家禽饲料的主要原料。为了便于豆粕的保存,通常使用烘干装置降低含豆粕的水量。传统的方法为直接在装置内通入干燥风,由于大量的豆粕相互粘结在一起,热源干燥风与豆粕的接触面积相对较小,干燥效率较差。

3.为解决上述问题,中国发明专利,公告号为cn113074537a,公开了一种饲料用豆粕干燥装置,其主要技术点为:落料板上侧的第一进风口吹出的热风既能够起到烘干作用,又能够推动豆粕在落料板上滑动,防止豆粕堆积,并减少了电机的使用;由于豆粕在落料板上滑动的同时,自身也在发生滚动,从而对豆粕进行多角度烘干;豆粕的多次下落起到翻料的作用,使得各部分豆粕能够均匀烘干。

4.对于上述现有技术至少具有以下缺陷:1.对豆粕烘干的同时,豆粕蒸发的水分大量聚集在干燥装置内无法排出,且豆粕在多次滑动的同时,会扬起大量灰尘;2.第一进风口吹出的热风角度单一,对于相互粘结的豆粕饲料,需布置多个进风口才能达到充分干燥的效果。

技术实现要素:

5.有鉴于此,有必要提供一种豆粕饲料干燥装置,解决现有技术中热风角度单一,干燥效果不佳以及水气灰尘无法排出的技术问题。

6.为达到上述技术目的,本实用新型的技术方案提供一种豆粕饲料干燥装置,包括:搅拌仓、干燥仓以及出料仓;所述搅拌仓包括搅拌机构和网状隔板,所述搅拌机构安装于所述搅拌仓内、以用于搅拌豆粕饲料;所述网状隔板固设于所述搅拌机构的下方;所述干燥仓包括第一热风口、落料板、导风板和排气口,所述干燥仓内相对的两个侧面上分别安装有落料板和导风板,所述落料板向下倾斜设置,所述导风板向上倾斜设置,所述落料板与所述导风板之间合围形成落料口;所述第一热风口位于所述落料板的上方、并朝所述导风板出风;所述排气口位于所述导风板的上方、以用于抽出水气;所述出料仓包括出料通道和第二热风口,所述出料通道的进料口与所述落料口相连通,所述出料通道的内壁向外凸起形成多个扰流部;所述第二热风口开设于所述出料仓的内壁上、并向出料通道的进料口通入热风。

7.进一步的,所述搅拌机构包括电机、搅拌轴和搅拌叶,所述电机安装于所述搅拌仓上,所述电机与所述搅拌轴传动连接、以用于驱动所述搅拌轴旋转,所述搅拌轴上下交错连接有若干个搅拌叶。

8.进一步的,所述搅拌叶上均匀开设有若干条形通孔。

9.进一步的,所述搅拌仓具有一可拆卸连接的搅拌仓盖,所述搅拌仓盖上安装有所述电机。

10.进一步的,所述网状隔板倾斜设置于所述搅拌机构的下方。

11.进一步的,所述排气口上安装有滤网。

12.进一步的,所述排气口连接有抽气机。

13.进一步的,所述第一热风口和第二热风口连接有热风机。

14.进一步的,多个所述扰流部分别交错设置于所述出料通道上方和下方。

15.进一步的,位于所述出料通道上方的扰流部具有向下的倾斜面,所述出料通道下方的所述扰流部具有向上的倾斜面。

16.与现有技术相比,本实用新型的有益效果包括:

17.1.搅拌机构安装于搅拌仓内、以用于搅拌豆粕饲料;通过上述设置方式,搅拌机构将豆粕饲料均匀搅拌,使豆粕饲料之间不会相互粘结,可便于后续干燥作业的展开。

18.2.落料板向下倾斜设置,导风板向上倾斜设置,第一热风口位于落料板的上方、并朝所述导风板出风,排气口位于导风板的上方;通过上述设置方式,导风板用于改变热风的流向,以使豆粕饲料得到更大的上扬空间,进而与热气有更大的接触面,排气口用于将水气和灰尘排出干燥仓。

19.3.第二热风口开设于出料仓的内壁上、并向出料通道的进料口通入热风,出料通道的内壁向外凸起形成多个扰流部;通过上述设置方式,使得豆粕饲料被热风裹挟着在多个扰流部之间窜动,以实现充分干燥的效果。

附图说明

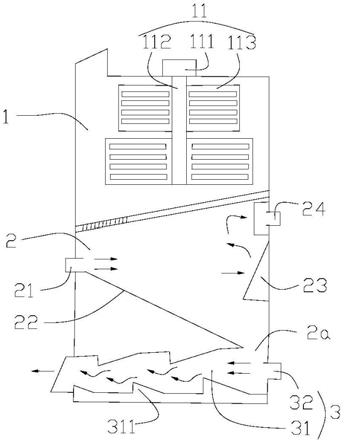

20.图1是根据本实用新型实施例所述的豆粕饲料干燥装置的结构示意图一;

21.图2是根据本实用新型实施例所述的豆粕饲料干燥装置的结构示意图二;

22.图中:1.搅拌仓,11.搅拌机构,111.电机,112.搅拌轴,113.搅拌叶,2.干燥仓,21.第一热风口,22.落料板,23.导风板,24.排气口,25.落料副板,26.导风副板,27.第三热风口,28.副排气口,2a,落料口,2b,第一落料空隙,2c,第二落料空隙,3.出料仓,31.出料通道,311,扰流部,32.第二热风口。

具体实施方式

23.下面结合附图来具体描述本发明/实用新型的优选实施例,其中,附图构成本技术一部分,并与本发明/实用新型的实施例一起用于阐释本发明/实用新型的原理,并非用于限定本发明/实用新型的范围。

24.如图1所示,本实用新型提供了一种豆粕饲料干燥装置,包括:搅拌仓1、干燥仓2以及出料仓3。

25.其中,所述搅拌仓1包括搅拌机构11和网状隔板12,所述搅拌机构11安装于所述搅拌仓1内、以用于搅拌豆粕饲料;所述网状隔板12固设于所述搅拌机构11的下方。

26.所述干燥仓2包括第一热风口21、落料板22、导风板23和排气口24,所述干燥仓2内相对的两个侧面上分别安装有落料板22和导风板23,所述落料板22向下倾斜设置,所述导风板23向上倾斜设置,所述落料板22与所述导风板23之间合围形成落料口2a;所述第一热风口21位于所述落料板22的上方、并朝所述导风板23出风;所述排气口24位于所述导风板23的上方、以用于抽出水气。

27.所述出料仓3包括出料通道31和第二热风口32,所述出料通道31的进料口与所述

落料口2a相连通,所述出料通道31的内壁向外凸起形成多个扰流部311;所述第二热风口32开设于所述出料仓3的内壁上、并向出料通道31的进料口通入热风。

28.于本实施例中,搅拌机构11将搅拌仓1内腔中的豆粕饲料均匀搅拌,使豆粕饲料之间不会相互粘结,豆粕饲料会通过网状隔板12上的网孔下落至干燥仓2内;第一热风口21朝导风板23出风,导风板23用于改变热风的流向,以使豆粕饲料得到更大的上扬空间,进而与热气有更大的接触面,在这个过程中,所蒸发的水气以及所携带的灰尘与豆粕饲料相分离、并通过排气口24抽离排出干燥仓2;接着,豆粕饲料从落料口2a下落到出料仓3中,由第二热风口32向出料通道31通入热风,豆粕饲料被热风裹挟着在多个扰流部311之间窜动,直到从出料通道31的出料口喷出。

29.其中,所述网状隔板12靠近所述第一热风口21的一端向下倾斜,所述网状隔板12的网孔均匀布置于所述网状隔板12靠近所述第一热风口21的一端。

30.于本实施例中,第一热风口21导出的平行热风,经导风板23阻挡后方向向上并将豆粕饲料扬起,方向向上的热风经网状隔板12阻挡后向下,同时与平行热风汇合持续将豆粕饲料腾空。

31.如图2所示,另外,可根据实际干燥需求来设置干燥仓2的数量,比如干燥仓2的数量为两个,第一个干燥仓2由网状隔板12、落料板22和导风板23合围形成;第二个干燥仓2包括落料副板25、导风副板26、第三热风口37以及副排气口38,并由落料板22、落料副板25和导风副板26合围形成。

32.具体的,在第二个干燥仓2内相对的两个侧面上分别安装有落料副板25和导风副板26,导风副板26向上倾斜设置,落料副板25向下倾斜设置、并同时与落料板22合围形成第一落料空隙2b;第三热风口37位于第一落料空隙2b处、并朝导风副板26出风;副排气口38位于导风副板26的上方、以用于抽出水气;导风副板26与落料副板25之间合围形成第二落料空隙2c。

33.进一步的,所述搅拌机构11包括电机111、搅拌轴112和搅拌叶113,所述电机111安装于所述搅拌仓1上,所述电机111与所述搅拌轴112传动连接、以用于驱动所述搅拌轴112旋转,所述搅拌轴112上下交错连接有若干个搅拌叶113;所述搅拌叶113上均匀开设有若干条形通孔。

34.于本实施例中,对搅拌机构11的结构作进一步限定,采用搅拌叶113上下交错安装于搅拌轴112上以及搅拌叶113上开设条形通孔的设计方式,用于增大搅拌叶113与豆粕饲料的接触面积,使得豆粕饲料以被搅拌均匀。

35.再进一步的,多个所述扰流部311分别交错设置于所述出料通道31上方和下方;位于所述出料通道31上方的扰流部311具有向下的倾斜面,所述出料通道31下方的所述扰流部311具有向上的倾斜面。

36.于本实施例中,对扰流部311的结构作进一步限定,其中上方的扰流部311具有向下的倾斜面,下方的扰流部311具有向上的倾斜面,上方的扰流部311以及下方的扰流部311分别交错设置,采用此方式使得豆粕饲料在上方扰流部311和下方扰流部311之间碰撞、以获得与热风更大的接触面积。

37.本实用新型的具体工作流程,首先,搅拌机构11将搅拌仓1内腔中的豆粕饲料均匀搅拌,使豆粕饲料之间不会相互粘结,豆粕饲料会通过网状隔板12上的网孔下落至干燥仓2

内,其中采用搅拌叶113上下交错安装于搅拌轴112上以及搅拌叶113上开设条形通孔的设计方式,用于增大搅拌叶113与豆粕饲料的接触面积,使得豆粕饲料以被搅拌均匀;其次,第一热风口21朝导风板23出风,导风板23用于改变热风的流向,以使豆粕饲料得到更大的上扬空间,进而与热气有更大的接触面,在这个过程中,所蒸发的水气以及所携带的灰尘与豆粕饲料相分离、并通过排气口24抽离排出干燥仓2;最后,豆粕饲料从落料口2a下落到出料仓3中,由第二热风口32向出料通道31通入热风,豆粕饲料被热风裹挟着在多个扰流部311之间窜动,直到从出料通道31的出料口喷出,其中,上方的扰流部311具有向下的倾斜面,下方的扰流部311具有向上的倾斜面,上方的扰流部311以及下方的扰流部311分别交错设置,采用此方式使得豆粕饲料在上方扰流部311和下方扰流部311之间碰撞、以获得与热风更大的接触面积。

38.整个工作流程结束,且本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域专业技术人员公知的现有技术。

39.以上所述,仅为本发明/实用新型较佳的具体实施方式,但本发明/实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明/实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明/实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1