一种智慧供热系统的制作方法

1.本发明涉及供热领域,具体涉及一种智慧供热系统。

背景技术:

2.供热系统通常采用分布式集中供热系统,其供热系统中均涉及到热源系统、热媒输配系统和用户散热系统三个部分。供热系统的运行费用主要由热源系统消耗的燃料及电能费用和热媒输配系统循环泵的耗电费用组成。热源效率的高低、热媒输配系统效率的高低、散热系统热力分配的平衡性、供暖水系统水质的有效处理及供热系统运维策略的合理性,这五个方面与供暖季整体的运行费用息息相关。现有分布式供热系统的热源型式多为燃煤锅炉或燃气锅炉。热媒输配形式多通过热力管网使用变频或定频水泵进行整个供热系统的热媒输送及流量控制。热力平衡形式均采用gb50736《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》的规定,在热力入口安装压差平衡阀及手动静态平衡阀进行楼栋间的流量分配,但入户处未对水力分配装置作明确和强制性的规定。整个供热系统中由人工控制供/回水温、系统流量、水力平衡及系统水质。现有分布式供热系统存在有热源效率低、入住率适应性差且水泵耗电量大、水力分配失衡严重、水质处理效果不理想、运维损耗大、泵房建设投资大等问题,因此需要提供一种智慧供热系统,以改善上述问题。

技术实现要素:

3.鉴于以上现有技术的缺点,本发明提供一种智慧供热系统,以改善现有分布式供热系统热源效率低、入住率适应性差且水泵耗电量大的问题。

4.为实现上述目的及其它相关目的,本发明提供一种智慧供热系统,该智慧供热系统包括:热力管网、智能控制平台、多个空气源吸收式热泵和多个水力分配套件。每一所述空气源吸收式热泵均内置有循环泵;所述热力管网与所述多个空气源吸收式热泵相连通,以实现循环的热力供应;多个水力分配套件分别对应安装于用户的入户管道上;所述智能控制平台分别与所述多个空气源吸收式热泵和所述多个水力分配套件有线或无线连接;其中,所述智能控制平台对所述空气源吸收式热泵和所述水力分配套件进行综合监测,并根据相关参数控制所述多个空气源吸收式热泵和/或多个所述水力分配套件动作以使用户达到合格的热力供应。

5.在本发明智慧供热系统一示例中,所述智能控制平台包括eco智慧云平台,所述eco智慧云平台借用物联网技术、云计算技术、移动互联计算及智能监控技术中的一种或多种对所述智慧供热系统综合监控。

6.在本发明智慧供热系统一示例中,所述智慧供热系统还包括进行水质处理的水处理系统。

7.在本发明智慧供热系统一示例中,所述水处理系统包括多个水处理套件,所述多个水处理套件的数量与所述多个空气源吸收式热泵相匹配,所述多个水处理套件对应安装在所述热力管网与所述多个空气源吸收式热泵的连接处。

8.在本发明智慧供热系统一示例中,所述智能控制平台与所述多个水处理套件有线或无线连接,以对所述多个水处理套件进行信号采集或动作控制。

9.在本发明智慧供热系统一示例中,所述水处理套件包括具有水质处理和过滤功能的进水管组件,所述进水管组件的一端与所述热力管网的回液管道相连通,所述进水管组件的另一端与所述空气源吸收式热泵的吸液口相连通。

10.在本发明智慧供热系统一示例中,所述进水管组件包括进水管、水质处理部和过滤器,所述进水管的两端分别与所述回液管道和所述吸液口相连通,所述水质处理部安装在所述回液管道与所述吸液口之间;所述过滤器安装在所述水质处理部与所述吸液口之间。

11.在本发明智慧供热系统一示例中,所述水处理套件还包括第一阀门,所述第一阀门安装在所述进水管上,并位于所述进水管背离所述吸液口的一端。

12.在本发明智慧供热系统一示例中,所述水质处理部包括电磁水处理器。

13.在本发明智慧供热系统一示例中,所述水处理套件包括具有排气功能的出水管组件,所述出水管组件的一端与所述热力管网的供液管道相连通,所述出水管组件的另一端与所述空气源吸收式热泵的排液口相连通。

14.在本发明智慧供热系统一示例中,所述出水管组件包括出水管和排气装置,所述出水管的两端分别与所述供液管道和所述排液口相连通,所述排气装置安装在出水管上。

15.在本发明智慧供热系统一示例中,所述出水管组件还包括靶流开关,所述靶流开关安装在所述排气装置和所述供液管道之间的所述出水管上。

16.在本发明智慧供热系统一示例中,所述出水管组件还包括止回阀,所述止回阀安装在所述靶流开关和所述供液管道之间的所述出水管上。

17.在本发明智慧供热系统一示例中,所述出水管组件还包括防冻阀,所述防冻阀与所述止回阀相并联。

18.在本发明智慧供热系统一示例中,所述出水管组件还包括第二阀门,所述第二阀门安装在所述出水管上,并位于所述出水管背离所述排液口的一端。

19.在本发明智慧供热系统一示例中,所述相关参数包括由所述空气源吸收式热泵和所述水力分配套件反馈的参数。

20.在本发明智慧供热系统一示例中,所述相关参数包括相关天气信息。

21.在本发明智慧供热系统一示例中,所述空气源吸收式热泵为燃气型空气源吸收式热泵。

22.在本发明智慧供热系统一示例中,所述水力分配套件包括阀门、温度传感器和电动流量阀,所述电动流量阀和所述温度传感器与所述智能控制平台有线或无线连接。

23.本发明智慧供热系统,通过智能控制平台对系统进行监测和控制,实现了调试及运维工作的自动化。并且本发明智慧供热系统采用空气源吸收式热泵机组,热源效率高。空气源吸收式热泵机组内置有循环泵,热媒输配系统无需额外占地,极大降低项目初期投资,能够良好适应入住率的变化,并大大降低泵耗;另外本发明智慧供热系统在系统入户侧采用水力分配套件,实现了管网水力的自动平衡。

24.进一步地,本发明智慧供热系统将复杂的水处理系统,简化为独立的水质套件,工程设备化,项目施工现场直接对接管道,缩短施工周期,大幅降低了投资。

25.进一步地,本发明智慧供热系统投入了气候补偿的自动运行策略,极大降低了供暖季运行费用;并且系统根据用户的需热量按需启动热源设备与水泵台数,并能够有效的处理了水系统的污垢、气体,极大的降低了供暖季运行费用。

26.进一步地,本发明智慧供热系统采用水力分配套件,确保了管网的水力平衡,并投入用户流量的自动控制策略,按需分配流量,避免“过热过流”现象,极大的降低了采暖季运行费用。明显的降低了供热系统的初始投资,以及整个供暖季的运行费用,既满足了用户的供热需求,又满足了供热公司的盈利需求。

附图说明

27.为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

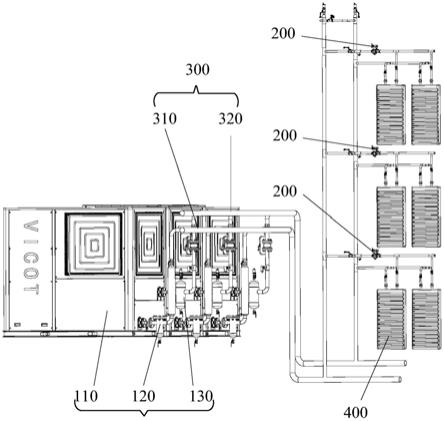

28.图1为本发明智慧供热系统的连接关系图;

29.图2为本发明智慧供热系统的三维连接关系示意图;

30.图3为本发明智慧供热系统热源侧组件的示意图;

31.图4为本发明智慧供热系统中空气源燃气吸收式热泵的三维模型图;

32.图5为本发明智慧供热系统中水力分配套件的结构示意图;

33.图6为本发明智慧供热系统中进水管组件的结构示意图;

34.图7为本发明智慧供热系统中出水管组件的结构示意图;

35.图8为本发明智慧供热系统中自力式流量调节阀门的结构示意图。

36.元件标号说明

37.100、热源侧组件;110、空气源燃气吸收式热泵;111、吸液口;112、循环泵;113、排液口;120、进水管组件;121、水质处理部;122、第一过滤器; 123、进水管;124、第一阀门;125、电子水处理控制器;126、第一法兰;130、出水管组件;131、排气装置;132、靶流开关;133、止回阀;134、第二阀门; 135、防冻阀;136、出水管;137、第二法兰;200、水力分配套件;210、电动流量阀;211、电动执行器;212、温度传感器;213、阀体;220、第二过滤器; 230、第三阀门;240、第四阀门;300、热力管网;310、回液管道;320、供液管道;400、用户侧组件。

具体实施方式

38.以下通过特定的具体实例说明本发明的实施方式,本领域技术人员可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本发明的其它优点与功效。本发明还可以通过另外不同的具体实施方式加以实施或应用,本说明书中的各项细节也可以基于不同观点与应用,在没有背离本发明的精神下进行各种修饰或改变。需说明的是,在不冲突的情况下,以下实施例及实施例中的特征可以相互组合。还应当理解,本发明实施例中使用的术语是为了描述特定的具体实施方案,而不是为了限制本发明的保护范围。下列实施例中未注明具体条件的试验方法,通常按照常规条件,或者按照各制造商所建议的条件。

39.须知,本说明书中所引用的如“上”、“下”、“左”、“右”、“中间”及“一”等的用语,亦仅为便于叙述的明了,而非用以限定本发明可实施的范围,其相对关系的改变或调整,在无

实质变更技术内容下,当亦视为本发明可实施的范畴。

40.请参阅图1至图8,本发明提供一种智慧供热系统,该智慧供热系统通过智能控制平台对系统进行监测和控制,实现了调试及运维工作的自动化,并在系统入户侧采用水力分配套件,实现了管网水力的自动平衡。可以有效改善现有分布式供热系统热源效率低、入住率适应性差且水泵耗电量大的问题。

41.请参阅图1至图2和图4,该智慧供热系统包括:热力管网300、智能控制平台(未示出)、多个空气源燃气吸收式热泵110和多个水力分配套件200。每一所述空气源燃气吸收式热泵110均内置有循环泵112,循环泵112将供热介质从空气源燃气吸收式热泵110的吸液口111吸入,从排液口113排出;所述热力管网300与所述多个空气源燃气吸收式热泵110相连通,以实现循环的热力供应,其中所述热力管网300的供液管道320与所述空气源燃气吸收式热泵110的排液口113相连通,所述热力管网300的回液管道310与空气源燃气吸收式热泵110的吸液口111相连通;多个水力分配套件200分别对应安装于用户侧组件400的热力管道总管上,所述智能控制平台分别与所述多个空气源燃气吸收式热泵110和所述多个水力分配套件200有线或无线连接;其中,所述智能控制平台对所述空气源燃气吸收式热泵110和所述水力分配套件200进行综合监测,并根据采集到的相关参数控制所述多个空气源燃气吸收式热泵 110和/或多个所述水力分配套件200动作以使用户达到合格的热力供应。

42.本发明中的智能控制平台可以为能够根据输入或系统反馈采集到的相关参数实现对空气源燃气吸收式热泵110和所述水力分配套件200动作控制的一切合适的智能控制平台,在本发明智慧供热系统一示例中,所述智能控制平台包括eco智慧云平台,所述eco智慧云平台借用物联网技术、云计算技术、移动互联计算及智能监控技术中的任意一种或多种组合对所述智慧供热系统综合监控。

43.在本发明智慧供热系统一示例中,空气源燃气吸收式热泵110应用4g方式接入eco智慧云平台,用户能够随时随地通过web端或app端监控设备的运行参数,并能实现设备的远程开关机以及参数设定。eco智慧云平台与和公用专业天气平台例如中国气象网、和风天气、墨迹天气等等,实现api对接,实时获取项目当地未来24小时的气温变化,提前并平滑的控制设备的回水温度,实现按需供热。

44.在本发明智慧供热系统一示例中,水力分配套件200应用nb-iot方式接入 eco智慧云平台。热力公司或燃气公司能够随时随地通过web端或app端监控入户的回水温度,并能实现用热用户的远程开闭。用户侧采用水力分配套件200 确保不同压差下每户的流量稳定。采用自动控温模式,进行户内流量计算及回水温度跟踪,实现水力自动平衡,同时进行典型的室内温度采集以及户型位置的建模计算进一步精细化调整个别住户阀门开度及流量,实现均衡供热。

45.在本发明智慧供热系统一示例中,还可以在空气源热泵机组进出水管道上还安装有进水温度传感器和出水温度传感器,在户外安装户外温度检测传感器,这样智慧供热系统还可以进一步实现了热源侧燃气热泵进出口温度、室外环境温度等的数据采集,还可以通过水力分配套件采集用户侧入户阀门的开度、回水温度等的数据,并进一步可以实现了包括热源侧设备的运行状态、水系统异常等报警采集,用户侧入户回温异常、滤网堵塞等报警采集,实现了热源侧、用户侧所有运行数据的历史数据记录,实现了真正意义上的“无人值守”,省去了目前供暖行业日抄表、周记录等繁琐的运维工作。而且,eco智慧云平台采集

了整个供暖季的供热基础数据,实现项目供暖能耗分析,为下一年的供热改造提供数据支撑。供暖系统的自动化运行,避免了因运维人员专业性不足而带来的采暖季运行能耗。需要说明的是,本实用新型在于硬件之间的连接,上述控制方式可以为自动化领域一切合适的手段,控制手段具体不再详述。

46.本发明智慧供热系统中可以采用额外配置的水处理系统或水处理装置来对水中的污垢、杂质等进行处理,考虑到智慧供热系统的一体性,在本发明智慧供热系统一示例中,所述智慧供热系统还包括进行水质处理的水处理系统。本发明中只要能够实现对水质的处理,水处理系统的类型和设置方式不限,例如为一个可以对所有空气源燃气吸收式热泵110的水质进行处理的水处理装置或水处理系统。较佳地,在本发明智慧供热系统一示例中,所述水处理系统包括多个水处理套件,所述多个水处理套件的数量与所述多个空气源燃气吸收式热泵110相匹配,所述多个水处理套件对应安装在所述热力管网300与所述多个空气源燃气吸收式热泵110的连接处。这样的设置不仅可以分别对每一空气源燃气吸收式热泵110内的水质进行独立的水质处理,灵活性较高,而且也有利于对多个水处理套件进行监控,并根据监控数据来对水处理套件进行灵活调控。例如在本发明智慧供热系统一示例中,所述智能控制平台与所述多个水处理套件有线或无线连接,以对所述多个水处理套件进行信号采集或动作控制。将复杂的水处理系统,简化为独立的水处理套件,可以使工程设备化,项目施工现场直接对接管道,缩短了施工周期,大幅降低了投资。

47.请参阅图2和图6,在本发明智慧供热系统一示例中,所述水处理套件包括具有水质处理和过滤功能的进水管组件120,所述进水管组件120的一端与所述热力管网300的回液管道310相连通,所述进水管组件120的另一端与所述空气源燃气吸收式热泵110的吸液口相连通。本发明中的进水管组件120也可以为现有能够实现水质处理和过滤的一切水管结构,但考虑到gb50736《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》中水软化装置的软化能力是系统水量5%的相关规定和现有供暖系统中按要求配置的补水设备处理能力有限等问题,较佳地,在本发明智慧供热系统一示例中,所述进水管组件120包括进水管123、水质处理部121和第一过滤器122,所述进水管123的一端与所述热力管网300 的回液管道310相连通,所述进水管123的另一端通过第一法兰126和所述空气源吸收式热泵的吸液口相连通,所述水质处理部121安装在所述回液管道310 与所述吸液口之间;所述第一过滤器122安装在所述水质处理部121与所述吸液口之间,该种设置方法可以有效解决现有供暖系统中补水设备处理能力有限从而导致热源设备、管网及散热设备腐蚀,寿命减短,水质高硬度,导致系统结垢,传热能力下降等问题,也能够有效解决现有热力管网300容易滋生各种藻类、细菌,导致各执行阀件失效等问题。同时也能减少现有热力管网300水质处理效果不良,最终导致供暖季整体气耗电耗的增加以及供热管网维修更换带来的二次投资。

48.请参阅图2和图6,在本发明一示例中,所述水质处理部121包括电磁水处理器,电磁水处理器与电子水处理控制器125电连接,电子水处理控制器125 与智慧控制平台有线或无线连接。经电磁水处理器向系统循环水施加高频电磁场,可有效改变离子的运动方向和速度,增加了水的活性(溶解力和渗透力),同时在电磁场的影响下,增加了钙离子和碳酸根离子的碰撞机会,加速了新晶核的形成。水流通过电磁场后,会形成大量弥散在水流中的碳酸钙微晶,其质地较轻、密度小、附着能力较弱,长时间悬浮于水中或沉积下来形成软垢,随着排污排出系统。高频的电磁场能使菌藻类细胞分子发生有害振动,造成细胞破裂,从而

使细胞自溶或死亡,另外,消灭这些微生物滋生的温床(管网系统中的锈和水垢),也有利于循环系统的杀菌灭藻。这样不仅水质得到有效处理,而且也降低了供暖季整体的气耗电耗以及避免了供热管网维修更换带来的二次投资。

49.请参阅图2和图6,另外需要说明的是,本发明中第一过滤器122安装在吸液口111前侧,第一过滤器122可以截留并排除系统中几乎所有的漆块、大颗粒沙粒、焊渣。该过滤器通径大、过滤面积大、水阻小,当液体通过主管进入滤篮后,固体杂质颗粒被阻挡在滤篮内,而洁净的流体通过滤篮,由过滤器出口流出。当需要清洗时,打开泵前过滤器下侧的排污阀,排净流体即可,在线排污,使用维护极为方便。不仅节省人力物力,而且避免了供暖系统的频繁启停造成能源的浪费。需要说明的是第一过滤器122可以为一切合适的过滤器结构,并可以通过一般商业手段获得,具体结构在此不再详述。

50.请参阅图2和图6,为了便于进水管123、水质处理部121和第一过滤器 122的更换及维修,在本发明智慧供热系统一示例中,所述水处理套件还包括第一阀门124,所述第一阀门124安装在所述进水管123上,并位于所述进水管123背离所述吸液口111的一端。在需要更换或维修水质处理部121和第一过滤器122时可以关闭第一阀门124进行更换。

51.请参阅图2和图7,在本发明智慧供热系统一示例中,所述水处理套件还包括具有排气功能的出水管组件130,所述出水管组件130的一端与所述热力管网300的供液管道320相连通,所述出水管组件130的另一端与所述空气源燃气吸收式热泵110的排液口113相连通。所述出水管组件130包括出水管136、排气装置131、靶流开关132、止回阀133和防冻阀135,所述出水管136的一端与所述供液管道320相连通,所述出水管136的另一端通过第二法兰137与所述排液口113相连通,所述排气装置131安装在出水管136上。所述靶流开关132安装在所述排气装置131和所述供液管道320之间的所述出水管136上。所述止回阀133安装在所述靶流开关132和所述供液管道320之间的所述出水管136上。所述防冻阀135与所述止回阀133相并联。排气装置131包含微泡处理器,微泡处理器专门用于排除系统中存在的微泡气体,尤其在系统中热源出口微小气泡最多的地方。微泡处理器使系统水呈非饱和状态运行,因此它可以吸收系统局部存在的微泡,再通过排气阀排除。需要说明的是微泡处理器可以为一切合适的除泡结构,并可以通过一般商业手段获得,其主要包括三个部件:分离网、自动排气阀、排污阀。分离网可以使水流形成漩涡有利于分离气泡,固体沉淀,气泡沿分离网爬升聚集在上端,由自动排气阀排除,静置沉积的杂质可由排污阀手动排出。

52.请参阅图2和图7,为了便于出水管组件130的更换及维修,在本发明智慧供热系统一示例中,所述出水管组件130还包括第二阀门134,所述第二阀门134安装在所述出水管136上,并位于所述出水管136背离所述排液口113 的一端。在需要更换或维修出水组件上的相关零部件时可以关闭第二阀门134 进行更换。

53.请参阅图2,本发明中所述智能控制平台对所述空气源燃气吸收式热泵110 和所述水力分配套件200进行综合监测,并根据相关参数控制所述多个空气源燃气吸收式热泵110和/或多个所述水力分配套件200动作以使用户达到合格的热力供应。相关参数可以为智能控制平台主动采集的参数,例如智能控制平台主动读取的空气源燃气吸收式热泵110的温度及流量参数、或主动读取的热力管网300内相应位置的温度及流量参数、或主动读取的多个水力分配套件200 的温度及流量参数、或主动读取的相关天气参数,也可以为智能控制平台被动接受的参数,例如空气源燃气吸收式热泵110主动反馈的温度及流量参数,或

多个水力分配套件200主动反馈的温度及流量参数,或主动输入的预报天气参数;在本发明智慧供热系统一示例中,所述相关参数包括由所述空气源燃气吸收式热泵110、所述水力分配套件200反馈的参数和相关天气信息。

54.请参阅图4,在本发明智慧供热系统一示例中,所述空气源吸收式热泵为具有内置循环泵112的燃气型空气源吸收式热泵。其采用清洁能源天然气为驱动能源,以r717为制冷剂,水作为吸收剂,通过翅片式换热器从空气中提取低品位热能,运行效率高达192%。高效的热源设备,有效的降低了运行气耗(具体热源优势可检索专利202120321372x《一种新型空气源热泵》)。同时本发明智慧供热系统根据用户入住率及设计计算建筑负荷确定热泵与水泵的开启台数,按需投入,并且选用高效水泵,每台水泵启动后均在其高效工作区间运行,有效的适应了入住率不稳定的南方供暖现状,同时大大降低了供暖季的电耗。

55.另外,将循环泵112内置于燃气吸收式热泵机组,有利于实现实时监测每个支路的供回水温度,一旦监测到水温偏低会自动进入防冻模式,能够自动控制内置循环水泵的启停以及设备的启停,保证系统管路处于防冻状态。

56.请参阅图2、图5和图8,在本发明智慧供热系统一示例中,所述水力分配套件200包括温度传感器212和电动流量阀210,但不局限于此,例如还可以包括第二过滤器220、第三阀门230和第四阀门240,所述电动流量阀210和所述温度传感器212与所述智能控制平台有线或无线连接。其中所述电动流量阀210为电动自力式流量阀,电动自力式流量阀能够远程设定入户流量,设定流量不受管网压差变化的影响,即该阀可在20kpa至300kpa压差变动范围内实现流过该阀的流量恒定。因此,入户安装水力分配套件200能够从根本上解决热媒输配系统的水力平衡问题,供暖用户按需分配流量且互不干扰,实现了管网的水力平衡(包括楼宇间的水力平衡、楼层间的水力平衡以及户间的水力平衡),同时管网的水力平衡节省了因“过热过流”而带来的额外运行费用。自力式流量调节阀门主要由阀体213和安装在阀体213内的自动调节阀塞、感压膜片及设定流量的阀板及电动执行器211构成。工作时,电动执行器211将流量设定为所需值,当阀前后压差δp=p1-p3增大时,由于膜片下部压强大于上部压强使膜片带动自动阀塞,将节流口减小,使阀口处的压差p1-p2保持不变,原设定流量也恒定不变。当δp减小时,由于膜片下部压强小于上部压强使膜片带动自动阀塞,将节流口增大,使阀口处的压差p1-p2保持不变,原设定流量恒定不变。

57.请参阅图3和图4,本发明智慧供热系统一示例中,将循环泵112内置于热源燃气吸收式热泵机组内部,利用相同扬程多台水泵并联流量累加原理实现系统的热媒按需输配,将进水管组件120、出水管组件130与空气源燃气吸收式热泵110集成形成热源侧组件100,热源侧组件100与热力管网300在连接的同时实现系统的水质处理、过滤及排气处理。智慧供热系统将工程设备化,动力与水处理套件、水力分配套件200等在工厂内组装完成,且项目现场无需泵房或撬装集成柜的建设,到现场直接对接管道,方便快捷,缩短施工周期,大幅降低投资。

58.本发明智慧供热系统采用水力分配套件200,确保了管网的水力平衡,并投入用户流量的自动控制策略,按需分配流量,避免“过热过流”现象,极大的降低了采暖季运行费用。明显的降低了供热系统的初始投资,以及整个供暖季的运行费用,既满足了用户的供热需求,又满足了供热公司的盈利需求。

59.需要说明的是,本发明中智能控制平台与空气源燃气吸收式热泵、多个水力分配

套件、水处理套件等元器件之间的控制方式,也可以为自动化领域常用的控制方式,在此不再赘述。

60.综上所述,本发明智慧供热系统通过智能控制平台对系统进行监测和控制,实现了调试及运维工作的自动化。并且本发明智慧供热系统采用空气源燃气吸收式热泵机组,热源效率高。空气源燃气吸收式热泵机组内置有循环泵,热媒输配系统无需额外占地,极大降低项目初期投资,能够良好适应入住率的变化,并大大降低泵耗;另外本发明智慧供热系统在系统入户侧采用水力分配套件,实现了管网水力的自动平衡。所以,本发明有效克服了现有技术中的一些实际问题从而有很高的利用价值和使用意义。

61.上述实施例仅例示性说明本发明的原理及其功效,而非用于限制本发明。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本发明的精神及范畴下,对上述实施例进行修饰或改变。因此,举凡所属技术领域中具有通常知识者在未脱离本发明所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变,仍应由本发明的权利要求所涵盖。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1