饱和式热网加热器的制作方法

1.本实用新型涉及热网加热器技术领域,特别涉及饱和式热网加热器。

背景技术:

2.随着化工产业及其热电厂的增多,热网加热器在这行业领域中占据着不可忽视的作用。随着经济发展和生产技术的不断进步,热网加热器的种类和技术结构特点也不断创新,热网加热器都是不可或缺的中坚设备;但传统的热网加热器在运行过程中往往会存在一些弊端。

3.第一,蒸汽压力温度不稳定:热网加热器运行时,汽源管路来汽的压力温度与设计值相差很多,汽源的压力温度变化会引起管口以及结构设计存在较大误差。

4.第二,过热蒸汽凝结过程较复杂:过热蒸汽进入壳侧墙体内,需要从过热蒸汽温度降至压力下饱和温度时才能释放热量,过热段占据了凝结段的换热面积,降低了传热效率。

5.第三,汽源易分层:当热网加热器热源汽源为过热蒸汽时,此时换热器为三段换热:过热段、凝结段、过冷段,因蒸汽进入壳体墙体内易产生过热段分布上层,凝结段分布在中层,过冷段分布在下层的换热阶层,过热段汽源占用壳体腔内体积较大,在与换热管接触时不接触换热管的上层汽源不易释放热量,因此降低整体换热效率。

6.第四,阻力大,壳侧腔体内不易保压:蒸汽进入壳体腔内为克服阻力做功,降低了热量传递的效率,且阻力大还会引起壳体腔内运行压力降低,导致饱和温度下降,不易提高供水温度。

7.第五,管路布置复杂:热网加热器一般设置两个汽源入口,因此系统管路布置时采用两路分支布置汇总母管的形式,每个支路及母管都分别设置了控制阀门及关断阀门,布置复杂且阀门设计成本较高。

技术实现要素:

8.为克服现有技术中存在的问题,本实用新型提供了一种饱和式热网加热器。

9.本实用新型解决其技术问题所采取的技术方案是:该饱和式热网加热器,包括前端管箱、壳体、后端管箱,管束和管板安装在壳体内,所述壳体外的顶部安装有一体式饱和腔,一体式饱和腔的顶部设置一个过热蒸汽入口,一体式饱和腔上设置有喷雾组件,喷雾组件将过热蒸汽在一体式饱和腔内降温至饱和蒸汽,饱和蒸汽通过壳体上设置的饱和蒸汽入口进入壳体内换热。

10.进一步地,所述一体式饱和腔为横截面为半月形的底部敞口的管壳,管壳的两端封堵,管壳的敞口端安装在壳体外并与壳体密封连接,管壳沿壳体轴向设置。

11.进一步地,所述管壳的顶部设有安全阀门和排汽口;管壳的两端设有同轴的安装孔,喷雾组件从管壳的一端伸入,沿管壳轴向贯穿管壳后从管壳的另一端伸出,喷雾组件的两端与管壳两端的安装孔密封固定连接。

12.进一步地,所述喷雾组件包括水管,水管的两端密封安装在一体式饱和腔的两端,

水管的一端开口作为疏水再循环入口,疏水再循环入口与热网加热器底部的主凝结水出口通过管道连接;水管的另一端封堵;水管上安装有喷嘴。

13.进一步地,所述水管沿长度方向分为三部分,中间部分为蒸汽入口直冲区,两端部分为喷嘴安装区,在喷嘴安装区设有若干喷嘴。

14.进一步地,所述喷嘴沿水管横截面的周向间隔交错设置。

15.进一步地,所述壳体上开有若干净水口,净水口设置在壳体上对应管壳与壳体在管壳长度方向密封连接处。

16.进一步地,所述壳体上至少设置两个饱和蒸汽入口,一体式饱腔内的饱和蒸汽通过壳体上的饱和蒸汽入口进入壳体内换热。

17.综上,本实用新型的上述技术方案的有益效果如下:

18.1、保证热网加热器壳侧入口压力温度的温度,当使用辅助循环水进行在冷却是,可以有效降低过冷段凝结水温度,实现低端差工况运行。

19.2、系统管路简单化,有利于系统管路及阀门的布置,降低成本。

20.3、疏水循环再利用,有效利用凝结水管路水源将气源降至饱和温度,并同时达到液位控制需求。

21.4、提高饱和段区域换热面积,将原有的过热段区域换热改变为效率高好几倍的饱和区换热器,提高循环水端差及整体设备换热效率。

22.5、低耗节能,在满足整个热网加热器供热需求的同时,可以降低蒸汽耗量,实现节能减排。

23.6、结构简单,便于加工。

附图说明

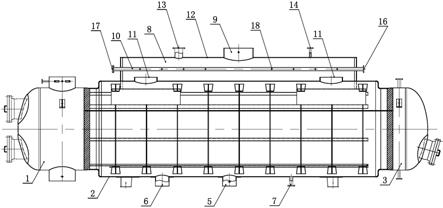

24.图1为本实用新型的整体结构视图。

25.图2为本实用新型的横向视图。

26.图3为喷雾组件的结构视图。

27.图4为水管的侧视图。

28.图5为图2中a的局部放大图。

29.图中:

30.1前端管箱,2壳体,3后端管箱,4管束,5主凝结水出口,6应急放水口,7排污口,8一体式饱和腔,9过热蒸汽入口,10喷雾组件,11饱和蒸汽入口,12管壳,13安全阀门,14排汽口,15水管,16疏水再循环入口,17封堵板,18喷嘴,19蒸汽入口直冲区,20喷嘴安装区,21净水口。

具体实施方式

31.以下结合附图对本实用新型的特征和原理进行详细说明,所举实施例仅用于解释本实用新型,并非以此限定本实用新型的保护范围。

32.如图1所示,饱和式热网加热器包括前端管箱1、壳体2、后端管箱3,管束4和管板安装在壳体内,壳体的底部设有主凝结水出口5、应急放水口6和排污口7。

33.壳体外的顶部安装有一体式饱和腔8,一体式饱和腔8的顶部设置一个过热蒸汽入

口9,此处仅设置一处过热蒸汽入口9,而不是像常规设置一样采用在壳体上直接设置两个过热蒸汽入口9。由于仅采用一个过热蒸汽入口9,系统管路简单化。有利于系统管路及阀门的布置,降低成本。

34.一体式饱和腔8上设置有喷雾组件10,喷雾组件10将过热蒸汽在一体式饱和腔8内降温至饱和蒸汽,饱和蒸汽再通过壳体上设置的饱和蒸汽入口11进入壳体内换热。壳体上至少设置两个饱和蒸汽入口11,一体式饱腔内的饱和蒸汽通过壳体上的饱和蒸汽入口11进入壳体内换热。饱和蒸汽的数量不做具体限制,多个饱和蒸汽入口11可以使得饱和蒸汽可以更为均匀的进入热网换热器内参与换热。一体式饱和腔8的设计的目的是使得过热蒸汽在一体式饱和腔8内就被降温处理至饱和蒸汽,而不是将过热蒸汽直接送入热网加热器的壳体内,因为过热蒸汽温度降至压力下饱和温度时才能释放热量,所以,将过热蒸汽在一体式饱和腔8内就处理为能够直接释放热量的饱和蒸汽,使得进入壳体内参与换热的蒸汽即为可以直接释放热量的饱和蒸汽,提高热网加热器的换热效率。保证热网加热器壳侧入口压力温度的温度,当使用辅助循环水进行在冷却是,可以有效降低过冷段凝结水温度,实现低端差工况运行。提高饱和段区域换热面积,将原有的过热段区域换热改变为效率高好几倍的饱和区换热器,提高循环水端差及整体设备换热效率。

35.如图1、图2所示,一体式饱和腔8为横截面为半月形的底部敞口的长度比较从长的管壳12,管壳12的长度几乎可以覆盖壳体的长度。管壳12的两端封堵,管壳12的敞口端安装在壳体外并与壳体密封连接,管壳12沿壳体轴向设置。

36.管壳12的顶部设有安全阀门13和排汽口14;管壳12的两端设有同轴的安装孔,喷雾组件10从管壳12的一端伸入,沿管壳12轴向贯穿管壳12后从管壳12的另一端伸出,喷雾组件10的两端与管壳12两端的安装孔密封固定连接,具体地,可以通过密封垫及法兰和螺栓将喷雾组件10的两端固定安装在管壳12上。

37.如图3所示,喷雾组件10包括长的水管15,水管15的两端密封安装在一体式饱和腔8的两端,水管15的一端开口作为疏水再循环入口16,疏水再循环入口16与热网加热器底部的主凝结水出口5通过管道连接;将热网加热器内比较干净的主凝结水循环进行再用,提高循环水的利用率。低耗节能,在满足整个热网加热器供热需求的同时,可以降低蒸汽耗量,实现节能减排。水管15的另一端用封堵板17封堵;水管15上安装有喷嘴18,将循环回的主凝结水通过喷嘴18喷出,喷出的形式为水雾,水雾对过热蒸汽进行一定程度的降温,使其从过热蒸汽成为饱和蒸汽。

38.水管15沿长度方向分为三部分,中间部分为蒸汽入口直冲区19,两端部分为喷嘴安装区20,在喷嘴安装区20设有若干喷嘴。中间为与过热蒸汽入口9正对的直冲区,可以不设置喷嘴。

39.喷嘴沿水管15横截面的周向间隔交错设置,如图4所示。具体地,在水管15的两侧上方位置设置喷嘴安装管,将喷嘴安装在水管15上,向斜上方喷雾与过热蒸汽进行接触。壳体上开有若干净水口21,净水口21设置在壳体上对应管壳12与壳体在管壳12长度方向密封连接处。即,在一体式饱和腔8与壳体形成的腔体的最低位置设置净水口21(图5),将一体式饱和腔8内的水排入热网加热器内。

40.有效改善了传统热网加热器效率低、气源分层、阻力大、管路布置复杂、成本浪费等存在的问题,实现了换热多级化、集多功能于一身,可完全替代传统热网加热器,更利于

各种系统的安全运行及维护,提高端差及传热效率。

41.上述实施例仅仅是对本实用新型的优选实施方式进行的描述,并非对本发明的范围进行限定,在不脱离本实用新型设计精神的前提下,本领域相关技术人员对本实用新型的各种变形和改进,均应扩入本实用新型权利要求书所确定的保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1