基于网联智控的集中供暖用户侧自主调节系统及方法与流程

1.本发明属于集中供热控制技术领域,具体涉及一种基于网联智控的集中供暖用户侧自主调节系统及方法。

背景技术:

2.在我国的北方地区,集中供热是最常见的供热形式。按需精准供热是保证用户供热舒适度,同时实现显著节能减排的基本路径。集中供热由于存在较大的系统热惯性、建筑热惰性,以及用户用热模式的时变性,导致系统瞬态调节响应能力有限,实际的供热过程均存在不同程度的供需不匹配及能源浪费。

3.近年来,随着物联网技术的应用及自控技术的发展,集中供热系统的自动化、信息化、智能化水平得到普遍提升,信息与能量的深度融合,为实现“按需供热”的精细管控提供了可能。双碳目标背景下,基于供热建筑热惯性和系统调节时滞性的特征,开发以目标能耗管控为核心的负荷模型及调控方法,根据气象因素和用户实际需要及其时变性,及时给出足够小偏差范围内的需求负荷预报及调控响应,对于实现建筑领域的清洁高效供热具有重要的意义。

4.集中供热运行调节的主要目的是使供热系统在满足用户热需求的前提下,避免过度供热引起的能源浪费。很多学者对集中供热系统的运行调节做了相应的研究工作。具体运行调节方式基本可以分为三类,即只改变系统流量的量调节、只改变供水温度的质调节及分阶段流量调节基础上的质调节。

5.集中供热系统能源站热源侧的运行调节对于保证能源站主要设备如锅炉、水泵的安全和高效运行,满足用户热需求同时,双碳背景下最大程度的避免过度供热和节能减排,实现按需供热的目标能耗精细管控,具有重要的意义。

6.能源站热源侧的负荷相对比较大,供暖用户数量多,且整个供暖期间负荷波动较大,其运行调节通常采用分阶段流量调节基础上的质调节。集中供热系统的实际运行中,传统的实际操作大都是依据历史运行经验主要根据未来室外气温的变化来确定,如普遍采用的气候补偿器。这种调节的假设前提是,热网历史经验能够很好地满足用户热需求,且不存在过度供热。实际上,由于存在系统惯性、建筑热惰性、用户实际需求的时变性,以及建筑内部人员行为、室外气温外其他气象因素等的各种不确性热扰,未来的负荷需求及系统的响应均与历史经验存在较大偏差。

7.关于集中供热系统的运行调节,很多研究表明,集中供热系统的运行调节策略与建筑的设计热负荷指标没有直接关系,集中供热实际参数与设计参数之间存在很大差异。因此,集中供热系统的实际运行调节方案与理论运行调节方案不同,需要依据实际参数来制定集中供热系统的运行调节方案。

8.集中供热运行调节的主要目的是使供热系统在满足用户热需求的前提下,避免过度供热引起的能源浪费。集中供热系统通常包括数量众多的多种类型用户,用热规律存在较大差异,即使相同用户类型其用热需求也并不完全相同。已有很多理论研究与实践表明,

分时分区分温的供热模式具有很好的节能效果。

9.末端控制是满足用户用热多样化需求并实现节能的重要措施之一。以当前智慧供热的发展为契机,研究供暖系统末端智能控制技术,对实现供暖系统的信息化升级和精细化管理有重要意义。

10.末端自主控制是满足用户用热多样化需求并实现节能的重要措施之一,对实现供暖系统的信息化升级和精细化管理有重要意义。由于目前粗放式的运行、调节方式浪费了大量能源,也带来了很不好的用户体验。因此需要研究智能化的集中供暖方式,以节省供暖能耗,并根据具体用户的需求进行末端自主控制,以提升供暖效果。

11.目前,我国实际供暖系统中,末端用户无法进行自主调节,系统普遍存在空间尺度和时间尺度上的冷热不均的问题,导致过热用户开窗散热,供热不足用户开空调,影响用户的舒适度,也会造成能源的大量浪费。

12.发明专利《一种数据驱动的城市集中供热系统精准调控方法》,建立了各楼宇热负荷需求指标和相应的预测模型,根据预测模型计算出满足各楼宇在一定天气条件下达到目标室温的热负荷及相应的楼口流量与二次供温组合关系,计算出在二次侧总流量一定的约束条件下使各楼宇达到目标室温的二次供温和流量分配方案。该方法基于需求负荷预测了在不同天气条件下满足楼宇热负荷需求的二次侧各楼宇的阀门开度、一次侧阀门开度和二次侧循环泵频率,节省了各楼宇处的控制成本,提高了热能的利用效率和系统的控制效率。该专利提出的精准调控方法是控制系统对各楼口阀门进行调节,不涉及用户侧的自主调节,用户也无法查看实时和历史运行数据及调控引导值。

13.发明专利《一种集中供热系统一次侧优化控制方法及系统》,该方法中首先建立二次侧供热网络模型,在控制模块中,向训练后的换热站设备系统模型中输入当前时刻的一次侧供水温度、一次侧供水压力、一次侧回水压力、二次侧流量及二次侧回水温度,同时调节一次侧电调阀的开度,再计算训练后的换热站设备系统模型输出的二次侧供水温度与最优二次侧供水温度的偏差,将该偏差最小时对应的一次侧电动阀的开度定为最优一次侧电动调节阀开度,然后根据最优一次侧电动调节阀开度调节一次侧电动调节阀的开度,完成集中供热系统一次侧优化控制。根据模型得到的最优二次侧供水温度调节一次侧电动调节阀的开度,以建立一次侧电动调节阀与二次侧供水温度之间的关系,避免因安装一次侧流量计所带来的资金成本、时间成本和维护成本问题,有效克服供热网络大时延特性带来的长反馈周期问题,同时避免模型时效性不足及模型过拟合的问题,保证实现集中供热系统长期稳定运行。该专利提出优化控制系统,但是不涉及用户侧的自主查看和自主调节。

14.发明专利《一种按照住户需求进行主动动态调节的集中供热系统》,提出的动态平衡控制装置包括输入元件、计算元件和输出元件。输入元件能够获取所述热状态监控装置的热状态参数,计算元件根据用户入住率,温度,用户面积,流量等热状态参数计算调节量,输出元件将调节量输出至所述分区调节装置,分区调节装置根据调节量调节流量控制单元的流量。流量控制单元包括水泵和电动阀。该系统中二次网分区流量能够及时的根据热状态参数的改变进行及时调整,该供热方法和系统十分节能环保。该专利提出的调节方法是根据用户需求流量分区调节循环水泵,不涉及用户侧自主调节。

15.发明专利《一种热力入口电动阀室温调控的方法》,根据室外温度和室内计算温度预测热负荷,再根据室内温度和目标室内温度的温差,采用线性回归的方法计算入口阀门

开度,调节热力入口的阀位,把室内温度控制在要求的范围内。通过对某高校集中供热系统进行仿真模拟得出,采取启停优化策略+热力入口电动阀室温调控可将建筑使用期间的室内温度控制在要求范围内(18~20℃),还利用建筑热惰性确保停热后室内温度的有限下降,有利于降低供热能耗。该文献提出的调控方法是根据需求室温调节阀位,对用户侧进行分时分区调控,但不涉及用户侧的自主调节。

16.发明专利《一种集中供暖控制系统及方法》的供暖控制系统用户端通过设置室内温度调节阀位,能够实现用户可调、供热可控、领导可管的集中供暖控制系统,同时实现对供热端以及用户端的调控,最大程度的实现节能和提高供暖效率,它能够平衡用户需求和集中供暖管理需要之间的关系,既满足了用户的采暖舒适度和用热计量,又达到了供暖系统节能和改善供热单位服务质量的目的。该专利提出的控制系统能实现用户侧自主调控和控制中心对用户端及供热端的调控,控制中心对供热端的调控包括对一次循环网的调控以及对二次循环网的调控,用户侧自主调节通过选择调控方式来实现,但是用户无法设置需求负荷进行自主调节。

17.综上,关于集中供热供需匹配的调节管控目前报道集中在基于需求负荷调节末端阀位,从室温角度考虑末端用户侧的需求和供给侧的调节。目前,集中供热系统用户侧调节主要分为管控平台调节而用户无法自主调节和用户可以实现自主调节两种。其中,管控平台调节又分为根据温度一致性调节,解决了供热系统普遍存在的末端冷热不均的问题;以及后台根据用户实际需求的差异性进行调节,但不能实时跟踪用户需求,无法实现根据用户热舒适性反馈和用户需求的变化对末端进行调节。其中,控制中心对用户侧的调节还涉及对供热系统运行情况进行实时监控和报警。实用新型专利《公共建筑节能供暖控制装置》提出的控制箱内的gprs监控模块能够方便实现远程监控与管理,控制器还对出现异常情况予以报警处理,实用新型专利《一种集实时监测且方便维修的供暖控制系统》提出的控制器内部的温度控制模块保持室内的温度达到设定的温度标准,如果温度实在过高或者无法控制温度变化,监测模块会向报警喇叭和警报灯发出指令,令其报警后随即断电跳闸。但是并未给出用户调节参考值。文章《集中供暖监控系统设计与优化控制方法研究》提出的监控系统可以设置调节参数、自动控制状态、供热温度、最高外温和最低外温等参数权限,并且设置超限报警上下限,能够对各个换热站控制器的超限温度与压力等故障报警信号做出及时的确认与处理;管理者可以通过浏览客户端查看并设置上下限,供热系统中的各个换热站可以进行自主调节。用户自主调节又分为用户自由调节和控制中心设置调节范围对用户自主调节进行报警两种。发明专利《一种集中供暖控制系统及方法》控制中心控制中心对用户端设定温度上限值时,用户端只能在该设定值下进行范围内的自主温度调控。

18.基于上述对比文献,本发明专利提出一种基于网联智控的集中供暖用户侧自主调节系统及方法,本发明提出的网联智控的供热系统运行管控平台基于用户需求和热舒适反馈,给出用户调节引导值及调节范围,并展示在用户自主管控界面中,避免了用户只能根据经验进行粗旷调节,有利于用户更方便有效的进行自主调节,保证系统高效安全可靠节能运行。本发明提出的运行管控平台给出目标采暖用户权限,用户即可查看历史及实时目标采暖用户的监控参数,避免了用户因无法查看历史和实时运行参数进行盲目调节,有利于用户根据实时需求进行精细化自主调节。本发明提出的运行管控平台对目标采暖用户的实际供暖运行状况统计分析,可以给出不同时间尺度历史及未来时刻的负荷引导值、实际值

的对比,并展示在用户自主管控界面中,有利于用户侧自主节能评价与分析,实现时间和空间尺度足够小的精准调节。

技术实现要素:

19.本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供一种基于网联智控的集中供暖用户侧自主调节系统,包括供热物理网系统、运行管控平台、通讯模块及后台管理平台,目标采暖用户可登录运行管控平台,利用权限进入用户自主管控界面查看其历史及实时供暖运行状况,包括流量、供回水温度、室温、阀位、负荷;后台管理平台基于模型预测给出目标采暖用户未来时刻的特征室温目标值、用户侧需求负荷预测值及阀位预测值,设置为运行引导值,并结合历史运行工况确定其上下限,展示在用户自主管控界面中;在用户自主管控界面,目标采暖用户可查看室温、负荷、阀位的引导值及其上下限值,并可预先设置未来时刻的期望供热目标;后台管理平台将目标采暖用户设置的期望供热目标转换为未来时刻的阀位流程,并通过运行管控平台发送控制程信号,以使目标阀门执行相关的动作;后台管理平台对目标采暖用户的运行状况进行统计分析,并给出不同时间尺度历史及未来时刻的能耗状况,并展示在用户自主管控界面。

20.本发明还提供了一种基于网联智控的集中供暖用户侧自主调节方法,可以很好的兼顾用户个性化需求及热力系统性能,既能保证系统高效安全可靠节能运行,又有利于用户侧自主节能行为的实施与评价,满足供热需求同时,最大程度地节能减排。

21.本发明解决其技术问题是通过以下技术方案实现的:

22.一种基于网联智控的集中供暖用户侧自主调节系统,其特征在于:包括供热物理网系统、运行管控平台、后台管理平台及通讯模块,所述通讯模块通过局域网与供热物理网系统连接,所述供热物理网系统通过互联网与后台管理平台连接,所述后台管理平台通过互联网与所述运行管控平台连接;

23.所述供热物理网系统:源侧供水管路和回水管路上均设置有温度传感器,并安装有与流量计和温度传感器相连的热量表,还安装有与热量表和压力表相连的控制器;用户侧目标采暖用户供水管路和回水管路上均设置有温度传感器,并安装有与流量计和温度传感器相连的热量表,还安装有与热量表和压力表相连的控制器以及室温传感器;所述控制器、室温传感器与通讯模块连接,各个通讯模块与监控平台通过有线和/或无线方式连接;

24.运行管控平台:可以部署在个人计算机、服务器或网络设备,本地运行可以通过入户面板进行操控,也可以接入互联网,通过手机app、智能音箱远程操控,不同层级管理人员可实时查看供热物理网基本信息及历史运行信息,并可以设置未来时刻的调节参数流程,通过权限,目标采暖用户可登录运行管控平台,进入用户自主管控界面,可查看其物理网基本信息及运行信息,并设置期望供热目标;

25.后台管理平台:主要包括基于机理和数据驱动的建筑群负荷模型、供水温度模型,目标采暖用户的负荷模型、阀位模型及多目标监控主动抗扰控制模型,为不同层级的优化运行调节提供指导。

26.一种基于网联智控的集中供暖用户侧自主调节方法,其特征在于:所述方法利用基于机理与数据混合驱动建立楼宇建筑群负荷预测模型,通过输入室温特征值及室外气温,得出源侧楼宇建筑群需求负荷预测值;利用基于机理与数据混合驱动建立源侧供水温

度模型,通过输入流量约束条件和楼宇建筑群需求负荷预测值,得出源侧供水温度预测值;利用基于机理与数据混合驱动建立用户侧目标采暖用户的负荷预测模型,通过输入室温特征值及室外气温,得出用户侧目标采暖用户需求负荷预测值;利用基于机理与数据混合驱动建立用户侧目标采暖用户的阀位模型,通过输入源侧供水温度和目标采暖用户需求负荷预测值,得出目标采暖用户阀位预测值;将上述目标采暖用户的特征室温目标值、用户侧需求负荷预测值及阀位预测值设置为引导值,并结合历史运行工况,确定其上下限,展示在开发的用户自主管控界面中;目标采暖用户利用权限可通过运行管控平台进入用户自主管控界面,可预先设置期望供热目标或反馈个性化需求;后台管理平台根据用户预先设置的期望或反馈信息确定阀位流程,并通过运行管控平台发送阀位流程信号,以使目标阀门控制信号执行相关的动作;后台管理平台对目标采暖用户的实际供暖运行状况统计分析,并给出不同时间尺度历史及未来时刻的负荷引导值、实际值的对比;目标采暖用户通过运行管控平台,可查看其历史及实时供暖运行状况,包括流量、供回水温度、室温、阀位、负荷及能耗统计与分析。

27.一种基于网联智控的集中供暖用户侧自主调节方法,其特征在于:所述方法的步骤为:

28.s1:利用基于机理与数据混合驱动建立楼宇建筑群负荷预测模型,通过输入室温特征值及室外气温,得出源侧楼宇建筑群需求负荷预测值,室温特征值考虑了目标采暖用户的不同室温需求,室外气温采用气温累积效应考虑了气象因素的综合影响;

29.s2:利用基于机理与数据混合驱动建立源侧供水温度模型,通过输入流量约束条件和上述s1确定的楼宇建筑群需求负荷预测值,得出源侧供水温度预测值,流量约束条件考虑了保证最不利供暖用户需求循环水泵、锅炉等主要热力设备的历史运行工况,以保证其稳定可靠运行;

30.s3:利用基于机理与数据混合驱动建立用户侧目标采暖用户的负荷预测模型,通过输入室温特征值及室外气温,得出用户侧目标采暖用户需求负荷预测值,目标采暖用户可以是楼宇入口,也可以入户戓独立房间;负荷预测模型包括基础负荷模型和热扰动态修订,前者仅考虑室外气象因素及室温因素,后者考虑了人员行为的动态不确定性;室温特征值考虑了目标采暖用户的不同室温需求,室外气温采用气温累积效应考虑了气象因素的综合影响,室外气温利用所在区域的气象信息,室温特征值选用室内外热扰小的代表性房间室温;

31.s4:利用基于机理与数据混合驱动建立用户侧目标采暖用户的阀位模型,通过输入上述s2确定的源侧供水温度和上述s3确定的目标采暖用户需求负荷预测值,得出目标采暖用户阀位预测值,目标采暖用户可以是楼宇入口,也可以入户戓独立房间;阀位预测模型包括基础阀位模型和动态修订,前者仅考虑了供水温度、目标采暖用户负荷与阀位的相关性,后者考虑了系统运行临时参数变化等引起的动态不确定性;

32.s5:将上述s3、s4涉及的用户侧目标采暖用户的特征室温目标值、需求负荷预测值、阀位预测值,设置为引导值,并结合历史运行工况,确定其上下限,展示在开发的用户自主管控界面中,用户自主管控界面可以部署在个人计算机、服务器或网络设备,以执行本发明所述方法的全部或部分步骤;

33.s6:在上述s5所述的用户自主管控界面,目标采暖用户可以预先设置期望供热目

标,也可以反馈个性化需求,预先设置期望供热目标,可以是阀位流程、室温或负荷,其数值在s5所述的上下限范围内;反馈个性化需求及变化,可以是阀位、室温、负荷,也可以是热感觉,或者是未来时刻不在室时间、房间功能变化;

34.s7:针对上述s6所述目标采暖用户预先设置的期望供热目标,其中室温或负荷将通过s4或联合s3转化为阀位预测值,即阀位流程;针对上述s6所述目标采暖用户反馈的个性化需求及变化,后台管理平台将优化设置室温期望值,并通过s3和s4转化为阀位预测值,即阀位流程,后台管理平台或软件可以部署在个人计算机、服务器或网络设备,以执行本发明所述方法的全部或部分步骤;

35.s8:上述s6和s7所述的阀位流程、室温或负荷,展示在s5所述的用户自主管控界面中,并通过网联智控的供热系统运行管控平台发送阀位流程信号,以使目标阀门控制信号执行相关的动作,运行管控平台可以部署在个人计算机、服务器或网络设备,以执行本发明所述方法的全部或部分步骤;

36.s9:通过上述s8所述的运行管控平台,给出目标采暖用户权限,用户即可查看历史及实时目标采暖用户的监控参数,包括流量、供回水温度、室温、阀位、负荷;

37.s10:通过上述s7所述的后台管理平台或软件,对目标采暖用户的实际供暖运行状况统计分析,可以给出不同时间尺度历史及未来时刻的负荷引导值、实际值的对比,并展示在上述s5所述的用户自主管控界面中,以利于用户侧自主节能评价与分析。

38.本发明的优点和有益效果为:

39.1、本发明提出的基于网联智控的集中供暖用户侧自主调节系统及方法,能够很好地兼顾用户个性化需求及热力系统性能,既能保证系统高效安全可靠节能运行,又有利于用户侧自主节能行为的实施与评价,满足供热需求同时,最大程度地节能减排。

40.2、本发明提出的基于网联智控的集中供暖用户侧自主调节系统及方法,适用于集中供热系统用户侧分时分区分温的精准供热,避免过度供热,有利于系统的高效运行,实现双碳目标背景下建筑领域清洁高效供热的目标能耗管控,满足用户热需求同时,显著节能减排。

41.3、本发明提出的基于网联智控的集中供暖用户侧自主调节系统,基于能源中心和热力入口的负荷、供水温度和流量,兼顾用户个性化需求,通过各种外围模型,给予用户负荷、水温及阀位流程设置的引导值及上下限,引导用户自主调节,实现目标能耗精准管控。

42.4、本发明提出的基于网联智控的集中供暖用户侧自主调节系统及方法,本用户可根据后台提供的引导值和调节范围,根据实际用热需求,自主设置最小时间尺度的阀位流程,能实现时间空间尺度足够小地按需供热,避免浪费,实现双碳目标背景下最大程度节能减排。

43.5、本发明提出的基于网联智控的集中供暖用户侧自主调节系统及方法,运行管控平台中用户可结合自己需求及热舒适感觉,设定室温、负荷等期望值和在室时间表等,运行管控平台根据用户需求给出引导值和调节范围,能满足不同类型用户的个性化用热需求,避免用户侧过度供热、人员行为等引起的能源浪费。

44.6、本发明提出的基于网联智控的集中供暖用户侧自主调节系统及方法,适用于用户侧热力入口的运行调节,基于外围模块确定的未来时刻的目标负荷,以能源中心的供水温度及流量为约束条件,确定未来时刻的阀位流程,可有效避免“一刀切”的调节方式,实现

分时分温分区的“按需供热”。

45.7、本发明提出的基于网联智控的集中供暖用户侧自主调节系统及方法,兼顾了用户侧负荷需求的差异性及热源侧运行参数的统一性,有利于指导用户侧热力入口或末端的分时分温“按需供热”,达成对目标能耗的精细管控。

46.8、本发明提出的基于网联智控的集中供暖用户侧自主调节系统及方法,给予不同层级管控单元的负荷及末端室温、用户反馈多目标参数监控,结合数据分析、物理信息融合,可以更好地兼顾末端用户需求及其差异性、时变性,满足用户热舒适需求同时,最大程度地避免过度供热。

47.9、本发明提出的基于网联智控的集中供暖用户侧自主调节系统及方法,末端用户信息全程参与管控,末端用户主动参与供热调节,不再仅仅是被动的用热对象,可以主动反馈自己的个性化需求,并以多种形式参与系统管控。不再仅关注建筑物室内温度,更多关注用户的用热规律及热舒适感觉。

48.10、本发明提出的基于网联智控的集中供暖用户侧自主调节方法,易于实施,成本可控,利用系统运行既有基础信息平台及管控条件,供热管网不需要大规模改动,热源、热力站锅炉水泵等主要热力设备不做改动,不涉及土木等改造。

49.11、本发明提出的基于网联智控的集中供暖用户侧自主调节系统及方法,具有很好的外推性,其结果和方法可以适用于具有相似特征的场景。

50.12、本发明提出的基于网联智控的集中供暖用户侧自主调节系统及方法,既能实现用户端自主调节,也能实现控制中心对供热端的调控,同时控制中心还能对用户端自主调控做出引导和评估。

51.13、本发明提出的运行管控平台及用户自主管控界面,可以部署在个人计算机、服务器或网络设备,本地运行可以通过用户面板进行操控,也可以接入互联网,通过手机app、智能音箱远程操控。

附图说明

52.图1为本发明供热系统管网示意图;

53.图2为本发明热力入口装置示意图;

54.图3为本发明供热物理网系统示意图;

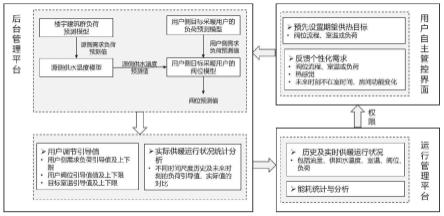

55.图4为本发明的调节系统示意图;

56.图5为本发明的拓扑结构图;

57.图6为本发明的技术路线图;

58.图7为本发明后台管理平台技术路线图;

59.图8为本发明实施例供热系统示意图;

60.图9为本发明能源站改造结构示意图;

61.图10为本发明入口处改造示意图;

62.图11为本发明后台管理平台界面示意图;

63.图12为本发明后台管理平台(建模平台)界面示意图;

64.图13为本发明用户自主管控界面设计图;

65.图14为本发明用户自主管控界面实物图;

66.图15为本发明34#入口阀位流程实际值和模型值曲线图(2020-2021供暖季);

67.图16为本发明实施例34#热力入口运维管控分析图(2021-2022供暖季,累计负荷);

68.图17为本发明实施例34#热力入口运维管控分析图(2021-2022供暖季,逐日负荷);

69.图18为本发明实施例34#入口2021-2022供暖季负荷运维图;

70.图19为本发明实施例34#入口2021-2022供暖季阀位运维图;

71.图20为本发明实施例与比较例的阀位变化曲线图,a为34#入口,b为35#入口,c为36#入口,d为37#入口;

72.图21为本发明实施例与比较例的日负荷变化曲线图,a为34#入口,b为35#入口,c为36#入口,d为37#入口;

73.图22为本发明实施例与比较例的室温日均值变化曲线图,a为34#入口,b为35#入口,c为36#入口,d为37#入口;

74.图23为本发明实施例与比较例的室外气温日均值变化曲线图;

75.图24为本发明实施例与比较例模拟值/实际值比较图。

76.附图标记说明

77.1-电动调节阀,2-热量表,3-水泵,4-锅炉,5-温度传感器,6-流量计,7-控制器,8-通讯模块、9-温度采集模块、10-建筑群、11-气象模块。

具体实施方式

78.下面通过具体实施例对本发明作进一步详述,以下实施例只是描述性的,不是限定性的,不能以此限定本发明的保护范围。

79.将本发明提出的基于网联智控的集中供暖用户侧自主调节系统及方法应用于图8所示的天津校园集中供热系统中。该能源中心供热面积240538m2,4台燃气锅炉直供19栋独立建筑,包括科研办公楼、学生宿舍、教学楼、食堂等多种类型的众多用户。

80.如图1所示为发明集中供热系统管网示意图,包括热源、热网及热用户,热用户入户端安装有热量表2及电动调节阀1,热源锅炉4的回水管路上安装有水泵3。

81.本发明所涉及的实际运行数据均由热力入口的数据采集模块获得,如图2所示,供水管路上设置有流量计6及温度传感器5,回水管路上设置有电动调节阀1及温度传感器5,所述电动调节阀1连接至控制器7,所述流量计6连接至热量表2,所述温度传感器5均连接至热量表2,所述热量表2连接至控制器7,所述控制器连接至通讯模块8。

82.集中供热系统包括锅炉及锅炉上连接的供水管及回水管,所述供水管上依次连接有温度传感器、流量计及建筑群,所述回水管上依次连接有温度传感器、水泵及建筑群10,所述供水管及回水管上的温度传感器均连接至热量表,所述热量表分别连接至控制器及流量计,所述控制器连接至通讯模块,所述通讯模块无线连接至外部监控平台,所述通讯模块连接有气象模块11,所述建筑群内设置有温度采集模块9,所述温度采集模块无线连接至所述控制器,如图3所示。

83.该供热系统于2019-2020年供暖季实施智能化改造,如图9、10所示,所管辖的28个热力入口安装了电动平衡一体阀,源网末端均安装与监控平台连接的通讯模块,本发明所

涉及的实际运行数据均由数据采集模块获得,如图3所示。

84.能源站内的改造主要在总供回水管上增加超声波热量表,该热表实现了能源站内的热计量和远传。如图9所示,超声波热量表通过超声波流量计和温度传感器采集管道流量和温度数据,再通过热量表进行计算得出热量,控制模块可对热表数据进行采集,并由dtu通讯模块上传至后台管理平台,可以对站内供回水温度、瞬时流量、瞬时负荷、累积流量等信息每6分钟进行一次采集与上传;除此之外,对站内水表进行了更换,实现了补水信息、低区水泵频率数据的实时采集与上传。

85.能源站内的改造对低区、高区供热系统总供回水管安装热量表,实现系统流量、温度、热量等参数的热计量。同时,该热表与低区安装的热量表相结合可将高低区的燃气量分开,实现对高低区燃气量的单独计量。站内补水管安装超声波流量计,用以测量供热系统的补水量,该表可实现累计补水量的测量并远传至上位机。站内新增两块电表,分别实现锅炉和水泵耗电信息的计量,该表可实现电压、电流以及电能参数的测量并远传至上位机。站内的变频器参数采集模块可采集低区5台水泵的运行参数,包括运行状态、频率和电流大小,将从变频器采集的数据远传至上位机。

86.基于热力入口处的改造是将一次网改造成准二级网,即相互没有影响的独立控制环路,可实现控制单元环内流量控制及负荷调节,可以实现对热力入口的控制以及热计量信息的查看。热力入口的改造对原有的热量表进行了更换,并增加了电动调节阀,可分别实现热力入口的计量和管控,电控柜可直接进行数据的采集和电动阀的控制,并和后台管理平台进行数据交换。热力入口改造情况如图10所示。改造后可以实现热力入口处的调控以及供热参数的采集与上传,具体包括瞬时流量、供回水温度、瞬时负荷、入口阀位开度、进回水压力。

87.如图4、5所示,本实施例提出一种基于网联智控的集中供暖用户侧自主调节系统,其创新之处在于:包括供热物理网系统、运行管控平台、后台管理平台及通讯模块,所述通讯模块通过局域网与供热物理网系统连接,所述供热物理网系统通过互联网与后台管理平台连接,所述后台管理平台通过互联网与所述运行管控平台连接;

88.所述供热物理网系统:源侧供水管路和回水管路上均设置有温度传感器,并安装有与流量计和温度传感器相连的热量表,还安装有与热量表和压力表相连的控制器;用户侧目标采暖用户供水管路和回水管路上均设置有温度传感器,并安装有与流量计和温度传感器相连的热量表,还安装有与热量表和压力表相连的控制器以及室温传感器;所述控制器、室温传感器与通讯模块连接,各个通讯模块与监控平台通过有线和/或无线方式连接;

89.运行管控平台:可以部署在个人计算机、服务器或网络设备,本地运行可以通过入户面板进行操控,也可以接入互联网,通过手机app、智能音箱远程操控,不同层级管理人员可实时查看供热物理网基本信息及历史运行信息,并可以设置未来时刻的调节参数流程,通过权限,目标采暖用户可登录运行管控平台,进入用户自主管控界面,可查看其物理网基本信息及运行信息,并设置期望供热目标;

90.后台管理平台:主要包括基于机理和数据驱动的建筑群负荷模型、供水温度模型,目标采暖用户的负荷模型、阀位模型及多目标监控主动抗扰控制模型,为不同层级的优化运行调节提供指导。

91.如图6、7所示,本实施例提出一种基于网联智控的集中供暖用户侧自主调节方法,

该方法利用基于机理与数据混合驱动建立楼宇建筑群负荷预测模型,通过输入室温特征值及室外气温,得出源侧楼宇建筑群需求负荷预测值;利用基于机理与数据混合驱动建立源侧供水温度模型,通过输入流量约束条件和楼宇建筑群需求负荷预测值,得出源侧供水温度预测值;利用基于机理与数据混合驱动建立用户侧目标采暖用户的负荷预测模型,通过输入室温特征值及室外气温,得出用户侧目标采暖用户需求负荷预测值;利用基于机理与数据混合驱动建立用户侧目标采暖用户的阀位模型,通过输入源侧供水温度和目标采暖用户需求负荷预测值,得出目标采暖用户阀位预测值;将上述目标采暖用户的特征室温目标值、用户侧需求负荷预测值及阀位预测值设置为引导值,并结合历史运行工况,确定其上下限,展示在开发的用户自主管控界面中;目标采暖用户利用权限可通过运行管控平台进入用户自主管控界面,可预先设置期望供热目标或反馈个性化需求;后台管理平台根据用户预先设置的期望或反馈信息确定阀位流程,并通过运行管控平台发送阀位流程信号,以使目标阀门控制信号执行相关的动作;后台管理平台对目标采暖用户的实际供暖运行状况统计分析,并给出不同时间尺度历史及未来时刻的负荷引导值、实际值的对比;目标采暖用户通过运行管控平台,可查看其历史及实时供暖运行状况,包括流量、供回水温度、室温、阀位、负荷及能耗统计与分析。

92.本实施例以支路末端建筑的某热力入口(34#)为例,进一步说明本发明专利实施的具体步骤如下:

93.s1:利用基于机理与数据混合驱动建立楼宇建筑群负荷预测模型,通过输入室温特征值及室外气温,得出能源中心需求负荷预测值。其中,室温特征值考虑了目标采暖用户的不同室温需求,室外气温采用气温累积效应考虑了气象因素的综合影响。

94.s2:利用基于机理与数据混合驱动建立源侧供水温度模型,通过输入流量约束条件和上述s1确定的能源中心需求负荷预测值,得出源侧供水温度预测值。其中,流量约束条件考虑了保证最不利供暖用户需求循环水泵、锅炉等主要热力设备的历史运行工况,以保证其稳定可靠运行。

95.s3:利用基于机理与数据混合驱动建立用户侧目标采暖用户的负荷预测模型(发明实审中),通过输入室温特征值及室外气温,得出用户侧目标采暖用户(34#入口)需求负荷预测值。负荷预测模型包括基础负荷模型和热扰动态修订,前者仅考虑室外气象因素及室温因素,后者考虑了人员行为的动态不确定性;室温特征值考虑了目标采暖用户的不同室温需求,室外气温采用气温累积效应考虑了气象因素的综合影响。室外气温利用所在区域的气象信息,室温特征值选用室内外热扰小的代表性房间室温。

96.s4:利用基于机理与数据混合驱动建立用户侧目标采暖用户的阀位模型,通过输入上述s2确定的源侧供水温度和上述s3确定的34#入口需求负荷预测值,得出34#入口阀位预测值。阀位预测模型包括基础阀位模型和动态修订,前者仅考虑了供水温度、目标采暖用户负荷与阀位的相关性,后者考虑了系统运行临时参数变化等引起的动态不确定性。

97.s5:将上述s3、s4涉及的用户侧34#入口的特征室温目标值、需求负荷预测值、阀位预测值,设置为引导值,并结合历史运行工况,确定其上下限,展示在开发的用户自主管控界面中。其中,用户自主管控界面可以部署在个人计算机、服务器或网络设备,以执行本发明实施例所述方法的全部或部分步骤。如图13、14所示,图13为用户自主管控界面设计图,图14为用户自主管控界面实物图。

98.s6:在上述s5所述的用户自主管控界面,目标采暖用户可以预先设置期望供热目标,也可以反馈个性化需求。其中,预先设置期望供热目标,可以是阀位流程、室温或负荷,其数值在s5所述的上下限范围内;反馈个性化需求及变化,可以是阀位、室温、负荷,也可以是热感觉,或者是未来时刻不在室时间、房间功能变化等。

99.s7:针对上述s6所述目标采暖用户预先设置的期望供热目标,其中室温或负荷将通过s4或联合s3转化为阀位预测值,即阀位流程;针对上述s6所述目标采暖用户反馈的个性化需求及变化,后台管理平台将优化设置室温期望值,并通过s3和s4转化为阀位预测值,即阀位流程。其中,后台管理平台或软件可以部署在个人计算机、服务器或网络设备,以执行本发明实施例所述方法的全部或部分步骤。如图11、12所示为后台管控平台界面图。

100.s8:上述s6和s7所述的阀位流程、室温或负荷,展示在s5所述的用户自主管控界面中,并通过网联智控的供热系统运行管控平台发送阀位流程信号,以使目标阀门控制信号执行相关的动作。其中,运行管控平台可以部署在个人计算机、服务器或网络设备,以执行本发明实施例所述方法的全部或部分步骤。

101.s9:通过上述s8所述的运行管控平台,给出目标采暖用户权限,用户即可查看历史及实时目标采暖用户的监控参数,包括流量、供回水温度、室温、阀位、负荷。

102.s10:通过上述s7所述的后台管理平台或软件,对目标采暖用户的实际供暖运行状况统计分析,可以给出不同时间尺度历史及未来时刻的负荷引导值、实际值的对比,并展示在上述s5所述的用户自主管控界面中,以利于用户侧自主节能评价与分析。

103.结合实施例34#热力入口为例,以目标能耗管控为核心,结合室温监测,进一步分析2020-2021、2021-2022两个供暖季的运维管控,突出本发明技术方案的有益效果。

104.结合相关规范及实际运行,设定目标室温,结果见表1-表3、图15-图19所示。表1为实施例代表性热力入口用户末端室温表(2020-2021供暖季),图15为应用该调控方法得出的阀位调节曲线图。

105.表2为实施例34#热力入口负荷模型不同算例表(2020.11.18-2021.3.18,117天),由表2可见,34#热力入口2020-2021供暖季不同供热模式的年负荷,

106.1)与实际年负荷相比较,年负荷模拟值的相对偏差仅为0.7%;

107.2)与实际年负荷相比较,目标值1(供暖季23℃)的相对偏差仅为0.5%;

108.3)与目标值1(供暖季23℃)的年负荷相比较,目标值2(供暖季22℃)室温降低1℃,年负荷比实际负荷降低5.9%;

109.4)与实际年负荷相比较,分别考虑学期与寒假、工作时段与非工作时段、工作日与非工作日需求目标室温的不同,年负荷显著降低,最高达33.5%。

110.表3为实施例34#热力入口负荷表,由表3可见,34#热力入口2021-2022供暖季不同供热模式的负荷,

111.1)相比实际负荷,目标负荷均显著降低;

112.2)目标2与目标1相比较,室温降低1℃,负荷相比实际值降低5.7%;

113.3)目标1负荷略低于实际负荷,但如参照目标日负荷运行,更有利于满足用户热舒适;

114.4)考虑工作时段与非工作时段、工作日与非工作日需求室温的不同,负荷显著降低,相比实际负荷,目标3负荷分别减少10.6%、24.6%。

115.表1实施例代表性热力入口用户末端室温表

[0116][0117]

表2实施例34#热力入口负荷模型不同算例表

[0118][0119]

表3实施例34#热力入口负荷表

[0120]

入口用户类型供暖面积(

㎡

)目标1/实际目标2/实际目标3/实际34#科研办公35100.9670.9100.754

[0121]

以目标能耗管控为核心,进一步分析实施例2021-2022的运维管控。结合相关规范及两个年度的实际运行,设定目标室温,并利用上述标定好的负荷模型确定目标负荷,进行运维管控及分析,结果见图17-图19所示。

[0122]

将所提出的基于网联智控的集中供暖用户侧自主调节系统及方法应用于34#入口2021-2022供暖季,图17为利用基于机理与数据混合驱动建立用户侧目标采暖用户的负荷预测模型图,通过输入室温特征值及室外气温,得出的34#入口需求负荷预测值。目标室温为23℃。需要说明下:室温为表征性室温,可表征实际室温的相对变化,不完全是某测点的实测值,实际应用中,可结合用户反馈,适当调整目标室温值,如图中,可将目标室温调为20

℃,目标负荷降低,引导实际运行,实际室温可适当降低。

[0123]

利用基于机理与数据混合驱动建立用户侧目标采暖用户的阀位模型,通过输入上述步骤2确定的源侧供水温度和上述步骤3确定的34#入口需求负荷预测值,得出34#入口阀位预测值,如图19所示。同上图,需要说明下:可结合室温、用户反馈,可适当降低阀位。当供暖季开始时,后台管理平台输出34#入口的阀位预测值,并通过运行管控平台发送阀位流程信号,以使目标阀门控制信号执行相关的动作。需要说明下,横坐标时间为实际运行参数采集的时间序列号,每6分钟采集一次。

[0124]

本实施例某高校某能源站某独立建筑4个热力入口应用本技术方案的效果,见图20-图24、表4-表5。实施例是基于模型的调节,包括自动调节和定期手动调节;比较例采用传统的调节方式。通常,用户侧热力入口传统的调节方式,仅在供热初期凭人工经验设置好阀位,后期无报修基本就不再调整。可见,与采用传统调节方式的比较例相比较,实施例满足室内温度需求同时负荷显著减低,考虑气温因素后负荷降低率为22.47%-36.48%。

[0125]

需要说明下,图20横坐标时间为实际运行参数采集的时间序列号,每6分钟采集一次;图21-图23横坐标时间单位为日,即24小时。对2021-2022供暖季与2020-2021供暖季供暖季不同时间尺度能耗降低率比较,考虑到2020-2021年供暖季与2021-2022年供暖季室外温度的影响,依照《民用建筑能耗标准》(gb/t51161-2016)使用度日法进行气象修正,取18℃为标准参考温度,则采暖度日数按下式计算:

[0126][0127]

上式中,n为采暖天数,ti为某温度(℃)。

[0128]

表4实施例某独立建筑4个热力入口应用本技术方案的效果表

[0129][0130]

表5实施例某独立建筑4个热力入口应用本技术方案的效果表

[0131][0132]

上述实施例呈现的本技术方案的具体实施过程及效果,说明了本发明技术方案的特别有益效果:满足用户热需求同时,显著节能减排,且简易可行,易于实施,适用不同场景。

[0133]

综上,针对集中供热领域运行调节领域,本发明提出的一种基于网联智控的集中供暖用户侧自主调节系统与方法,适用于集中供热系统末端精准供热,有利于系统的高效运行,满足用户热需求同时,显著节能减排。本发明提出的一种基于网联智控的集中供暖用户侧自主调节系统与方法,其方式和方法可以适用于具有相似特征的场景。本发明的技术

方案,基于人工智能与热力系统的融合,集成实用性、适用性、先进性与示范性,对于实现双碳目标背景下建筑领域的低碳高效清洁供热具有重要的意义。

[0134]

尽管为说明目的公开了本发明的实施例和附图,但是本领域的技术人员可以理解:在不脱离本发明及所附权利要求的精神和范围内,各种替换、变化和修改都是可能的,因此,本发明的范围不局限于实施例和附图所公开的内容。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1