高温废气余热回收装置的制作方法

1.本实用新型涉及机械设备技术领域,更具体地说,它涉及一种高温废气余热回收装置。

背景技术:

2.余热是指生产过程中释放出来的可被利用的热能。主要有高温废气等。

3.在日常的生产过程中通常会有大量的热量产生,这些热量中的部分被用于日常的生产需求当中,剩下未被该生产过程利用的热量便为余热,相较于该生产过程来说余热是被废弃的且多余的能力,而这部余热产生的过程中消耗了很多的能源输入量,这部分的热量若是直接排放到大气当中便会造成很大程度上的能源浪费,因而设置一种可以实现对废气中余热充分利用的结构就很有必要。

4.因此需要提出一种新的方案来解决这个问题。

技术实现要素:

5.针对现有技术存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种高温废气余热回收装置,通过结构的设置达到提高对热废气中热量充分回收利用的目的。

6.本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:该高温废气余热回收装置,包括内部中空且一侧开口的装置体,所述装置体的开口处铰接有闭合其开口的柜门,所述装置体内设有送水部以及位于送水部下方的废气加热结构,所述废气加热结构内设有供水流动的流水通道,所述送水部的出液端与流水通道连通,所述废气加热结构包括沿废气的流动方向依次设置的第一加热部、第二加热部和第三加热部。

7.通过采用上述技术方案,通过设置的装置体实现对结构整体的稳定支撑,通过设置的柜门实现对装置体内部的稳定密封,在送水部的作用下向装置体内稳定持续供水,送水部送入的水进入到废气加热部内并在流水通道内流动,水在流水通道内流动的过程中会依次经过第一加热部、第二加热部和第三加热部,进而通过对废气中热量的吸收实现对水的稳定加热,实现对废气中余热的稳定回收利用。

8.本实用新型进一步设置为:所述第一加热部包括与装置体的内壁固定连接的第一送气管,所述第一送气管的管壁上连通有穿出装置体的进气管,所述第一送气管背离进气管的一侧阵列分布有与第一送气管连通的若干加热管,所述加热管的顶部向下凹陷形成有导流槽。

9.通过采用上述技术方案,热废气通过进气管被送入到第一送气管内,在第一送气管导向的作用下使得进入第一送气管内的热废气朝向多个加热管内流动,热废气与加热管之间进行热交换,实现对加热管的加热处理,形成的导流槽用于给供送水部送入的水的暂时存储以及导流作用。

10.本实用新型进一步设置为:所述第二加热部包括与装置体的内壁固定连接的第二送气管,所述第二送气管与若干加热管连通,所述第二送气管的顶部向下凹陷形成有供导

流槽内的水流入的第一加热槽,所述第二送气管的侧壁连通有内部中空的加热斜板,所述加热斜板上对称设有限位板,所述第二送气管上设有连通第一加热槽与加热斜面顶面的导流管。

11.通过采用上述技术方案,第二送气管实现对多个加热管内流出的热空气的收集,形成的第一加热槽实现对自导流槽流出的水的暂时存储和进一步加热作用,第二送气管内的热空气通入到加热斜板内实现对加热斜板的加热作用,在限位板的作用下实现对加热斜板表面流动的水的限位作用。

12.本实用新型进一步设置为:所述第三加热部包括与装置体内壁固定连接有内部中空的加热件,所述加热件的内部与加热斜板的出气端连通,所述加热件的顶部向下凹陷形成有供加热斜板底端穿入的第二加热槽,所述第二加热槽背离加热斜板底端的一侧连通有穿出装置体的出水管,所述加热件背离加热斜板底端的一侧连通有出气管。

13.通过采用上述技术方案,通过成形的加热件实现对加热斜板送出的热废气的收集并通入到加热件的内部,通过热废气与加热件间的热交换实现对加热件的稳定加热,通过形成的第二加热槽实现对自加热斜板流下的水的存储和进一步加热,第二加热槽内的水自出水管送出。

14.本实用新型进一步设置为:所述导流槽的顶部固定连接有挡板。

15.通过采用上述技术方案,设置的挡板实现对导流槽的盖合,进而可以避免导流槽内的水自导流槽内蒸发。

16.本实用新型进一步设置为:所述送水部包括穿至装置体内的送水管,所述送水管的底部连通有穿至导流槽内的若干喷头。

17.通过采用上述技术方案,在送水管的作用下将水引导至装置体内,在送水管的作用下将水输送至各个喷头处,在喷头的作用下,使得水以雾状的形式喷洒在导流槽的槽壁上,进而可以实现对水更好地加热作用。

18.本实用新型进一步设置为:所述进气管的进气端可拆卸连接有过滤板。

19.通过采用上述技术方案,通过设置的过滤实现对通入第一送气管前的废气的过滤作用,减少废气中的杂质对于第一加热部、第二加热部和第三加热部加热功能的影响。

20.综上所述,本实用新型具有以下有益效果:

21.通过设置的装置体实现对结构整体的稳定支撑,通过设置的柜门实现对装置体内部的稳定密封,在送水部的作用下向装置体内稳定持续供水,送水部送入的水进入到废气加热部内并在流水通道内流动,水在流水通道内流动的过程中会依次经过第一加热部、第二加热部和第三加热部,进而通过对废气中热量的吸收实现对水的稳定加热,实现对废气中余热的稳定回收利用。

附图说明

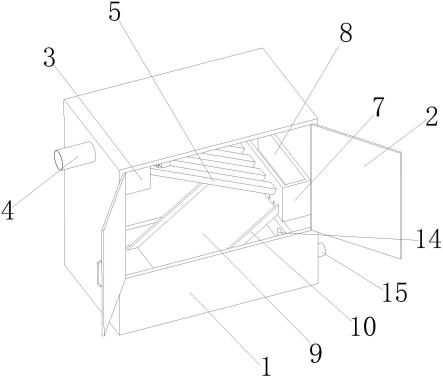

22.图1为本实用新型的结构示意图;

23.图2为本实用新型的剖视图一;

24.图3为图2中a处的放大图;

25.图4为图2中b处的放大图;

26.图5为本实用新型的剖视图二;

27.图6为图5中c处的放大图;

28.图7为本实用新型的剖视图三;

29.图8为图7中d处的放大图。

30.图中:1、装置体;2、柜门;3、第一送气管;4、进气管;5、加热管;6、导流槽;7、第二送气管;8、第一加热槽;9、加热斜板;10、限位板;11、导流管;12、加热件;13、第二加热槽;14、出水管;15、出气管;16、挡板;17、送水管;18、喷头;19、过滤板。

具体实施方式

31.下面结合附图和实施例,对本实用新型进行详细描述。

32.该高温废气余热回收装置,如图1-图5所示,包括内部中空且一侧开口的装置体1,装置体1的开口处铰接有闭合其开口的柜门2,通过柜门2闭合装置体1的开口可以营造一种相对密封的余热回收的环境,确保余热回收过程的平稳顺畅,装置体1内设有送水部以及位于送水部下方的废气加热结构,在送水部的作用下向装置体1内稳定送入水,通过废气加热结构实现对废气中热量稳定的吸收和转换并实现对送水部送入水的稳定加热,实现对废气中余热的回收利用过程,废气加热结构内设有供水流动的流水通道,送水部的出液端与流水通道连通,形成的流水通道实现对送至废气加热结构内的水的引导作用,使得水可以更好地流至废气加热结构的各个位置,使得废气加热结构可以实现对水的充分加热,废气加热结构包括沿废气的流动方向依次设置的第一加热部、第二加热部和第三加热部,通过第一加热部、第二加热部和第三加热部实现对废气中热量的多次回收同时实现对流经水的多次加热,实现对废气中余热的充分利用。

33.如图2和图3所示,第一加热部包括与装置体1的内壁固定连接的第一送气管3,第一送气管3的管壁上连通有穿出装置体1的进气管4,进气管4的进气端可拆卸连接有过滤板19,通过第一过滤板19过滤的作用下可以实现对进气管4流入第一送气管3内的气体的过滤作用,进而可以减小热废气中的杂质对于第一加热部、第二加热部和第三加热部的影响。

34.如图5-图8所示,第一送气管3背离进气管4的一侧阵列分布有与第一送气管3连通的若干加热管5,进气管4、第一送气管3和加热管5的材质均为不锈钢,热废气在进气管4的作用下通入到第一送气管3内,第一送气管3内的热废气通入到加热管5内,热废气与加热管5之间进行热交换实现对加热管5的稳定加热,加热管5的顶部向下凹陷形成有导流槽6,形成的导流槽6实现对水的暂时存储和导流作用,导流槽6的顶部固定连接有挡板16,送水部包括穿至装置体1内的送水管17,送水管17的底部连通有穿至导流槽6内的若干喷头18,喷头18设置为喷雾头,设置的挡板16用于实现对导流槽6的稳定盖合,进而可以避免送水部送水进入导流槽6内时发生飞溅的情况,水在送水管17的作用下运输至装置体1的内侧,送水管17内的水通入到各个喷头18内,在喷头18的作用下使得送水管17内的水以雾状进入到导流槽6内,使得加热管5可以更好地实现对水的加热过程。

35.如图5-图8所示,第二加热部包括与装置体1的内壁固定连接的第二送气管7,第二送气管7与若干加热管5连通,通过设置的第二送气管7实现对自加热管5流出的热废气的收集,第二送气管7的材质为不锈钢材质,加热管5靠近第二送气管7的一端低于加热管5靠近第一送气管3的一端,第二送气管7的顶部向下凹陷形成有供导流槽6内的水流入的第一加热槽8,形成的第一加热槽8实现对水的暂时存储,同时在热废气与第二送气管7之间进行热

交换之后实现对第二送气管7的加热作用,此时会实现对第一加热槽8内存储的水的加热作用,第二送气管7的侧壁连通有内部中空的加热斜板9,第二送气管7上设有连通第一加热槽8与加热斜面顶面的导流管11,第一加热槽8内的水在导流管11的作用下自第一加热槽8内流出并流动至加热斜板9上,第二送气管7内的热废气通入到加热斜板9内,通过热废气与加热斜板9之间的热交换实现对加热斜板9的加热处理,使得加热斜板9可以实现对加热斜板9表面流动水的稳定加热,加热斜板9上对称设有限位板10,通过设置的限位板10可以实现对水在加热斜板9表面滑动的过程的稳定限位,进而确保加热斜板9对于途径水的稳定加热。

36.如图5-图8所示,第三加热部包括与装置体1内壁固定连接有内部中空的加热件12,加热件12的材质为不锈钢材质,加热件12的内部与加热斜板9的出气端连通,自加热斜板9内部流出的热废气通入到加热件12内,通过热废气与加热件12间的热交换,实现加热件12稳定的加热和升温,加热件12的顶部向下凹陷形成有供加热斜板9底端穿入的第二加热槽13,形成的第二加热槽13实现对自加热斜板9流下的水的收集和暂时的存储,同时在加热件12本身具有的温度的作用下实现对第二加热槽13内存储的水的进一步加热作用,第二加热槽13背离加热斜板9底端的一侧连通有穿出装置体1的出水管14,第二加热槽13内的热水自出水管14流出装置体1,加热件12背离加热斜板9底端的一侧连通有出气管15,加热件12内的热废气自出气管15流出装置体1。

37.工作原理:将热废气通过进气管4送入到第一送气管3内,该过程中在过滤板19的作用下实现对废气中杂质的过滤作用,第一送管内的热废气通入到加热管5内,加热管5内的热废气通入到第二送气管7内,第二送气管7内的热废气通入到加热斜板9内,加热斜板9内的热废气通入到加热件12内,加热件12内的热废气自出气管15排出,在该过程中热废气实现对加热管5、第二送气管7、加热斜板9和加热件12的加热作用,使得加热管5、第二送气管7、加热斜板9和加热件12的稳定升高,水在送水管17的作用下流至各个喷头18处,在喷头18的作用下使得水以雾状的方式喷入到导流槽6内,导流槽6内的水流至第一加热槽8内,第一加热槽8内的是通过导流管11流动至加热斜板9上,加热斜板9上的水流至第二加热槽13内,在该过程汇中,水与加热管5、第二送气管7、加热斜板9和加热件12之间进行热交换,实现对水的加热处理,进而实现对热废气中余热的回收作用。

38.以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1