一种实验室通风系统

1.本实用新型属于排烟除尘技术领域,具体涉及一种实验室通风系统。

背景技术:

2.实验室是人们在无法亲临现场实验的情况下模拟实验进行的场所。为保证实验的准确性,一般实验室均为封闭式设计,这就导致了实验室空气流动缓慢,得不到及时更新。特别是进行有烟气产生的实验时,实验区域空气质量急剧下降,严重时甚至产生有毒有害性气体,危害实验人员的身心健康。

3.实验进行时,烟气得不到及时更新的原因有:(1)实验产生的气体相对分子质量不同,有的轻于空气,向上聚集,有的重于空气,向下聚集;(2)实验室空气流动性差,室内空气无法及时与外界空气进行充分交换;(3)实验产生的漂浮物中包含颗粒物质或焦油等粘性物质,不易被清除。

4.依据我国“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针,事故的预防处于重要地位。在烟气还未产生不良影响之前,应及时将实验产生的烟气排除。现今绝大部分实验室仅在墙体上部安装普通家用排风扇,风机功率过小,无法排出实验室中部、下部烟气,从而导致实验过程中室内烟尘弥漫、可见度差,其产生的噪音也将影响实验人员的身体健康与实验进行。

技术实现要素:

5.本实用新型所要解决的技术问题在于针对上述现有技术的不足,提供一种实验室通风系统。该通风系统针对实验室工作过程中的不同工作区域的空气污染情况,设置在实验室整个工作区域中的全覆盖通风装置,以及设置在实验室中重污染工作区域的局部排烟装置,既实现了整个实验室内进行排烟通风,又针对重污染工作区域固定位置进行排烟,大大提高了排烟通风效果。

6.为解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案为:一种实验室通风系统,其特征在于,包括设置在实验室整个工作区域中的全覆盖通风装置,以及设置在实验室中重污染工作区域的局部排烟装置,所述全覆盖通风装置包括送风风机以及与送风风机连接的通风管道,多条所述通风管道交错连接形成通风管路,且通风管路上布设有多个送风口,所述通风管路的周围设置有排风管路,所述排风管路由多条排风管道交错连接而成,所述排风管道上布设有多个排风口,且多条排风管道均与排风风机连接;

7.所述通风管路包括忙时上行通风管路、闲时上行通风管路,以及设置在忙时上行通风管路与闲时上行通风管路下方的下行单侧送风管路,所述排风管路包括环绕在上行通风管路与闲时上行通风管路外周的上行排风管路,以及设置在下行单侧送风管路对侧的下行单侧排风管路;

8.所述局部排烟装置包括降尘过滤箱,以及连接在降尘过滤箱入口处的导烟管道、连接在降尘过滤箱下侧出口处的集污箱,所述导烟管道与集烟罩连接,所述降尘过滤箱中

布设有喷雾器,且喷雾器通过导流管与水箱连通,所述降尘过滤箱的上侧出口处还连接有风机。

9.上述的一种实验室通风系统,其特征在于,所述送风口与排风口均采用方形散流器,所述排风口采用百叶设计。

10.上述的一种实验室通风系统,其特征在于,所述导烟管道与集烟罩之间设置有可折叠管道。

11.上述的一种实验室通风系统,其特征在于,所述导烟管道与降尘过滤箱入口处之间设置有第一单向阀,且导烟管道与第一单向阀之间设置有第一过滤器。

12.上述的一种实验室通风系统,其特征在于,所述降尘过滤箱的箱体内入口处设置有冷却管,所述冷却管的进水口与水箱连通,且进水口处设置有水泵,所述冷却管的出水口与喷雾器连通。

13.上述的一种实验室通风系统,其特征在于,所述降尘过滤箱的出口处与风机之间设置有第二过滤器。

14.上述的一种实验室通风系统,其特征在于,所述集污箱与降尘过滤箱下侧出口处之间设置有第二单向阀,且集污箱与第二单向阀之间设置有第三过滤器。

15.本实用新型与现有技术相比具有以下优点:

16.1、本实用新型的实验室通风系统针对实验室工作过程中的不同工作区域的空气污染情况,设置在实验室整个工作区域中的全覆盖通风装置,以及设置在实验室中重污染工作区域的局部排烟装置,既实现了整个实验室内进行排烟通风,又针对重污染工作区域固定位置进行排烟,大大提高了排烟通风效果。

17.2、本实用新型的全覆盖通风装置采用多位置送风设计,促进烟气从上行排风管路排出,且未排出的气体被驱赶至实验室内工作区域的下部,在下行单侧送风管路的作用下经下行单侧排风管路排出至实验室外,实现了对实验室内上部、中部、下部烟气的充分排出清除,并及时通入未污染空气进行空气补偿,大大提高了排烟通风效果。

18.3、本实用新型装置中通过控制各个风机、风口开关,根据不同烟气污染程度、情况和风量需求,对风量、风口进行调节,在实现高效通风送风、排出烟气的同时,兼顾了通风排风动力损耗。

19.4、本实用新型的局部排烟装置中设置集烟罩将烟气送入降尘过滤箱中,并经喷雾器进行作用,使烟气中的漂浮物包括颗粒物质或焦油等粘性物质沉降并聚集沉淀分离,实现了烟气的有效净化,并直接排放至空气中。

20.综上所述,本实用新型的实验室通风系统操作简便,覆盖区域广,可针对不同类型实验进行多功能排烟,并且高效节能,便于维修,满足了实验室的排烟除尘需求。

21.下面通过附图和实施例对本实用新型的技术方案作进一步的详细描述。

附图说明

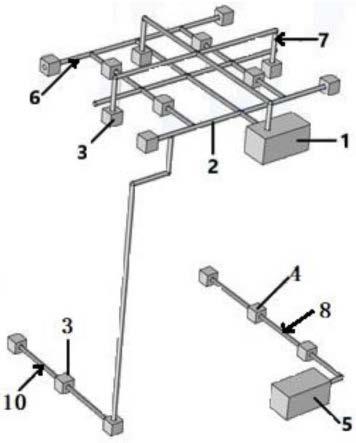

22.图1为本实用新型全覆盖通风装置中忙时上行通风管路、闲时上行通风管路、下行单侧送风管路及下行单侧排风管路的布设关系示意图。

23.图2为本实用新型全覆盖通风装置中忙时上行通风管路、上行排风管路及下行单侧送风管路的布设关系示意图。

24.图3为本实用新型全覆盖通风装置中闲时上行通风管路及上行排风管路的布设关系示意图。

25.图4为本实用新型全覆盖通风装置中下行单侧送风管路与下行单侧排风管路的布设关系示意图。

26.图5为本实用新型局部排烟装置的结构示意图。

27.附图标记说明:1—送风风机;2—通风管道;3—送风口;4—排风口;5—排风风机;6—忙时上行通风管路;7—闲时上行通风管路;8—下行单侧排风管路;9—上行排风管路;10—下行单侧送风管路;11—集烟罩;12—可折叠管道;13—导烟管道;14—第一过滤器;15—第一单向阀;16—冷却管;17—降尘过滤箱;18—喷雾器;19—第二过滤器;20—风机;21—第二单向阀;22—第三过滤器;23—集污箱;24—水箱;25—水泵。

ꢀꢀ

具体实施方式

28.实施例1

29.如图1~图4和图5所示,本实施例的实验室通风系统包括设置在实验室整个工作区域中的全覆盖通风装置,以及设置在实验室中重污染工作区域的局部排烟装置,所述全覆盖通风装置包括送风风机1以及与送风风机1连接的通风管道2,多条所述通风管道2交错连接形成通风管路,且通风管路上布设有多个送风口3,所述通风管路的周围设置有排风管路,所述排风管路由多条排风管道交错连接而成,所述排风管道3上布设有多个排风口4,且多条排风管道均与排风风机5连接;

30.所述通风管路包括忙时上行通风管路6、闲时上行通风管路7,以及设置在忙时上行通风管路6与闲时上行通风管路7下方的下行单侧送风管路10,所述排风管路包括环绕在上行通风管路6与闲时上行通风管路7外周的上行排风管路9,以及设置在下行单侧送风管路10对侧的下行单侧排风管路8;

31.所述局部排烟装置包括降尘过滤箱17,以及连接在降尘过滤箱17入口处的导烟管道13、连接在降尘过滤箱17下侧出口处的集污箱23,所述导烟管道13与集烟罩11连接,所述降尘过滤箱17中布设有喷雾器18,且喷雾器18通过导流管与水箱24连通,所述降尘过滤箱17的上侧出口处还连接有风机20。

32.本实用新型针对实验室工作过程中的不同工作区域的空气污染情况,分别在实验室整个工作区域中设置全覆盖通风装置,在实验室中重污染工作区域设置局部排烟装置,该全覆盖通风装置通过在送风风机1上连接通风管道2,且由多条通风管道2交错连接形成通风管路,并在通风管路上布设多个送风口3,从而通过送风风机1将实验室外未污染空气通过通风管道经由多个送风口3送入实验室中,实现了通风送风作用;同时在通风管路的周围设置由多条排风管道交错连接而成的排风管路,排风管道上布设有多个排风口4,且多条排风管道均与排风风机5连接,从而通过排风风机5将实验室内污染空气通过排风管道经由

多个排风口4排出,实现了排烟作用。

33.本实施例的全覆盖通风装置采用多位置送风设计,即将通风管路设置为忙时上行通风管路6、闲时上行通风管路7和位于两者下方的下行单侧送风管路10,而排风管路设置为环绕在上行通风管路6与闲时上行通风管路7外周的上行排风管路9,以及设置在下行单侧送风管路10对侧的下行单侧排风管路8。通常,忙时上行通风管路6和闲时上行通风管路7设置在实验室内的上部空间,覆盖了实验室整个工作区域,且忙时上行通风管路6上的通风管道排布密集,送风口3也均匀密集布设,以增大送风区域,提高了对实验室内空气中烟气的稀释程度,同时促进了实验室内空气的充分流动以与送入的空气进行充分交换,并及时将烟气从上行排风管路9的排风口4排出;同时,将下行单侧送风管路10设置在忙时上行通风管路6与闲时上行通风管路7的下方,下行单侧排风管路8设置在下行单侧送风管路10的对侧,采用位于实验室内下部空间的下行单侧送风管路10控制从下行方向送风,以将沉降在实验室内下部的烟气驱赶至其对侧,在下行单侧排风管路10中排风口的单侧排风作用下,全部排出至实验室外,实现了对实验室内下部的烟气的充分排出。

34.当实验室工作区域中污染严重时,通过忙时上行通风管路6控制从上行方向送风,促进烟气从忙时上行通风管路6外周环绕的上行排风管路9及时排出,同时使得未排出的相对分子质量低于空气、漂浮聚集在实验室工作区域内上部的气体均被驱赶至实验室内工作区域的中部和下部,而设置的下行单侧送风管路10控制从下行方向送风,使得被驱赶至实验室内下部的气体连同相对分子质量高于空气、沉聚在实验室工作区域内下部的气体,一同在下行单侧送风管路10的单侧送风作用下,全部被驱赶至对侧设置在下行单侧送风管路10的下行单侧排风管路8处,并在下行单侧排风管路8中排风口的单侧排风作用下,全部排出至实验室外,实现了对实验室内上部、中部、下部烟气的充分排出清除,并及时通入未污染空气进行空气补偿,大大提高了排烟通风效果。另外,由于下行单侧排风管路8设置在实验室内下部,距离地面较近,在排出烟气的同时还兼具除尘功能。

35.通常,闲时上行通风管路7设置在实验室内的上部,覆盖了实验室大部分的工作区域,且闲时上行通风管路7上的通风管道排布密集,送风口3相对均匀稀疏布设,以控制送风区域,促进实验室内空气流动以与送入的空气进行交换,并从上行排风管路9的排风口4排出,保证对实验室内的空气实现通风的功能。

36.当实验室工作区域仅存在较少污染烟气或者仅需要通风使用时,控制闲时上行通风管路7上的送风口3打开送风,将较少污染烟气从上行排风管路9的排风口4排出,促进了实验室内空气的充分流动以与送入的空气进行充分交换,实现了通风功能。

37.更一步地,实际应用中可在送风风机1、送风口3、排风口4和排风风机5中设置开关控制器、流量计及多功能传感器,根据实验室工作区域的烟气污染程度、情况和风量需求不同,控制各风机、各风口的开关及风量大小:针对扩散较强烟气,则打开各风机、全部风口以加大风量,针对扩散性较差烟气,则打开各风机靠近污染区的风口以定向排出烟气,降低了通风排风动力损耗;同时,利用多功能传感器感应检测实验室中的烟气浓度,当符合国家规定的浓度后,可选择启动闲时上行通风管路7进行闲时送风。

38.实际应用中各个风口间隔4米左右,以兼顾通风效果和动力损耗平衡。

39.同时,本实施例通风系统中针对实验室内重污染工作区域设置局部排烟装置,该装置中通过设置集烟罩11,在风机20的吸风作用带动下将重污染工作区域中的烟气经导烟

管道13送入降尘过滤箱17中,而降尘过滤箱17中布设有喷雾器18,且喷雾器18通过导流管与水箱24连通,通过水箱24经导流管向喷雾器18供水,使得喷雾器18向送入的烟气喷洒水雾,烟气中的漂浮物包括颗粒物质或焦油等粘性物质在水雾作用下沉降,烟气中的可溶性有毒有害气体溶解在水雾中,并随喷洒水雾形成污水汇集进入降尘过滤箱17的底部聚集沉淀,污水的汇集量持续增加,沉淀量也随之增加,污水的上层液体从降尘过滤箱17下侧出口处排出并流入集污箱23中,用于进一步后处理,而烟气经喷洒水雾除去漂浮物和可溶性有毒有害气体后,实现了烟气的有效净化,在风机20的吸风作用带动下,净化后的烟气经降尘过滤箱17的上侧出口直接排放至空气中。

40.通常,降尘过滤箱17与集污箱23的底部均为可拆卸结构,以方便将污水中漂浮物包括颗粒物质或焦油等粘性物质聚集形成的沉淀取出,并对降尘过滤箱17与集污箱23进行清洁。

41.通常,将集烟罩11设置在实验室内重污染工作区域的正上方50cm处,同时通过调节风机20的功率与导烟管道13的长度,保证风机2的吸风作用范围在实验室内重污染工作区域的正上方30cm处,使得烟气受压强作用影响向上移动,并被集烟罩11捕获并进入导烟管道13进行处理,同时不影响重污染工作区域中进行的实验的观察以及自然通风的实验条件。另外,实际操作中,该局部排烟装置的总长度每增加6米,风机20的功率相应提升200瓦,以实现较佳的排烟效果,避免长度过长吸力过小、无法有效收集烟气,以及长度过短吸力过大、影响自然通风的实验条件。

42.进一步地,本实施例中所述送风口3与排风口4均采用方形散流器,以加大送风范围,提高送风效率;所述排风口4采用百叶设计,在有效排风的同时,阻挡较大沉积物进入风口,避免了排风管道堵塞。

43.通常,送风风机1与排风风机5均采用单速vad-i-b型风机。

44.实际使用中,将送风风机1布置于实验室的室顶上部,排风风机5布置于实验室外的地面上。通过该设置,有利于实现对经送风风机1送入的风与经排风风机5排出的风的有效分流,保证送入的风新鲜且未经污染,避免排出的风循环进入实验室内造成二次污染,进一步保证了实验室内的通风效果。

45.进一步地,本实施例中所述导烟管道13与集烟罩11之间设置有可折叠管道12。通过设置可折叠管道12,便于控制集烟罩11迅速移动至重污染工作区域对该区域的烟气进行收集,并经导烟管道13送入降尘过滤箱17进行除尘过滤处理,同时通过调节集烟罩11的倾向,对不同方位的烟气进行精确全面的收集,避免了遗漏,无需移动整个局部排烟装置,即实现了对实验室内不同位置处重污染工作区域内烟气的处理,提高了烟气的收集量,进而改善了排烟效果。

46.进一步地,本实施例中所述导烟管道13与降尘过滤箱17入口处之间设置有第一单向阀15,且导烟管道13与第一单向阀15之间设置有第一过滤器14。通过在导烟管道13与降尘过滤箱17入口处之间设置第一单向阀15,保证经导烟管道13送入的烟气流入降尘过滤箱17中,避免烟气的逆流;而通过在导烟管道13与第一单向阀15之间设置第一过滤器14,对进入降尘过滤箱17前的烟气进行初步过滤,除去烟气中颗粒较大的漂浮物和其它杂质,减少了后续工艺的压力,有利于降尘过滤箱17中水雾除尘过滤的顺利进行。

47.进一步地,本实施例中所述降尘过滤箱17的箱体内入口处设置有冷却管16,所述

冷却管16的进水口与水箱24连通,且进水口处设置有水泵25,所述冷却管16的出水口与喷雾器18连通。通过在降尘过滤箱17的箱体内入口处设置冷却管16,并将冷却管16的进水口与水箱24连通,通过水泵25抽取水箱24中的水向冷却管16供水,对流经水向冷却管16的烟气进行冷却降温,有利于烟气中的漂浮物尤其是颗粒物凝聚成大颗粒,从而在后续喷洒的水雾作用下迅速沉降至污水中;同时,将冷却管16的出水口与喷雾器18连通,即使水先进入冷却管16对烟气进行冷却降温,然后进入喷雾器18中喷洒水雾,在保证冷却和喷洒效果的同时实现了水的二次利用,大大节约了水资源,降低了排烟成本。

48.进一步地,本实施例中所述降尘过滤箱17的出口处与风机20之间设置有第二过滤器19。通过该设置使得经净化后的烟气经二次净化后排放进入空气中,进一步避免了漂浮物或有毒有害气体进入空气中,提高了净化效果。

49.进一步地,本实施例中所述集污箱23与降尘过滤箱17下侧出口处之间设置有第二单向阀21,且集污箱23与第二单向阀21之间设置有第三过滤器22。通过在集污箱23与降尘过滤箱17下侧出口处之间设置第三单向阀21,保证降尘过滤箱17中的污水进入集污箱23中,避免集污箱23中污水的回流,通过在集污箱23与第二单向阀21之间设置第三过滤器22,对从降尘过滤箱17中流出的污水的上层液体进行过滤,将污水中的漂浮物均截留在降尘过滤箱17中进行统一处理,减轻了集污箱23中的污水的后续处理负担。

50.本实施例实验室通风系统的使用过程为:将全覆盖通风装置安装在实验室内,其中,忙时上行通风管路6安装在实验室内的上部,闲时上行通风管路7安装在上行通风管路6的上方,下行单侧送风管路10安装在上行通风管路6与闲时上行通风管路7的下方,上行排风管路9环绕在忙时上行通风管路6和闲时上行通风管路7的外周,下行单侧排风管路8设置在下行单侧送风管路8的对侧;同时将局部排烟装置放置在实验室内的重污染工作区域;

51.当实验室工作区域中污染严重时,启动全覆盖通风装置的送风风机1和排风风机5,打开忙时上行通风管路6、下行单侧送风管路10和上行排风管路9、下行单侧排风管路8,通过忙时上行通风管路6的送风口3从上行方向送风,促进烟气从上行排风管路9的排风口4排出,同时部分未排出的气体被驱赶至实验室内工作区域的下部,并在下行单侧送风管路10中送风口3的送风作用下汇集至一侧,经下行单侧排风管路8中排风口4的单侧排风作用下,全部排出至实验室外;同时,启动局部排烟装置的风机20,打开第一单向阀15和第二单向阀21,并启动水泵25向冷却管16供水,控制可折叠管道12调节集烟罩11的倾向,对准重污染工作区域中的烟气进行收集,烟气经导烟管道13进入第一过滤器14进行初步过滤,再经第一单向阀15送入降尘过滤箱17中,经冷却管16冷却降温,同时开启喷雾器18对烟气喷洒水雾进行除尘净化,烟气中的漂浮物沉降并溶解与水中形成污水汇集在降尘过滤箱17的底部沉降形成沉淀,污水的上层液体从降尘过滤箱17下侧出口处排出经第二单向阀21进入第三过滤器22中进行过滤,再流入集污箱23中,经除尘净化后的烟气在风机20的吸风作用带动下,经第二过滤器19过滤后接排放至空气中;

52.当实验室工作区域仅存在较少污染烟气或者仅需要通风使用时,启动全覆盖通风装置的送风风机1和排风风机5,打开闲时上行通风管路7和上行排风管路9,控制闲时上行通风管路7上的送风口3打开送风,将较少污染烟气从上行排风管路9的排风口4排出,促进了实验室内空气的充分流动以与送入的空气进行充分交换,实现了通风功能。

53.以上所述,仅是本实用新型的较佳实施例,并非对本实用新型作任何限制。凡是根

据实用新型技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、变更以及等效变化,均仍属于本实用新型技术方案的保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1