便携式挂脖空调的制作方法

1.本实用新型涉及调温设备技术领域,特别涉及一种便携式挂脖空调。

背景技术:

2.现阶段,用户会在脖颈上的佩戴便携式降温设备的以给人体降温,用于佩戴于脖颈上的便携式降温设备例如:挂脖风扇和挂脖空调等,都具有的体积小巧、携带方便等优势。

3.譬如现有的便携式降温设备如中国专利号为201920882633.8,一种新型制冷颈圈,由侧颈圈部、后颈圈部和弯曲部形成一个贴合人体脖颈的开环轴对称结构,后颈圈部包括制冷模块、铝片和风扇,铝片嵌在后颈圈部内侧外壳上,风扇设于后颈圈部内部的排热铝框架内,制冷模块由导热片、导冷片和制冷芯片组成,导热片和导冷片分别设于制冷芯片两侧,风扇、制冷芯片分别与电源相连,制冷模块设于排热铝框与内侧外壳之间,导热片面朝排热铝框架,导冷片面朝排热铝框架,后颈圈部外侧设有第一通风孔和第二通风孔。制冷芯片和风扇接通电源后运行,制冷芯片会产生冷量和热量,冷量通过导冷片传递给铝片,铝片贴合于人体脖颈上以给人体降温;热量由导热片传递至排热铝框架,排热铝框架将热量从第二通风孔散发,风扇从第一通风孔吸入冷空气以用于对导热片的进行降温。

4.上述现有技术中,制冷芯片接通电源后运行,导热片会发热,需要通过排热铝框架将导热件产生的热量通过第二通风孔自然散发,但由于排热铝框架设于后颈圈部内部,其散发的热量不容易通过第二通风孔散发而被困在后颈圈部内部,因此需在后颈圈部内部进一步设置风扇,通过风扇产生的风将排热铝框散发的热量快速地从第二通风孔吹出;但是风扇工作会消耗电源一部分的电量,进而使得该新型制冷颈圈存在工作续航时间短的问题。

技术实现要素:

5.有鉴于此,本实用新型提出一种挂脖空调。

6.本技术实施例提供一种便携式挂脖空调,包括壳体、调温组件和电源,所述壳体围设有佩戴腔,所述调温组件与所述壳体连接,所述调温组件包括导温件、调温件和散热件,所述电源与所述调温件电连接并与所述壳体连接,所述调温件分别与所述导温件、所述散热件热传导连接,所述导温件的表面显露于所述壳体靠近所述佩戴腔的一侧,所述散热件的表面显露于所述壳体背离所述佩戴腔的一侧。

7.在一实施例中,所述壳体背离所述佩戴腔的一侧设有第一安装口,所述散热件设于所述第一安装口。

8.在一实施例中,所述散热件包括相互连接的第一散热部和第二散热部,所述第一散热部与所述调温件热传导连接,所述第二散热部设于所述第一安装口,所述第二散热部的表面显露于所述壳体背离所述佩戴腔的一侧。

9.在一实施例中,所述第二散热部背离所述佩戴腔一侧的表面与所述壳体背离所述

佩戴腔一侧的表面平滑过度。

10.在一实施例中,所述第一散热部背离所述第二散热部的一侧的表面积小于所述第二散热部背离所述第一散热部的一侧的表面积。

11.在一实施例中,所述壳体背离所述佩戴腔的一侧设有第一安装口,所述调温件设于所述第一安装口,所述散热件与所述壳体背离所述佩戴腔的一侧固定连接,并且所述散热件覆盖所述第一安装口。

12.在一实施例中,所述散热件包括多个散热鳍片,所述多个散热鳍片相互间隔排布。

13.在一实施例中,所述壳体背离所述佩戴腔的一侧连接有防护件,所述防护件沿所述壳体的长度方向延伸并且覆盖所述散热件。

14.在一实施例中,所述壳体的内部设有安装腔,所述调温件设于所述安装腔内,所述壳体靠近所述佩戴腔的一侧设有与所述安装腔连通的第二安装口,所述导温件覆盖所述第二安装口。

15.在一实施例中,所述散热件的表面设有石墨烯层。

16.本实用新型提供一种便携式挂脖空调,包括壳体、调温组件和电源,壳体围设有佩戴腔,调温组件与壳体连接,调温组件包括导温件、调温件和散热件,电源与调温件电连接并与壳体连接,调温件分别与导温件、散热件热传导连接,导温件的表面显露于壳体靠近佩戴腔的一侧,散热件的表面显露于壳体背离佩戴腔的一侧,调温件接通电源后,调温件向导温件传递冷量,以使得贴合于脖颈的导温件对人体进行降温;相较于现有技术,由于散热件的表面显露于壳体外,使得调温件向散热件传递的热量被散热件直接且充分的散发于壳体外的空气中,无需额外增加需消耗电源的风扇对调温件进行降温,使得便携式挂脖空调的工作续航时间得以延长。

附图说明

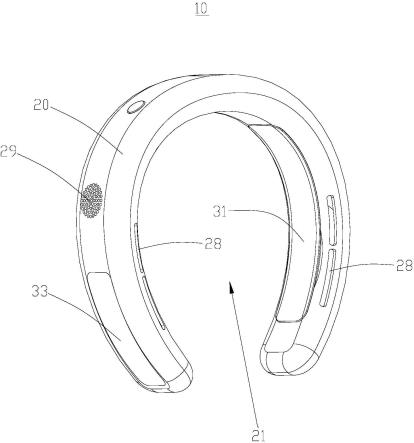

17.图1为本实用新型的便携式挂脖空调在第一实施例中的结构示意图。

18.图2为图1中的便携式挂脖空调的第一分解示意图。

19.图3为图1中的便携式挂脖空调的第二分解示意图。

20.图4为图1中的便携式挂脖空调的第三分解示意图。

21.图5本实用新型的便携式挂脖空调在第二实施例中的结构示意图。

22.图6为图5中的便携式挂脖空调的第一分解示意图示意图。

23.图7为图5中的便携式挂脖空调的第二分解示意图。

24.图8为图5中的便携式挂脖空调的第三分解示意图。

具体实施方式

25.在详细描述实施例之前,应该理解的是,本实用新型不限于本技术中下文或附图中所描述的详细结构或元件排布。本实用新型可为其它方式实现的实施例。而且,应当理解,本文所使用的措辞及术语仅仅用作描述用途,不应作限定性解释。本文所使用的“包括”、“包含”、“具有”等类似措辞意为包含其后所列出之事项、其等同物及其它附加事项。特别是,当描述“一个某元件”时,本实用新型并不限定该元件的数量为一个,也可以包括多个。

26.如图1、图2、图5和图7所示的一种便携式挂脖空调10,包括壳体20、调温组件和电源40,壳体20呈弧形结构,壳体20围设有佩戴腔21,用户通过佩戴腔21以将便携式挂脖空调10可以舒适佩戴于脖颈上,调温组件与壳体20连接,调温组件包括导温件31、调温件32和散热件33,电源40与调温件32电连接并与壳体20连接,调温件32分别与导温件31、散热件33热传导连接,导温件31的表面显露于壳体20靠近佩戴腔21的一侧,散热件33的表面显露于壳体20背离佩戴腔21的一侧,调温件32接通电源40后,调温件32向导温件31传递冷量,以使得贴合于脖颈的导温件31对人体进行降温;调温件32向散热件33传递热量,壳体20外的空气与散热件33的表面接触时可以带走散热件33上的热量,使得调温件32可以持续通过散热件33进行散热,即显露于壳体20外的散热件33的表面将热量散发于壳体20外的空气中,相较于现有技术,由于散热件33的表面显露于壳体20外,使得调温件32向散热件33传递的热量被散热件33直接且充分的散发于壳体20外的空气中,无需额外增加需消耗电源40的风扇对调温件32进行降温,使得便携式挂脖空调10的工作续航时间得以延长。

27.在实施例中,调温件32既可以制冷又可以制热,调温件32为半导体制冷片,例如:用户在使用挂脖空调的制冷模式时,调温件32向导温件31传递冷量,以使得导温件31贴合脖颈上时,导温件31对人体进行降温;调温件32向散热件33传递量,散热件33将热量散发出与壳体20外,以对调温件32进行散热。用户在使用挂脖空调的制热模式时,调温件32向导温件31传递热量,以使得导温件31贴合脖颈上时,导温件31对人体进行升温。在其他实施例中,调温件32只能制冷或制热,例如调温件32为发热片,调温件32产生的热量传递导温件31,即用户在冬天使用便携式挂脖空调10时,导温件31向人体传递热量,以使人体升温抵御寒气。

28.在实施例中,散热件33的表面设有石墨烯层,具体地,散热件33的表面喷涂一层石墨烯层,或者,直接在散热件33的表面粘贴一层石墨烯层,散热件33通过石墨烯层的优秀导热能力,快速将调温件32的的热量均匀的传导开并散发于空气。

29.如图1至图8所示,在实施例中,壳体20内部设有安装腔22,调温件32设于安装腔22内,壳体20靠近佩戴腔21的一侧设有与安装腔22连通的第二安装口23,导温件31覆盖第二安装口23,具体地,导温件31为薄片结构,导温件31的部分伸入第二安装口32内与调温件32热传导连接,以使得调温件32产生的冷量快速传递至导温件31,确保导温件31可以速降温。

30.在实施例中,壳体20内设有风机27,壳体20上设有供风机27出风的出风口28和供风机27进风的进风口29,出风口28位于导温件31与散热件33之间,用户将便携式挂脖空调10佩戴于脖颈上时,出风口28朝向人脸,使得风机27产生的风通过出风口28吹向人脸,以给人脸进行降温。

31.在实施例中,壳体20内设有分隔件51,分隔件51与壳体20共同形成送风通道52,进风口29和出风口28分别与送风通道52连通,风机27设于送风通道52内,风机27通过进风口29吸入空气,并在将空气进行加速形成气流,并通过风道集中向出风口28输送。具体地,分隔件51将调温件32、散热件33和导温件31都与电源40间隔开,避免调温件32产生的热量传递给电源40,进而可以避免调温件32对电源40产生不良影响。

32.在第一实施例中,如图1至图4所示,壳体20背离佩戴腔21的一侧设有第一安装口24,散热件33设于第一安装口24并与调温件32热传导连接,以使得散热件33与壳体20固定连接,并且散热件33的表面得以显露于壳体20背离佩戴腔21的一侧,进而散热件33可以将

调温件32产生的热量散发于外界。

33.进一步地,散热件33包括相互连接的第一散热部331和第二散热部332,第一散热部331与调温件32热传导连接,第二散热部332位于第一散热部331远离调温件32的一侧,第二散热部332设于第一安装口24,第二散热部331的表面显露于壳体20背离佩戴腔21的一侧,调温件32产生的热量通过第一散热部331传递至第二散热部332,第二散热部332通过显露于第一安装口24的表面以将热量散发出壳体20外,进而调温件32得以进行散热降温。

34.进一步地,第二散热部332背离佩戴腔21一侧的表面与壳体20背离佩戴腔21的一侧的表面平滑过度,使得用户的手握持壳体20和第二散热部332时不会感受到硌手,同时,便携式挂脖空调10的整体结构变得更加协调。在其他的实施例中,第二散热部332背离佩戴腔21一侧的表面相对壳体20的表面凸出或凹陷设置。

35.在第一实施例中,第一散热部331背离第二散热部332的一侧与调温件32相互贴合,以使得第一散热部331与调温件32进行热传导连接,具体地,第一散热部331背离第二散热部332的一侧的表面积小于第二散热部332背离第一散热部331的一侧的表面积,使得第二散热部331显露于壳体20外的散热表面积得以增大,进而增强散热件33的散热性能。

36.在第二实施例中,如图5至图8所示,壳体20背离佩戴腔21的一侧设有第一安装口24,调温件32设于第一安装口24,散热件33与壳体20背离佩戴腔21一侧的固定连接,散热件33覆盖第一安装口24,散热件33设置于壳体20外,进一步地增大散热件33显露于壳体20外的面积,进一步加强散热件33自发散热的能力,以确保调温件32产生的热量可以快速被散热件33散发于壳体20外,调温件32可以持续对导温件31进行高效制冷。

37.进一步地,散热件33包括散热鳍片,散热鳍片为多个,多个散热鳍片相互间隔排布并形成散热间隙,通过散热鳍片可以进一步地增大与空气接触面积,进而使得散热件33可以快速将热量散发于空气中。

38.进一步地,壳体20背离佩戴腔21的一侧连接有防护件25,防护件25沿壳体20长度方向延伸并且覆盖散热件33,具体地,防护件25覆盖第一安装口24,且防护件25与壳体20共同围设有散热通道26,散热通道26沿壳体20长度方向贯穿防护件25的两端设置,散热件33设于散热通道26内,用户在握持便携式挂脖壳体20时,防护件25将用户的手与散热件33间隔开,防止用户的手直接握持散热件33。同时防护件25内的散热通道26将散热件33散发出的热量引导至防护件25的两端散发,可以避免散热件33对着人脸进行散发热量。

39.综上所述,本实用新型提供便携式挂脖空调10,包括壳体20、调温组件和电源40,壳体20围设有佩戴腔21,调温组件与壳体20连接,调温组件包括导温件31、调温件32和散热件33,电源40与调温件32电连接并与壳体20连接,调温件32分别与导温件31、散热件33热传导连接,导温件31的表面显露于壳体20靠近佩戴腔21的一侧,散热件33的表面显露于壳体20背离佩戴腔21的一侧,调温组件接通电源40后,调温组件向导温件31传递冷量,以使得贴合于脖颈的导温件31对人体进行降温;相较于现有技术,由于散热件33的表面显露于壳体20外,使得调温组件向散热件33传递的热量被散热件33直接且充分的散发于壳体20外的空气中,无需额外增加需消耗电源40的风扇对调温组件进行降温,使得便携式挂脖空调10的工作续航时间得以延长。

40.本文所描述的概念在不偏离其精神和特性的情况下可以实施成其它形式。所公开的具体实施例应被视为例示性而不是限制性的。因此,本实用新型的范围是由所附的权利

要求,而不是根据之前的这些描述进行确定。在权利要求的字面意义及等同范围内的任何改变都应属于这些权利要求的范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1