一种管路出风组件及新风系统的制作方法

1.本实用新型涉及新风空调技术领域,具体而言,涉及一种管路出风组件及新风系统。

背景技术:

2.新风系统是根据在密闭的室内一侧用专用设备向室内送新风,再从另一侧由专用设备向室外排出,在室内会形成“新风流动场”,从而满足室内新风换气的需要。新风系统的出风口多设置在室内,通过将外部的干净空气导入室内进行空气的循环。现有技术新风出风口设备结构较为简单,用户无法根据自身需求实时调控出风口风量大小,造成使用上的不便,实用性能较差。

技术实现要素:

3.有鉴于此,本实用新型旨在提出一种管路出风组件及新风系统,以解决现有技术中用户无法根据自身需求实时调控出风口风量大小、造成使用上的不便的问题。

4.为达到上述目的,本实用新型的技术方案是这样实现的:

5.一种管路出风组件,设置在管路出风末端,所述管路出风组件包括壳体,所述壳体内部设置支架,所述支架中间设置固定筒,所述固定筒设置为开口向下的圆筒状结构,在所述壳体下部可选择地连接有出风盖板,所述出风盖板的中间部位设置有连接轴,所述连接轴插入至所述固定筒内部,且所述连接轴能够在所述固定筒内部上下移动,所述连接轴上下移动带动所述出风盖板上下移动,所述壳体下部与所述出风盖板之间形成出风口。当用户不需要管路出风组件出风时,连接轴完全插入至固定筒内部,进而带动出风盖板密封壳体下部的出风口,对管路形成保护作用,防止杂物进入管路内部损坏管路,当用户需要管路出风组件正常出风时,连接轴向下移动至出风盖板与壳体下部之间的间隙形成出风口,管路内的新风通过该出风口排至室内,并且用户可以调节连接轴相对固定筒向下移动的距离,进而根据实际新风需求调节出风口的大小,甚至用户可以完全取下出风盖板。本实施例中出风盖板与壳体的连接方式具有良好的实用性,提升用户体验,用户可以通过出风盖板的下表面手动调节连接轴与固定筒的相对位置关系,便于进行实时精确的调节。

6.进一步的,所述固定筒内壁上设置有内螺纹,所述连接轴置为旋转轴,所述连接轴的外壁上设置外螺纹,所述连接轴可选择地旋转插入所述固定筒内部。便于手动调节出风盖板的高度,进而调节壳体下部与出风盖板之间间隙的大小,同时防止连接轴与固定筒脱离。

7.进一步的,所述壳体设置为圆锥形的筒状结构,所述壳体顶部形成进风接口,所述壳体的顶部直径小于底部。

8.进一步的,所述支架设置在所述壳体靠近下部的位置,所述支架的外边缘与所述壳体的内壁连接。保证支架的稳定性,防止支架受力从壳体内部脱落。

9.进一步的,在所述壳体的下部还设置有挡边,所述挡边设置在所述壳体底部的内

壁上,所述挡边绕所述壳体下部圆周的内壁设置。

10.进一步的,所述挡边靠近所述壳体轴心的一侧高于远离轴心的一侧,所述挡边形成倾斜的引导面结构。在旋转调节出风盖板与壳体下部密封时,斜面形式的挡边结构对出风盖板的边缘起到限位引导的作用,挡边与中间的固定筒配合,充分防止出风盖板在移动过程中出现倾斜或卡顿现象。

11.进一步的,在所述壳体的下部还设置有面板,所述面板设置在所述壳体的底部,所述面板设置为向远离所述壳体轴心方向翻折的结构,且所述面板远离所述壳体轴心的边缘向上倾斜,所述面板与所述壳体的外壁形成锐角夹角。使得面板外表面的线条方向与出风盖板外表面的线条方向一致,使得管路出风组件处于闭合状态时整体美观。

12.进一步的,所述出风盖板包括盖板本体和连接轴,所述盖板本体形成倒扣的圆锥面结构,所述连接轴设置在所述盖板本体的中间部位,且所述连接轴向上凸起延伸。

13.进一步的,所述盖板本体的中间部位低于所述盖板本体的四周,所述盖板本体的中间部位形成所述出风盖板的底端,所述底端的内表面设置连接轴。

14.相对于现有技术,本实用新型所述的管路出风组件具有以下优势:

15.用户可以通过出风盖板的下表面手动调节连接轴与固定筒的相对位置关系,进而调节出风口的大小,且不需要借助工具,便于进行实时精确的调节,并且在不需要出风时,可手动调节出风盖板密封壳体下部,对管路形成保护作用,防止杂物进入管路内部损坏管路。

16.本实用新型还提供了一种新风系统,包括以上所述的管路出风组件。

17.所述新风系统与上述管路出风组件相对于现有技术所具有的优势相同,在此不再赘述。

附图说明

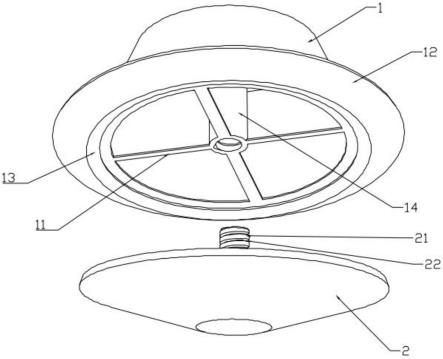

18.图1为本实用新型实施例所述的管路出风组件示意图;

19.图2为本实用新型实施例所述的管路出风组件示意图;

20.图3为本实用新型实施例所述的管路出风组件爆炸图;

21.图4为本实用新型实施例所述壳体示意图;

22.图5为本实用新型实施例所述壳体另一视角示意图;

23.图6为本实用新型实施例所述出风盖板示意图;

24.图7为本实用新型实施例所述出风盖板另一视角示意图;

25.图8为本实用新型实施例二所述管路出风组件示意图;

26.图9为本实用新型实施例二所述管路出风组件示意图。

27.附图标记说明:

28.1-壳体,10-出风口,11-支架,12-面板,13-挡边,14-固定筒,15-内螺纹,16-进风接口,17-延长段,18-导引槽,2-出风盖板,20-盖板本体,21-连接轴,22-外螺纹,23-底端

具体实施方式

29.为使本实用新型的上述目的、特征和优点能够更为明显易懂,下面结合附图对本实用新型的具体实施例做详细的说明。另外,对下述具体实施方式中涉及到方位作简要说

明:在实施例中所提到的“上”、“下”、“顶”、“底”等指示的方向或位置关系,是指附图中所示的方位或位置关系,术语“在

…

上”是指由

…

元件直接或间接支撑。

30.实施例一

31.如图1~7所示,一种管路出风组件,设置在管路出风末端,所述管路出风组件包括壳体1,壳体1内部设置支架11,支架11中间设置固定筒14,固定筒14设置为开口向下的圆筒状结构,在壳体1下部可选择地连接有出风盖板2,出风盖板2的中间部位设置有连接轴21,连接轴21插入至固定筒14内部,且连接轴21能够在固定筒14内部上下移动,连接轴21上下移动带动出风盖板2上下移动,壳体1下部与出风盖板2之间形成出风口10。当用户不需要管路出风组件出风时,连接轴21完全插入至固定筒14内部,进而带动出风盖板密封壳体下部的出风口,对管路形成保护作用,防止杂物进入管路内部损坏管路,当用户需要管路出风组件正常出风时,连接轴向下移动至出风盖板与壳体下部之间的间隙形成出风口,管路内的新风通过该出风口排至室内,并且用户可以调节连接轴相对固定筒向下移动的距离,进而根据实际新风需求调节出风口的大小,甚至用户可以完全取下出风盖板。本实施例中出风盖板与壳体的连接方式具有良好的实用性,提升用户体验,用户可以通过出风盖板的下表面手动调节连接轴与固定筒的相对位置关系,便于进行实时精确的调节。

32.在本实施方式中,固定筒14内壁上设置有内螺纹15,对应的,连接轴21设置为旋转轴,连接轴21的外壁上设置外螺纹22,连接轴21可选择地旋转插入固定筒14内部。便于手动调节出风盖板的高度,进而调节壳体下部与出风盖板之间间隙的大小,同时防止连接轴与固定筒脱离。

33.进一步的,本实施方式中,壳体1设置为圆锥形的筒状结构,壳体1顶部形成进风接口16,壳体1的顶部直径小于底部,即进风接口16的外径小于壳体1下部。

34.支架11设置在壳体1内部且靠近下部的位置,支架11的外边缘与壳体1的内壁连接,保证支架的稳定性,防止支架受力从壳体内部脱落。

35.在壳体1的下部还设置有挡边13,挡边13设置在壳体1底部的内壁上,挡边13绕壳体下部圆周的内壁设置,挡边13靠近壳体轴心一侧高于远离轴心的一侧,使得挡边13形成倾斜的引导面结构,在旋转调节出风盖板与壳体下部密封时,斜面形式的挡边结构对出风盖板的边缘起到限位引导的作用,挡边与中间的固定筒配合,充分防止出风盖板在移动过程中出现倾斜或卡顿现象。

36.更进一步的,在壳体1的下部还设置有面板12,面板12设置在壳体1的底部,面板12设置为向远离壳体1轴心方向翻折的结构,且面板12远离壳体轴心的边缘向上倾斜,面板12与壳体1的外壁形成锐角夹角,由此,面板12外表面的线条方向与出风盖板2外表面的线条方向一致,使得管路出风组件处于闭合状态时整体美观。

37.在本实施方式中,出风盖板2设置为倒扣的伞状结构,出风盖板2包括盖板本体20和连接轴21,盖板本体20形成倒扣的圆锥面结构,连接轴21设置在盖板本体20的中间部位,且连接轴21向上凸起延伸。

38.具体的,盖板本体20的中间部位低于盖板本体20的四周,盖板本体20的中间部位形成出风盖板的底端23,底端23的内表面设置连接轴21,使得出风盖板在上下移动的过程中能够保持平衡。

39.在本实施例中,还提供了一种新风系统,包括上述所述的管路出风组件,管路出风

组件设置在新风系统的出风管路末端,管路出风组件的顶端与新风管路连接。

40.实施例二

41.作为本实用新型的一种变形方案,本实施例提供了另一种形式的管路出风组件,管路出风组件还包括有延长段17,延长段17设置在壳体1的顶端,延长段17设置为上细下粗的锥型筒状结构,在延长段17的外壁上设置有导引槽18,导引槽18沿延长段17的上下延伸分布。对应的,在壳体1的内壁上设置有与导引槽18配合的导引块(图中未示出),壳体1能够沿导引槽18上下移动,进而调节管路出风组件的长度,便于用户根据实际需求调节出风口的高低。

42.本实施例中的其他结构同实施例一相同。

43.虽然本实用新型披露如上,但本实用新型并非限定于此。任何本领域技术人员,在不脱离本实用新型的精神和范围内,均可作各种更动与修改,因此本实用新型的保护范围应当以权利要求所限定的范围为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1