换热板片及换热器的制作方法

本技术涉及热交换设备,尤其涉及一种换热板片及换热器。

背景技术:

1、板式换热器作为目前较常使用的一种流体热交换设备,具有传热系统高、对数平均温差大、末端温差小、占地面积小、重量轻、制作方便等优点。换热板片作为板式换热器中最重要的部件,板片的设计直接影响到整个板式换热器的换热效果。现有技术中,所设计的板片在使用过程中,流体一般沿流程短、阻力小的路径流出,容易出现流体分布不均,使得远离进/出口区域的位置流体的流量较少,甚至出现流动死区,导致换热器的换热性能降低。

技术实现思路

1、本技术的目的在于提供一种换热板片及换热器,均衡板片不同区域的流动阻力,解决了换热单元中流动死区导致的换热效率效率低的问题。

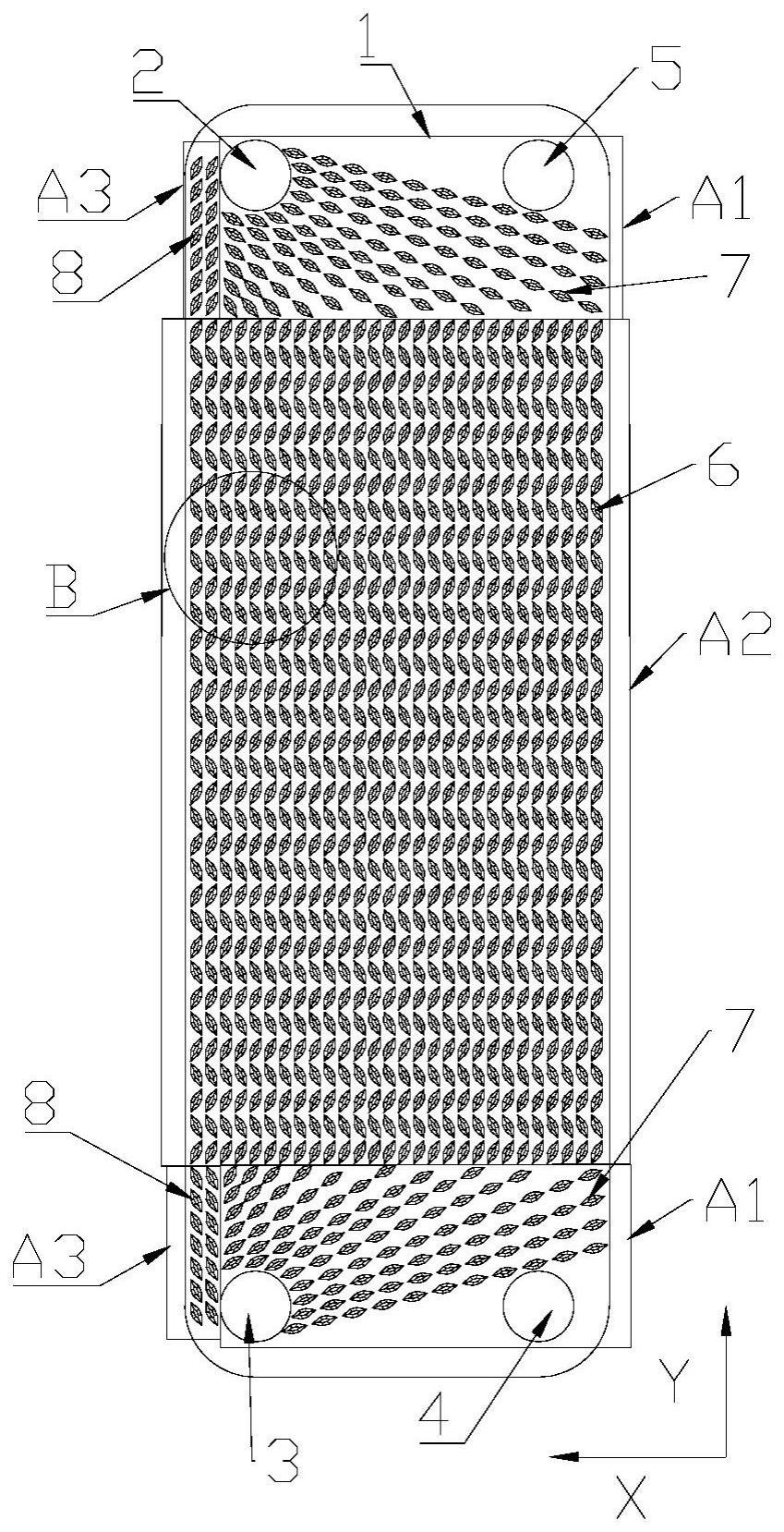

2、为此,第一方面,本技术实施例提供了一种换热板片,该换热板片包括:

3、板体,包括相连的导流区和换热区,沿所述板体的长度方向,所述导流区分别位于所述换热区的两侧,两个所述导流区分别设置制冷剂出口和制冷剂进口;

4、多个换热件,间隔布置于所述换热区,所述换热件为梭形结构;

5、多个导流件,布置于所述导流区,且所述多个导流件分别以所述制冷剂进口和所述制冷剂出口为中心向所述换热区的方向呈发散状布置。

6、在一种可能的实现方式中,所述梭形结构包括梭形凸起和梭形凹陷,所述梭形凸起和所述梭形凹陷在所述换热区呈多行多列交错布置。

7、在一种可能的实现方式中,所述梭形结构为中心对称结构,对称中心线平行于所述延伸方向,

8、所述梭形结构包括相连的中间部、第一引导部和第二引导部,所述中间部位于所述第一引导部和所述第二引导部之间,且所述第一引导部位于朝向所述制冷剂进口的一侧,沿所述延伸方向,所述第一引导部和所述第二引导部的横截面积均由与所述中间部连接的一端向另一端逐渐减小。

9、在一种可能的实现方式中,所述第一引导部和所述第二引导部相对所述中间部对称设置,所述第一引导部设置为锥形状,或者,

10、所述第一引导部和所述第二引导部相对所述中间部非对称设置,所述第二引导部的长度小于所述第一引导部的长度。

11、在一种可能的实现方式中,所述梭形结构在所述延伸方向具有第一长度,在垂直于所述延伸方向具有最大宽度,所述第一长度与所述最大宽度的长宽比在2-4。

12、在一种可能的实现方式中,所述梭形结构的延伸方向相对所述板体的长度方向倾斜预设角度,位于同一行的所述梭形结构的倾斜方向相同,且位于同一列的相邻所述梭形结构倾斜方向相反。

13、在一种可能的实现方式中,至少部分的所述梭形结构的延伸方向与所述板体的长度方向平行。

14、在一种可能的实现方式中,所述导流区还设有与所述制冷剂出口和所述制冷剂进口呈四角布置的液体进口和液体出口,所述制冷剂出口和所述制冷剂进口在所述长度方向同侧布置;

15、所述换热区包括沿所述长度方向顺序划分的第一区域、第二区域和第三区域,所述第一区域与所述制冷剂出口相邻,所述第三区域与所述制冷剂进口相邻;

16、位于所述第二区域的所述梭形结构的延伸方向与所述长度方向平行,位于所述第一区域的所述梭形结构中,沿所述宽度方向,至少在远离所述制冷剂出口位置的部分所述梭形结构的延伸方向相对所述长度方向倾斜预设角度,且所述梭形结构朝向所述制冷剂出口方向倾斜,位于所述第三区域的所述梭形结构中,沿所述宽度方向,至少在远离所述制冷剂进口位于的部分所述梭形结构的延伸方向相对所述长度方向倾斜所述预设角度,且所述梭形结构朝向所述制冷剂进口方向倾斜。

17、在一种可能的实现方式中,所述第一区域包括在所述宽度方向顺序划分的第一子区、第二子区和第三子区,所述第一子区位于靠近所述制冷剂出口的一侧,位于同一子区的所述梭形结构的预设角度相同,且由所述第一子区向所述第三子区的方向,位于不同子区的所述梭形结构的预设角度增大,所述梭形结构朝向所述制冷剂出口方向倾斜;

18、所述第三区域包括在所述宽度方向顺序划分的第四子区、第五子区和第六子区,所述第四子区位于靠近所述制冷剂进口的一侧,位于同一子区的所述梭形结构的预设角度相同,且由所述第一子区向所述第三子区的方向,位于不同子区的所述梭形结构的预设角度增大,所述梭形结构朝向所述制冷剂进口方向倾斜。

19、在一种可能的实现方式中,位于所述第二子区的相邻所述梭形结构之间具有第一间距,位于所述第三子区的相邻所述梭形结构之间具有第二间距,所述第二间距大于所述第一间距;和/或,

20、位于所述第五子区的相邻所述梭形结构之间具有第三间距,位于所述第六子区的相邻所述梭形结构之间具有第四间距,所述第四间距大于所述第三间距;和/或,

21、位于所述第二子区和所述第五子区的所述梭形结构的预设角度相同,但倾斜方向相反,所述梭形结构的延伸方向与所述板体的长度方向之间的夹角为20°-30°,位于所述第三子区和所述第六子区的所述梭形结构的预设角度相同,但倾斜方向相反,所述梭形结构的延伸方向与所述板体的长度方向之间的夹角为30°-45°;和/或,

22、位于所述第一子区和所述第四子区中的所述梭形结构的预设角度为0°。

23、在一种可能的实现方式中,沿所述长度方向,位于不同区域的相邻所述梭形结构之间具有第一距离,位于同一区域中的相邻所述梭形结构之间具有第二距离,所述第一距离大于所述第二距离。

24、在一种可能的实现方式中,所述导流件为从所述板体表面凸起的梭形结构,以所述制冷剂出口为中心,多个所述导流件组合形成多条导流组呈发散状延伸到所述换热区,位于同一条所述导流组中的所述导流件朝向所述制冷剂出口方向倾斜,且不同条所述导流组中的所述导流件的倾斜角度不同,随着多条所述导流组在所述宽度方向向远离所述制冷剂出口的位置进行导流,不同导流组中的所述导流件的倾斜角度增大。

25、在一种可能的实现方式中,还包括阻挡区,所述阻挡区在宽度方向位于所述导流区的一侧,且所述阻挡区与所述制冷剂出口和/或所述制冷剂进口相邻设置,所述阻挡区设有多个间隔布置的阻挡件,所述阻挡件为凸出于所述板体表面的梭形结构。

26、第二方面,本技术实施例还提供一种换热器,包括如上述所描述的换热板片。

27、根据本技术实施例提供的换热板片及换热器,通过所设置的发散状布置的导流件能够用于将流体能够从不同位置的换热区进入,并通过设置于换热区的梭形结构的换热件,流体在流经梭形结构时,由于梭形结构具有中部宽、两端窄的特点,流体流经梭形结构时,在两端较窄位置流道截面小,流速较高,中间截面大,速度较低,使得流体在梭形结构的速度呈高速-低速-高速分布。换热区中多个梭形结构的设置,使得流体在流经整个换热区的过程中,会出现频繁的速度变化,增强了扰动,破坏边界层,增大垂直壁面方向的温度梯度,强化换热。在起到扰流作用、增强湍流、破坏边界层的同时,均衡板片不同区域的流动阻力,解决了换热单元中流动死区导致的换热效率效率低的问题。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!