数据中心余热供热系统

本发明涉及节能,特别涉及一种数据中心余热供热系统。

背景技术:

1、随着社会数字化和智能化进程加快,数据通信、运算、储存需求日益增加,数据中心规模快速增长。数据中心耗电量逐年增加,预期未来将占全社会总耗电量3%以上。数据中心耗电量最终都会转化为低温余热,最终排放到环境中。我国北方采暖耗能约占全国建筑总能耗的21%,约2.12亿吨标准煤,供暖能耗巨大。

2、利用数据中心余热作为供热热源,对绿色数据中心发展建设,以及减少供热能耗具有重要作用。数据中心余热供热的难点有:一是既要保证数据中心冷却系统安全性,也要保证供热系统的安全性;二是数据中心业务量变化会导致供热量变化,外温变化会导致热用户负荷变化,很难同时耦合两者变化。现有的数据中心余热利用是使用水源热泵提升温度直接供应给用户。现有的数据中心余热供热系统供热常常局限于数据中心园区内部和周边,供热范围小,回收余热量少,效率低。

技术实现思路

1、本发明旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本发明的一个目的在于提出一种数据中心余热供热系统,可以在保证数据中心和供热系统安全性的前提下实现高效供热,供热范围灵活。

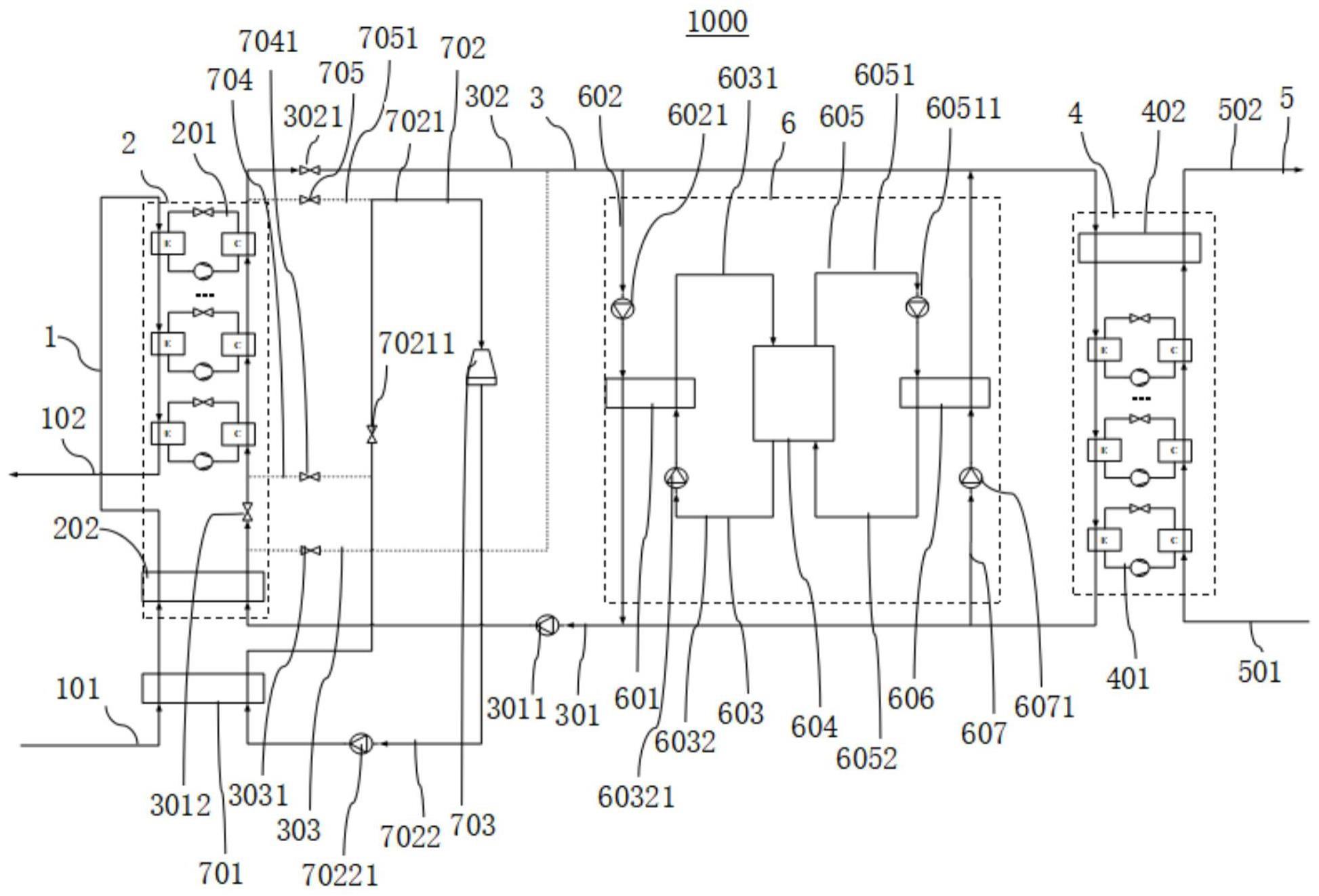

2、根据本发明实施例的数据中心余热供热系统,包括:

3、数据中心冷冻水管,所述数据中心冷冻水管具有冷冻水回水端和冷冻水供水端;

4、热源换热组件,所述热源换热组件与所述数据中心冷冻水管相连且位于所述冷冻水回水端和所述冷冻水供水端之间;

5、供热一次网管路,所述供热一次网管路具有一次回水管路和一次供水管路,所述热源换热组件与所述供热一次网管路相连且位于所述一次回水管路的出口端和所述一次供水管路的入口端之间,所述一次回水管路上设有第一水泵;

6、换热站换热组件,所述换热站换热组件与所述供热一次网管路相连且位于所述一次供水管路的出口端与所述一次回水管路的入口端之间;

7、供热二次网管路,所述供热二次网管路具有二次回水管路和二次供水管路,所述换热站换热组件与所述供热二次网管路相连且位于所述二次回水管路的出口端和所述二次供水管路的入口端之间;

8、调峰装置,所述调峰装置与所述供热一次网管路相连,所述调峰装置用于当所述数据中心供热量小于或大于热用户热负荷时,向所述一次供水管路中的一次供水补充热量或从一次供水吸热储存。

9、根据本发实施例的数据中心余热供热系统,在采暖季工况时,当向热用户供热时,数据中心的冷冻水回水经过热源换热组件后降温成冷冻水供水,冷冻水供水用于对数据中心冷却,可以进一步提高数据中心安全可靠运行,而供热一次网管路中的一次回水经过热源换热组件吸收冷冻回水的热量成一次供水,一次供水经过换热站换热组件后降温成一次回水,供热二次网管路的二次回水经过换热站换热组件后加热成二次供水,二次供水用于满足热用户供热需求;当数据中心供热量小于热用户热负荷时,通过调峰装置向供热一次网管路3的一次供水补充热量,使得二次供水满足热用户供热需求,或者当数据中心供热量大于热用户热负荷时,调峰装置可以从一一次供水吸收多余热量进行储存,这样提高了供热系统的安全性;当不需要数据中心向热用户供热的情况下,数据中心可以通过自身的冷却系统散热,确保数据中心安全可靠地运行。在非采暖季工况时,不向热用户供热,数据中心也可以通过热源换热组件制冷。

10、根据本发明实施例的数据中心余热供热系统,具有如下的优点:第一、可以实现将数据中心余热向热用户供热;第二、可保证各环节高效经济,可以实现高效的热能转换与传输;第三、建设合理规模的调峰装置作为数据中心余热供热方式中不可缺少的重要环节,既可以提高数据中心和供热系统的运行安全可靠性,又可显著提高余热利用率;第四、初投资低,运行费用少,具有较好的经济性和节能减排效果;第五、热源换热组件可以采用数据中心已有的热泵设备组进行供热,即将热源换热组件设置在数据中心内,充分利用采暖季闲置的数据中心热源热泵(也即电制冷机),热源换热组件的热泵设备还可以设置在数据中心外,在热源站统一加热,减少数据中心采暖季运维工作量,方便管理。

11、在一些实施例中,所述调峰装置包括:

12、储热板换;

13、第一支路,所述第一支路的入口端与所述一次供水管路相连,所述第一支路的出口端与所述一次回水管路相连,所述第一支路与所述储热板换相连,所述第一支路上设有第二水泵,且所述第二水泵位于所述一次供水管路与所述储热板换之间;

14、储热管路,所述储热管路具有储热供水管路和储热回水管路,所述储热板换与所述储热管路相连且位于所述储热供水管路的入口端和所述储热回水管路的出口端之间;所述储热回水管路上设有第三水泵

15、储热水库,所述储热水库与所述储热管路相连且位于所述储热供水管路的出口端和所述储热回水管路的入口端之间;

16、放热管路,所述放热管路具有放热供水管路和放热回水管路,所述储热水库与所述放热管路相连且位于所述放热供水管路的入口端和所述放热回水管路的出口端之间,所述放热供水管路上设有第四水泵;

17、放热板换,所述放热板换与所述放热管路相连且位于所述放热供水管路的出口端和所述放热回水管路的入口端之间;

18、第二支路,所述第二支路的入口端与所述一次回水管路相连,所述第二支路的出口端与所述一次供水管路相连;所述第二支路上设有第五水泵,且所述第五水泵位于所述一次回水管路与所述放热板换之间。

19、在一些实施例中,所述调峰装置包括锅炉,所述锅炉设置在所述一次供水管路上。

20、在一些实施例中,所述热源换热组件包括第一热源热泵组,所述第一热源热泵组分别与所述数据中心冷冻水管和所述供热一次网管路相连。

21、在一些实施例中,所述一次回水管路上设有第一阀门,所述第一阀门位于所述第一水泵与所述一次回水管路的出口端之间;所述一次供水管路上设有第二阀门,所述第二阀门位于所述一次供水管路的入口端和所述调峰装置之间;所述供热一次网管路还具有第三支路,所述第三支路的入口端与所述一次回水管路相连且位于所述第一水泵与所述第一阀门之间,所述第三支路的出口端与所述一次供水管路相连且位于所述第二阀门和所述调峰装置之间,所述第三支路上设有第三阀门。

22、在一些实施例中,还包括自然冷却组件,所述自然冷却组件包括:

23、自然冷却板换,所述自然冷却板换与所述数据中心冷冻水管相连且位于所述热源换热组件的上游;

24、自然冷却水管,所述自然冷却水管具有自然冷却供水管和自然冷却回水管,所述自然冷却板换与所述自然冷却水管相连且位于所述自然冷却供水管的入口端和所述自然冷却回水管的出口端之间;所述自然冷却回水管上设有第六水泵;

25、冷却塔,所述冷却塔与所述自然冷却水管相连且位于所述自然冷却供水管的出口端与所述自然冷却回水管的入口端之间。

26、在一些实施例中,所述自然冷却供水管上设有第四阀门;所述供热一次网管与所述自然冷却供水管之间连接有第四支路和第五支路,所述第四支路的一端位于所述第一阀门和所述第一热源热泵组之间且另一端位于所述自然冷却板换与所述述第四阀门之间,所述第四支路上设有第五阀门,所述第五支路的一端位于所述第一热源热泵组与所述第二阀门之间且另一端位于所述第四阀门与所述冷却塔之间,所述第五支路上设有第六阀门。

27、在一些实施例中,所述热源换热组件还包括第一热源板换,所述第一热源板换分别与所述数据中心冷冻水管和所述供热一次网管路相连,所述第一热源板换在所述数据中心冷冻水管上位于所述自然冷却板换与所述第一热源热泵组之间且在所述供热一次回水管路上位于所述第一水泵与所述第三支路的一端之间。

28、在一些实施例中,所述热源换热组件包括:

29、第二热源热泵组,所述第二热源热泵组与所述供热一次网管路相连;

30、热源管路,所述热源管路具有热源供水管路和热源回水管路,所述第二热源热泵组与所述热源管路相连且位于所述热源回水管路的入口端和所述热源供水管路的出口端之间;所述热源供水管路上设有第七水泵;

31、第二热源板换,所述第二热源板换与所述热源管路相连且位于所述热源回水管路的出口端和所述热源供水管路的入口端之间;所述第二热源板换还与所述数据中心冷冻水管相连且位于所述冷冻水回水端和所述冷冻水供水端之间。

32、在一些实施例中,所述热源换热组件还包括:

33、第三热源板换,所述第三热源板换与所述热源供水管路相连且在所述热源供水管路上位于所述第七水泵与所述第二热源热泵组之间,所述第三热源板换还与所述供热一次网管路相连且在所述供热一次网管路上位于所述第一水泵和所述第二热源热泵组之间。

34、在一些实施例中,所述换热站换热组件包括换热站热泵组和/或换热站板换,所述换热站热泵组和/或所述换热站板换均分别与所述供热一次网管路和所述所述供热二次网管路相连。

35、本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!