一种集成板式换热器的制作方法

本发明涉及换热器,特别是涉及一种集成板式换热器。

背景技术:

1、采暖系统在运行时,由于室内温度不变而室外温度逐渐降低,冷媒的冷凝压力不变而蒸发压力不断下降,导致压缩机的压缩比变大,排气温度升高,严重影响压缩机的稳定性以及使用寿命,并且系统制热量和制热性能系数都下降,甚至影响整个采暖系统运行的安全性。

2、为了提高采暖系统的制热效率以及稳定性,现有技术中常常采用喷气增焓系统来解决压缩机高压缩比、高排气温度以及低稳定性的问题。请参阅图1,图1为现有技术的喷气增焓系统的结构示意图。现有的喷气增焓系统包括通过冷媒管路连接的压缩机11、主板式换热器12、过滤器13、增焓板式换热器14、增焓电子膨胀阀15、主路电子膨胀阀16和翅片式换热器17。运行时,压缩机11首先将压缩后高温高压的冷媒蒸汽输出至主板式换热器12;冷媒进入主板式换热器12后,与换热介质(例如:水)进行热交换并冷却、冷凝为高温常压的液体,换热介质则吸热升温;冷媒离开主板式换热器12后由过滤器13过滤,进入增焓板式换热器14进行二次换热,离开增焓板式换热器14后又通过一三通分为主路和支路;其中,主路的冷媒液体经主路电子膨胀阀16降压后进入翅片式换热器17,在翅片式换热器17吸热升温后被送入压缩机11;支路的冷媒液体经增焓电子膨胀阀15减压后,再次进入增焓板式换热器14,与增焓板式换热器14中温度更高的冷媒发生热交换后再进入压缩机11;来自主路和支路的冷媒在压缩机11将进行混合和压缩后再次被送入主板式换热器12,形成循环。

3、现有技术中,增焓板式换热器和主板式换热器之间通常分别设置,并用管路进行连接,通常会占用机组空间,使机组体积变大,同时管路产生的压损会降低换热效率,且不利于生产和安装的效率。

技术实现思路

1、基于此,本发明的目的在于,提供一种集成板式换热器,其省去了连接主板式换热器和集成板式换热器之间的管路,不仅提高了换热效率,还提高了生产以及安装效率。

2、一种集成板式换热器,包括:

3、主板式换热部,其上设有冷媒入口、换热介质入口和换热介质出口;

4、增焓板式换热部,其上设有冷媒出口、增焓入口和增焓出口;

5、中间板,其上设有冷媒过孔,所述冷媒过孔连通所述主板式换热部和增焓板式换热部;

6、压缩机输出的冷媒从主板式换热部一侧的冷媒入口流入,换热后经中间板的冷媒过孔进入增焓板式换热部,与增焓冷媒换热后从增焓板式换热部一侧的冷媒出口流出;换热介质通过换热介质入口进入主板式换热部与在主板式换热部内的冷媒进行换热,并从换热介质出口流出,增焓冷媒从增焓入口进入增焓板式换热部与在增焓板式换热部内的冷媒进行换热,并从增焓出口流出。

7、本发明所述的一种集成板式换热器,省去了连接增焓板式换热器和主板式换热器之间的管路,减少了管路产生的压损,提高了换热效果,减轻了压缩机的负担,提高了运行的稳定性。

8、进一步地,还包括一主电子膨胀阀和增焓电子膨胀阀;所述主电子膨胀阀一端与蒸发器相连,另一端与所述冷媒出口相连;所述增焓电子膨胀阀两端分别与所述冷媒出口和所述增焓入口相连。

9、进一步地,所述主板式换热部包括多块堆叠在一起并间隔设置的第一主换热板和第二主换热板;所述第一主换热板的背面与其相邻的第二主换热板的正面贴合,并通过第一主密封圈围蔽形成第一主换热区;所述第二主换热板的背面与其相邻的第一主换热板的正面贴合,并通过一第二主密封圈形成第二主换热区;位于主板式换热部的冷媒入口和换热介质入口分别与所述第一主换热区以及所述第二主换热区连通。通过此结构,形成了集成板式换热器的主板式换热部。

10、进一步地,所述增焓板式换热部包括多块堆叠在一起并间隔设置的第一增焓换热板和第二增焓换热板;所述第一增焓换热板的背面与其相邻的第二增焓换热板的正面贴合,并通过一第一增焓密封圈围蔽形成第一增焓换热区;所述第二增焓换热板的背面与其相邻的第一增焓换热板的正面贴合,并通过一第二增焓密封圈形成第二增焓换热区;所述第一增焓换热区与所述第一主换热区连通,且位于所述增焓板式换热部的冷媒出口与所述第一增焓换热区连通,位于所述增焓板式换热部的增焓入口和增焓出口与所述第二增焓换热区连通。通过此结构,形成了集成板式换热器的增焓板式换热部。

11、进一步地,所述中间板包括一第一中间板;所述集成板式换热器还包括依次相互平行设置的起始板、第一中间板和端板;所述主板式换热部在起始板和第一中间板之间;所述增焓板式换热部在所述第一中间板和端板之间。通过此设置,实现了主板式换热器和增焓板式换热器“背靠背”的集成结构。

12、进一步地,所述冷媒入口和所述换热介质出口位于所述起始板的上部,所述换热介质入口位于所述换热介质出口的下方;所述冷媒出口和增焓出口位于所述端板的上部,所述增焓入口位于所述增焓出口的下方;所述第一中间板上的冷媒过孔在起始板的投影位置位于冷媒入口的下方。

13、进一步地,在所述第一主换热板和第二主换热板上分别均设有冷媒一孔、冷媒二孔、介质一孔和介质二孔,所述冷媒一孔、介质一孔和介质二孔在所述起始板的投影位置分别与冷媒入口、换热介质入口以及换热介质出口重合,冷媒二孔在第一中间板的投影位置与第一中间板的冷媒过孔重合;所述冷媒一孔和冷媒二孔位于第一主换热区内并与其连通;所述介质一孔和介质二孔位于第二主换热区内并与其连通;所述第一主换热板的正面与相邻的第二主换热板的背面贴合,并通过两个第一主流道密封圈分别围蔽冷媒一孔和冷媒二孔,形成一通道以连通各第一主换热区;第二主换热板的正面与相邻的第一主换热板的背面贴合,并通过两个第二主流道密封圈围蔽介质一孔和介质二孔,形成一通道以连通各第二主换热区。

14、进一步地,所述第一增焓换热板和第二增焓换热板上分别均设有冷媒三孔、冷媒四孔、增焓一孔和增焓二孔,其中,冷媒三孔、增焓一孔和增焓二孔在端板的投影位置分别与冷媒出口、增焓入口以及增焓出口重合,冷媒四孔在第一中间板的投影位置与第一中间板的冷媒过孔重合;所述冷媒三孔和冷媒四孔位于该第一增焓换热区内并与其连通,所述增焓一孔和增焓二孔位于该第二增焓换热区内并与其连通;所述第一增焓换热板的正面与其相邻的第二增焓换热板的背面贴合,并通过两个第一增焓流道密封圈围蔽冷媒三孔和冷媒四孔,形成一通道以连通各第一增焓换热区;所述第二增焓换热板的正面与其相邻的第一增焓换热板的背面贴合,并通过两个第二增焓流道密封圈分别围蔽增焓一孔和增焓二孔,形成一通道以连通各第二增焓换热区。

15、进一步地,所述第一主换热板、第二主换热板、第一增焓换热板和第二增焓换热板的正面设有蜿蜒的凹槽,形成正面流道,且在正面流道之间设有蜿蜒的正面凸起;在所述第一主换热板、第二主换热板、第一增焓换热板和第二增焓换热板的背面同样设有蜿蜒的凹槽,形成背面流道,且在背面流道之间设有蜿蜒的背面凸起;相邻的两块换热板紧贴,使其中一换热板的正面凸起与其前方的换热板的背面流道正对,形成流道。通过此结构,增大了换热面积,提高了换热效率。

16、进一步地,所述中间板还包括一第二中间板;所述第二中间板上设有一冷媒过孔;所述第二中间板的冷媒过孔在所述第一中间板上的投影位置与第一中间板上的冷媒过孔重合;所述所述起始板、所述第一中间板、第二中间板和所述端板依次相互平行设置;所述增焓板式换热部在所述第二中间板和端板之间;所述第一中间板的背面与第二中间板的正面贴合,并通过第三流道密封圈围蔽所述第一中间板和第二中间板上的冷媒过孔,形成连接主板式换热部和增恰板式换热部的通道。

17、为了更好地理解和实施,下面结合附图详细说明本发明。

18、附图说明

19、图1为现有技术的喷气增焓系统的结构示意图;

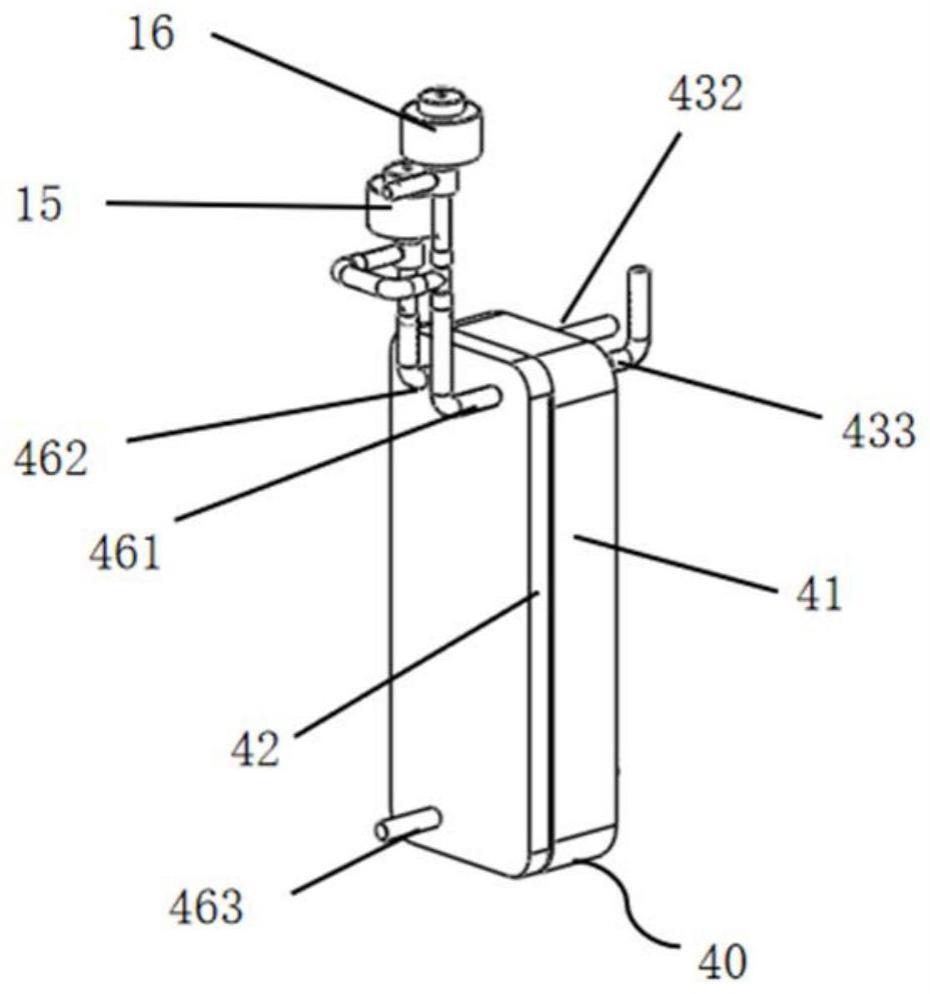

20、图2为本发明的集成板式换热器、增焓电子膨胀阀及主路电子膨胀阀的正侧面外观示意图;

21、图3为本发明的集成板式换热器、增焓电子膨胀阀及主路电子膨胀阀的后侧面外观示意图;

22、图4为本发明的实施例1的集成板式换热器的结构及采暖模式流路示意图;

23、图5为第一主换热板背面示意图;

24、图6为第二主换热板背面示意图;

25、图7为第一增焓换热板背面示意图;

26、图8为第二增焓换热板背面示意图;

27、图9为本发明的实施例1的集成板式换热器的除霜模式流路示意图;

28、图10为本发明的实施例2的集成板式换热器的结构示意图。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!