热管、散热器及电子设备的制作方法

本技术涉及热管的,并且更具体地,涉及一种热管、散热器及电子设备。

背景技术:

1、随着电子设备越来越朝着小型化、轻薄化和高性能的方向发展,电子设备中的电子元件集成度也越来越高,伴随着功耗也越来越大,如何迅速且有效地将电子元件产生的热量散发出去,是电子设备在向小型化、轻薄化和高性能方向发展所要解决的关键问题。

2、热管(heat pipe)是一种利用液相-气相变化来达到快速传递热量的传热件,被广泛地应用在高功率密度的电子元件冷却领域中。热管的内部具有用来进行循环传热的毛细结构,该毛细结构的毛细性能代表了热管的传热性能,毛细性能越优则热管的传热能力越强。

3、在评价毛细结构的毛细性能时,毛细压力和渗透率是两个最重要的参数,如何平衡好毛细压力与渗透率的关系,使得毛细结构在具有较大的毛细压力时还能够实现大的渗透率以降低液体回流的阻力,是提高热管传热性能的关键点。

技术实现思路

1、本技术的目的在于提供了一种热管、散热器及电子设备,通过将具有较大毛细压力的第一毛细结构包裹着具有较大渗透率的第二毛细结构,以充分利用第一毛细结构所产生的大驱动力以及第二毛细结构所建立的低阻力回流通道,使得热管内的工作流体能够迅速且充分地参与液相-气相变化的循环传热工作中,进而提高了热管的传热性能。

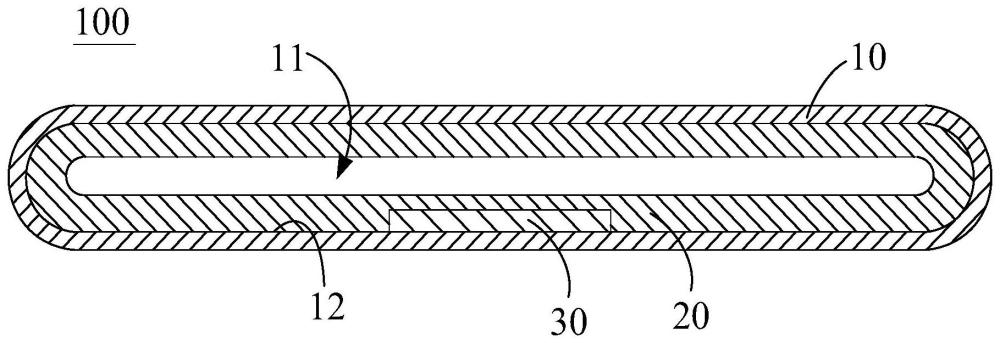

2、第一方面,本技术提供了一种热管,包括管本体、第一毛细结构以及第二毛细结构。

3、管本体的内部具有容置空腔,该容置空腔用于封存工作流体。

4、第一毛细结构贴附在所述管本体的内管面。第二毛细结构被包裹在所述第一毛细结构的内部。

5、通过选用合适的物料,以将所述第一毛细结构和所述第二毛细结构的毛细压力和渗透率形成设定的关系:所述第一毛细结构的毛细压力大于所述第二毛细结构的毛细压力,所述第二毛细结构的渗透率大于所述第一毛细结构的渗透率。

6、本技术提供的热管,第一毛细结构选用毛细压力较大的物料,第二毛细结构选用渗透率较大的物料,并且由于第二毛细结构被包裹在第一毛细结构的内部而不暴露在容置空腔内,因此容置空腔的内表面均是第一毛细结构,又因为毛细压力是个表面参数,因此热管内的毛细压力均来自于第一毛细结构。基于该情况下,在第一毛细结构较大的毛细压力的驱动下,液相工作流体会通过第一毛细结构和第二毛细结构这两条通道同时回流,其中又以低回流阻力的第二毛细结构作为液相工作流体回流的“高速通道”,可以迅速地将液相工作流体传输到蒸发部。相比较仅单独设置第一毛细结构的热管,本技术中的热管具有更小的回流阻力,相比较仅单独设置第二毛细结构的热管,本技术中的热管具有更大的驱动力。因此,采用第一毛细结构包裹第二毛细结构的设计方式,使得本技术中的热管有利于液相工作流体的回流,加速了液相-气相的循环速度,进而能够提升热管的传热能力,可有效防止蒸发部出现干烧以及冷凝部液体聚集的情况出现,使得热管不容易达到传热极限。

7、此外,由于液相工作流体能顺着第二毛细结构回流到蒸发部,不会与容置空腔内的气相工作流体相冲突,起到了将气相工作流体与液相工作流体相隔离的作用,可使气相工作流体不会与回流的液相工作流体发生对向流动阻扰,从而使得热管内的液相-气相变化循环更为顺畅。

8、另外,由于能够迅速地将冷凝部的液相工作流体传输回蒸发部,可以避免冷凝部的液体聚集,进而有效避免了异响问题,提升了用户的使用体验。具体理由为:相关技术中的热管,由于其毛细结构设计存在缺陷导致液相工作流体回流困难,容易在冷凝部聚集大量的液体,当翻转热管或者电子设备时,冷凝部聚集的大量液体会撞击热管内壁发出水滴声响,进而影响到用户的使用体验。

9、在一种可能的设计中,所述第一毛细结构由金属粉末烧结体、非金属粉末烧结体、金属编织网中的至少一种所构成。第一毛细结构所采用的这些物料,内部大多数孔径很小,整体具有较大的毛细压力,可以给热管内的气液循环提供更大的驱动力。

10、在一种可能的设计中,所述第二毛细结构由泡沫金属、非金属纤维体、金属编织网、金属编织辫中的至少一种所构成。第二毛细结构所采用的这些物料,内部大多数孔径较大,整体具有较大的渗透率,因此可以降低液相工作流体在循环过程中的流动阻力。

11、在一种可能的设计中,热管还包括:沟槽毛细结构,开设在所述内管面和/或所述第二毛细结构上。所增设的沟槽毛细结构能够进一步提升整个热管内部的渗透率,从而进一步降低液相工作流体的回流阻力。

12、在一种可能的设计中,所述第二毛细结构朝向所述内管面的一侧露出于所述第一毛细结构且与所述内管面相抵。这样使第二毛细结构的一侧具有着力支撑面,从而便于对第二毛细结构进行定位,方便实施和加工制造。

13、在一种可能的设计中,所述第二毛细结构的数量为多个,多个所述第二毛细结构沿所述管本体的周向间隔设置。间隔设置的多个第二毛细结构可以进一步提高液相工作流体的回流速度而提升热管的传热能力。

14、在一种可能的设计中,所述第一毛细结构对应所述第二毛细结构的部位具有凸起部。该凸起部为了使第一毛细结构对应第二毛细结构的部位具有足够的厚度,从而使得第一毛细结构能够对第二毛细结构有足够大的包裹固定强度,避免该处太薄导致第二毛细结构容易脱落,从而提高了热管的抗震性,在剧烈振动时也能够确保第一毛细结构和第二毛细结构的结构稳定,从而提高热管的可靠性。

15、在一种可能的设计中,所述凸起部的边缘与所述第一毛细结构的表面平滑地过渡衔接。避免凸起部出现干扰气流流动的棱角,当蒸发部的气相工作流体向冷凝部方向流动时,本实施例中的凸起部能够降低对气相工作流体的阻碍效果,使得气相工作流体也能够迅速地流向冷凝部,进而也加速了液相-气相的循环速度,能够提升热管的传热能力,使得热管冷热两端具有良好的均温性,使其更不容易达到传热极限。

16、在一种可能的设计中,所述管本体包括两个相对的扁平管壁以及两个相对的弧形管壁。扁平状的热管可以适用于有厚度限制的电子设备,使得热管能够满足轻薄化的设计要求。

17、在一种可能的设计中,所述第一毛细结构和所述第二毛细结构设置在两个所述扁平管壁中的任一者上。当热管是扁平状时,实际上只有朝向导热板一侧的扁平管壁用来与电子元件接触进行换热,因此可以只在该扁平管壁上设置第一毛细结构和第二毛细结构,这样能够减少用来制造毛细结构的物料成本。

18、在一种可能的设计中,沿所述管本体的周向,所述第一毛细结构在所述内管面环绕设置一圈。

19、在一种可能的设计中,相邻两个所述第二毛细结构的间隔距离为2-4mm。

20、在一种可能的设计中,所述凸起部的表面到所述第二毛细结构的距离大于0.3mm。

21、在一种可能的设计中,所述第二毛细结构的厚度为0.2-0.7mm。

22、在一种可能的设计中,所述第二毛细结构的宽度为2-8mm。

23、在一种可能的设计中,所述第一毛细结构的厚度为0.4-1.1mm。

24、在一种可能的设计中,所述非金属纤维体的材质包括玻璃纤维或者碳纤维。

25、在一种可能的设计中,所述泡沫金属的材质包括铜或者铝;所述金属编织网的材质包括铜或者铝;所述金属编织辫的材质包括铜或者铝。

26、第二方面,本技术还提供了一种散热器,包括散热组件、导热板以及上述任一项所述的热管,所述散热组件套接在所述热管的冷凝部,所述导热板固定在所述热管的蒸发部。

27、本技术中的散热器,包括上述的热管,该热管内部的第一毛细结构选用毛细压力较大的物料,第二毛细结构选用渗透率较大的物料,并且由于第二毛细结构被包裹在第一毛细结构的内部而不暴露在容置空腔内,因此容置空腔的内表面均是第一毛细结构,又因为毛细压力是个表面参数,因此热管内的毛细压力均来自于第一毛细结构。基于该情况下,在第一毛细结构较大的毛细压力的驱动下,液相工作流体会通过第一毛细结构和第二毛细结构这两条通道同时回流,其中又以低回流阻力的第二毛细结构作为液相工作流体回流的“高速通道”,可以迅速地将液相工作流体传输到蒸发部。相比较仅单独设置第一毛细结构的热管,本技术中的热管具有更小的回流阻力,相比较仅单独设置第二毛细结构的热管,本技术中的热管具有更大的驱动力。因此,采用第一毛细结构包裹第二毛细结构的设计方式,使得本技术中的热管有利于液相工作流体的回流,加速了液相-气相的循环速度,进而能够提升热管的传热能力,可有效防止蒸发部出现干烧以及冷凝部液体聚集的情况出现,使得热管不容易达到传热极限,能够有效提高散热器的解热功率。

28、第三方面,本技术还提供了一种电子设备,包括上述的散热器。

29、该电子设备可以是笔记本电脑、台式电脑、平板电脑、游戏主机、手机、电子手表、路由器、机顶盒、电视、调制解调器中的任意一种。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!