胶囊状金属蓄冰棒的制作方法

1.本发明属于蓄冰棒技术领域,特别是涉及一种胶囊状金属蓄冰棒。

背景技术:

2.我国十多年来冰蓄冷空调工程的实践也表明,冰蓄冷常规空调系统最多只能做到“省钱不节能”,差一些的甚至是“多消耗了能量,又省不了多少钱”,工程的投资回收期长达15

‑

20年。另一个阻碍我国冰蓄冷空调系统发展的重要因素是占地面积过于庞大。未来冰蓄冷技术的发展为开发各种新型动态制冰、融冰技术,如直接接触式制冰技术、过冷水制冰技术,以及开发更新型制冰技术,加强冰晶和水单组分两相流的输运特性和热、质传递特性及其强化的研究,我国目前已有相当一部分建筑采用蓄冰空调系统。但是,我们也要清醒地看到,其中95%以上都是冰蓄冷常规空调系统,虽然在电力“移峰填谷”方面发挥了作用,但就节能而言处于“省了钱,多耗了能”甚至“省钱不多,耗能不少”的状态,离开目前中央提出的建设资源节约型社会尚有较大的差距。要使冰蓄冷空调系统真正成为“省钱又节能”的产品只有下定决心走发展冰蓄冷低温送风空调系统之路。

3.目前市场蓄冰载体为25%浓度的乙二醇溶液,乙二醇的温度为

‑

6.5摄氏度,怎样将蓄冰体的相变温度提到到

‑

2℃是一个难点。如果实现将蓄冰体的相变温度提高到

‑

2摄氏度,制冷主机的效率将提高13.5%,蓄冰相变材料相变后体积都会增加,目前市场相变材料都是采用塑料进行封装,塑料材质韧性好,但是导热系统非常小,导致这种材质蓄冷速度缓慢放冷速度缓慢,采用金属材料进行封装需要解决相变后体积变大导致封装体破裂问题,目前市场蓄冰盘管或塑料冰球放冷速率无法满足高峰时段建筑物的冷负荷要求,导致电价高峰时段需要开启常规主机联合供冷,无法做到完全错峰的效果。

技术实现要素:

4.本发明的目的在于提供一种胶囊状金属蓄冰棒,解决了现有蓄冰棒相变后体积变大导致封装体破裂的技术问题。

5.为达上述目的,本发明是通过以下技术方案实现的:一种胶囊状金属蓄冰棒,包括圆柱金属外壳,圆柱金属外壳的两端分别装设有第一封口半球、第二封口半球;第一封口半球的外侧壁装设有挂钩;圆柱金属外壳的内部放置有结冰溶液。

6.可选的,第一板体、第二板体上均开设有第一槽道和第二槽道,且第一槽道的截面呈l形,第一槽道与第二槽道相连通。

7.可选的,第一板体、第二板体上均开设有第一槽道和第二槽道,且第一槽道的截面呈l形,第一槽道与第二槽道相连通。

8.可选的,第二板体的一侧开设有第三槽道,第三槽道的内部装设有连接板。

9.可选的,第一槽道的内部装设有第一固定杆,第一固定杆上装设有第一固定块,第

一固定杆上滑动配合有滑动块,滑动块与第一固定块之间装设有第一弹簧,滑动块、第一固定块的一侧均装设有第二固定块。

10.可选的,第二固定块的一侧均装设有第二固定杆,两个第二固定杆上分别转动配合有第一转动板、第二转动板,第一转动板、第二转动板的一侧均装设有第三固定杆,两个第三固定杆之间转动配合有限位板。

11.可选的,第二槽道的内部装设有导向杆,导向杆上滑动配合有滑动板,且滑动板装设在连接板的一侧,滑动板与第二槽道之间装设有第二弹簧。

12.可选的,滑动板的一侧装设有限位板,第一板体的一侧装设有第三固定块。

13.可选的,第三固定块内滑动配合有滑动杆,滑动杆的端部装设有限位块,限位块与第三固定块之间装设有第三弹簧。

14.可选的,第一固定块、滑动块均滑动配合在第一槽道内。

15.本发明的实施例具有以下有益效果:本发明的一个实施例传热效率高,结冰厚度薄,结冰、融冰速度快,整体效率提高30%,圆柱金属外壳有利于物理晶核的形成,减少过冷度,能提高主机的制冷效率,圆柱金属外壳、蓄冰棒不会因结冰而上浮错位,不锈钢材质外壳,耐腐蚀,寿命长,系统简单可靠,扩容容易,即使个别冰棒破损不会影响系统正常使用,蓄冰体相变温度低,提高制冷主机的制冷效率,实现移峰填谷的同时,真正实现省钱少耗能,相对传统静态冰蓄冷盘管,放冷工况采用外融冰极大提高了放冷速率,极大提高了冷源品质,满足末端全年复杂变化工况,传统蓄冰球为单个棒体,杂乱无章投入蓄冰槽内,蓄冰期间水流方向杂乱无章,容易出现局部无水流状况,蓄冰体采用模块式拼装能完全解决局部无水流故障。

16.当然,实施本发明的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。

附图说明

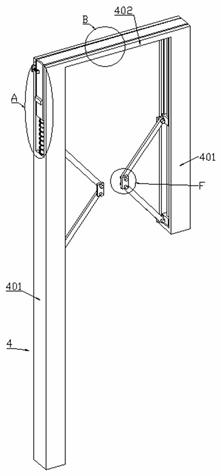

17.构成本技术的一部分的说明书附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:图1为本发明一实施例的立体结构示意图;图2为本发明一实施例的剖面结构示意图;图3为本发明一实施例的挂钩结构示意图;图4为图3中a处结构示意图;图5为图3中b处结构示意图;图6为图3中f处结构示意图;图7为本发明一实施例的第一板体结构示意图;图8为图7中c处结构示意图;图9为图7中d处结构示意图;图10为图7中e处结构示意图。

18.其中,上述附图包括以下附图标记:圆柱金属外壳1,第二封口半球2,第一封口半球3,挂钩4,第一板体401,第二槽道4011,导向杆4012,滑动板4013,第二弹簧4014,第三固定块4015,滑动杆4016,限位块4017,第三弹簧4018,限位板4019,第二板体402,第三槽道4021,连接板4022,第一槽道403,第一

固定块4031,第一固定杆4032,第二固定块4033,第二固定杆4034,第一转动板4035,滑动块4036,第二转动板4037,连接柱4038,限位板5,第三固定杆6,结冰溶液7。

具体实施方式

19.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。以下对至少一个示例性实施例的描述实际上仅仅是说明性的,决不作为对本发明及其应用或使用的任何限制。

20.为了保持本发明实施例的以下说明清楚且简明,本发明省略了已知功能和已知部件的详细说明。

21.请参阅图1

‑

10所示,在本实施例中提供了一种胶囊状金属蓄冰棒,包括:圆柱金属外壳1,圆柱金属外壳1的两端分别装设有第一封口半球3、第二封口半球2;第一封口半球3的外侧壁装设有挂钩4;圆柱金属外壳1的内部放置有结冰溶液7。

22.胶囊状金属蓄冰棒竖直并排挂在蓄冰槽内,胶囊状金属蓄冰棒在蓄冰槽内必须均匀安装,每个胶囊状金属蓄冰棒之间的空隙应尽量保持一致,从而保证每个空隙之间的流体流量一样。蓄冰槽内胶囊状金属蓄冰棒之间的空隙及上下布水器之间的空隙用25%的乙二醇溶液填满。蓄冰槽开始蓄冰时的温度为12℃,蓄冷时,蓄冷泵从蓄冰槽顶部吸取乙二醇溶液,经过蓄冰双工况制冷主机后成为低温(7℃)乙二醇溶液,低温乙二醇溶液流入蓄冰槽底部,低温乙二醇和胶囊状金属蓄冰棒进行换热后,乙二醇溶液温度升高至12℃。如此往复循环蓄冷,直到蓄冷槽顶部乙二醇溶液温度下降到o℃,再经过蓄冰双工况制冷主机后成为低温(

‑

4℃)乙二醇溶液,低温乙二醇溶液流入蓄冰槽底部,低温乙二醇和胶囊状金属蓄冰棒进行换热后,胶囊状金属蓄冰棒内底部的结冰液体开始结冰,乙二醇溶液温度也慢慢升高至0℃。随着时间的推移底部

‑

4℃的乙二醇的液位开始慢慢上升,直至蓄冰槽顶部乙二醇溶液温度为

‑

4℃时表示蓄冰槽内胶囊状金属蓄冰棒结冰完成。蓄冰工况完成后蓄冷泵,蓄冰双工况主机停止运行;蓄冰槽开始放冷时的温度为0℃,放冷时,放冷泵从蓄冰槽低部吸取乙二醇溶液,经过放冷换热器后成为高温(12℃)乙二醇溶液,高温乙二醇溶液流入蓄冰槽顶部,高温乙二醇和胶囊状金属蓄冰棒进行换热后,乙二醇溶液温度升高至12℃。如此往复循环蓄冷,直到蓄冷槽底部乙二醇溶液温度上升到12℃时表示蓄冰槽内胶囊状金属蓄冰棒融冰完成。融冰完成后放冷泵停止运行,供冷系统转为制冷主机供冷。

23.制冷主机在制冰工况时制冷温度为

‑

6.5℃,主机的制冷效率只有空调工况(制冷温度7℃)时的70%左右,冰蓄冷空调系统的实际用电量约为常规空调系统的1.3倍。提高蓄冰设备的导热效率,提高蓄冰体的蓄冰温度,蓄冰温度每提高1℃,制冷主机效率提高3%,提高蓄冰体的放冷速率,使夜间低谷时间段所蓄冷量能满足建筑物高峰时段的冷负荷需求,大大提高蓄冰体的冷源品质。

24.传热效率高,结冰厚度薄,结冰、融冰速度快,整体效率提高30%,圆柱金属外壳1有利于物理晶核的形成,减少过冷度,能提高主机的制冷效率,圆柱金属外壳1、蓄冰棒不会因结冰而上浮错位,不锈钢材质外壳,耐腐蚀,寿命长,系统简单可靠,扩容容易,即使个别冰

棒破损不会影响系统正常使用,蓄冰体相变温度低,提高制冷主机的制冷效率,实现移峰填谷的同时,真正实现省钱少耗能,相对传统静态冰蓄冷盘管,放冷工况采用外融冰极大提高了放冷速率,极大提高了冷源品质,满足末端全年复杂变化工况,传统蓄冰球为单个棒体,杂乱无章投入蓄冰槽内,蓄冰期间水流方向杂乱无章,容易出现局部无水流状况,蓄冰体采用模块式拼装能完全解决局部无水流故障。

25.当需要把挂钩4挂在固定件上时,首先按压限位块4017,限位块4017带动滑动杆4016在第三固定块4015内滑动,并压缩第三弹簧4018,然后在滑动限位板4019,限位板4019通过滑动板4013带动连接板4022从第三槽道4021内滑出,然后松开限位块4017,限位块4017在第三弹簧4018弹性的作用下对限位板4019进行限位,连接板4022通过连接柱4038带动滑动块4036在第一固定杆4032上滑动,滑动块4036通过第二固定块4033带动第二固定杆4034移动,第二固定杆4034通过第二转动板4037带动第三固定杆6移动,第三固定杆6通过限位板5带动第一转动板4035移动,然后把固定件放置在两个第一板体401之间,然后参考上述步骤,两第一转动板4035对固定件进行限位,进而把挂钩4固定在固定件上。

26.请参阅图3所示,本实施例的第一板体401、第二板体402上均开设有第一槽道403和第二槽道4011,且第一槽道403的截面呈l形,第一槽道403与第二槽道4011相连通,第一板体401、第二板体402上均开设有第一槽道403和第二槽道4011,且第一槽道403的截面呈l形,第一槽道403与第二槽道4011相连通,方便了连接板4022在第一槽道403内滑动。

27.请参阅图8所示,本实施例的第二板体402的一侧开设有第三槽道4021,第三槽道4021的内部装设有连接板4022,第一槽道403的内部装设有第一固定杆4032,第一固定杆4032上装设有第一固定块4031,第一固定杆4032上滑动配合有滑动块4036,滑动块4036与第一固定块4031之间装设有第一弹簧,滑动块4036、第一固定块4031的一侧均装设有第二固定块4033,第二固定块4033的一侧均装设有第二固定杆4034,两个第二固定杆4034上分别转动配合有第一转动板4035、第二转动板4037,第一转动板4035、第二转动板4037的一侧均装设有第三固定杆6,两个第三固定杆6之间转动配合有限位板5,第二槽道4011的内部装设有导向杆4012,导向杆4012上滑动配合有滑动板4013,且滑动板4013装设在连接板4022的一侧,滑动板4013与第二槽道4011之间装设有第二弹簧4014,减少了第二转动板4037、第一转动板4035在转动时倾斜的情况发生。

28.请参阅图10所示,本实施例的滑动板4013的一侧装设有限位板4019,第一板体401的一侧装设有第三固定块4015,第三固定块4015内滑动配合有滑动杆4016,滑动杆4016的端部装设有限位块4017,限位块4017与第三固定块4015之间装设有第三弹簧4018,第一固定块4031、滑动块4036均滑动配合在第一槽道403内,滑动块4036与连接板4022之间装设有两个连接柱4038,连接板4022方便了通过连接柱4038带动滑动块4036在第一槽道403内滑动。

29.实施例1:在实施例的一个方面中,为了尽可能减少滑动块4036在滑动时倾斜的情况,本实施例提供了两种可选的实施方式。

30.实施例1.1,在本实施例中,第一槽道403内装设有与滑动块4036滑动配合的第一固定杆4032,减少了滑动块4036在滑动时转动的情况发生,进而提高了滑动块4036在滑动时的稳定性。

31.实施例1.2,在本实施例中,滑动块4036滑动配合在第一槽道403内,减少了滑动块

4036在滑动时晃动的情况发生。

32.上述实施例可以相互结合。

33.需要说明的是,本技术的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本技术的实施方式能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。

34.在本发明的描述中,需要理解的是,方位词如“前、后、上、下、左、右”、“横向、竖向、垂直、水平”和“顶、底”等所指示的方位或位置关系通常是基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,在未作相反说明的情况下,这些方位词并不指示和暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位或者以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明保护范围的限制;方位词“内、外”是指相对于各部件本身的轮廓的内外。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1