储液器的制作方法

储液器

1.本技术为下述申请的分案申请:

2.原申请的申请日:2018年10月22日

3.原申请的申请号:201880077535.5

4.原申请的发明名称:

5.本发明涉及一种在车辆空调、房间空调、冷冻机等的制冷循环等(以下,仅称为制冷循环)所使用的储液器(气液分离器)。

背景技术:

6.一般,例如在专利文献1所见,构成车辆空调等的制冷循环在具有压缩机、室外热交换器、室内热交换器、膨胀阀等的基础上,还具有储液器。

7.作为储液器,例如,已知具有有底圆筒状的箱、斗笠状或倒立薄盆状的气液分离体、以及流出管等,该箱的上表面开口通过设有流入口及流出口的盖部件被气密地封闭,该气液分离体的直径比该箱的内径小,该流出管为由上端侧与流出口连结的内管和配置在该内管的外周的有底的外管构成的双重管结构。

8.导入该储液器的制冷剂(混入有向压缩机的滑动部分提供润滑等的油的制冷剂)与上述气液分离体碰撞并放射状地扩散,分离为液相制冷剂(包含油)和气相制冷剂。液相制冷剂以沿着箱内周面的方式流下并积存于箱下部,气相制冷剂从外管的上端开口在其内部下降之后,在该外管的底部折返,从内管的下端侧开口在其内部上升并向流出口导出。此时,积存于箱下部的油通过设在外管的底部的回油孔被吸引,在此成为含有油成分的气相制冷剂,从上述流出口被吸入压缩机的吸入侧而进行循环。

9.但是,含有油的液相制冷剂的粘性较高,因此有时在流出管(外管)的周围被吸向上方而液面变高。另外,例如在作为电动汽车用车辆空调等而被使用的情况下,存在液相制冷剂的液面由于车辆行驶时的振动、坡道行驶等而波动变高的情况。或者,在该制冷循环起动时(即、压缩机起动时),也存在液相制冷剂突然激烈沸腾(也称为突沸),液相制冷剂的液面暂时变高的情况。因此,在上述的以往的结构中,存在通过气液分离体分离出的且储存在箱内的液相制冷剂与气相制冷剂一起从外管的上端开口(气相制冷剂吸入口)直接流入其内部,而被压缩机的吸入侧吸入(将此现象称为液体回流)的问题。

10.另外,由于该液体回流,存在液相制冷剂中含有的沉淀物、金属粉等异物(以下、仅称为异物)可能被送入压缩机的担忧。

11.于是,作为用于防止如上所述的由于液体回流导致液相制冷剂中的异物被送入压缩机的对策、或用于防止液体回流的对策,例如在专利文献2中,提出了在流出管(外管)的周围设置液体回流防止板的方案。

12.现有技术文献

13.专利文献

14.专利文献1:日本特开2014-077606号公报

15.专利文献2:日本特开2017-020670号公报

16.发明要解决的技术问题

17.但是,在上述专利文献2所记载的现有技术中,存在需要对流出管进行加工设置液体回流防止板,加工成本升高的问题。另外,由于无法完全地抑制液体回流,其结果是,去除液体回流后的液相制冷剂中所含有的异物也很困难。

技术实现要素:

18.因此,本发明是鉴于上述问题所完成的,其目的在于提供一种能够以可靠且廉价的结构防止液相制冷剂中所含的异物因液体回流而流入制冷剂的流出管的储液器。

19.用于解决技术问题的技术手段

20.为了达到上述目的,基本上,本发明的储液器具有:箱,该箱设有流入口及流出口;以及流出管,该流出管的一端侧与所述流出口连结,并且该流出管具有在所述箱内开口的气相制冷剂吸入口,该储液器在所述气相制冷剂吸入口设置有过滤部件。

21.优选的是,所述过滤部件由具有网状过滤件的过滤器构成。

22.在优选的方式中,所述过滤器由所述流出管与气液分离体夹持固定,该气液分离体与所述流入口相对地配置。

23.在另一的优选方式中,所述过滤器由所述流出管与所述箱夹持固定。

24.优选的是,所述过滤部件由袋状体或筒状体构成,该袋状体或筒状体由具有通水性及通气性的布状物制成。

25.在优选的方式中,在所述袋状体或筒状体设置有干燥剂收纳部,该干燥剂收纳部收纳用于吸收去除制冷剂中的水分的干燥剂。

26.优选的是,所述过滤部件由袋状体或筒状体构成,该袋状体或筒状体由防水性透湿材料制成。

27.在优选的方式中,所述袋状体或筒状体由所述流出管与气液分离体夹持,该气液分离体与所述流入口相对地配置。

28.在另一优选的方式中,所述袋状体或筒状体由所述流出管与所述箱夹持。

29.在其他优选的方式中,所述流出管为由内管和外管构成的双重管结构,该内管与所述流出口连结并垂下,该外管配置于该内管的外周。

30.在其他优选的方式中,所述流出口设于所述箱的盖部件,所述流出管由一端与所述流出口连结的u型管构成。

31.在其他优选的方式中,所述流出口设于所述箱的底盖部件,所述流出管由与所述流出口连结且垂直设置的直管构成。

32.发明的效果

33.在本发明的储液器中,在流出管中的气相制冷剂吸入口设置有过滤部件,因此,即使液相制冷剂被向上吸而其液面变高、液相制冷剂的液面由于振动、坡道行驶等而波动变高、或者发生突沸而液相制冷剂的液面暂时变高,其结果是产生液体回流,也能够通过设置在气相制冷剂吸入口的过滤部件来捕捉混入液相制冷剂中的异物,从而阻止该异物向制冷剂的流出管侧侵入。由此,能够维持稳定的制冷循环的运转。

附图说明

34.图1a是表示本发明的储液器的第一实施方式的纵剖视图。

35.图1b是沿着图1a的u-u向视线的放大剖视图。

36.图2a是图1a的主要部分的放大剖视图。

37.图2b是沿着图2a的v-v向视线的剖视图。

38.图3a是表示本发明的储液器的第二实施方式的局部剖切半纵剖视图。

39.图3b是沿着图3a的u-u向视线的放大剖视图。

40.图3c是沿着图3a的v-v向视线的剖视图。

41.图4a是表示本发明的储液器的第三实施方式的纵剖视图。

42.图4b是沿着图4a的u-u向视线的放大剖视图。

43.图5a是表示本发明的储液器的第四实施方式的局部剖切纵剖视图。

44.图5b是沿着图5a的u-u向视线的放大剖视图。

45.图6a是表示本发明的储液器的第五实施方式的局部剖切半纵剖视图。

46.图6b是表示本发明的储液器的第五实施方式,并表示流出管的上端部(气相制冷剂吸入口)的局部侧视图。

47.图6c是表示本发明的储液器的第五实施方式,并表示作为过滤部件的袋状体的图。

48.图6d是沿着图6的u-u向视线的放大剖视图。

49.图7是表示本发明的储液器的第六实施方式的纵剖视图。

具体实施方式

50.以下,参照附图对本发明的实施方式进行说明。

51.[第一实施方式]

[0052]

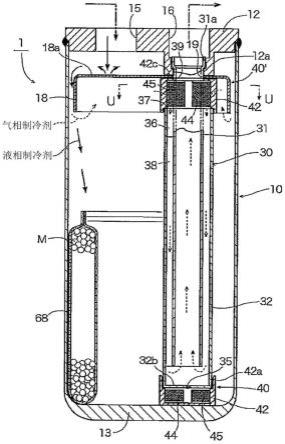

图1a、1b表示本发明的储液器的第一实施方式,图1a是纵剖视图,图1b是沿着图1a的u-u向视线的放大剖视图。

[0053]

图示实施方式的储液器1例如是用于构成汽车用车辆空调的制冷循环,具有不锈钢或铝合金等金属制的有底圆筒状的箱10,该箱10的上表面开口通过由相同金属制的盖部件12被气密地封闭。另外,储液器1例如图示那样纵置,即,将盖部件12作为上(顶)侧,箱10的底部13作为下(底)侧而设置。

[0054]

在盖部件12并列设置有流入口15和带台阶的流出口16。流出口16的下部由带台阶部形成,该带台阶部在向下突出设置于盖部件12的下凸部12a内形成,直径比箱10的内径稍小的斗笠状或倒立薄盆状的气液分离体18以其上表面的一部分与下凸部12a的下表面抵接的状态被配置。在流出口16的下部连结有后述的流出管30的上端部。

[0055]

流出管30是由上端部31a被扩管固定在流出口16的下部并垂下的内管31、以及配置在该内管31的外周的有底的外管32构成的双重管结构。在外管32与内管31之间形成有气相制冷剂下送流路36,外管32的上端(与内管31之间的部分)成为气相制冷剂吸入口37。

[0056]

更详细而言,内管31的上端部31a(扩管前)穿过设置于上侧过滤器40'(的底板部42c)的通孔39以及设置于顶面18a的通孔19,插入下凸部12a内的带台阶部之后被扩管并保持固定,该上侧过滤器40'作为后述的过滤部件发挥作用且设置于流出管30的气相制冷剂

吸入口37。由此,气液分离体18的(顶面18a)通过盖部件12的下凸部12a与上侧过滤器40'被夹持而卡定,并且流出管30(的内管31)被保持固定于盖部件12。

[0057]

外管32的下端部通过压入等而被内嵌固定在后述的油用过滤器(以下,称为下侧过滤器40)的壳体42处的带内周台阶的上部42a。内管31的下端位于比外管32的底部32b稍靠上侧的位置,外管32的上端位于距离盖部件12规定距离的下侧的位置。在外管32的底部32b的中央形成有回油孔35。回油孔35的孔径被设定为例如1mm左右。

[0058]

参照图1a和图1b可知,内管31沿着长度方向(上下方向)且以等角度间隔放射状地突出设置有多个(图示例中为三个)板状肋38,在该多个板状肋38的外侧以压入的方式被外插固定有外管32。在本例中,板状肋38的长度被设为从内管31的下端到外管32的高度方向的规定位置的长度,但板状肋38也可以将其上端延伸设置到外管32的上端的上侧,使其上端面与上侧过滤器40'的底板部42c抵接。由此,在内管31与外管32之间确保了规定的间隙,并形成有气相制冷剂下送流路36。

[0059]

另外,上述板状肋38形成于内管31及外管32的至少一方即可,例如,可以将上述板状肋38形成于外管32(的内周),内管31以压入的方式内插固定在该板状肋38内侧。

[0060]

另外,内管31、外管32及板状肋38可以通过使用了合成树脂材料、铝材等的挤压成型而一体地形成。即、上述的双重管结构可以是使用了铝挤压材等的一体成型品。

[0061]

上述下侧过滤器40载置于箱10的底部且被固定,参照图2a、2b可知,上述下侧过滤器40由合成树脂制成的有底圆筒状的壳体42和与该壳体42通过嵌入成形而一体化的圆筒状的网眼过滤件45构成。网眼过滤件45例如由金属网、合成树脂制成的网格材料等制成。

[0062]

下侧过滤器40的壳体42具有:带内周台阶的上部42a,该带内周台阶的上部42a内嵌固定有上述外管32的下端部;底板部42c;四根柱状部42b,该柱状部42b在该底板部42c的外周以等角度间隔竖立设置;圆环带状的网端埋入部42d、42d,该网端埋入部42d、42d包含该柱状部42b的上端部和下端部,并具有规定的厚度和带宽。网眼过滤件45的上下的端部在嵌入成形时与该上下的网端埋入部42d、42d一体化并密封,另外,网眼过滤件45中的柱状部42b部分在嵌入成形时也与该柱状部42b被一体化并密封。换言之,由四根柱状部42b和上下的网端埋入部42d、42d划分出侧视为矩形的四个窗44,在各窗44的部分张开网眼过滤件45。

[0063]

另外,在本例中,在箱10内的下部一侧且以沿着该箱10的内周的方式安装有袋68,该袋68填充有吸收去除制冷剂中的水分的干燥剂m。该袋68由具有通水性、通气性以及所需的形状保持性的毛毡等的布状体制成,其中大致充满了粒状的干燥剂m。

[0064]

在本实施方式中,除上述结构之外,在流出管30的气相制冷剂吸入口37设有上侧过滤器40',该上侧过滤器40'作为能够使制冷剂通过并实际上阻断液相制冷剂中的异物的过滤部件。详细而言,在流出管30的外管32的上端设有与设置于流出管30的下端部的下侧过滤器40基本构成相同的(但在上下方向上稍长的)上侧过滤器40'。另外,对在上侧过滤器40'中与下侧过滤器40对应的部分标注共通的符号。

[0065]

上侧过滤器40'在其底板部42c设有供内管31的上端部31a通过的通孔39,以其底板部42c为上,即,上侧过滤器40'与下侧过滤器40上下相反,以压入的方式外嵌并固定保持在内管31的上部和外管32的上端部,并且由流出管30的外管32的上端部与气液分离体18夹持。

[0066]

在具有这样结构的储液器1中,与现有的结构相同,来自蒸发器的低温低压的气液

混合状态的制冷剂经由流入口15被导入,被导入的制冷剂与气液分离体18碰撞并放射状地扩散而被分离为液相制冷剂和气相制冷剂。液相制冷剂(包含油)以沿着箱10的内周面的方式流下并积存于箱10的下部空间,并且气相制冷剂通过设于外管32上的上侧过滤器40'的网眼过滤件45,经由形成在内管31和外管32之间的气相制冷剂下送流路36

→

内管31的内空间,被吸入压缩机的吸入侧而进行循环。

[0067]

另外,与液相制冷剂一起积存于箱10的下部空间的油由于与液相制冷剂的比重、性状的不同等,向箱10的底部13侧移动。包含油的箱10的底部13侧的液相制冷剂一点点地经由流出管30被压缩机的吸入侧所吸入的气相制冷剂吸引,通过下侧过滤器40的网眼过滤件45

→

回油孔35

→

内管31的内空间,与气相制冷剂一同返回压缩机的吸入侧而进行循环。当通过网眼过滤件45时沉淀物、金属粉等异物被捕捉,异物从循环的制冷剂(包含油)被去除。

[0068]

在如上所述的本实施方式的储液器1中,在流出管30中的气相制冷剂吸入口37设有上侧过滤器40',该上侧过滤器40'作为过滤部件,与通常所用的下侧过滤器40的基本结构相同。由于该上侧过滤器40'(的网眼过滤件45)实际上能捕捉液相制冷剂中的异物,因此即使液相制冷剂被向上吸而其液面变高、液相制冷剂的液面由于振动、坡道行驶等而波动变高、产生突沸而液相制冷剂的液面暂时变高,也可通过上侧过滤器40'来捕捉液相制冷剂中的异物,从而阻止异物向气相制冷剂吸入口37侵入。因此,没有给压缩器带来不良影响的问题,也没有降低该制冷循环的寿命的问题。

[0069]

另外,通过过滤部件(上侧过滤器40')的作用,能够降低液相制冷剂从流出管30的气相制冷剂吸入口37流入其内部的量(液体回流的量)。

[0070]

[第二实施方式]

[0071]

图3a~3c表示本发明的储液器的第二实施方式,图3a是局部剖切半纵剖视图,图3b是沿着图3a的u-u向视线的放大剖视图,图3c是沿着图3a的v-v向视线的剖视图。在本第二实施方式的储液器2中,对与第一实施方式的储液器1的各部分对应的部分标记相同的符号并省略重复说明,以下对不同点进行重点说明。

[0072]

图示实施方式的储液器2具有带有顶面部14的圆筒状的箱10,该箱10为不锈钢或铝合金等金属制,下表面开口,该箱10的下表面开口通过由相同的金属制的底盖部件12'被气密地封闭。另外,本实施方式的储液器2与第一实施方式的储液器1相比,箱10等被上下相反地配置,例如,如图示那样将底盖部件12'作为下(底)侧,箱10的顶面部14作为上(顶)侧设置。

[0073]

在底盖部件12'并列设置有流入口15和带台阶的流出口16,流入口15和带台阶的流出口16均贯通该底盖部件12'并上下开口。在此,底盖部件12'的中央(箱10的中心线o上)设有流出口16,在其左侧设有流入口15。

[0074]

在上述流入口16连续地垂直设置有流出管30,该流出管30由用于将气相制冷剂从箱10的上部引导到该流出口16的直管(沿着中心线的直线状的管)构成,流出管30的上端侧开口(气相制冷剂吸入口37)位于箱10的顶面部14稍下侧的位置。流出管30可以与底盖部件12'一体成型,或者也可以分别形成为分体并通过铆接等固定安装。

[0075]

在底盖部件12'的上表面侧中央部分(包含中央的流出口16的部分)突出设置有短圆筒状的内嵌连结部19',该内嵌连结部19'形成有用于以旋入式连结后述的内置单元20的

外螺纹部。

[0076]

另外,在箱10内配置有内置单元20。该内置单元20例如是合成树脂制,在其下部具有环形圆板状的气液分离促进板22。气液分离促进板22为其外径比箱10的内径稍小且其内径与后述的下侧过滤器40的内径大致相等的环状圆板,以使从流入口15流入到箱10内的制冷剂碰撞并放射状地扩散,并且碰撞扩散的制冷剂通过箱10的内周面和该气液分离促进板22的外周面之间向上侧流动,气液分离促进板22以其下表面与上述流入口15相对的方式配置在距底盖部件12'(中的流入口15)的上表面规定距离的上侧的位置。

[0077]

另外,在气液分离促进板22的下表面侧中央,向下突出设置有短圆筒状的外嵌连结部29,该外嵌连结部29形成有与设于上述底盖部件12'的内嵌连结部19的外螺纹部螺合的内螺纹部。通过这样,能够以旋入式连接底盖部件12'和内置单元20,因此组装变得简单容易。

[0078]

在上述气液分离促进板22的上表面侧中央,以包围上述流出管30的下端部的方式设有下侧过滤器40,并且在该气液分离促进板22的上表面侧外周的四个部位以等角度间隔(即90

°

间隔)竖立设置有加强立板部23,该加强立板部23的外周部与箱10的内周抵接。在图示例中,上述加强立板部23设于上述气液分离促进板22的上表面侧外周的前后左右,上述加强立板部23中的一个配设成位于流入口15的正上方,该流入口15设置于底盖部件12'。

[0079]

在上述下侧过滤器40的上侧且在加强立板部23的内周侧,一体地设置有线轴状的袋保持部24,该袋保持部24内插有上述流出管30,并且具有比上述流出口16、下侧过滤器40的直径稍小的长圆筒部27。该线轴状的袋保持部24在其长圆筒部27呈圆筒状或俯视呈c字状地卷绕装有干燥剂m的袋69,并在其外周卷绕捆扎带28来固定保持。在该情况下,被保持的袋69的上端及下端被稍微按压于袋保持部24的上下一对的凸缘部25a、25b。另外,收纳于袋保持部24内的袋69由具有通水性、通气性以及所需的形状保持性的毛毡等的布状体制成,其中大致充满了粒状的干燥剂m,在这里,袋69具有约为箱10的一半至2/3左右的高度。

[0080]

另一方面,虽然上述下侧过滤器40一体地设置在气液分离促进板22上,但基本上具有与上述第一实施方式大致相同的结构(对应的部分标注共通的符号),由圆筒状的网眼过滤件45和固定有该网眼过滤件45的壳体42构成。网眼过滤件45例如由金属网、合成树脂制成的网格材料等制成。壳体42由上下的环状圆板部与位于它们之间的加强立板部23的内周端部(四个部位)构成。即,在四根柱状部(加强立板部23的内周端部)42b之间划分出侧视为矩形的四个窗44,在各窗44的部分张开网眼过滤件45。另外,网眼过滤件45也可以在壳体42(内置单元20)的成形时通过嵌入成形而一体化。

[0081]

在通过一体成形或铆接等一体地设置于上述底盖部件12'的流出管30的下端部附近设置有回油孔35。该回油孔35的孔径设定为例如1mm左右。

[0082]

在本实施方式中,除上述结构之外,在流出管30的上端、即在气相制冷剂吸入口37设有上侧过滤器40',该上侧过滤器40'作为能够使制冷剂通过并实际上阻断液相制冷剂中的异物的过滤部件,且与第一实施方式的基本结构相同。详细而言,在流出管30的上端与箱10的顶面部14之间夹持固定有上侧过滤器40'。上侧过滤器40'以底板部42c与顶面部14抵接或压接的状态,即,与下侧过滤器40上下相反,外嵌载置于流出管30的上端部(气相制冷剂吸入口37)并被固定保持。

[0083]

在具有这样的结构的储液器2中,来自蒸发器的低温低压的气液混合状态的制冷

剂经由流入口15被向上导入到箱10内,被导入的制冷剂在气液分离促进板22的下表面滞留并放射状地扩散,扩散的制冷剂缓缓地通过箱10的内周面与该气液分离促进板22的外周面之间的间隙而向上侧移动。由此进行整流,液相制冷剂和气相制冷剂被有效地分离。在该情况下,液相制冷剂(包含油)积存于箱10的下部空间,并且气相制冷剂向箱10的上部空间上升,经由箱10的上部空间

→

上侧过滤器40'的网眼过滤件45

→

流出管30的内空间

→

流出口16,被吸入压缩机的吸入侧而进行循环。

[0084]

另外,与液相制冷剂一起积存于箱10的下部空间的油由于与液相制冷剂的比重、性状的不同等,向箱10的底盖部件12'侧移动,并经由流出管30被压缩机的吸入侧所吸入的气相制冷剂吸引,通过下侧过滤器40的网眼过滤件45

→

回油孔35,与气相制冷剂一同返回压缩机的吸入侧而进行循环。当通过网眼过滤件45时沉淀物、金属粉等异物被捕捉,异物从循环的制冷剂(包含油)被去除。

[0085]

如上所述,在本实施方式的储液器2中,将气液混合状态的制冷剂从设于箱10的下部的流入口15向上导入箱10内,在气液分离促进板22的下表面滞留并放射状地扩散,扩散的制冷剂通过箱10的内周面与该气液分离促进板22的外周面之间的间隙而向上侧移动从而促进气液分离。另外,尤其是在气液分离促进板22的上方处,通过气相制冷剂在液体内上升而液相制冷剂被搅拌,因此,能够抑制在压缩机起动时液相制冷剂一下子爆炸性地沸腾的突沸现象及随之产生的冲击声。

[0086]

在该情况下,基本上,在箱10的下部设置流入口15并且在箱10内的流入口15的上侧配置气液分离促进板22即可,因此能够实现储液器2的结构简单化、成本降低、小型化等。

[0087]

在本实施方式的储液器2中,除上述之外,也在流出管30中的气相制冷剂吸入口37设有上侧过滤器40',该上侧过滤器40'作为过滤部件,与通常所用的下侧过滤器40的基本结构相同。由于该上侧过滤器40'(的网眼过滤件45)实际上能捕捉液相制冷剂中的异物,因此即使液相制冷剂被向上吸而其液面变高、液相制冷剂的液面由于振动、坡道行驶等而波动变高、产生突沸而液相制冷剂的液面暂时变高,也可通过上侧过滤器40'来捕捉液相制冷剂中的异物,从而阻止异物向气相制冷剂吸入口37的侵入。因此,没有给压缩器带来不良影响的问题,也没有降低该制冷循环的寿命的问题。

[0088]

另外,通过过滤部件(上侧过滤器40')的作用,能够降低液相制冷剂从流出管30的气相制冷剂吸入口37流入其内部的量(液体回流的量)。

[0089]

[第三实施方式]

[0090]

图4a、4b表示本发明的储液器的第三实施方式,图4a是纵剖视图,图4b是沿着图4a的u-u向视线的放大剖视图。在本第三实施方式的储液器3中,对与第一实施方式的储液器1的各部分对应的部分标记相同的符号并省略重复说明,以下对不同点进行重点说明。

[0091]

在图示实施方式的储液器3中使用铝制、sus制或铜制等的金属制的u型管作为流出管60。在与流出口16的下部连结的u字状的流出管60的一端61侧,外嵌有直径比箱10的内径小的斗笠状或倒立薄盆状的气液分离体18,并且设有通过膨胀成形等压缩弯曲加工而成的环状突部61f。在流出管60的一端61侧上端,配置有净化用过滤器65,该净化用过滤器65具有例如sus制的带凸缘状部65a的半球状的网眼过滤件66。

[0092]

当在盖部件12组装气液分离体18及流出管60时,将流出管60的一端61侧的比环状突部61f靠上侧的部分穿过设于气液分离体18的顶面18a的通孔19,并利用凸缘状部65a将

净化用过滤器65载置在该一端61侧上端,从下侧以压入的方式推入流出口16的下凸部12a,用气液分离体18(的顶面18a)将环状突部61f向上推。此时,将净化用过滤器65的网眼过滤件66的凸缘状部65a夹持在流出管60的一端61与形成于下凸部12a的台阶部分之间。

[0093]

在该情况下,在下凸部12a的下表面侧,向下突出设置有多根(例如以90

°

间隔共计四根)棒状部,在气液分离体18的顶面18a形成有相同数量(例如以90

°

间隔共计四个)的上述棒状部能够插通的圆孔。

[0094]

气液分离体18和流出管60向盖部件12的安装固定是通过使上述多根棒状部穿过各圆孔,用超声波焊接机等将多根棒状部熔融并压溃而形成铆钉状来进行的(铆钉状压溃部64)。

[0095]

另外,在u字状的流出管60的最下端部设有回油孔63。

[0096]

另一方面,u字状的流出管60的另一端(向上的开口)62成为气相制冷剂吸入口67,在该气相制冷剂吸入口67设有上侧过滤器40',该上侧过滤器40'作为能够使制冷剂通过并实际上阻断液相制冷剂中的异物的过滤部件,与第一实施方式的基本结构相同。详细而言,在流出管60的另一端62的上端与气液分离体18的顶面18a之间夹持固定有上侧过滤器40'。上侧过滤器40'以底板部42c与气液分离体18的顶面18a抵接或压接的状态外嵌载置于流出管60的另一端62(气相制冷剂吸入口67)并被固定保持。

[0097]

在具有这样的结构的储液器3中,与以往的结构相同,来自蒸发器的低温低压的气液混合状态的制冷剂经由流入口15被导入,被导入的制冷剂与气液分离体18碰撞并放射状地扩散而被分离为液相制冷剂和气相制冷剂。液相制冷剂(包含油)以沿着箱10的内周面的方式流下并积存于箱10的下部空间,并且气相制冷剂通过设于流出管60的另一端62侧的上侧过滤器40'(的网眼过滤件45),经由流出管60的内空间

→

净化用过滤器65(的网眼过滤件66),被吸入压缩机的吸入侧而进行循环。

[0098]

另外,与液相制冷剂一起积存于箱10的下部空间的油由于与液相制冷剂的比重、性状的不同等,向箱10的底部13侧移动。包含油的箱10的底部13侧的液相制冷剂一点点地经由流出管60被压缩机的吸入侧所吸入的气相制冷剂吸引,通过回油孔63

→

流出管60的内空间

→

净化用过滤器65,与气相制冷剂一同返回压缩机的吸入侧而进行循环。当通过净化用过滤器65时,沉淀物、金属粉等异物被捕捉,异物从循环的制冷剂(包含油)被去除。

[0099]

在如上所述的本实施方式的储液器3中,在流出管60中的气相制冷剂吸入口67也设有作为过滤部件的上侧过滤器40'。由于该上侧过滤器40'(的网眼过滤件45)能实际上捕捉液相制冷剂中的异物,因此即使液相制冷剂被向上吸而其液面变高、液相制冷剂的液面由于振动、坡道行驶等而波动变高、产生突沸而液相制冷剂的液面暂时变高,也可通过上侧过滤器40'来捕捉液相制冷剂中的异物,从而阻止该异物向压缩机侧流入。因此,没有给压缩器带来不良影响的问题,也没有降低该制冷循环的寿命的问题。

[0100]

另外,通过过滤部件(上侧过滤器40')的作用,能够降低液相制冷剂从流出管60的气相制冷剂吸入口67流入其内部的量(液体回流的量)。

[0101]

[第四实施方式]

[0102]

图5a、5b表示本发明的储液器的第四实施方式,图5a是局部剖切纵剖视图,图5b是沿着图5a的u-u向视线的放大剖视图。在本第四实施方式的储液器4中,对与第一实施方式的储液器1的各部分对应的部分标记相同的符号并省略重复说明,以下对不同点进行重点

说明。

[0103]

参照图5a和图5b可知,在本实施方式的储液器4的内管31,沿着长度方向(上下方向)且以等角度间隔地放射状地突出设置有多个(图示例中为三个)板状肋38,在该多个板状肋38的外侧以压入的方式外插固定有外管32。在本例中,板状肋38的上端向外管32的上端的上侧延伸设置,并且其上端面与气液分离体18的顶面18a抵接。

[0104]

另外,在本例中,外管32的下端部通过旋压加工等被拧成漏斗状,在其中央形成有回油孔35。

[0105]

在本实施方式的储液器4中,除上述结构之外,省略上述第一实施方式中的下侧过滤器40及上侧过滤器40',并覆盖外管32的整个外周区域地卷绕或外插有毛毡等的布状体70,该布状体70具有从气液分离体18的顶面18a到箱10的底部13的底面的长度。在该布状体70设置有外插固定在外管32的外周的筒状的管外插部72,并且设置有上下被封闭的圆筒状的干燥剂收纳部75,该干燥剂收纳部75收纳用于吸收去除制冷剂中的水分的干燥剂m。

[0106]

管外插部72其自身能够保持大致圆筒形状,其下部(覆盖回油孔35周围的部分)的袋状体或筒状体的部分起到上述第一实施方式中的下侧过滤器40的作用。

[0107]

即,毛毡等的布状体70具有通水性和通气性以及形状保持性,因此能够将管外插部72的下部作为下侧过滤器40发挥作用。

[0108]

另一方面,管外插部72的上部(外管32的上端的上侧)的袋状体或筒状体的部分能够起到上述第一实施方式中的上侧过滤器40'的作用。

[0109]

即,来自蒸发器的低温低压的气液混合状态的制冷剂经由流入口15被导入,被导入的制冷剂与气液分离体18碰撞并放射状地扩散而被分离为液相制冷剂和气相制冷剂。液相制冷剂(包含油)以沿着箱10的内周面的方式流下并积存于箱10的下部空间,并且气相制冷剂通过包围流出管30的气相制冷剂吸入口37的管外插部72的上部(袋状体或筒状体的部分),经由形成在内管31和外管32之间的气相制冷剂下送流路36

→

内管31的内空间,被吸入压缩机的吸入侧而进行循环。

[0110]

另外,与液相制冷剂一起积存于箱10的下部空间的油由于与液相制冷剂的比重、性状的不同等,向箱10的底部13侧移动。包含油的箱10的底部13侧的液相制冷剂一点点地经由流出管30被压缩机的吸入侧所吸入的气相制冷剂吸引,通过由毛毡等的布状体70形成的管外插部72的下部

→

回油孔35

→

内管31的内空间,与气相制冷剂一同返回压缩机的吸入侧而进行循环。当通过管外插部72的下部时,沉淀物、金属粉等异物被捕捉,异物从循环的制冷剂(包含油)被去除。

[0111]

在这里,毛毡等的布状体70具有通气性、通水性,因此如本实施方式所示,如果在管外插部72之外还在该布状体70设置有收纳用于吸收去除制冷剂中的水分的干燥剂m的干燥剂收纳部75,则该干燥剂收纳部75起到袋的作用,因此,无需另外准备袋、袋的固定装置(捆扎带等),进一步提高了费用效益。

[0112]

另外,也可以代替布状体70而使用发泡材料,作为发泡材料,能够使用以市售的合成树脂、橡胶、陶瓷等为原材料的材料。

[0113]

另外,在本实施方式的储液器4中,卷装或外插在外管32的外周的布状体70起到沸腾石的作用。即,在压缩机起动时,布状体70(中的气体)成为液相制冷剂沸腾气化时的起点,成为气泡逐渐冒出的状态,即液相制冷剂一点点地气化的状态。因此,液相制冷剂的沸

腾缓慢地进行,其结果是,能够有效地抑制液相制冷剂一下子爆炸性地沸腾的突沸现象及随之产生的冲击声。

[0114]

在该情况下,由于在本实施方式的储液器4中,可以仅附加简单的结构即仅在外管32的外周卷装或外插布状体70,所以不会导致复杂化、高成本化、大型化等,费用效益非常优异。

[0115]

除上述以外,在本实施方式的储液器4中,布状体70的管外插部72(的上下的袋状体或筒状体的部分)还起到了下侧过滤器40及上侧过滤器40'的作用,因此与上述实施方式同样地,即使液相制冷剂被向上吸而其液面变高、液相制冷剂的液面由于振动、坡道行驶等而波动变高、产生突沸而液相制冷剂的液面暂时变高,也通过布状体70的管外插部72来捕捉液相制冷剂中的异物,从而阻止异物向气相制冷剂吸入口37的侵入。另外,与前述的实施方式同样地,能够降低液体回流的量。

[0116]

[第五实施方式]

[0117]

图6a~6d表示本发明的储液器的第五实施方式,图6a是局部剖切半纵剖视图,图6b是表示流出管的上端部(气相制冷剂吸入口)的局部侧视图,图6c是表示作为过滤部件的袋状体的图,图6d沿着图6a的u-u向视线的放大剖视图。在本第五实施方式的储液器5中,对与第二实施方式的储液器2的各部分对应的部分标记相同的符号并省略重复说明,以下对不同点进行重点说明。

[0118]

如图6b、6d所示,图示实施方式的储液器5与第二实施方式的储液器2的不同点在于,在流出管30的上端部的四个部位以等角度间隔设置有侧视为大致长方形切口部30s作为气相制冷剂吸入口37,代替上侧过滤器40',用如图6c所示的袋状体(或筒状体)80作为过滤部件。袋状体80是将gore-tex(注册商标)等的布状的防水性透湿材料缝制为袋状(或筒状)而成的,以将流出管30的全部切口部30s和上表面开口覆盖的方式覆盖在流出管30的上端部。袋状体80的上表面被按压于箱10的顶面部14。换言之,袋状体80由流出管30的上端部与箱10的顶面部14夹持。

[0119]

这样,作为过滤部件,通过以将由直管构成的流出管30的全部切口部30s和上表面开口覆盖的方式覆盖有由防水性透湿材料构成的袋状体(或筒状体)80,与上述实施方式同样地,能够阻止异物向气相制冷剂吸入口37的侵入,另外,能够减少液体回流的量。

[0120]

尤其是,在本实施方式中,由于仅制作袋状体80并覆盖即可,所以能够将部件成本抑制得极低,并且能够实现组装作业的简化。

[0121]

[第六实施方式]

[0122]

图7是表示本发明的储液器的第六实施方式的纵剖视图。在本第六实施方式的储液器6中,对与第三实施方式的储液器3的各部分对应的部分标记相同的符号并省略重复说明,以下对不同点进行重点说明。

[0123]

图示实施方式的储液器6与第三实施方式的储液器3的不同点在于,与第五实施方式的结构相同,在流出管60的另一端的四个部位以等角度间隔设置有侧视为大致长方形的切口部60s作为气相制冷剂吸入口67,代替上侧过滤器40',用与第五实施方式的结构相同的袋状体(或筒状体)80作为过滤部件。袋状体80是将gore-tex(注册商标)等的布状的防水性透湿材料缝制为袋状(或筒状)而成的,以将流出管60的全部切口部60s和上表面开口覆盖的方式覆盖在流出管60的另一端62。袋状体80的上表面被按压于气液分离体18的顶面

18a。换言之,袋状体80由流出管60的另一端62与气液分离体18的顶面18a夹持。

[0124]

这样,作为过滤部件,以覆盖由u型管构成的流出管60的全部切口部60s和上表面开口的方式,覆盖有由防水性透湿材料构成的袋状体(或筒状体)80,由此,与上述实施方式同样地,液相制冷剂中的异物被捕捉,从而阻止异物向气相制冷剂吸入口67的侵入。另外,也能够降低液体回流的量。

[0125]

尤其是,在本实施方式中,由于仅制作袋状体80并覆盖即可,所以能够将部件成本抑制得极低,并且能够实现组装作业的简化。

[0126]

另外,作为过滤部件,可以是上述实施方式中采用的具有网眼过滤件的上侧过滤器40'、由毛毡等的具有通水性、通气性的布状物制成的管外插部72、由gore-tex(注册商标)等的防水性透湿材料制成的袋状体80等以外的结构,另外,这些结构当然也可以进行各种变更。另外,流出管的结构当然也可以是双重管结构、直管、u型管以外的结构。

[0127]

符号说明

[0128]

1 储液器(第一实施方式)

[0129]

2 储液器(第二实施方式)

[0130]

3 储液器(第三实施方式)

[0131]

4 储液器(第四实施方式)

[0132]

5 储液器(第五实施方式)

[0133]

6 储液器(第六实施方式)

[0134]

10 箱

[0135]

12 盖部件

[0136]

12' 底盖部件

[0137]

13 底部

[0138]

14 顶面部

[0139]

15 流入口

[0140]

16 流出口

[0141]

18 气液分离体

[0142]

19 通孔

[0143]

19' 内嵌连结部

[0144]

30 流出管

[0145]

31 内管

[0146]

32 外管

[0147]

35 回油孔

[0148]

36 气相制冷剂下送流路

[0149]

37 气相制冷剂吸入口

[0150]

38 板状肋

[0151]

40 下侧过滤器(油用过滤器)

[0152]

42 壳体

[0153]

45 网眼过滤件

[0154]

40' 上侧过滤器(过滤部件)

[0155]

60 流出管

[0156]

63 回油孔

[0157]

65 净化用过滤器

[0158]

66 网眼过滤件

[0159]

67 气相制冷剂吸入口

[0160]

68 袋

[0161]

69 袋

[0162]

70 布状体

[0163]

72 管外插部(过滤部件)

[0164]

75 干燥剂收纳部

[0165]

80 袋状体(过滤部件)

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1