带纯水箱和储水箱及侧立集成管路的净水机管路布设方法与流程

带纯水箱和储水箱及侧立集成管路的净水机管路布设方法

1.在先申请名称:带纯水箱和储水箱及侧立集成管路的净水机管路布设方法

2.在先申请号:202110380059.8

技术领域

3.本发明与水处理行业有关,具体涉及到饮用水的深度过滤、净化方面。

背景技术:

4.家用净水器一直面临在机器有限结构空间里需要同时考虑相互交织影响的水处理模式、机器装配质量和效率及抗老化性差、功能单一、维修简单但操作困难等诸多设计难题,并且受机器的有限空间和过水管路及常规的安装界面,以及注塑成型制造工艺和成本等因素的限制难以实施改进。许多看似简单的结构、技术运用在家用净水器上并不容易,这也是家用净水机几十年无实质性进步的主要原因。由于一直伴随机器运行产生的更换滤胆及维修服务工作量远远超过其他家电产品使净水机成为家电产品中唯一的涉水“半成品”。在机器维修方面,绝大多数箱式净水器都是采用由操控面板、管线、滤胆组成的三层结构设计,操控面板、滤胆装卸占用机器的主要位置空间,并且需要占用一侧空间设置活动盖用于更换滤胆,导致相关的管线交错,连接在过滤通道中的各控制部件的固定位置就更十分隐蔽、不易拆卸。往往更换一个简单的部件,需要拆卸机器的很多结构,因此,尽管机器维修操作相对简单,主要是更换损坏的零部件而且只涉及数个品种的过水控制部件,但由于用户缺乏对净水器的了解和自行拆装相关零部件的技术,以及机器控制部件不能设置在容易拆装的位置上,导致维修更换部件只能由专业维修服务人员上门服务,既增加维修服务人员的工作量、又增加相关费用支出。特别是通过网络电商购机的远程用户很难得到及时、良好的服务,使得远程用户只能在厂家或经销单位的指导下自行摸索修理,或者停用机器等待商家的维修巡回服务时上门维修,或者干脆将机器拆下运回厂家维修。这也是净水器难以摆脱专业维修网络的主要原因。为了摆脱对售后服务的过度依赖,近年发展起来的滤胆快捷旋接装卸模式解决用户自行安装滤胆难题。在此基础上,针对净水机不同于其他家电产品的“用户能维修但找不到过水控制部件和拆装麻烦”的特点,将“半成品”的净水机设计成使用维护便捷、不依赖维修服务网络的“傻瓜机”的方案设想,已有了机器监控装置自动检测并显示故障部件的“用户自行检测”技术,提示维修人员或用户“异常的过水控制部件”。就只差“用户实际找到并更换异常控制部件”一个难题了。随着相关监控技术和通讯技术及物流业的快速发展,使得净水器“用户自行更换维修”的新模式成为可能。但另一方面,随着净水机的普及和逐渐改进,机器增加的功能越来越多,如设置带储水箱的排浓水回用系统、纯、净水双出水技术、排浓水水质监测及再利用技术、制水效应监测显示技术、滤胆寿命动态检测提示技术、滤胆反冲清洗和定期清洗技术、机器远程自动控制检测技术等,导致配置的过水控制部件也随之增多,维修问题日益突出。中国专利申请201911263080.9公开了一种将连接滤胆下端水口的过水控制部件,以及连接储水箱的排浓水流量控制装置或回水电控阀连接管路设置在侧立的竖直管路机座上,并且采用的刚性管路随竖直管路机座与固定

滤胆和储水箱的箱式机座之间的刚性管路对接固定的方案,主要涉及竖直管路机座与箱式机座之间简单的刚性管路连接组合结构方面,但由于连接滤胆的过水控制部件与连接储水箱的过水控制部件之间没有直接的连接关系,竖直管路机座上相关的每个过水控制部件都单独设置两条较长且平行设置的刚性管路串接竖直管路机座和箱式机座,导致其他管路布设复杂、繁琐,以及存在跨越该刚性管路和结构笨重的问题,而且由于没有公开过滤通道中其他过水控制部件及连接管路,以及相关管路水口是如何布设导致竖直管路机座的布管缺乏可操作性,尤其对于过滤通道因增设功能而配置较多过水控制部件时更难以布设相关过水控制部件及连接管路。其次,在净水器使用过程中绝大部分用水量为洗涤用水,约占97%左右,饮水只占3%左右,前者为用量较大但过滤精度相对较低的洗涤用水,后者为过滤精度较高的饮水。现有的单出水净水器不论使用洗涤用水还是饮水都使用经机器过滤通道所有滤胆过滤处理后的水导致大量高过滤等级水处理资源的浪费,并且严重消耗了过滤精度较高的精细滤胆的寿命,同时也浪费了伴随反渗透膜滤胆运行过由排浓水口大量排放的排浓水(约为纯水的3-5倍)。美国专利5997738、中国专利文献200610076508.5、200710006664.9、200810095787.9公开了多个利用排浓水的技术方案。上述技术方案的核心为设置一条“连接排浓水管路与增压泵进水管路的回水管路”。然而,由于高tds浓度排浓水处置困难并且存在影响反渗透膜滤胆寿命的问题,因此上述节水方案至今难以实施:在利用储水箱内循环的排浓水制取纯水过程中,储水箱中循环的排浓水逐渐减少且tds浓度逐渐升高,此时即便关闭回水管路转而使用前置过滤通道引入“新的净水”制取纯水,但由于与进箱电控阀进水端并接在浓水流量控制装置出水端的排水电控阀导通排出排浓水,却不能“稀释”储水箱中剩余且具有较高tds浓度的排浓水,即储水箱中的排浓水得不到及时补充。为此只能在对应循环的排浓水tds浓度稍高的范围内设置位置较高的储水箱下限水位,在排浓水稍微减少至下限水位时即以新的排浓水补充,由于储水箱存水容积有限导致水路频繁切换,“排浓水”稀释效果差、利用率低;即便排水电控阀连接储水箱,因其内排浓水水位较低也难以外排。还有,鉴于储水箱中的水处于零压状态,因此当将其输送至反渗透膜滤胆制取纯水的增压泵通常需要采用无进水压力要求的“自吸泵”,并且输出的水压超过7kg/cm,其工况远差于采用入户管压在3kg/cm左右的自来水的常规隔膜增压泵,并且两种工况的交替运行环境使得增压泵的工况更加恶劣。对于不设纯水存水容器的“无罐机型”,为了提供较大的流量(便于直接用水)“自吸泵”需要较大的工作电流,但受到小尺寸泵体自身结构的“发热”限制难以实现。尤其是前置滤胆数量较多时“自吸泵”工况更差。再者,现有采用储水箱人工加水的“免安装反渗透净水机”同样由于使用的“自吸泵”受载荷的限制难以设置多个前置滤胆(通常只有一个简易滤胆)导致反渗透膜滤担负担过重。另外,净水机较长时间内不使用过滤通道中的水成为“死水”导致滤胆滤料层及过水管路滋生微生物和细菌造成“二次污染”。此外,中国专利申请材料公开置于下置滤胆上方的平面集成水路(上置模块)方案存在缺陷及不足:“上端面设置多水口与过水控制部件竖直安装连接水口的平面集成水路在其下端面设置向下的多个管路接口与包括滤胆上端水口在内的下置管路向上水口一同活动对接,容易因各水口密封配合紧度较大导致开、闭盖难操作(每更换一个滤胆都要进行一次开、闭平面集成水路操作)、对接处的密封件易损坏且不易察觉,而且活动对接密封件易隐性漏水、老化,用户不知道何时更换所有的活接密封件。上述问题大大增加了机器小型化的设计难度,尤其是包括滤胆在内的所有更换部件都要处在易更换的位置上

导致机器结构及管路布局非常困难。上述因机器小型化导致的缺陷及不足严重影响了净水器的普及和改进。

技术实现要素:

5.本发明主要解决的技术问题是提供一种简单实用的带纯水箱和储水箱及侧立集成管路的净水机管路布设方法,以克服上述缺陷及不足。

6.一种带纯水箱和储水箱及侧立集成管路的净水机管路布设方法,设置具有进水管路、纯水管路、排放管路、增压泵和包括反渗透膜滤胆在内的各滤胆,以及包括侧装过水控制部件在内的相关过水控制部件和过水管路,并以过水管路串接前置滤胆和增压泵及反渗透膜滤胆,再连接进水管路、带纯水箱的纯水管路和带储水箱的排放管路及过水控制部件构成机座上的过滤通道,其中增压泵前的部分通道为前置过滤通道并设置进水电控阀;反渗透膜滤胆的出水口连通纯水管路,反渗透膜滤胆排浓水口连接另设将排放管路分为前、后段的排浓水流量控制装置,以及排放管路后段连接的储水箱和回水电控阀及置于外排管路中用于排放高tds浓度排浓水的排放装置;回水电控阀的进、出水端分别连接储水箱相关水口的对接管路,以及置于进水电控阀之后的前置过滤通道后段构成回水管路,继而通过进水电控阀与回水电控阀的择一切换导通并控制管路自来水或储水箱中的存储水单独导通向反渗透膜滤胆输水,其中储水箱中的存储水或由储水箱出水口对接管路中另外串接的输水泵通过导通的回水电控阀输送至前置过滤通道后段或由增压泵通过导通的回水电控阀抽取,其特征在于过滤通道按上、下层布设:设置多条横向刚性过水管路及管路插座构成机座集成水路的主层机座前、后端分别设置纯水箱和储水箱,置于纯水箱和储水箱之间的管路插座与储水箱并排设置;置于纯水箱和管路插座及储水箱之间的多个滤胆或呈三角形布设或呈多边形布设(均指轮廓,下同);另设以安装侧立面固定各侧装过水控制部件并连接相关管路的侧立集成水路通过一端设置的多个管路接口与主层机座上的管路插座相应对接连通机座集成水路的相关管路且以紧固件固定构成一体,并在侧立集成水路与储水箱之间预留放置各侧装过水控制部件的空间位置;该排浓水流量控制装置和回水电控阀两个部件或均设在侧立集成水路上,或均设在置于机座上,或分别设置在侧立集成水路和机座上;置于主层机座与辅助层机座之间的增压泵及另设的电控装置或固定在主层机座上或固定在辅助层机座上或分别固定在主层机座和辅助层机座上,而且辅助层机座或为下层机座与上方的主层机座接触配合并连接构成一体,或为上层机座与下方的主层机座接触配合并连接构成一体。

7.一种带纯水箱和储水箱及侧立集成管路的净水机管路布设方法,设置具有进水管路、纯水管路、排放管路、增压泵和包括反渗透膜滤胆在内的各滤胆,以及包括侧装过水控制部件在内的相关过水控制部件和过水管路,并以过水管路串接前置滤胆和增压泵及反渗透膜滤胆,再连接进水管路、带纯水箱的纯水管路和带储水箱的排放管路及过水控制部件构成机座上的过滤通道,其中增压泵前的部分通道为前置过滤通道并设置进水电控阀;反渗透膜滤胆的出水口连通纯水管路,反渗透膜滤胆排浓水口连接另设将排放管路分为前、后段的排浓水流量控制装置,以及排放管路后段连接的储水箱和回水电控阀及置于外排管路中用于排放高tds浓度排浓水的排放装置;回水电控阀的进、出水端分别连接储水箱相关水口的对接管路,以及置于进水电控阀之后的前置过滤通道后段构成回水管路,继而通过

进水电控阀与回水电控阀的择一切换导通并控制管路自来水或储水箱中的存储水单独导通向反渗透膜滤胆输水,其中储水箱中的存储水或由储水箱出水口对接管路中另外串接的输水泵通过导通的回水电控阀输送至前置过滤通道后段或由增压泵通过导通的回水电控阀抽取,其特征在于过滤通道按上、下层布设:设置多条横向刚性过水管路及管路插座构成机座集成水路的主层机座前、后端或分别设置纯水箱和储水箱,或分别设置纯水箱和管路插座,其中,对于分别设置纯水箱和储水箱,置于主层机座一侧的管路插座位于纯水箱和储水箱之间并且管路插座后端靠近储水箱;对于分别设置纯水箱和管路插座,置于主层机座一侧的储水箱位于纯水箱后面并且储水箱内侧靠近管路插座的一端;置于纯水箱和管路插座及储水箱之间的多个滤胆或呈三角形布设或呈多边形布设;另设以安装侧立面固定各侧装过水控制部件并连接相关管路的侧立集成水路通过一端设置的多个管路接口与主层机座上的管路插座相应对接连通机座集成水路的相关管路且以紧固件固定构成一体,并在侧立集成水路安装侧立面外侧预留放置各侧装过水控制部件的空间位置;该排浓水流量控制装置和回水电控阀两个部件或均设在侧立集成水路上,或均设在置于机座上,或分别设置在侧立集成水路和机座上;置于主层机座与辅助层机座之间的增压泵及另设的电控装置或固定在主层机座上或固定在辅助层机座上或分别固定在主层机座和辅助层机座上,而且辅助层机座或为下层机座与上方的主层机座接触配合并连接构成一体,或为上层机座与下方的主层机座接触配合并连接构成一体。

8.一种带纯水箱和储水箱及侧立集成管路的净水机管路布设方法,设置具有进水管路、纯水管路、排放管路、增压泵和包括反渗透膜滤胆在内的各滤胆,以及包括侧装过水控制部件在内的相关过水控制部件和过水管路,并以过水管路串接前置滤胆和增压泵及反渗透膜滤胆,再连接进水管路、带纯水箱的纯水管路和带储水箱的排放管路及过水控制部件构成机座上的过滤通道,其中增压泵前的部分通道为前置过滤通道并设置进水电控阀;反渗透膜滤胆的出水口连通纯水管路,反渗透膜滤胆排浓水口连接另设将排放管路分为前、后段的排浓水流量控制装置,以及排放管路后段连接的储水箱和回水电控阀及置于外排管路中用于排放高tds浓度排浓水的排放装置;回水电控阀的进、出水端分别连接储水箱相关水口的对接管路,以及置于进水电控阀之后的前置过滤通道后段构成回水管路,继而通过进水电控阀与回水电控阀的择一切换导通并控制管路自来水或储水箱中的存储水单独导通向反渗透膜滤胆输水,其中储水箱中的存储水或由储水箱出水口对接管路中另外串接的输水泵通过导通的回水电控阀输送至前置过滤通道后段或由增压泵通过导通的回水电控阀抽取,其特征在于过滤通道按上、下层布设:设置多条横向刚性过水管路及管路插座构成机座集成水路的主层机座前、后端或分别设置多个滤胆和储水箱或分别设置多个滤胆及并排设置的管路插座和储水箱,其中,对于分别设置多个滤胆和储水箱,在各滤胆和储水箱之间的主层机座两侧分别设置纯水箱和管路插座,而且管路插座后端靠近储水箱;对于分别设置多个滤胆及并排设置的管路插座和储水箱,在各滤胆和管路插座之间设置纯水箱并与储水箱分置于主层机座的两侧;另设固定各侧装过水控制部件并连接相关管路的侧立集成水路通过一端设置的多个管路接口与主层机座上的管路插座相互对接连通机座集成水路的相关管路并以紧固件固定构成一体,并在侧立集成水路安装侧立面外侧预留放置各侧装过水控制部件的空间位置;该排浓水流量控制装置和回水电控阀两个部件或均设在侧立集成水路上,或均设在置于机座上,或分别设置在侧立集成水路和机座上;置于主层机座与辅

助层机座之间的增压泵及另设的电控装置或固定在主层机座上或固定在辅助层机座上或分别固定在主层机座和辅助层机座上,而且辅助层机座或为下层机座与上方的主层机座接触配合并连接构成一体,或为上层机座与下方的主层机座接触配合并连接构成一体。

9.一种带纯水箱和储水箱及侧立集成管路的净水机管路布设方法,设置具有进水管路、纯水管路、排放管路、增压泵和包括反渗透膜滤胆在内的各滤胆,以及包括侧装过水控制部件在内的相关过水控制部件和过水管路,并以过水管路串接前置滤胆和增压泵及反渗透膜滤胆,再连接进水管路、带纯水箱的纯水管路和带储水箱的排放管路及过水控制部件构成机座上的过滤通道,其中增压泵前的部分通道为前置过滤通道并设置进水电控阀;反渗透膜滤胆的出水口连通纯水管路,反渗透膜滤胆排浓水口连接另设将排放管路分为前、后段的排浓水流量控制装置,以及排放管路后段连接的储水箱和回水电控阀及置于外排管路中用于排放高tds浓度排浓水的排放装置;回水电控阀的进、出水端分别连接储水箱相关水口的对接管路,以及置于进水电控阀之后的前置过滤通道后段构成回水管路,继而通过进水电控阀与回水电控阀的择一切换导通并控制管路自来水或储水箱中的存储水单独导通向反渗透膜滤胆输水,其中储水箱中的存储水或由储水箱出水口对接管路中另外串接的输水泵通过导通的回水电控阀输送至前置过滤通道后段或由增压泵通过导通的回水电控阀抽取,其特征在于过滤通道按上、下层布设:设置多条横向刚性过水管路及管路插座构成机座集成水路的主层机座前部并排设置纯水箱和储水箱,并在其后端设置管路插座;置于主层机座上纯水箱和储水箱及管路插座之间的多个滤胆或置于与储水箱相对的另一侧或置于储水箱与纯水箱之间;另设固定各侧装过水控制部件并连接相关管路的侧立集成水路通过一端设置的多个管路接口与主层机座上的管路插座相互对接连通机座集成水路的相关管路并以紧固件固定构成一体,并在侧立集成水路安装侧立面外侧预留放置各侧装过水控制部件的空间位置;该排浓水流量控制装置和回水电控阀两个部件或均设在侧立集成水路上,或均设在置于机座上,或分别设置在侧立集成水路和机座上;置于主层机座与辅助层机座之间的增压泵及另设的电控装置或固定在主层机座上或固定在辅助层机座上或分别固定在主层机座和辅助层机座上,而且辅助层机座或为下层机座与上方的主层机座接触配合并连接构成一体,或为上层机座与下方的主层机座接触配合并连接构成一体。

10.所述辅助层机座为下层机座与上方的主层机座接触配合,并与另设且上、下贯通的机座壳体通过紧固件连接构成一体,且以另设的顶盖与机座壳体上端面接触配合遮盖机座壳体内置的各滤胆和纯水箱及侧立集成水路;所述的储水箱或是置于机座壳体内侧的固定储水箱或置于机座壳体外侧的活动储水箱。

11.所述的机座或设置外置纯水出水装置或设置内置纯水供水装置或设置纯、净水出水装置,其中对外置于纯水出水装置,纯水箱出水口连接的纯水管路依次串接纯水泵和带纯水出水口的管路加热器并且置于主层机座的前端;对于内置纯水供水装置,纯水箱出水口连接的纯水管路串接纯水泵并由该纯水泵控制向另设的饮料或饮品配制装置输送纯水;对于纯、净水出水装置,纯水箱出水口连接的纯水管路依次串接纯水泵和带出水口的管路加热器并且置于主层机座的前端,前置过滤通道在增压泵进水端另设带净水阀和净水出水口的净水出水管路,并且置于主层机座前端的净水阀或与管路加热器并排设置或与管路加热器上、下设置。

12.储水箱出水口的对接管路中连接输水泵,并且在输水泵出水端与串接的前置滤胆

前端或中间设置的进水阀装置出水端之间串接回水控制阀装置,作为进水阀装置的进水电控阀或另设的管路开关件与回水控制阀装置组合构成具有“管路供水或水箱供水模式”的双供水切换装置并择一切换导通:或控制关闭回水控制阀装置并导通进水电控阀或管路开关件构成管路供水模式的过滤通道并以储水箱存储排浓水,或控制导通回水控制阀装置并关闭进水阀装置构成水箱供水模式的过滤通道并将排浓水导入储水箱内与原有人工注入的原水混合成为混合水。该输水泵或置于主层机座上或置于辅助层机座上。

13.所述的侧立集成水路划分布置区布设相关过水控制部件;该布置区包括对应前置过滤通道的前置区,以及对应反渗透膜滤胆或反渗透膜滤胆和后续功能化滤胆的后置过滤通道及相关的出水通道构成后置通道的后置区,并且前、后置区或并列设置或竖直设置;侧立集成水路设置的多个管路接口或为单排排列或为双排排列,其中:对于单排排列模式,相应机座集成水路单排管路接口或均为硬管管路接口,或为硬管管路接口与连接软管的管路接口的组合结构;对于双排排列模式,以侧立集成水路安装侧立面上排列布设的各侧装过水控制部件的宽度控制第一排管路接口的设置数量并视为单排排列模式,其余管路接口视为第二排管路接口,或为侧立集成水路在安装侧立面空置处设置另配相应装配结构和横向水口的凸台结构的管路接口,或为侧立集成水路在安装侧立面空置处设置另配相应装配结构和横向水口的凸台结构的管路接口并且横向水口内端通过另设的横向管路接口连通侧立集成水路的相关硬管,或为沿与安装侧立面相反的管路层结构另一侧面一端设置过水管路的管路接口并且该过水管路另一端通过另设的横向管路接口连通侧立集成水路的相关硬管;相应的机座集成水路双排管路接口或均为硬管管路接口,或为硬管管路接口与连接软管管路接口的组合结构。

14.还包括设置出水通道并在过滤通道非运行状态下按预设时间和路径临时控制导通出水通道过水的清洗装置;该清洗装置或是通过另设的进水电控阀和反冲进水电控阀及出水电控阀构成围绕前置过滤通道中相关前置滤胆设置反向过水并连接排放管路的前置电控水路切换系统,或是设置在纯水管路与排放管路之间的换水电控阀装置,其中:对于前置电控水路切换系统,该系统各过水电控阀或均置于侧立集成水路上或分别置于侧立集成水路和机座上,并且置于侧立集成水路上距机座集成水路较远的前置区内多个过水电控阀按前置过滤通道顺序布设逐渐接近距机座集成水路较近的后置区;对应反渗透膜滤胆或反渗透膜滤胆和后续功能化滤胆的后置过滤通道及相关的出水通道构成后置通道的后置区布设其他侧装过水控制部件;对于换水电控阀装置,置于主层机座或辅助层机座或侧立集成水路上的换水电控阀装置或是换水电控阀或是换水泵,其中对于换水电控阀,该换水电控阀进水端或连接纯水箱进水管路或连接纯水箱出水口串接的纯水泵出水端;对于换水泵,该换水泵进水端连接纯水箱出水口;该清洗装置的出水通道或连接排放管路后段和排放装置进水端或连接另设的排水管路。

15.所述的纯水箱与下部的机座之间设置空间位置,或放置排浓水流量控制装置,或放置换水电控阀装置,或放置纯水泵,或放置纯水管路中另外设置的流量传感器,或放置纯水管路中另外设置的紫外线杀菌装置。

16.所述箱式机座的侧壁还设置维修窗口结构及封闭该窗口结构的活动侧盖;该维修窗口结构对应侧立集成水路上的过水控制部件。打开活动侧盖通过维修窗口结构更换侧立集成水路上的过水控制部件。

17.本发明与现有净水机相关技术方案相比具有以下优点:首先,克服箱式机座部件管路布设复杂相互交织牵连不宜装配的缺陷,以及安装位置分散、受管路牵扯用户难以自行拆装维修的问题;在满足机器小型化、外观结构简洁美观、制造简便要求的前提下,过水控制部件集中设置在侧立集成水路上,并且网络化管路和共用管路的大量集成设置使得过水控制部件具有较短的连接管路和紧凑的管路结构布局,相对于传统分散并需要连接件连接布设过水控制部的模式更加简单可靠、占用空间小,装配工艺简单、质量稳定、效率高,更便于自动化装配、降低人工装配成本,并且连接相关过水控制部件的侧立集成水路布设兼顾了背景技术中所列的众多新技术、新功能,具有较好的可操作性,并且克服平面集成水路严重影响用户操作和水口竖直对接结构复杂易漏水的缺陷,而且可以充分利用对应滤胆的高度设置较大尺寸布设尽量多的过水控制部件;实现由用户自行拆卸更换新部件,既可以便捷机维修机器,又节省了维修费用支出,使净水机成为不依赖维修服务网络的“傻瓜机”,摆脱“净水机始终离不开售后维修服务网络”的窘境。

18.侧立集成水路设置水平的横向水口和竖直的硬管管路接口,侧装的过水控制部件横向安装连接在侧立集成水路上,并且设置在机座上的各串接滤胆的前、后水口可以合二为一通过较少的管路接口与侧立集成水路的管路接口固定对接,不存在上述用户更换滤胆过程中出现的使用缺陷。另外,充分利用与滤胆对应的高度将尽量多的过水控制部件设为侧装过水控制部件布设在侧立集成水路9上,并且通过标准紧固件装置或摆动锁扣装置(均为常规手段)将侧立集成水路9固定在箱式机座上便于装配。脱开标准紧固件装置或摆动锁扣装置即可以取出侧立集成水路9进行部件整体维修或更换。

附图说明

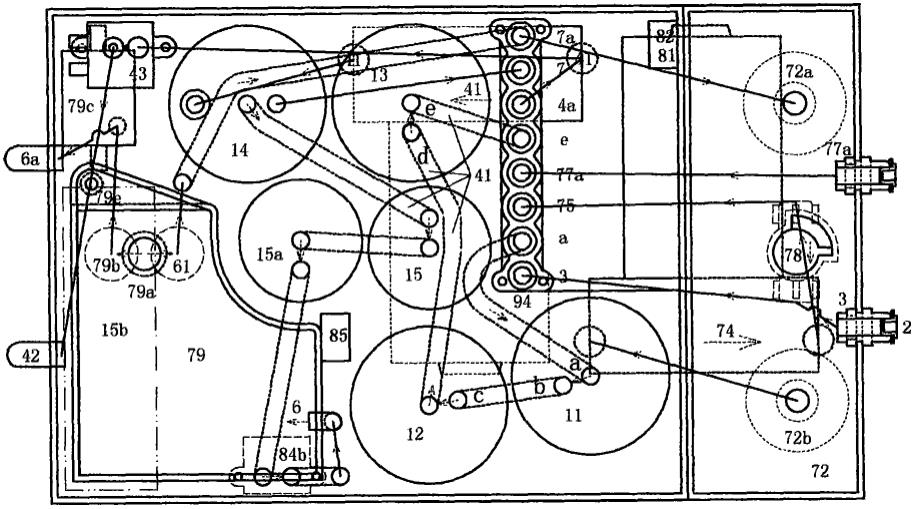

19.附图1是本发明采用设置多条横向刚性过水管路93及管路插座94构成机座集成水路9的主层机座前、后端分别设置带纯水水位监控装置85的纯水箱79和配置水位监控装置监测高、低水位81、82的储水箱72,置于纯水箱79和储水箱72之间的管路插座94与储水箱72并排设置;置于纯水箱79和管路插座94及置于机座壳体外侧的活动储水箱之间的多个滤胆1呈多边形布设;另设作为侧立集成水路9的侧立集成水路9e(附图14)通过一端设置的多个管路接口与主层机座上的管路插座94相应对接连通机座集成水路的相关管路,并在侧立集成水路9与活动储水箱之间预留放置各侧装过水控制部件的空间位置且置于机座壳体内,而且在架空的纯水箱79下方放置纯水泵79b、设置纯水出水口62的管路加热器79c、换水电控阀61、竖装流量传感器84b,以及设置净水出水口42和净水电控阀43的净水出水管路并将净水电控阀43置于管路加热器79c的上方,并且将前置过滤通道末端4a串接的增压泵41和储水箱出水口72b连通的输水泵74置于主层机座与辅助层机座之间,以及由另设的管路开关件2和回水控制阀装置78组合构成具有“管路及水箱供水模式”双供水切换装置的相应机座结构及管路布局示意图。

20.附图2是在附图1基础上,置于纯水箱79和管路插座94及活动储水箱之间的多个滤胆1呈三角形布设并设置作为侧立集成水路9的侧立集成水路9a(附图10)构成的相应机座结构及管路布局示意图。

21.附图3是在附图1基础上,主层机座前、后端分别设置纯水箱79和活动储水箱,置于主层机座一侧的管路插座94位于纯水箱79和活动储水箱之间并且管路插座94后端靠近活

动储水箱,置于纯水箱79和管路插座94及活动储水箱之间的多个滤胆1呈三角形布设,作为侧立集成水路9的侧立集成水路9a(附图10)的安装侧立面外侧预留放置各侧装过水控制部件的空间位置构成的相应机座结构及管路布局示意图。

22.附图4是在附图1基础上,主层机座前、后端分别设置纯水箱79和管路插座94,置于主层机座一侧的活动储水箱位于纯水箱79后面并且活动储水箱内侧靠近管路插座94的一端,置于纯水箱79和管路插座94及活动储水箱之间的多个滤胆1呈三角形布设,作为侧立集成水路9的侧立集成水路9c(附图12)的安装侧立面后侧预留放置各侧装过水控制部件的空间位置并将竖装流量传感器改为串接在纯水箱进水软管中的串接流量传感器84c构成的相应机座结构及管路布局示意图。

23.附图5是在附图1基础上,主层机座前、后端分别设置多个滤胆1和活动储水箱,在各滤胆1和活动储水箱之间的主层机座两侧分别设置纯水箱79和管路插座94,而且管路插座94后端靠近活动储水箱,作为侧立集成水路9的侧立集成水路9d(附图13)的安装侧立面外侧预留放置各侧装过水控制部件的空间位置构成的相应机座结构及管路布局示意图。

24.附图6是在附图1基础上,主层机座前、后端分别设置多个滤胆1及并排设置的管路插座94和活动储水箱,在各滤胆1和管路插座94之间设置纯水箱79并与活动储水箱分置于主层机座的两侧,作为侧立集成水路9的侧立集成水路9e(附图14)的安装侧立面后侧预留放置各侧装过水控制部件的空间位置构成的相应机座结构及管路布局示意图。

25.附图7是在附图1基础上,主层机座前部并排设置纯水箱和活动储水箱,并在其后端设置管路插座;置于主层机座上纯水箱和活动储水箱及管路插座之间的多个滤胆置于与活动储水箱相对的另一侧,作为侧立集成水路9的侧立集成水路9c(附图12)的安装侧立面后侧预留放置各侧装过水控制部件的空间位置构成的相应机座结构及管路布局示意图。

26.附图8是在附图1基础上,主层机座前部并排设置纯水箱和活动储水箱,并在其后端设置管路插座;置于主层机座上纯水箱和活动储水箱及管路插座之间的多个滤胆置于活动储水箱与纯水箱之间,作为侧立集成水路9的侧立集成水路9c(附图12)的安装侧立面后侧预留放置各侧装过水控制部件的空间位置构成的相应机座结构及管路布局示意图。

27.附图9是对应附图1-8所示结构布局,并且排放装置采用排水电控阀77连接储水箱出水口对接的输水泵74出水端的过滤通道水路结构示意图。

28.附图10-14是本发明对应附图9所示的水路结构和附图1-8所示的机座结构及管路布局示意图,采用排浓水流量控制装置71、回水电控阀76、换水电控阀装置61置于侧立集成水路上并且换水电控阀装置61出水端连接储水箱72进水管路或出水管路,对应五种不同管路布设方案的侧立集成水路9a、9b、9c、9d、9e构成的管路布局示意图(其中附图10、12-14中将进水电控阀20a改设为在前置滤胆前面即进水电控阀20)。

29.附图15是在附图9的基础上,增设具有一级原水反冲和二、三级过滤反冲模式的前置电控水路切换系统10,并将反冲管路5和换水电控阀装置61的出水通道连接储水箱进水端72a和另设的第二排水电控阀77b进水端,而且排放装置采用排水电控阀77和第二排水电控阀77b各自的进水端分别连接输水泵出水端和排放管路后段并且两个排水电控各自的出水端连通构成具有双供水设计模式过滤通道的水路结构示意图。

30.附图16是将附图15中的前置电控水路切换系统10,改为具有三级原水反冲模式的前置电控水路切换系统10a对应的水路结构示意图。

31.附图17在附图1所示的机座结构及管路布局示意图基础上,增设具有一级原水反冲和二、三级过滤反冲模式的前置电控水路切换系统10,以及将侧装的排浓水流量控制装置71设置在机座上,并以作为侧立集成水路9的侧立集成水路9h(附图25)替换原有的侧立集成水路9a与相应的机座集成水路的管路插座94对接构成的相应机座结构及管路布局示意图。

32.附图18在附图2所示的机座结构及管路布局示意图基础上,增设具有一级原水反冲和二、三级过滤反冲模式的前置电控水路切换系统10,以及将侧装的排浓水流量控制装置71设置在机座上,并以作为侧立集成水路9的侧立集成水路9f(附图23)替换原有的侧立集成水路9a与相应的机座集成水路的管路插座94对接构成的相应机座结构及管路布局示意图。

33.附图19在附图3所示的机座结构及管路布局示意图基础上,增设具有一级原水反冲和二、三级过滤反冲模式的前置电控水路切换系统10,以及将侧装的排浓水流量控制装置71设置在机座上,并以作为侧立集成水路9的侧立集成水路91(附图29)替换原有的侧立集成水路9a与相应的机座集成水路的管路插座94对接构成的相应机座结构及管路布局示意图。

34.附图20在附图4所示的机座结构及管路布局示意图基础上,增设具有一级原水反冲和二、三级过滤反冲模式的前置电控水路切换系统10,以及将侧装的排浓水流量控制装置71设置在机座上,并以作为侧立集成水路9的侧立集成水路9f(附图23)替换原有的侧立集成水路9c与相应的机座集成水路的管路插座94对接构成的相应机座结构及管路布局示意图。

35.附图21在附图5所示机座结构及管路布局示意图基础上,增设具有一级原水反冲和二、三级过滤反冲模式的前置电控水路切换系统10,以及将侧装的排浓水流量控制装置71设置在机座上和改用侧装的流量传感器84a,并以作为侧立集成水路9的侧立集成水路9n(附图23)替换原有的侧立集成水路9d与相应的机座集成水路的管路插座94对接构成的相应机座结构及管路布局示意图。

36.附图22在附图6所示机座结构及管路布局示意图基础上,增设具有一级原水反冲和二、三级过滤反冲模式的前置电控水路切换系统10,以及将侧装的排浓水流量控制装置71设置在机座上和改用侧装的流量传感器84a,并以作为侧立集成水路9的侧立集成水路9h(附图23)替换原有的侧立集成水路9e与相应的机座集成水路的管路插座94对接构成相应机座结构及管路布局示意图。

37.附图23-31是本发明对应附图15所示的水路结构,采用排浓水流量控制装置71和换水电控阀装置61设置在机座上对应九种不同管路布设方案的侧立集成水路9f、9g、9h、9i、9j、9k、9l、9m、9n,构成的管路布局示意图。

38.附图32-33是本发明在附图15所示的水路结构基础上,采用附图16中所示具有三级原水反冲模式的前置电控水路切换系统10a,并将排浓水流量控制装置71和换水电控阀装置61设置在机座上对应二种不同管路布设方案的侧立集成水路9o、9p,其中附图33侧立集成水路9p中第二排水电控阀77b出水端与排水电控阀77出水端77a分置,构成的管路布局示意图。

39.附图34是本发明对应附图15所示水路结构,采用前置电控水路切换系统10、并将

排浓水流量控制装置71、回水电控阀76和排水电控阀77及换水电控阀装置61设在侧立集成水路上构成相应侧立集成水路9q的管路布局示意图。

40.附图35是在附图31所示管路布局示意图基础上,将进水电控阀20设置在箱式机座上,并将排浓水流量控制装置71和换水电控阀装置61设置在侧立集成水路的管路布设方案,并相应调整侧装过水控制部件及连接管路构成具有相应侧立集成水路9r的管路布局示意图。

41.附图36是对应附图35的过滤通道水路结构示意图。

42.附图37是在附图15基础上,将排放装置由采用排水电控阀77和另设的第二排水电控阀77b的双阀组合装置改为“排水泵73进水端连接排放管路后段和储水箱内腔,排水电控阀77进水端连接储水箱出水口连接的输水泵出水端并且排水泵和排水电控阀各自的出水端或分置或连通”的过滤通道水路结构示意图。

43.附图38-42是在附图37水路结构基础上,将排水泵73设在箱式机座上,并分别对应侧立集成水路9f、9g(附图23、25)和9i-9k(附图26-28)及9p(附图33)派生的侧立集成水路9fa、9ga、9gb、9ia、9pa管路布局示意图。

44.附图43是在附图17所示机座结构及管路布局基础上,将两个前置滤胆12、13及反渗透膜滤胆14三个滤胆之间相互错位重新设置并各自连接相应管路构成的相应机座结构及管路布局示意图。

45.附图44是在附图18所示机座结构及管路布局基础上,取消第二个后续功能化滤胆15a,并反渗透膜滤胆14与后续功能化滤胆15位置对调且连接相应管路构成的相应机座结构及管路布局示意图。

具体实施方式

46.就本案中涉及的管路连接而言,将设置进、出水口并以水位监控装置通过监测存储排浓水的高、低水位81、82控制回水管路与前置过滤通道择一切换导通输水的储水箱72也视为固定在机座上的过水控制部件,即本案中的过水控制部件包含储水箱72。

47.下面结合以设置三个前置滤胆和一个反渗透膜滤胆及两个后续功能化滤胆的过滤通道为例的附图1-42说明。

48.实施例1。附图1、2中,一种带纯水箱79和储水箱72及侧立集成管路9的净水机管路布设方法,设置具有进水管路3、纯水管路6、排放管路7、增压41泵和包括反渗透膜滤胆14在内的各滤胆1,以及包括侧装过水控制部件在内的相关过水控制部件和过水管路,并以过水管路串接前置滤胆和增压泵41及反渗透膜滤胆14,再连接进水管路3、带纯水箱79的纯水管路6和带储水箱72的排放管路7及过水控制部件构成机座上的过滤通道,其中增压泵41前的部分通道为前置过滤通道4并设置进水电控阀20;反渗透膜滤胆14的出水口连通纯水管路6,反渗透膜滤胆排浓水口连接另设将排放管路分为前、后段的排浓水流量控制装置71,以及排放管路后段连接的储水箱72和回水电控阀76及置于外排管路中用于排放高tds浓度排浓水的排放装置;回水电控阀76的进、出水端分别连接储水箱相关水口的对接管路,以及置于进水电控阀20之后的前置过滤通道后段构成回水管路,继而通过进水电控阀20与回水电控阀76的择一切换导通并控制管路自来水或储水箱72中的存储水单独导通向反渗透膜滤胆输水,其中储水箱72中的存储水或由储水箱出水口72b对接管路中另外串接的输水泵74

通过导通的回水电控阀76输送至前置过滤通道后段或由增压泵41通过导通的回水电控阀76抽取。该储水箱72或是固定储水箱或是可脱卸的活动储水箱。

49.该净水机管路布设方法还在于过滤通道按上、下层布设:设置多条横向刚性过水管路94及管路插座95构成机座集成水路93的主层机座前、后端分别设置纯水箱79和储水箱72,置于纯水箱79和储水箱72之间的管路插座95与储水箱72并排设置;置于纯水箱79和管路插座95及储水箱72之间的多个滤胆1或呈三角形布设(附图2)或呈多边形布设(附图1);另设固定各侧装过水控制部件并连接相关管路的侧立集成水路9通过一端设置的多个管路接口与主层机座上的管路插座95相应对接连通机座集成水路的相关管路并以紧固件固定构成一体,并在侧立集成水路9安装侧立面外侧预留放置各侧装过水控制部件的空间位置;该排浓水流量控制装置71和回水电控阀76两个部件或均设置在侧立集成水路9上,或均设置在机座上,或分别设置在侧立集成水路9和机座上;置于主层机座与辅助层机座之间的增压泵及另设的电控装置或固定在主层机座上或固定在辅助层机座上或分别固定在主层机座和辅助层机座上,并且辅助层机座或为下层机座与上方的主层机座接触配合并连接构成一体,或为上层机座与下方的主层机座接触配合并连接构成一体。

50.实施例2。附图3、4中,一种带纯水箱79和储水箱72及侧立集成管路9的净水机管路布设方法,设置具有进水管路3、纯水管路6、排放管路7、增压41泵和包括反渗透膜滤胆14在内的各滤胆1,以及包括侧装过水控制部件在内的相关过水控制部件和过水管路,并以过水管路串接前置滤胆和增压泵41及反渗透膜滤胆14,再连接进水管路3、带纯水箱79的纯水管路6和带储水箱72的排放管路7及过水控制部件构成机座上的过滤通道,其中增压泵41前的部分通道为前置过滤通道4并设置进水电控阀;反渗透膜滤胆14的出水口连通纯水管路6,反渗透膜滤胆排浓水口连接另设将排放管路分为前、后段的排浓水流量控制装置71,以及排放管路后段连接的储水箱72和回水电控阀76及置于外排管路中用于排放高tds浓度排浓水的排放装置;回水电控阀76的进、出水端分别连接储水箱相关水口的对接管路,以及置于进水电控阀20之后的前置过滤通道后段构成回水管路,继而通过进水电控阀20与回水电控阀76的择一切换导通并控制管路自来水或储水箱72中的存储水单独导通向反渗透膜滤胆输水,其中储水箱72中的存储水或由储水箱出水口72b对接管路中另外串接的输水泵74通过导通的回水电控阀76输送至前置过滤通道后段或由增压泵41通过导通的回水电控阀76抽取。该储水箱72或是固定储水箱或是可脱卸的活动储水箱。

51.该净水机管路布设方法还在于过滤通道按上、下层布设:设置多条横向刚性过水管路94及管路插座95构成机座集成水路93的主层机座前、后端或分别设置纯水箱79和储水箱72,或分别设置纯水箱79和管路插座95,其中,对于主层机座前、后端分别设置纯水箱79和储水箱72(附图3),置于主层机座一侧的管路插座位91位于纯水箱79和储水箱72之间并且管路插座95后端靠近储水箱72;对于主层机座前、后端分别设置纯水箱79和管路插座95(附图4),置于主层机座一侧的储水箱72位于纯水箱79后面并且储水箱72内侧靠近管路插座95的一端;置于纯水箱79和管路插座95及储水箱72之间的多个滤胆1或呈三角形布设(附图3、4)或呈多边形布设;另设固定各侧装过水控制部件并连接相关管路的侧立集成水路9通过一端设置的多个管路接口与主层机座上的管路插座95相应对接连通机座集成水路的相关管路并以紧固件固定构成一体,并在侧立集成水路安装侧立面外侧预留放置各侧装过水控制部件的空间位置;该排浓水流量控制装置71和回水电控阀76两个部件或均设置在侧

立集成水路9上,或均设置在机座上,或分别设置在侧立集成水路9和机座上;置于主层机座与辅助层机座之间的增压泵及另设的电控装置或固定在主层机座上或固定在辅助层机座上或分别固定在主层机座和辅助层机座上,并且辅助层机座或为下层机座与上方的主层机座接触配合并连接构成一体,或为上层机座与下方的主层机座接触配合并连接构成一体。

52.实施例3。附图5、6中,一种带纯水箱79和储水箱72及侧立集成管路9的净水机管路布设方法,设置具有进水管路3、纯水管路6、排放管路7、增压41泵和包括反渗透膜滤胆14在内的各滤胆1,以及包括侧装过水控制部件在内的相关过水控制部件和过水管路,并以过水管路串接前置滤胆和增压泵41及反渗透膜滤胆14,再连接进水管路3、带纯水箱79的纯水管路6和带储水箱72的排放管路7及过水控制部件构成机座上的过滤通道,其中增压泵41前的部分通道为前置过滤通道4并设置进水电控阀;反渗透膜滤胆14的出水口连通纯水管路6,反渗透膜滤胆排浓水口连接另设将排放管路分为前、后段的排浓水流量控制装置71,以及排放管路后段连接的储水箱72和回水电控阀76及置于外排管路中用于排放高tds浓度排浓水的排放装置;回水电控阀76的进、出水端分别连接储水箱相关水口的对接管路,以及置于进水电控阀20之后的前置过滤通道后段构成回水管路,继而通过进水电控阀20与回水电控阀76的择一切换导通并控制管路自来水或储水箱72中的存储水单独导通向反渗透膜滤胆输水,其中储水箱72中的存储水或由储水箱出水口72b对接管路中另外串接的输水泵74通过导通的回水电控阀76输送至前置过滤通道后段或由增压泵41通过导通的回水电控阀76抽取。该储水箱72或是固定储水箱或是可脱卸的活动储水箱。

53.该净水机管路布设方法还在于过滤通道按上、下层布设:设置多条横向刚性过水管路94及管路插座95构成机座集成水路93的主层机座前、后端或分别设置多个滤胆1和储水箱72或分别设置多个滤胆1及并排设置的管路插座95和储水箱72,其中,对于主层机座前、后端分别设置多个滤胆1和储水箱72(附图5),在各滤胆1和储水箱72之间的主层机座两侧分别设置纯水箱79和管路插座95,而且管路插座95后端靠近储水箱72;对于主层机座前、后端分别设置多个滤胆1及并排设置的管路插座95和储水箱72(附图6),在各滤胆1和管路插座95之间设置纯水箱79并与储水箱72分置于主层机座的两侧;另设固定各侧装过水控制部件并连接相关管路的侧立集成水路9通过一端设置的多个管路接口与主层机座上的管路插座相互对接连通机座集成水路的相关管路并以紧固件固定构成一体,并在侧立集成水路安装侧立面外侧预留放置各侧装过水控制部件的空间位置;该排浓水流量控制装置71和回水电控阀76两个部件或均设置在侧立集成水路9上,或均设置在置于机座上,或分别设置在侧立集成水路9和机座上;置于主层机座与辅助层机座之间的增压泵及另设的电控装置或固定在主层机座上或固定在辅助层机座上或分别固定在主层机座和辅助层机座上,并且辅助层机座或为下层机座与上方的主层机座接触配合并连接构成一体,或为上层机座与下方的主层机座接触配合并连接构成一体。

54.实施例4。附图7、8中,一种带纯水箱79和储水箱72及侧立集成管路9的净水机管路布设方法,设置具有进水管路3、纯水管路6、排放管路7、增压41泵和包括反渗透膜滤胆14在内的各滤胆1,以及包括侧装过水控制部件在内的相关过水控制部件和过水管路,并以过水管路串接前置滤胆和增压泵41及反渗透膜滤胆14,再连接进水管路3、串接纯水箱79的纯水管路6和串接储水箱72的排放管路7及过水控制部件构成机座上的过滤通道,其中增压泵41前的部分通道为前置过滤通道4并设置进水电控阀;反渗透膜滤胆14的出水口连通纯水管

路6,反渗透膜滤胆排浓水口连接另设将排放管路分为前、后段的排浓水流量控制装置71,以及排放管路后段连接的储水箱72和回水电控阀76及置于外排管路中用于排放高tds浓度排浓水的排放装置;回水电控阀76的进、出水端分别连接储水箱相关水口的对接管路,以及置于进水电控阀20之后的前置过滤通道后段构成回水管路,继而通过进水电控阀20与回水电控阀76的择一切换导通并控制管路自来水或储水箱72中的存储水单独导通向反渗透膜滤胆输水,其中储水箱72中的存储水或由储水箱出水口72b对接管路中另外串接的输水泵74通过导通的回水电控阀76输送至前置过滤通道后段或由增压泵41通过导通的回水电控阀76抽取。该储水箱72或是固定储水箱或是可脱卸的活动储水箱。

55.该净水机管路布设方法还在于过滤通道按上、下层布设:设置多条横向刚性过水管路94及管路插座95构成机座集成水路93的主层机座前部两侧分别设置纯水箱79和储水箱72,并在主层机座后端设置管路插座95;置于主层机座上的纯水箱79和储水箱72及管路插座95之间的多个滤胆1或置于与储水箱72相对的另一侧(附图7),或置于储水箱72与纯水箱79之间(附图8);另设固定各侧装过水控制部件并连接相关管路的侧立集成水路9通过一端设置的多个管路接口与主层机座上的管路插座95相互对接连通机座集成水路的相关管路并以紧固件固定构成一体,并在侧立集成水路安装侧立面外侧预留放置各侧装过水控制部件的空间位置;该排浓水流量控制装置71和回水电控阀76两个部件或均设置在侧立集成水路上,或均设置在置于机座上,或分别设置在侧立集成水路9和机座上;置于主层机座与辅助层机座之间的增压泵及另设的电控装置或固定在主层机座上或固定在辅助层机座上或分别固定在主层机座和辅助层机座上,并且辅助层机座或为下层机座与上方的主层机座接触配合并连接构成一体,或为上层机座与下方的主层机座接触配合并连接构成一体。

56.本实施例中,既可以在储水箱72的前端预留适当的空间,以便适应机器前端设置纯水及净水出水装置,或设置显示操作装置,或设置后续功能化滤胆(如附图7、8所示结构布局)。在此基础上,另外,也可以将储水箱72位置前移至主层机座的前端并在其后端留出空间或设置相关滤胆,或者将原来横向设置的管路插座95及其外侧预留空间(安装侧立面朝向主层机座后端)改设为纵向设置的管路插座95及在主层机座侧端和后端设置的预留空间(安装侧立面朝向主层机座侧端)。

57.在实施例1、2、3、4中,所述的排放装置或是排水泵73或是排水电控阀77,其中对于排水泵,串接排水泵73的外排管路进水端或连接排放管路7后段,或连接储水箱出水口72b对接的输水泵74串接管路后段;对于排水电控阀,串接排水电控阀77的外排管路进水端或连接排放管路7后段,或连接储水箱出水口对接的输水泵74串接管路后段。

58.排放装置在上述针对两个连接位置(连接排放管路后段,以及连接输水泵串接管路后段)排水泵和排水电控阀各两种连接模式的基础上,还可以派生出针对两个连接位置的“双阀组合装置及管路结构”(排水电控阀77与另一个排水电控阀即第二排水电控阀77b)、“双泵组合装置及管路结构”,以及两种“泵阀组合装置及管路结构”构成的四种组合装置的连接模式,并且作为四种组合装置的连接模式之一的两个过水控制部件各自的出水端或分置(对应两个外接水口)或连通(对应一个外接水口)。所述排放装置包括上述四种组合装置。

59.所述的“排放装置及相关管路”包括排水泵及外排管路、排水电控阀及外排管路、输水泵串接管路和排水泵及外排管路、输水泵串接管路和排水电控阀及外排管路,以及由

四种排放装置及相关管路组合相应派生的“组合装置及相关管路”。对于涉及输水泵串接管路的“排放装置及相关管路”,“导通排放装置及相关管路”指“导通输水泵和排水电控阀及相关管路”。

60.由于排浓水泵74主要用于向前置过滤通道输送足量的排浓水,因此排浓水泵的工作流量较大,将其用于外排排浓水时外排的流量也较大(难适应tds浓度精细控制)。连接排浓水箱的排水电控阀77只靠进水压力(排放管路7出水或反冲通道5出水或换水电控阀装置61出水或排浓水箱72内高水位排水)过水且自身无水压输出因此流量较低,而排水泵73用于压力排放tds浓度较高的排浓水相对工作流量介于排水电控阀77单独外排流量与排浓水泵及后接排水电控阀77的外排流量,而且排水泵73体积及成本与排水电控阀77相当可以替代排水电控阀。通过储水箱内腔连接的排水泵与排浓水泵74及后接的排水电控阀77的双泵组合模式(对应泵阀组合装置及管路结构)可以控制不同的排浓水外排流量,以适应不同的tds浓度的排浓水,继而使反渗透膜滤胆有较好的排浓水回用环境。在此基础上,对于连接储水箱内腔的排水泵,与排浓水泵74及后接的排水泵73组合构成三泵组合模式(对应双泵组合装置及管路结构)相应的外排流量会更大。同理,“双阀组合装置及管路结构”的外排流量大于排浓水泵后接管路排水电控阀的外排流量,但小于“泵阀组合装置及管路结构”的外排流量。在满足外排“剩余排浓水”的前提下,排放装置可以有多种选择,尤其在管路供水模式中输水泵用于输送排浓水回用,或在水箱供水模式中输水泵用于输送混合水至前置过滤通道情况下,只能通过连接排储水箱进水管路中的排水泵73或排水电控阀77外排部分排浓水,控制进入反渗透膜滤胆的tds浓度。

61.本案中,所述的输水泵74或置于主层机座上或置于辅助层机座上。

62.所述回水电控阀76进水端除了通过输水泵74及储水箱出水口72b连接储水箱72内腔构成回水管路之外,也可以通过储水箱进水口72a连接储水箱内腔(未示出),还可以通过储水箱出水口72b(输水泵进水端)或另设的第三个水口连接储水箱内腔构成另二个回水管路(未示出)。两条回水管路择一使用。

63.在后两种连接模式(均未示出)中回水电控阀进水端不连接输水泵出水端。

64.当回水电控阀76进水端直接连接储水箱72内腔时,作为特例的排放装置采用“依次串接排水泵和排水电控阀的外排管路进水端连接排放管路后段”的泵阀串接组合装置的模式,回水电控阀76进水端还可以连接在排水泵73和排水电控阀77之间的管路中,通过排水泵73连接储水箱内腔。

65.在此基础上,作为排放装置之排水泵和排水电控阀组合装置中的排水泵既用于向排水电控阀输水,又用于通过回水电控阀向增压泵输水。只有当电控装置在控制串接排放装置的外排管路排水过程中关闭进水电控阀的模式下,才可以省略该回水电控阀(等同于设置回水电控阀直接储水箱内腔的回水管路)。

66.输水泵压力输出储水箱内的水,或经回水电控阀利用,或经排放装置排出。

67.既可以在串接的前置滤胆首端设置进水电控阀20,也可以在相邻两个前置滤胆之间设置进水电控阀,还可以在前置滤胆尾端设置进水电控阀20a。附图9中示出对应前置滤胆前或后(虚线)位置的进水电控阀。

68.与各滤胆1平行设置的侧立集成水路9上设置多个配置装配结构91和横向水口的硬管分别连接安置在相关装配结构上的两个或多个侧装过水控制部件的相关水口,并与设

置横向水口和管路接口的硬管处于同一管路层结构上。

69.侧立集成水路上装配结构所在的安装侧立面朝向由内向外便于维修装卸。

70.主层机座管路中多个横向(水平)管路结构即硬管连体构成过滤通道的机座集成水路并设置连接相应管路接口的管路插座94。

71.所述的“侧立集成水路一端”或为侧立集成水路上端或为侧立集成水路下端。相应的管路插座及各滤胆1或设置上端水口或设置下端水口。

72.该排浓水流量控制装置和回水电控阀两个部件或均设置在侧立集成水路上,或均设置在作为机座一部分的主层机座上(优选置于架空的纯水箱下方,下同)或设置在作为机座另一部分的辅助层机座上,或分别设置在主层机座和辅助层机座上,或分别设置在侧立集成水路和主层机座上,或分别设置在侧立集成水路和辅助层机座上。所述机座包括主层机座和辅助层机座及机座壳体。

73.对于储水箱72采用机器运行模式下需要通过脱卸储水箱排掉排浓水活动储水箱,既可以设置在机座壳体之内,也可以设置在机座壳体之外(优选模式)。

74.置于机座上并且包括过水控制部件连接管路和另设的外接水口及连接管路在内的机座管路中,多个作为横向刚性过水管路及管路插座的硬管连体构成过滤通道的机座集成水路;侧立集成水路一端设置的多个管路接口与机座集成水路的相应管路接口相互对接:外接水口连接包括侧立集成水路上侧装过水控制部件在内的各过水控置部件和主层机座上的各滤胆,构成全部为硬管连接的全硬管过滤通道模式或以硬管连接为主的硬管过滤通道模式。

75.所述多个滤胆布设的“多边形”(宏观的轮廓)最少为四边形。

76.实施例5。在实施例1、2、3、4的基础上,所述的辅助层机座为下层机座与上方的主层机座接触配合,并与另设且上、下贯通的机座壳体通过紧固件连接构成一体,且以另设的顶盖与机座壳体上端面接触配合遮盖机座壳体内置的各滤胆和纯水箱及侧立集成水路;所述的储水箱或是置于机座壳体内侧的固定储水箱或置于机座壳体外侧的活动储水箱。

77.作为改进:所述的另设的电控装置还设置显示操作装置。该显示操作装置或置于辅助层机座上或置于辅助层机座上或置于机座壳体上。

78.实施例6。在实施例1、2、3、4、5的基础上,所述的机座或设置外置纯水出水装置或设置内置纯水供水装置或设置纯、净水出水装置,其中:

79.对于纯水出水装置,纯水箱出水口79a连接的纯水管路依次串接纯水泵79b和带纯水出水口6a及汽化装置79e的管路加热器79c并置于主层机座的前端。

80.对于内置纯水供水装置,纯水箱出水口连接的纯水管路串接纯水泵,并由该纯水泵控制向另设的饮料或饮品配制装置输送纯水作为饮料的原水。

81.所述的饮料是指不定量的、散装的、加工制造的供饮用液体。所述的饮品是指以水为基准,由不同配方调制出来用于饮用的液体食品(定量包装)。

82.本案中所述的饮料或饮品包括:碳酸类饮料、果蔬汁类饮料、茶类饮料、乳饮料、咖啡饮料,以及(保健)功能饮料(小分子水或矿化水或磁化水)。

83.对于纯、净水出水装置,纯水箱出水口79a连接的纯水管路依次串接纯水泵79b和带纯水出水口及汽化装置79e的管路加热器79c并置于主层机座的前端,前置过滤通道在增压泵41进水端另设带净水阀和净水出水口42的净水出水管路并由净水出水口输出经前置

过滤的净水;置于主层机座前端的净水阀或单独设置或设置在管路加热器79c上方。净水阀或是手动阀或是净水电控阀43。

84.实施例7。在实施例1、2、3、4、5、6的基础上,储水箱出水口72b的对接管路中连接输水泵,并且在输水泵出水端与串接的前置滤胆前端或中间设置的进水阀装置出水端之间串接回水控制阀装置78,作为进水阀装置的进水电控阀20或另设的管路开关件2与回水控制阀装置组合构成具有“管路供水或水箱供水模式”的双供水切换装置并择一切换导通:或控制关闭回水控制阀装置并导通进水电控阀或管路开关件构成管路供水模式的过滤通道并以储水箱存储排浓水,或控制导通回水控制阀装置并关闭进水阀装置构成水箱供水模式的过滤通道并将排浓水导入储水箱内与原有人工注入的原水混合成为混合水。

85.此时,输水泵74压力输出储水箱内的水,或经回水电控阀76控制回用,或经回水控制阀装置78控制使用,或经排放装置排出机外。

86.当进水阀装置2设置在串接的两前置滤胆的中间时,位于回水控制阀装置78出水端连接处前的前置滤胆对“水箱供水”模式不起作用。

87.所述的进水控制阀2或是电控阀或是手动管路开关件,如手动管路阀或管路闷头或管塞件,其中当进水控制阀2是电控阀时,既可以与进水电控阀分置,也可以与其合并为一个“进水电控阀20”;所述的回水控制阀装置78或是电控阀或是手动管路开关件,如手动管路阀或管路闷头。优选模式:设置两个手动管路开关件组合构成手动双供水切换装置。作为手动双供水切换装置的改进,优先考虑将手动的回水控制阀装置78置于活动储水箱下方的机座上(优选设在活动储水箱正下方的主层机座上并且操作手柄朝上)。

88.采用“双水泵分段输水控制”既实现了多项功能,又克服单泵存在的缺陷,并且针对“管路供水模式”下自来水和储水箱两种供水环境,增压泵既可以获得较稳定的进水参数从而使制取纯水的工况更稳定,而且泵的选择性更大。

89.本实施例技术方案的基础方案是前置过滤通道4采用只串接前置滤胆但不设前置电控水路切换系统10(参见实施例9及附图15-36)的水路结构与其他过滤通道及出水通道部分即后置通道构成过滤通道所对应的管路布设方案。

90.在附图15-36基础上,删除(不设前置电控水路切换系统10)相关的若干过水电控阀及相关的连接管路,并对保留的管路进行收缩简化后即得到采用基础模式,构成具有“管路供水模式和水箱供水模式”的三级前置过滤(无反冲功能)的两用机型。

91.本案中,附图1-9、15-22、36中所示由进管路开关件2(仅示出管塞件)及回水控制阀装置78组成“管路及水箱供水模式”双供水切换装置,继而构成实施例7所述具有“管路及水箱供水模式”双供水设计模式过滤通道的水路结构示意图,相应的净水机为两用机型,其中储水箱72或是固定储水箱(水箱供水模式下人工注入原水)或是活动储水箱(管路供水模式下人工脱卸活动储水箱排除排浓水或原水水箱供水模式下人工脱卸活动储水箱注入原水)。

92.在此基础上,本案技术方案既可以将两用机型所用双供水设计模式过滤通道中的回水控制阀装置78,以及针对回水控制阀装置78出水端连接进水电控阀进水端设置的管路开关件2去除,构成具有相应单一“管路供水模式”的(管路)净水机。

93.本案技术方案也可以将两用机型所用双供水设计模式过滤通道中的回水控制阀装置78和进水管路3及回水电控阀76,以及针对回水控制阀装置78出水端连接进水电控阀

进水端设置的管路开关件2去除,回水管路75直接连接第一级前置滤胆11进水端a或前置电控水路切换系统的进水电控阀20进水端,构成具有相应单一“水箱供水模式”的免安装净水机。

94.附图10-14、23-35、38-42所示二十三种不同管路布设方案的侧立集成水路9a-9e、9f-9r,9fa、9ga、9gb、9ia、9pa既适用于实施例7的两用机型,也适用于实施例1-6去除“管路供水或水箱供水模式”双供水切换装置的管路供水模式”的管路净水机或水箱供水模式的免安装净水机,并分别作为实施例1-7中的侧立集成水路。

95.实施例8。在实施例1、2、3、4、5、6、7基础上,所述的侧立集成水路划分布置区布设相关过水控制部件;该布置区包括对应前置过滤通道的前置区9x,以及对应反渗透膜滤胆或反渗透膜滤胆和后续功能化滤胆的后置过滤通道及相关的出水通道构成的后置通道的后置区9y,并且前、后置区或并列设置或竖直设置,其中:

96.对于前、后置区并列设置,前置过滤通道中的相关过水控制部件与后置通道中的相关过水控制部件并列设置。

97.前、后置区并列设置的模式可以为分别设置在前、后置区内的相关过水控制部件设置相对“闭合”的通道位置:由于管路接口设在侧立集成水路9的一端,布设的相关过水控制部件可能需要有布设“回路”连接管路接口的管路位置,采用前、后置区并列设置可以侧立集成水路9上为前、后置区分别提供“左、右两外侧边缘位置”,并且可以通过侧立集成水路提供“左、中、右”三个竖直通道用于布设前置过滤通道4或侧立集成水路9的进水管路,并且布设的相关过水控制部件及连接管路更加简单“独立”,有利于硬管布设路径的变动。

98.对于前、后置区竖直设置,侧立集成水路9既可以根据距机座集成水路远、近距离划分前、后置区(参见附图35)分别布设相关的过水电控阀,也可以根据距机座集成水路近、远距离划分前、后置区分别布设相关的过水电控阀。

99.需要说明的是,前、后置区的划分用于宏观上控制各过水控制部件的大致位置及连接管路路径(基本走向)布局属于总体布局,并不限制个别过水控制部件(属于局部布局)跨区设置。另外,对于远离机座集成水路的前置区内前置过滤通道后段4a串接的流量传感器84(将其设置在后置区可以缩小侧立集成水路9尺寸)设置在后置区连接侧立集成水路9一端的管路接口。以及进水管路3通过后置区连接侧立集成水路9的管路接口也属于局部布局。上述情况不影响用于总体布局的前、后置区划分。

100.侧立集成水路设置的多个管路接口或为单排排列的或为双排排列,其中:

101.对于单排排列模式,相应的机座集成水路单排管路接口或均为硬管管路接口,或为硬管管路接口与连接软管的管路接口的组合结构。

102.对于双排排列模式,以侧立集成水路安装侧立面上排列布设的各侧装过水控制部件的宽度控制第一排管路接口的设置数量并视为单排排列模式;其余管路接口视为第二排管路接口,或为侧立集成水路在安装侧立面空置处设置凸台结构(优先设置在后置区,下同)另配相应装配结构和横向水口的管路接口,或为侧立集成水路在安装侧立面空置处设置凸台结构另配相应装配结构和横向水口的管路接口并且横向水口内端通过另设的横向管路接口连通侧立集成水路的相关硬管,或为沿与安装侧立面相反的管路层结构另一侧面一端(上端或下端)设置过水管路的管路接口并且该过水管路另一端通过另设的横向管路接口连通侧立集成水路的相关硬管;相应的机座集成水路双排管路接口或均为硬管管路接

口,或为硬管管路接口与连接软管管路接口的组合结构。

103.所述的空置处或为可以在安装侧立面设置装配结构并可以放置侧装过水控制部件的位置空间对应另设管路接口(或水口)的侧装过水控制部件,或为既可以在安装侧立面设置装配结构也可以设置横向水口还可以放置侧装过水控制部件的位置空间。

104.优先选择“沿与安装侧立面相反的管路层结构另一侧立面一端(上端或下端)设置过水管路的管路接口并且该过水管路另一端通过另设的横向管路接口连通侧立集成水路的相关硬管”的管路布设方案。

105.双排排列模式可以在置于侧立集成水路安装侧立面上的侧装过水控制部件布设横向宽度有限环境下,充分利用主层机座沿侧立集成水路管路层厚度方向的空置空间设置更多的管路接口,继而将因宽度尺寸不够难以布设的单“管路层”全部管路接口,转换为局部“双层”的管路层结构满足侧立集成水路需要。

106.本案中,将采用沿与侧立集成水路安装侧立面相对的管路层结构另一侧面设置一端连通侧立集成水路的相关横向管路接口的过水软管,与机座集成水路的设置相应快接水口(相当于管路接口)插接的模式,作为特例也视为双排排列模式,即侧立集成水路9通过软管连接侧立集成水路9与机座集成水路中的相应对接管路,从而最大限度地利用有限空间布设过滤通道的相关管路。

107.侧立集成水路9的横向管路接口可以是:

108.附图23、25中的3、a,附图24中的a、c,附图26中的3、a、b,附图27中的3、a、75,附图28中的3、a、c,附图29、30中的3、c,附图31中的c、77a,附图32中的d,附图33中的77a、第二排水电控阀77b出水口,附图34中的a、b、c、6,附图35中的b、c、d、77a。另外,附图20、22中还设有连接跨越管路5b的两个横向管路接口。

109.在上述各附图所示的横向管路接口基础上,还可以以另外的横向管路接口替换已示出的横向管路接口,或增加另外的横向管路接口及减少“单排排列模式”相应的管路接口,或随空置处增设的侧装过水控制部件相应增设的横向管路接口,并通过过水管路与机座上相应的管路接口对接。

110.实施例9。在实施例8的基础上,所述过滤通道还包括设置出水通道并在过滤通道非运行状态下按预设时间和路径临时控制导通出水通道过水的清洗装置;该清洗装置或是通过另设的进水电控阀和反冲进水电控阀及出水电控阀构成围绕前置过滤通道中相关前置滤胆设置反向过水并连接排放管路的前置电控水路切换系统,或是设置在纯水管路与排放管路之间的换水电控阀装置,其中:

111.对于前置电控水路切换系统,该系统相关的进水电控阀和反冲进水电控阀及出水电控阀或均置于侧立集成水路上或分别置于侧立集成水路和机座上,并且置于侧立集成水路上距机座集成水路较远的前置区内多个过水电控阀按前置过滤通道顺序布设逐渐接近距机座集成水路较近的后置区,对应后置区布设用于其他功能的侧装过水控制部件。优选模式:前置过滤通道的进水管路沿侧立集成水路9布置区边缘布设通过后置区进入前置区。

112.就三级前置滤胆布设的三列侧装过水控制部件宽度而言,对应一级前置滤胆11布设的相关侧装过水控制部件距后置区较远,其次为对应二级前置滤胆12布设的相关侧装过水控制部件;对应三级前置滤胆13布设的相关侧装过水控制部件距后置区较近。尽可能沿侧装过水控制部件过水方向将反冲进水电控阀和出水电控阀分别靠近前置区两(外)侧。

113.对于两级前置滤胆,既可以将对应一级前置滤胆11布设的相关侧装过水控制部件布设距后置区较远,也可以将对应二级前置滤胆12布设的相关侧装过水控制部件距后置区较远。

114.需要说明的是所述“前置过滤通道的进水管路沿侧立集成水路9布置区边缘布设”并非只限于“前置过滤通道的进水管路沿侧立集成水路9布置区边缘布设”,如附图10、12-14、24、30、31、34、35中所示的进水管路3布局(不限于进水管路3全部处于布置区外侧边缘),而且包含“前置过滤通道的进水管路沿侧立集成水路9布置区次外侧边缘布设”,如附图32、33所示的进水管路3布局,以及置于前置滤胆出水端与其后进水电控阀20a进水端之间的连接管路如附图11中所示e处的连接管路。

115.对于设置双排排列模式的侧立集成水路9并将进水管路3及管路接口或前置过滤通道及管路接口作为对应第二排管路接口的横向管路接口连接的过水管路(包含软管)设置时,仍被视为属于“前置过滤通道的进水管路沿侧立集成水路9布置区边缘布设”,如附图23、25-29所示的进水管路3布局。

116.具有原水反冲模式或过滤反冲模式或原水反冲及过滤反冲的组合模式的前置电控水路切换系统10原理为公知技术。现结合附图9、15、16、36中示出用于三级前置滤胆的前置电控水路切换系统对其双通道切换原理进行简要说明。

117.前置电控水路切换系统导通第一级进水电控阀20(附图9、16)或第一、二级进水电控阀20、24(附图15、36)致使串接的三个前置滤胆正向过水构成过滤通道。此时,附图15、16、36中的反冲进水电控阀21、22、23,以及出水电控阀25、26、27均关闭。

118.对于原水反冲模式(附图16):具有原水反冲模式的前置电控水路切换系统10a控制关闭第一级进水电控阀20并导通第一级反冲进水电控阀21和第一出水电控阀25,由第一级反冲进水电控阀21进入的水流经一级前置滤胆11出、进水端,以及第一级出水电控阀25及其连接的反冲管路5流出构成一级前置滤胆11的原水反冲通道。以此类推,通过第二、三级反冲进水电控阀22、23和第二、三级出水电控阀26、27分别构成二、三级前置滤胆12、13的原水反冲通道。

119.对于过滤反冲模式(附图15、36):前置电控水路切换系统10控制关闭第二级进水电控阀24并导通第二级反冲进水电控阀22和第二出水电控阀26,依次由进水电控阀20、一级前置滤胆11、第二级反冲进水电控阀22进入的水流经二级前置滤胆12出、进水端,以及第二级出水电控阀26并由其连接反冲管路5流出构成二级前置滤胆12的过滤反冲通道。以此类推,通过第三级反冲进水电控阀23和第三级出水电控阀27构成三级前置滤胆13的过滤反冲通道。

120.当前置过滤通道中配置具有两级过滤反冲模式的前置电控水路切换系统时,除附图23-35所示的第二、三级反冲进水电控阀22、23采用进水端并接的连接模式外,还可以采用第二反冲进水电控阀22进水端连接第三反冲进水电控阀23出水端的串接模式,或者采用采用第三反冲进水电控阀23进水端连接第二反冲进水电控阀22出水端的串接模式,如附图23中所示介于第二、三级反冲进水电控阀22、23之间的双点划线所示的连接管路布局。

121.在二级前置滤胆12具备过滤反冲通道的基础上,围绕一级前置滤胆11设置第一级反冲进水电控阀21和第一级出水电控阀25构成一级前置滤胆11的原水反冲通道,继而构成一级原水反冲及二、三级过滤反冲的组合反冲通道。

122.对于设置两个待反冲的前置滤胆配置具有原水反冲模式的电控水路切换装置10a,或者具有过滤反冲模式的前置电控水路切换系统10,可以省略第三级反冲进水电控阀23和第三出水电控阀27。

123.另外,还可以取消附图15、16、23-36中设置的前置电控水路切换系统(取消第一、二、三级反冲进水电控阀21、22、23,以及第一、二、三级出水电控阀25、26、27,还有根据需要设置的第二级进水电控阀24,使侧立集成水路9成为按距机座集成水路远、近并且竖直设置的前置区9x和后置区9y布设对应前置过滤通道基础模式的相关过水控制部件。

124.本案中,所述的前置过滤通道4包括进水管路3。就侧立集成水路9而言,“进水管路”既可以是进水管路3,也可以是包含进水管路3的前置过滤通道4,还可以是置于前置滤胆与后置的进水电控阀20a之间的过水管路。

125.通过前、后置区的划分可以分区“网格化”简洁有序布设相关过水控制部件,并将可能跨区的管路布设在两区的结合处附近,继而尽量减少相关管路之间的相互干扰。上述管路布局示意图可以有派生结构:

126.以附图34为例。在附图34所示管路布局基础上,在不变动各侧装过水控制部件相互位置关系前提下,通过将原有的一个管路接口改设为横向管路接口并以管路引至下端改设为管路接口,必要时再将保持对应位置关系的相关管路接口移动错过一个管路接口位置的方式可以得到相应若干个派生管路布局图。

127.在附图35所示管路布局示意图基础上,将进水电控阀20改设在侧立集成水路上第一反冲进水电控阀21与第一出水电控阀25之间的空置处,并且该进水电控阀20进、出水口分别以硬管连接第一反冲进水电控阀21进水口和第一出水电控阀25进水口,继而得到对应附图20所示水路结构的一个侧立集成水路管路布局示意图。

128.在附图23-33所示管路布局示意图基础上,可以利用管路接口5及后置区的空置处放置排浓水流量控制装置71并设置一个横向管路接口连接其进水口。

129.另外,在各附图的基础上,可以将设置在回水管路75与前置过滤通道前段(进水电控阀20进水端或出水端)之间的回水控制阀装置78设置在侧立集成水路的空置处上。例如附图24所示的侧立集成水路9g中,在不增加管路接口的前提下在排水电控阀77下方的空置处安置回水控制阀装置78。同理,管路开关件也可以设在侧立集成水路的空置处并串接在进水管路中。

130.对于换水电控阀装置,排放管路后段依次串接另设的储水箱72和输水泵74及排水电控阀77;置于主层机座(优选位于架空的纯水箱下方)或辅助层机座或侧立集成水路上的换水电控阀装置或为换水电控阀或为换水泵,其中:

131.当换水电控阀装置61为换水电控阀时,该换水电控阀进水端或连接纯水箱79进水管路或连接纯水箱出水口79a串接的纯水泵79b出水端。

132.当换水电控阀装置61为换水泵时,该换水泵进水端连接纯水箱出水口79a。

133.该清洗装置出水端连通储水箱进水口72a和另外设置串接第二排水电控阀77b的外排管路进水端,并且该第二排水电控阀77b出水端与排水电控阀出水端77a或分置(如附图33所示结构)或连通(如附图23-32,34、35所示结构,优选模式)。另外,也可以以排水泵73替换第二排水电控阀77b,并且该排水泵73出水端与排水电控阀出水端77a或分置或连通,如附图37所示的水路结构。

134.在此基础上,本实施例还可以由附图33所示结构派生出第二排水电控阀77b出水端与排水电控阀出水端77a连通(相应减少一个横向管路接口)的附图结构,或由附图23-32,34、35所示结构派生出第二排水电控阀77b出水端与排水电控阀出水端77a分置(相应增加一个横向管路接口)的相应附图结构。

135.清洗装置的出水通道有多种过水模式:

136.清洗装置出水端的过水既可以通过排放管路后段7a接口流入储水箱内腔。在此基础上,或通过输水泵74和回水管路75及经回水控制阀装置78进入前置过滤通道循环使用(清洗),或通过排放装置流出,或人工排出(活动储水箱)。

137.出水通道的过水也可以通过排放管路后段7a管路连接的排放装置排出。另外,出水通道的过水还可以通过另设的排水管路单独排放。

138.作为改进,当需要在“水箱供水模式”下单独直接排放“剩余混合水”时,排放装置优选具有抽水功能和控制管路通断功能的排水泵73。

139.清洗装置定期清洗机器的主要难点在于“水箱供水”模式。

140.在“水箱供水”模式下,当采用设置剩余水排放装置的外排管路排水时,与“管路供水”模式一样,都需要连接另配的后续外接管路(未示出)。只有采用人工卸下活动储水箱排出剩余排浓水的模式才可以省略后续外接管路。

141.考虑到净水机采用“水箱供水模式”时储水箱内存水有限,并且因为采用人工卸下活动储水箱排出剩余排浓水的模式使机器具备在任何地方使用的功能,而且可以省略后续外接管路的情况,为支持在无外接进水管路和外界不能补充原水的情况下清洗装置定期自动运行并且最后将用于清洗的水自动排出机器的功能,需要临时性连接另配的外接管路或对应的清洗水收集装置:

142.连接清洗装置出水通道和储水箱进水管路的排水泵73或第二排水电控阀77b出水端外接另配的外接管路用于临时性排水:“水箱供水”模式下输水泵输水进入前置过滤通道后,或由设置的前置电控水路切换系统的反冲管路5流入储水箱(补充清洗用水)或由串接排放装置的外排管路及外接管路排出。

143.对于关闭或未设置前置电控水路切换系统并且设置换水电控阀61的过滤通道,水流经增压泵及反渗透膜滤胆14制取纯水,并可由换水电控阀装置61导入作为出水通道的排放管路后段7a并与排放管路7排出的排浓水汇合,或进入储水箱72补充清洗用水,或由串接排放装置的外排管路及外接管路排出。

144.借助于临时连接的外接管路,“水箱供水”模式下运行的净水机也能针对较长时间段停运的机器预先设置定期清洗功能选项,利用储水箱存储的原水在未来现场无人干预的情况下定期定量对机器相关管路进行清洗并由外接管路排出。就设置纯水储水装置的净水机而言,还可以利用另设的纯水储水装置存储的纯水补充储水箱内的原水以应对较长的停运时间段或增加清洗次数。

145.上述清洗装置的出水通道连通储水箱的进水口和另设的作为排放装置的排水电控阀或排水泵的进水端,并且该排放装置出水端可以与排水电控阀出水端或分置或连通。连接机座和侧立集成水路上的相关过水管路全部或部分通过机座集成水路与侧立集成水路之间对应的管路接口相互插接配合进行连接。

146.作为改进,在机内将出水通道连接的串接排放装置的外排管路出水端设在机座后

方,并将串接过水阀装置并用于“水箱供水模式”定期清洗临时连接外接管路的外排管路出水端设在机座前侧,以便在不移动机器前提下进行连接外接管路的操作。本案中,将该过水阀装置也视为排放装置。

147.鉴于出水通道过水有动力,故用于临时连接外接管路的过水阀装置除电控阀或排水泵外还可以是手动阀或是闷头或是管塞件。

148.本案中,当所述侧立集成水路9中连接过水控制部件的硬管需要跨越其他硬管时,该硬管或通过另设带管路接口的外设管路连接相关机座管路的管路接口,或通过另设并固定在侧立集成水路9上的n型管路过渡件跨越其他硬管并连接后续管路,或将相关过水控制部件进、出水口对接的两个横向水口设置成不同间距的阶梯水口以便于该硬管从中通过。例如:

149.附图23、24中,用于前置电控水路切换系统的反冲管路通过另设的n型管路过渡件8(虚线示出管路),与侧立集成水路上安装侧立面相反的管路层结构另一侧面相应处设置的两个横向管路接口对接并实现对置于两横向管路接口之间相关管路的跨越。

150.还有,第三级出水电控阀27的进、出水口对接的两个横向水口设置成不同间距的阶梯水口(对接过水控制部件进、出水口的部分间距较小,对应穿越管路的部分间距较大下),以便通过连接第二级出水电控阀26进水端和管路接口c的硬管。

151.另外,在附图32、33所示的进水管路3布局的基础上,为了便于箱式机座上连接进水管路3和连接一级前置滤胆11管路a的机座管路布设,可以将附图32、33中位于布置区外侧边缘的管路a与位于该管路a内侧相邻(次外侧边缘)的进水管路3位置对调构成附图12的派生管路布局模式:

152.即将连接第一级进水电控阀20和第一级反冲进水电控阀21进水端的进水管路3布设在侧立集成水路9的布置区外侧边缘,将连接第一级进水电控阀20出水端和第一级出水电控阀25进水端的管路a布设在进水管路3的内侧相邻的“次外侧边缘”位置上,并且通过第一级反冲电控阀21进、出水口对接的两个横向水口设置不同间距的阶梯水口中间。

153.在实施例1-9中,侧立集成水路和横向管路结构都是机座管路的一部分。在此基础上,机座管路还可以包括连接软管。

154.通常,所述的过滤通道包含净水机的所有过水管路,其中对于反渗透净水机,除前置过滤通道外还有反渗透膜滤胆或反渗透膜滤胆和后续功能化滤胆构成的后置过滤通道,以及配套的相关管路如回水管路和排放管路。

155.就水路结构而言,对应过滤通道除前置过滤通道4外的其他过滤通道及出水通道都称为后置通道。

156.另外,尽量避免固定于侧立集成水路装配结构上的各过水控制部件装卸过相互影响,以便于各侧装过水控制部件单独装卸。作为特殊情况,在不影响过水控制部件水口与横向水口之间的密封插接前提下,允许侧立集成水路上个别或少量的侧装过水控制部件的侧向投影范围(轮廓)有部分重叠。

157.在实施例1-9中,所述侧立集成水路的多个管路接口或设置在其下端或设置在其上端或设置在其上、下两端,以便于与相关机座管路插座对接。

158.除了将过水控制部件放置在侧立集成水路上以外,个别或少量的过水控制部件还可以根据实际控制需要,或设置在主层机座,或设置在辅助层机座上,或分别设置在主层机

座和辅助层机座上。

159.上述各种布设模式中,排浓水流量控制装置71和回水电控阀76的实际位置对过滤通道的水路结构没有影响,但却涉及不同的侧立集成水路9及机座集成水路布局方案,尤其对侧立集成水路9中相关管路的增减及布局影响较大,甚至牵扯其他硬管的布设路径。因此,即便采用过滤通道同一水路结构控制模式,排浓水流量控制装置71或回水电控阀76的安装位置变动也不能简单认为只涉及摆放位置变动问题。

160.对于排浓水流量控制装置71和回水电控阀76分别设置在箱式机座和侧立集成水路9上,排浓水流量控制装置71进、出水端分别通过相应的机座管路连接主层机座上的反渗透膜滤胆14排浓水口和储水箱72进水口。此时,如果前置过滤通道中设置前置电控水路切换系统,则作为出水通道的反冲管路5的末端连接排水电控阀77的进水端(优选模式)或出水端。

161.另外,设置在侧立集成水路9上的排浓水流量控制装置71出水端也可以通过管路直接连接储水箱72进水口。鉴于储水箱72固定在箱式机座上,故该连接模式被视为“通过箱式机座上的机座管路”连接储水箱72进水口。

162.在实施例1-9中,所述的“水口”用于连接滤胆水口或过水控制部件接口。侧装过控制部件进、出水口与对应的横向水口92密封对接并以螺钉固定在装配结构91上。所述的“管路接口”用于侧立集成水路与机座集成水路或机座管路之间的连接。

163.所述以硬管连接为主的硬管过滤通道模式中,个别或少数管路采用软管。

164.所述的排水电控阀77出水端连接作为外接水口之一的外接排放水口77a。

165.纯水管路6中可以设置1-2后续功能化滤胆15。本案各附图中在一个后续功能化滤胆15如后置活性炭滤胆的常规设置基础上,多设置了一个后续功能化滤胆15a以满足更多的后续功能化(如矿化功能)需要。设置二个后续功能化滤胆仅影响各滤胆1在主层机座上所占的空间位置,以及相关管路的布局,对侧立集成水路9的管路布设无影响。利用另设具有滤胆连接结构和水口的“短接器”固定在第二个后续功能化滤胆15a位置上满足常规水质需要。对于水质要求较高的用户,卸下“短接器”,换上选配的第二个后续功能化滤胆15a。

166.作为改进,纯水管路中还可以另外串接作为第三个后续功能化滤胆的紫外线杀菌器15b,并在机座上预留相应位置空间。

167.本案中,对于侧立集成水路管路接口处置原则:

168.1、以侧立集成水路安装侧立面上排列布设各侧装过水控制部件的宽度控制设置采用常规管路接口直径的第一排管路接口数量。通常对应两列侧装过水控制部件宽度的管路接口数量为5个左右,对应三列侧装过水控制部件宽度的管路接口数量为8个左右。因机器未设置前置电控水路切换系统使相应的侧立集成水路布设相对简单、管路接口较少且有附图10-14(尤其是附图11少用一个管路接口,并可利用管路接口7a及空置处增设换水电控阀),故不再展开。

169.2、适当缩小管径或局部增加侧立集成水路宽度增设有限的管路接口数量。

170.3、各管路接口的布设位置既要考虑侧立集成水路的硬管连接,也要考虑根据滤胆相关水口位置布设构成的机座集成水路上相关管路接口布设,以及两者的对接关系,并且尽量避免管路跨越。对于布设不下或造成管路跨越的少量管路接口可以考虑设置第二排管路接口(参见实施例8中的“双排排列模式”)。

171.4、针对各滤胆位置布局和侧立集成水路的管路布局,通过下列措施布设相应的机座集成水路与之对接:a.对调相关滤胆的进、出水口相对位置;b.绕滤胆轴线调整偏心位置处相关水口的位置;c.对调相关滤胆;d.软管连接。优先考虑项:a

‑‑

c。

172.特别强调的是,通过措施a-d,实施例1-4的附图1-8中的每个附图所示的相应机座结构及管路布局示意图都分别适用附图10-14所示的侧立集成水路9a-9e。在此基础上,增设前置电控水路切换系统的附图17-22中的每个附图所示的相应机座结构及管路布局示意图也都分别适用附图23-35、38-42所示的侧立集成水路9f-9r、9fa、9ga、9gb、9ia、9pa。因受篇幅所限不再展开。

173.另外,在实施例4涉及附图7、8所示的机座结构及管路布局基础上,结合附图17-22中所示的三个前置滤胆与管路插座94的连接管路布局,也可以得到相应增设前置电控水路切换系统(增加连接管路插座94相关管路接口的三个管路b、c、d),并将排浓水流量控制装置71设置在机座上的两个机座结构及管路布局方案,其中,对应附图7的方案三个管路b、c、d连接管路插座94上部的管路接口并与四个侧立集成水路9f、9g、9j、9k之一对接;对应附图8的方案三个管路b、c、d连接管路插座94下部的管路接口并与六个侧立集成水路9h、91-9p之一对接。在此基础上,该派生的两个机座结构及管路布局方案也适用于附图23-35;38-42中其他所示侧立集成水路的管路布局。

174.鉴于侧立集成水路9的管路布设受相关的过水控制部件及连接管路影响较大。本案与通常先列出过滤通道的基础管路布局再逐步增设对应新功能的过水控制部件及连接管路构成较复杂管路布局的常规表述模式不同之处在于:

175.对应基础水路结构的侧立集成水路9不一定能覆盖对应新增过水控制部件的侧立集成水路9,甚至新增过水控制部件及连接管路有可能推翻原有的基础水路结构的侧立集成水路布设方案。在受机器尺寸和维修窗口限制的侧立集成水路尺寸范围内,改变一个硬管的布局及路径都可能产生不同的管路布设方案,更何况“新增过水控制部件及连接管路”造成的明显影响甚至具有颠覆性。

176.为此,本案选择对应较复杂的水路结构设计侧立集成水路9布设方案。在此基础上通过删除过水控制部件及连接管路或变更相关路的路径简化管路布局,并在控制主要管路布设原则和布管框架下,实现采用过滤通道同一水路结构控制模式下的复杂侧立集成水路9与基础侧立集成水路9的一致性。针对附图10-14、23-35、38-42所示结构“由繁至简”对各侧立集成水路9布设方案结合各实施例进行说明,其中:

177.对于省略过水控制部件的处置:

178.1、如侧立集成水路9上无需设置监测过水流量,则可以省略设置在相关管路中作为过水控制部件的流量传感器。

179.2、如侧立集成水路9上无需设置纯水定期换水功能,可以省略作为过水控制部件的换水电控阀装置61及连接管路。

180.3、如前置过滤通道末端未设置净水出水口42,则省略作为净水阀的手动阀或净水电控阀43,以及相关的连接管路。

181.4、针对一级前置滤胆或二级前置滤胆设置的前置电控水路切换系统,侧立集成水路9上可以在所示设置针对三级前置滤胆设置的前置电控水路切换系统基础上,按减少一级前置滤胆的反冲通道省略一个反冲进水电控阀和一个出水电控阀的模式进行处置。

182.对于变更相关路的路径的处置:

183.1、当前置过滤通道中配置前置电控水路切换系统(实施例9)时,作为出水通道的反冲管路5既连接储水箱72进水端也连接排放装置进水端构成两条排放通道(如附图15、36中所示的反冲管路5):或经排放装置排出,或进入储水箱,并且进入储水箱的含有杂质的“污水”或经输水泵74及排水电控阀77排出,或由排水泵73排出,或由人工排掉。为了避免下水管路中的害虫或细菌直接进入反冲管路5,尽量不采用反冲管路5直接向外排水的模式。

184.2、当前置过滤通道中配置具有两级过滤反冲模式的前置电控水路切换系统时,除附图23-35所示的第二、三级反冲进水电控阀22、23采用进水端并接的连接模式(对应附图15、36)外,还可以采用第二反冲进水电控阀22进水端连接第三反冲进水电控阀23出水端的串接模式,或者采用采用第三反冲进水电控阀23进水端连接第二反冲进水电控阀22出水端的串接模式,如附图23中介于第二、三级反冲进水电控阀22、23之间的双点划线所示的水路结构。

185.3、当前置过滤通道后段4a串接流量传感器84时,回水电控阀76出水端既可以设置在流量传感器84的进水端(流量传感器84可以累计回水流量),如附图9-36所示水路控制结构,也可以设置在流量传感器84的出水端(回水不影响流量传感器84累计流量)。

186.4、前置过滤通道4或纯水管路6中串接流量传感器84的位置变化只影响该部件在侧立集成水路9上的摆放位置空间和其他过水控制部件的配合关系,对水路控制没有影响。

187.5、换水电控阀装置61出水端既可以连接排浓水流量控制装置71出水端,也可以连接排放装置的进水端,以及同时连接排浓水流量控制装置71出水端和排放装置进水端(优选模式)。

188.6、当侧立集成水路9上设置串接在纯水管路6中的过水控制部件或者需要单独设置纯水管路6时,尽量远离包括进水管路3在内的前置过滤通道4。

189.另外,对于过滤通道采用储水箱内腔直接连接回水电控阀和通过输水泵连接回水控制阀装置两条回水管路的水路结构,侧立集成水路9的管路布局在附图10-14的基础上相应派生出回水电控阀76进水端改接排浓水流量控制装置出水端7a的5个管路布局,以及在附图23-35、38-42的基础上相应派生出回水电控阀76进水端改接反冲管路5及排放管路后段的18个管路布局。

190.实施例10。在实施例1、2、3、4、5、6、7、8、9的基础上,所述的纯水箱与下部的机座之间设置空间位置,或放置排浓水流量控制装置,或放置换水电控阀装置,或放置纯水泵,或放置纯水管路中另外设置的流量传感器,或放置纯水管路中另外设置的紫外线杀菌装置。

191.鉴于排浓水流量控制装置、换水电控阀装置、纯水泵、流量传感器、紫外线杀菌装置都属于需要维修更换的过水控制部件,为便于装卸将置于架空的纯水箱内侧的过水控制部件设置成侧装固定结构模式。对于置于架空的纯水箱外侧边缘处的过水控制部件则考虑采用竖直安装固定结构模式。

192.在上述设置横向管路接口的附图中,尽量将横向管路接口设置在高度较低处并对应架空的纯水箱下部的空间位置,继而将连接横向管路接口与连接管路的连接结构(对应侧立集成水路9上端或下端的管路接口)置于架空的纯水箱下方,或者将第二排管路接口及连接管路置于架空的纯水箱下方。

193.本案各实施例中,附图1-44中所示的储水箱既适用于活动储水箱,也适用于固定

储水箱。用于储水箱72的水位监控装置既可以设置在机座上,也可以设置在包括活动储水箱在内的储水箱72上。所述的纯水水位监控装置85或纯水进水口,以及相关的固定结构优先考虑设置在纯水箱79的外侧立面上,以便于装配和维修。尤其当机座设置放置滤胆的滤胆腔体腔体并且与纯水箱79连体注塑成型时,优先考虑将设置单水位监测或双水位监测的纯水水位监控装置85及其固定结构设置在纯水箱的外侧立面上。

194.实施例11。在实施例1、2、3、4、5、6、7、8、9、10的基础上,所述箱式机座的侧壁还设置维修窗口结构及封闭该窗口结构的活动侧盖;该维修窗口结构对应侧立集成水路上的过水控制部件。打开活动侧盖通过维修窗口结构更换侧立集成水路9上的过水控制部件。

195.优选模式:窗口结构及活动侧盖设置在机座壳体的后侧壁上如附图1、2、4、6、7、8、17、18、20、22所示的结构布局。在此基础上,对于具有“管路供水模式和水箱供水模式”的两用机型,优先考虑通过储水箱遮挡设置在后侧壁上窗口结构及活动侧盖,如附图1、2、17、18、43、44所示的结构布局。

196.本案中,附图1-9、15、17-22、36-37、43中的第二个后续功能化滤胆15a,既可以省略,也可以与第一个后续功能化滤胆15合并为一个复合后续功能化滤胆,还可以以具有后续功能化滤胆相关结构但不设滤料层的“短接器”取代(机座预留滤胆放置空间),继而使净水机适用不同消费群体满足个性化需求。

197.设置多条横向管路及管路插座构成机座集成水路的主层机座前、后端分别设置纯水箱、储水箱和管路插座及呈三角形或呈多边形布设的多个滤胆四者中的两个或三个,并在中间区域布置其余两个或一个。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1