农业面源污染治理及资源化利用系统的制作方法

1.本发明涉及环境监控及治理领域,涉及一种农业面源污染治理及资源化利用系统,特别是针对平原河网地区的农业面源污染治理及资源化利用系统。

背景技术:

2.农村面源污染是指农村生活和农业生产活动中,溶解的或固体的污染物,如农田中的土粒、氮素、磷素、农药重金属、农村禽畜粪便与生活垃圾等有机或无机物质,从非特定的地域,在降水和径流冲刷作用下,通过农田地表径流、农田排水和地下渗漏,使大量污染物进入受纳水体(河流、湖泊、水库、海湾),并引起受纳水体富营养化或其他形式的污染。

3.农田面源污染面广量大,污染主体多,污染源分散且隐蔽,污染发生时间和空间具有随机性和不确定性,难监测,难量化。因此农田面源污染控制的难度大。

4.农田面源污染不仅包括氮、磷等无机物污染,还包括农药带来的有机污染,呈复合污染特征。加上农业生产经营的多样化,使得农田面源污染难以像点源污染治理那样制定统一的技术标准和措施。因此农业面源污染治理难度大。

5.农田面源污染具有量大和浓度低的特征,难治理、成本高、见效慢。农田面源污染主要是氮和磷,排放的大部分污染物在进入水体后,浓度相对较低。总氮浓度一般低于10mg/l,总磷浓度一般低于2mg/l。由于浓度低、水量大、污染物来源多而分散,传统的农村生活污水设备受处理周期、处理规模所限,无法满足处理要求;且由于需要大量人工和能源维持运转,处理成本高,不能满足平原河网地区农业面源低成本、低能耗、少维护治理及资源化利用的要求。

6.因此,亟需一种农业面源污染的治理及资源化系统,能去除、吸收污水中的氮、磷、有机物等污染物,满足农田季节性灌溉要求,实现无维护的污水处理及资源再利用的治理系统,以解决平原河网地区农业面源污染的治理及资源化难题。

技术实现要素:

7.一种能够除氮磷及残留农药等污染物的农业面源污染治理及资源化系统,通过优化的生态组合,采用生物操纵技术,利用水生植物带、生态浮床等功能单元实现多级处理;采用多种类型植被的功能搭配组合,提高去除污水中的氮、磷、有机物等污染物的生态治理能力;同时通过在酸化池和兼性池设置内块料,在兼性池设置拔氧管等组件,提高微生物净化效率。该系统可实现无维护、高效的污水处理及资源再利用,以满足农田季节性灌溉要求。

8.为达到上述目的,本发明实施例的技术方案是这样实现的:一种农业面源污染治理及资源化利用系统,包括连通设置的至少一组由支沟上段、沉沙井和支沟下段组成的支沟渠道,所述支沟渠道朝调节沟渠连通汇集,还包括与调节沟渠连通的沉降槽和调节单元,以及通过生态系统单元和生物兼性单元与调节单元连通设置的水质稳定单元;其中,

沉降槽,用于对污水体中的氮、磷及残留农药、有机物等污染物质污水的拦截、沉降;调节池,通过酸化水解反应将污水中残留农药和有机物转化为小分子,去除部分有机物;生物兼性单元,用于降低污水中的化学需氧量和生物生化需氧量;生态系统单元,用于去除污水中的氮、磷、有机物等污染物;水质稳定单元,用于深度去除、吸收污水中的氮、磷、有机物等污染物;含有污染物质的农田径流水经由支沟上段、沉沙井和支沟下段,在调节沟渠汇合,历经沉降槽的植被拦截、沉降后,进入调节单元和生物兼性单元,继而进入生态系统单元,在水质稳定单元汇集,完成水质的处理。

9.其中,所述调节单元设置于沉降槽的尾端,包括与沉降槽连通设置的进水渠;进水渠的前端安装设置有与沉降槽连通的进水管;与进水渠连通设置的酸化池,所述酸化池通过过水孔与生物兼性单元连通。

10.其中,所述酸化池的底部的内径渐变的设置。

11.其中,所述所述酸化池中还设有至少一组第一内块料,所述第一内块料沿酸化池的径向间隔的设置,且沿酸化池的深度方向延伸。

12.其中,所述生物兼性单元包括与调节单元连通设置的兼性池,通过第一出水孔与兼性池连通设置的出水渠,以及设置在出水渠外侧壁,且与生态系统连通的第一出水管,所述第一出水孔位于远离调节单元的侧面的顶端上。

13.其中,所述第一出水管与第一出水孔交错的设置。

14.其中,所述还包括设置在兼性池内的第二内块料,所述第二内块料沿兼性池的长度方向间隔的设置,且沿兼性池的深度方向延伸。

15.其中,所述生态系统单元包括生态塘;位于生态塘塘底的第二素土夯实层;沿生态塘周侧壁底端覆盖,且位于第二素土夯实层上方压实的浆砌石基础层,所述生态塘的截面为上端开口呈倒梯形;还包括设置在生态塘周侧面,位于浆砌石基础层顶端的生态护坡,所述生态护坡上种植有挺水植物;以及种植在生态塘塘底的沉水植物。

16.其中,所述水质稳定单元包括前置塘,位于前置塘底部的构造层,以及沿前置塘周侧面种植的植被,所述植被包括沿前置塘周侧面种植的第一植物带,和沿前置塘底部,种植在构造层上的第三植物带。

17.其中,所述水质稳定单元还包括种植在构造层上的第二植物带,所述第二植物带与第三植物带间隔交替的种植。

18.上述实施例所提供的农业面源污染治理及资源化利用系统,通过环型塑料片组合而成内块料,显著提高了微生物的附着面积,提升与污水接触的面积,缩短了微生物生化反应的时间,提升了净化能力;通过与兼性池连通设置的拨氧管,能够便捷、及时的为微生物的生化反应提供氧气,提升了净化效率;通过在生态塘的周侧面设置的挺水植物,和种植在生态塘底部的沉水植物,以及漂浮在生态塘上的生态浮床,充分利用生态塘的空间,通过养殖在生态塘中的鱼类,构建起完善的污水净化环境,能够对农田退水中的有机物。氮、磷、残留农药等污染物进行有效的沿程削减的同时,还实现富营养化水中生化处理后的资源再利用;生态系统塘出水由生态系统塘出水管与和与之连接的水质稳定前置塘进水管进入水质

稳定前置塘,利用挺水植物带、浮水植物带、沉水植物带等绿色植物以及根际微生物的共同作用,深度去除、吸收水中的氮、磷、有机物等污染物; 通过设置前置塘,通过曝气机的开启,可以维持净化水的活性,有利于净化水调节、稳定、贮藏,适合于有季节性的农田灌溉,净化后的水达标后,由潜水泵抽吸经出水总管去农田灌溉或水产养殖等资源化利用。

附图说明

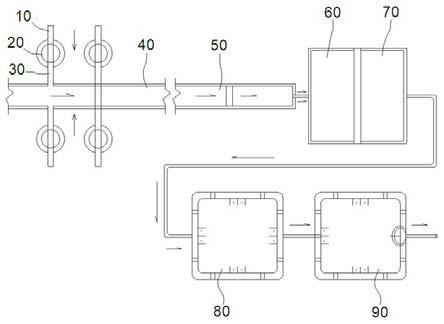

19.图1为本技术实施例中农业面源污染治理及资源化利用系统的结构示意图;图2为本技术实施例中用于农业面源污染治理及资源化利用系统中的生态调节沟渠的结构示意图;图3为本技术实施例中用于农业面源污染治理及资源化利用系统中的酸化调节池的结构示意图;图4为本技术实施例中用于农业面源污染治理及资源化利用系统中的生态系统的结构示意图;图5为本技术实施例中用于农业面源污染治理及资源化利用系统中的水质稳定前置塘的结构示意图;图6为本技术实施例中用于农业面源污染治理及资源化利用系统中的水质处理工艺流程示意图。

20.图例说明:10、支沟上段;20、沉沙井;30、支沟下段;40、调节沟渠;41、第一素土夯实层;42、土工膜层;43、种植土层;44、加筋麦克垫;45、植物;50、沉降槽;60、调节单元;61、进水渠;62、进水管;63、酸化池;64、过水孔;65、第一内块料;66、锥斗内腔;70、生物兼性单元;71、兼性池;72、第一出水孔;73、出水渠;74、第一出水管;75、第二内块料;76、池顶拨氧管;80、生态系统单元;81、生态塘;82、第二素土夯实层;83、浆砌石基础层;84、生态护坡;85、挺水植物;86、植被;87、沉水植物;88、鱼类;89、生态浮床;810、第二进水管;820、第二出水管;90、水质稳定单元;91、前置塘;92、构造层;93、第一植物带;94、第二植物带;95、第三植物带;96、曝气机;97、第三进水管;98、潜水泵;99、总出水管。

具体实施方式

21.以下结合说明书附图及具体实施例对本发明技术方案做进一步的详细阐述。除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,并不是旨在于限制本发明。在以下描述中,涉及到“一些实施例”的表述,其描述了所有可能实施例的子集,但是应当理解的是,“一些实施例”可以是所有可能实施例的相同子集或不同子集,并且可以在不冲突的情况下相互结合。

22.另需要说明的是,当元件被称为“固定于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。本文所使用的术语“竖直的”、“水平的”、“内”、“外”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的,并不表示是唯一的实施方式。

23.请结合参阅图1至图5所示,本技术实施例提供的一种农业面源污染治理及资源化

利用系统,包括连通设置的至少一组由支沟上段10、沉沙井20和支沟下段30组成的支沟渠道,所述支沟渠道朝调节沟渠40连通汇集,还包括与调节沟渠40连通的沉降槽50和调节单元60,以及通过生态系统单元80和生物兼性单元70与调节单元60连通设置的水质稳定单元90;其中,沉降槽50,用于对污水体中的氮、磷及残留农药、有机物等污染物质污水的拦截、沉降;调节池单元60,通过酸化水解反应将污水中残留农药和有机物转化为小分子,去除部分有机物;生物兼性单元70,用于降低污水中cod(化学需氧量)bod5(生物生化需氧量);生态系统单元80,用于去除污水中的氮、磷、有机物等污染物;水质稳定单元90,用于深度去除、吸收污水中的氮、磷、有机物等污染物;含有污染物质的农田径流水经由支沟上段10、沉沙井20和支沟下段30后,在调节沟渠40汇合,历经沉降槽50的植被拦截、沉降后,进入调节单元60和生物兼性单元70,继而进入生态系统单元80,在水质稳定单元90汇集后,完成水质的处理。

24.本技术优选实施方式中,如图1所示,支沟上段10和支沟下段30的截面为浅沟梯形断面,优选地,所述梯形断面的边坡坡度(垂直:水平)为1:3,纵坡为4%,进一步地,所述支沟上段10和支沟下段30的最大流速为0.8m/s,沟内植被高度为100~200mm。

25.优选地,沉沙井20设在支沟上段10和支沟下段30之间,每个沉沙井20的间隔距离为30~40 m。进一步地,沉沙井20底部呈锥斗型,锥面与底面的夹角为65

°

。

26.本技术优选实施方式中,如图2所示,为了确保调节沟渠40的最佳的生态调节能力,所述调节沟渠40的坡降为2%,最大流速为0.6 m/s。一种具体的实施方式中,调节沟渠40包括设置在底部的第一素土夯实层41,位于第一素土夯实层41上的土工膜层42,以及用于植物45种植的种植土层43,所述种植土层43覆盖于在土工膜层42上。可选地,所述植物45可以是梭鱼草、美人蕉、茭草中的一种和/或几种的组合。

27.本技术优选实施方式中,如图1和图2所示,沉降槽50的首端和调节沟渠40的末端连接。沉降槽50可以为各种适当的结构,在本发明优选的实施方式中,沉降槽50的结构与调节沟渠40的外形保持基本的一致,所述沉降槽50的坡降为1%,最大流速为0.4m/s。

28.进一步地,为了确保生态调节40内部水流的连续性,沉降槽50与调节沟渠40交错的设置,优选地,沉降槽50与调节沟渠40的连接处的落差为300~400 mm。为了较好的提升对富营养化水中的氮磷的净化作用,所述沉降槽50底部种植为狐尾藻、菹草、金鱼藻中的一种和/或几种的组合。优选为狐尾藻。

29.本技术优选实施方式中,如图1和图3所示,调节单元60设置于沉降槽50的尾端,包括与沉降槽50连通设置的进水渠61;进水渠61的前端安装设置有与沉降槽50连通的进水管62;与进水渠61连通设置的酸化池63,所述酸化池63通过过水孔64与生物兼性单元70连通。优选地,酸化池63的底部的内径渐变的设置,以便于经酸化池63中处理后产生的沉淀物的收集,进一步的,酸化池63的底部的内径渐缩的设置,以形成锥斗内腔66。具体地,在本发明优选实施例中,锥斗内腔66的锥斗底部边长尺寸为400mm,锥斗倾角为55

°

。

30.可选地,为了提高调节单元60的效率,确保调节的效果,例如,酸化反应,所述酸化池63中还设有至少一组第一内块料65,所述第一内块料65沿酸化池63的径向间隔的设置,

且沿酸化池63的深度方向延伸。较佳地,所述第一内块料65为软性纤维块料。具体地,软性纤维块料束长度为120mm,间距为120mm,所述软性纤维块料的纤维丝量为8100根/束,纤维束密度578束/m

³

。

31.本技术优选实施方式中,如图3所示,生物兼性单元70整体为长方体外型,包括与调节单元60连通设置的兼性池71,通过第一出水孔72与兼性池71连通设置的出水渠73,以及设置在出水渠73外侧壁,且与生态系统80连通的第一出水管74,所述第一出水孔72位于远离调节单元60的侧面的顶端上。优选地,第一出水管74与第一出水孔72交错的设置。具体地,第一出水管72的开口位置低于第一出水孔72的开口位置。

32.可选地,为增加兼性池71内生物的与污水中氮、磷及残留农药、有机物等污染物质接触的面积,还包括设置在兼性池71内的第二内块料75,所述第二内块料75沿兼性池71的长度方向间隔的设置,且沿兼性池71的深度方向延伸。在本发明优选的实施方式中,所述第二内块料75为环型塑料片组合而成。一种具体的实施方式中,所述组成第二内块料的单片环型塑料片直径为150mm,间距为60mm,组合而成的第二内块料75的直径为75mm,其密度为740片/m

³

。

33.进一步地,为了兼性池71内的微生物进行有氧反应,生物兼性单元70还包括至少一个设置在兼性池71顶部,与兼性池71内部保持连通设置的拨氧管76。

34.综上,通过在酸化池和兼性池设置多组内块料,显著提高了微生物的附着面积,提升了与污水接触的面积,缩短了微生物生化反应的时间,提升了净化能力;通过设置与兼性池连通的拨氧管,能够便捷、及时的为微生物的生化反应提供氧气,提升了净化效率。

35.本技术优选实施方式中,如图1至图4所示,生态系统单元80包括生态塘81;位于生态塘81塘底的第二素土夯实层82;沿生态塘81周侧壁底端覆盖,且位于第二素土夯实层82上方压实的浆砌石基础层83,所述生态塘81的截面为上端开口呈倒梯形;还包括设置在生态塘81周侧面,位于浆砌石基础层83顶端的生态护坡84,所述生态护坡84上种植有挺水植物85;以及种植在生态塘81塘底的沉水植物87。由此,将生态塘81的截面为上端开口呈倒梯形,便于污水的汇集,以及提供各类种植物的布置与生长;通过沿生态塘81周侧壁底端覆盖,且位于第二素土夯实层82上方压实的浆砌石基础层83很好的确保了整个生态塘的容纳空间,避免生态塘81侧面在水的侵蚀下产生的局部塌方现象;通过生态塘81侧面种植的挺水植物85,以及种植于生态塘81底面的沉水植物87,能够充分发挥不同生态植物对污水的净化能力,尤其是富营养化水中的氮磷的净化作用。

36.本技术一具体的实施方式中,浆砌石基础层83的材质为mu30毛石,采用m10水泥砂浆砌筑,100mm厚c20混凝土压顶,表面用1:3水泥砂浆勾20mm平缝。可选地,挺水植物85为为铜钱草、马蹄金、白三叶其中的一种和/或几种的组合。沉水植物87为黑藻和/或穗状狐尾藻。

37.为了更好的阻绝地表污水对生态塘81中整个生态平衡的影响,生态系统单元80还种植在生态塘81顶部外延护坡上的植被86,优选地,所述植被86为乔木和绿篱的组合。具体地,所述乔木为桂、柳、玉兰其中的一种和/或几种的组合;所述绿篱为三叶草、牵牛花等观赏性草本植物。

38.可选地,为了实现富营养化水中生化处理后的资源再利用,生态系统单元80还包括养殖在生态塘81中的鱼类88。进一步地,为了充分利用好生态系统单元80的空间,提升整

个系统单元的处理能力,还包括至少一组漂浮在生态塘81上的生态浮床89。一种具体的实施方式中,生态浮床89占生态塘81水面面积的15%,优选地,单个生态浮床89的规格为2

×

4m,种植水芹菜和/或蕹菜。

39.此外,为了更好的实现对生态塘81中处理能力的调节,还包括将生态塘81与外界保持可阻绝和连通设置的第二进水管810和第二出水管820。

40.由此,将生态塘的截面为上端开口呈倒梯形,便于污水的汇集,以及提供各类种植物的布置与生长;通过沿生态塘周侧壁底端覆盖,且位于第二素土夯实层上方压实的浆砌石基础层很好的确保了整个生态塘的容纳空间,避免生态塘侧面在水的侵蚀下产生的局部塌方现象;通过生态塘侧面种植的挺水植物,以及种植于生态塘底面的沉水植物,能够充分发挥不同生态植物对污水的净化能力,尤其是富营养化水中的氮磷的净化作用;通过生态塘81顶部外延护坡上的植被更好的阻绝地表污水对生态塘中整个生态平衡的影响;通过至少一组漂浮在生态塘上的生态浮床,提升整个系统单元的处理能力;通过养殖在生态塘中的鱼类,实现富营养化水中生化处理后的资源再利用。

41.综上,通过在生态塘的周侧面设置的挺水植物,和种植在生态塘底部的沉水植物,以及漂浮在生态塘上的生态浮床,充分利用生态塘的空间,通过养殖在生态塘中的鱼类,构建起完善的污水净化环境,能够对农田退水中的有机物。氮、磷、残留农药等污染物进行有效的沿程削减的同时,还实现富营养化水中生化处理后的资源再利用。

42.本技术优选实施方式中,如图1至图5所示,水质稳定单元90包括前置塘91,位于前置塘91底部的构造层92,以及沿前置塘91周侧面种植的植被,所述植被包括沿前置塘91周侧面种植的第一植物带93,和沿前置塘91底部,种植在构造层92上的第三植物带95。由此,通过种植在前置塘91周侧面的植被,构建立体的生态污水净化、处理系统。具体地,第一植物带93位挺水植物,第三植物带95为沉水植物。优选地,为了加快对污水水体中间的处理能力,还包括种植在构造层92上的第二植物带94,所述第二植物带94与第三植物带95间隔交替的种植。由此,前置塘综合利用挺水植物带、浮水植物带、沉水植物带等绿色植物以及根际微生物的共同作用,深度去除、吸收水中的氮、磷、有机物等污染物。

43.本技术一具体的实施方式中,第一植物带93为香蒲和/或茭白,第二植物带94为睡莲和/或茶菱,第三植物带95为狸藻、茨藻、菹草其中的一种和/或几种的组合。

44.可选地,前置塘91的顶面还设置有曝气机96,通过曝气机96的开启,维持前置塘91净化水的活性,为污水水体增加氧气的同时,还能扰动污水,增加污水水体与生物植被之间接触的时间和面积,进一步提升前置塘91对污水中的的氮、磷、有机物等污染物的去除、吸收,便于前置塘91的净水能力的调节、稳定、贮藏。

45.此外,水质稳定单元90还包括便于污水进入的第三进水管97,所述第三进水管97进水端与生态系统单元80连通,第三进水管97的出水端与前置塘91相连。

46.此外,水质稳定单元90还包括沿前置塘91侧面设置的总出水管99,所述总出水管99的一端与设置在前置塘91水体底部的潜水泵98连通,相对设置的另一端与外界相连,以实现对前置塘91内水体的排出去农田灌溉或水产养殖等资源化利用。

47.综上,通过种植在前置塘周侧面的植被,构建立体的生态污水净化、处理系统,综合利用挺水植物带、浮水植物带、沉水植物带等绿色植物以及根际微生物的共同作用,深度去除、吸收水中的氮、磷、有机物等污染物;通过曝气机对前置塘内的污水水体进行曝气,为

污水水体增加氧气的同时,还能扰动污水,在增加生物有氧反应的同时,还能增加污水水体与生物植被之间接触的时间和面积,进一步提升前置塘对污水中的的氮、磷、有机物等污染物的去除、吸收;通过曝气机的开启,维持前置塘净化水的活性,便于前置塘的净水能力的调节、稳定、贮藏。

48.综上所述,生态系统塘出水由生态系统塘出水管与和与之连接的水质稳定前置塘进水管进入水质稳定前置塘,利用挺水植物带、浮水植物带、沉水植物带等绿色植物以及根际微生物的共同作用,深度去除、吸收水中的氮、磷、有机物等污染物; 通过设置前置塘,通过曝气机的开启,可以维持净化水的活性,有利于净化水调节、稳定、贮藏,适合于有季节性的农田灌溉,净化后的水达标后,由潜水泵抽吸经出水总管去农田灌溉或水产养殖等资源化利用。

49.如图6所示,为本技术优选实施方式中的工艺处理流程,包括:农田尾水/农田径流水经转输支沟上段10、沉沙井20、支沟下段30进入调节沟渠40,在调节沟渠40的底种植植物45,构成多样性田间生物体系,对污水体中的氮、磷及残留农药、有机物等污染物质进行初步拦截,并对水质、水量进行生物调节;沉降槽50位于调节沟渠40的后端,种植有水生植物起到拦截、沉降作用,同时去除农田尾水和农田径流水中的一部分氮、磷等污染物;初步处理过的污水由进水管62进入调节池60,通过设置在酸化池63的第一内块料65后,酸化水解反应将残留农药和有机物转化为小分子,去除部分有机物后,继而通过过水孔64进入生物兼性单元70内;生物兼性单元70通过设置在兼性池71内的第二内块料75,提高污水中微生物浓度,通过生物反应去除cod(化学需氧量)bod5(生物生化需氧量),生物反应所需要的微氧量,由池顶拨氧管76提供;经生物兼性单元70生物处理后的污水通过第一出水管74后,经第二进水管810进入生态系统单元80中的生态塘81内,利用塘底沉水植物87,坡生挺水植物85和生态浮床89上种植的植物及养殖的鱼类88等形成食物链;构建以细菌和真菌之类的分解者生物,藻类和其他水生植物的生产者生物,鱼、蚌、虾、螺等消费者生物,三位一体的生态环境,对待治理水中的氮、磷、有机物等污染物实现高效的处理与利用;生态系统单元80的出水由第二出水管820经第三进水管97进入水质稳定单元90,在第一植物带93、第二植物带94、第三植物带95等绿色植物以及根际微生物的共同作用,深度去除、吸收水中的氮、磷、有机物等污染物;通过曝气机96到了开启,可有效的维持前置塘91内净化水的活性,净化后的水达到标后,由潜水泵98抽吸经总出水管99实现灌溉或水产养殖等资源化利用。

50.本技术上述实施例提供的农业面源污染控制及治理系统,至少具备如下特点:第一、本技术实施例中提供的用于农业面源污染治理及资源化利用系统的生物兼性单元,通过环型塑料片组合而成第二内块料,显著提高了微生物的附着面积,提升与污水接触的面积,缩短了微生物生化反应的时间,提升了净化能力;通过与兼性池连通设置的拨氧管,能够便捷、及时的为微生物的生化反应提供氧气,提升了净化效率;第二、本技术实施例中提供的用于农业面源污染治理及资源化利用系统的生态系统单,通过在生态塘的周侧面设置的挺水植物,和种植在生态塘底部的沉水植物,以及漂浮

在生态塘上的生态浮床,充分利用生态塘的空间,通过养殖在生态塘中的鱼类,构建起完善的污水净化环境,能够对农田退水中的有机物。氮、磷、残留农药等污染物进行有效的沿程削减的同时,还实现富营养化水中生化处理后的资源再利用;第三、本技术实施例中提供的用于农业面源污染治理及资源化利用系统的水质稳定单元,通过种植在前置塘周侧面的植被,构建立体的生态污水净化、处理系统,综合利用挺水植物带、浮水植物带、沉水植物带等绿色植物以及根际微生物的共同作用,深度去除、吸收水中的氮、磷、有机物等污染物;通过曝气机对前置塘内的污水水体进行曝气,为污水水体增加氧气的同时,还能扰动污水,在增加生物有氧反应的同时,还能增加污水水体与生物植被之间接触的时间和面积,进一步提升前置塘对污水中的的氮、磷、有机物等污染物的去除、吸收;通过曝气机的开启,维持前置塘净化水的活性,便于前置塘的净水能力的调节、稳定、贮藏;第四、本技术实施例中提供的用于农业面源污染治理及资源化利用系统,生态系统塘出水由生态系统塘出水管与和与之连接的水质稳定前置塘进水管进入水质稳定前置塘,利用挺水植物带、浮水植物带、沉水植物带等绿色植物以及根际微生物的共同作用,深度去除、吸收水中的氮、磷、有机物等污染物; 通过设置前置塘,通过曝气机的开启,可以维持净化水的活性,有利于净化水调节、稳定、贮藏,适合于有季节性的农田灌溉,净化后的水达标后,由潜水泵抽吸经出水总管去农田灌溉或水产养殖等资源化利用。

51.以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围以准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1