一种潜表流复合型人工湿地的制作方法

1.本发明涉及人工湿地技术领域,具体涉及一种潜表流复合型人工湿地。

背景技术:

2.人工湿地是由人工建造和控制运行的与沼泽地类似的地面,将污水、污泥有控制的投配到经人工建造的湿地上,污水与污泥在沿一定方向流动的过程中,主要利用土壤、人工介质、植物、微生物的物理、化学、生物三重协同作用,对污水、污泥进行处理的一种技术。其作用机理包括吸附、滞留、过滤、氧化还原、沉淀、微生物分解、转化、植物遮蔽、残留物积累、蒸腾水分和养分吸收及各类动物的作用。人工湿地是一个综合的生态系统,它应用生态系统中物种共生、物质循环再生原理,结构与功能协调原则,在促进废水中污染物质良性循环的前提下,充分发挥资源的生产潜力,防止环境的再污染,获得污水处理与资源化的最佳效益。人工湿地的植物还能够为水体输送氧气,增加水体的活性。湿地植物在控制水质污染,降解有害物质上也起到了重要的作用。湿地系统中的微生物是降解水体中污染物的主力军。好氧微生物通过呼吸作用,将废水中的大部分有机物分解成为二氧化碳和水,厌氧细菌将有机物质分解成二氧化碳和甲烷,硝化细菌将铵盐硝化,反硝化细菌将硝态氮还原成氮气,等等。通过这一系列的作用,污水中的主要有机污染物都能得到降解同化,成为微生物细胞的一部分,其余的变成对环境无害的无机物质回归到自然界中。湿地生态系统中还存在某些原生动物及后生动物,甚至一些湿地昆虫和鸟类也能参与吞食湿地系统中沉积的有机颗粒,然后进行同化作用,将有机颗粒作为营养物质吸收,从而在某种程度上去除污水中的颗粒物。

3.人工湿地作为一种生态型污水处理技术,与传统污水处理技术相比,具有建设与运行成本低、处理效果好、兼有生态修复功能与营造生态景观等特点,在我国得到了广泛的应用与发展。

4.人工湿地可分为表面流人工湿地、水平潜流人工湿地和垂直流人工湿地,其中,表流人工湿地存在如下缺点:1、污染负荷低:与潜流湿地相比,表流人工湿地表面水力负荷低,净化能力有限;2、占地面积大:由于水深比较浅,同等水力停留时间短,表流人工湿地占地面积大,相应地占地资金成本高;3、卫生条件差:传统表流人工湿地水深较浅(0.3~0.5m),大多栽植挺水植物或湿生植物,容易滋生蚊蝇,卫生条件差;4、受气候影响大;5、容易淤塞。潜流人工湿地存在如下问题:1、堵塞问题:据以往项目案例经验,大部分潜流湿地运行5~10年后就会出现堵塞问题,从而需要整体维修或填料更新;2、北方冬季运行问题:北方潜流湿地,冬季运行需要收割湿地植被,并做保温覆盖处理,而整体运行效率大大降低,或者有些寒冷地区基本不能运行;3、维修问题:由于潜流湿地填料是埋于地下,一旦出现管道或者填料堵塞等问题,需要开挖维修,造成维修难度大,成本高。

5.因此,需要提供一种潜表流复合型人工湿地,以解决上述现有存在的问题。

技术实现要素:

6.有鉴于此,本发明提供一种潜表流复合型人工湿地,通过传统潜流湿地与新型浅水草型湖泊湿地相结合,以表层水体中沉水植物为核心的水生态系统和底层可双向上下行以自养—异养协同脱氮陶粒+火山岩为主的填料为该新型湿地的两大核心净化单元,结构上以两个完全相同的模块串联组合的方式形成一个完成的功能单元,结合自动控制可调堰门可实现实时动态调控进出水(单元)、水位及水体流动方向的目的。

7.为达到上述技术效果,本发明提供一种潜表流复合型人工湿地,采用如下技术方案:一种潜表流复合型人工湿地,包括:复合潜流湿地单元,所述复合潜流湿地单元用于除磷、除总氮,所述复合潜流湿地单元由下至上依次包括原状土层、素土夯实层、混凝土基层、导水层、主填料层、底质层和种植层;中隔墙,所述中隔墙位于复合潜流湿地单元上;集配水单元,所述集配水单元位于复合潜流湿地单元的两端,用于将待净化污水排入复合潜流湿地单元进行除磷除氮,且对复合潜流湿地单元中的水位进行调配。

8.进一步的,所述导水层包括两端分别与集配水单元抵接的导水管、两端通过阀门分别与集配水单元连通的排空管、与导水管连通的通气管,所述通气管的两端设有控制阀,所述导水管、排空管和通气管之间设有砾石或碎石。

9.进一步的,所述主填料层包括脱氮陶粒和火山岩,所述主填料层的厚度为0.4-1.4m,述主填料层的孔隙度30%-35%,所述主填料层的粒径为2-6mm。

10.进一步的,所述底质层包括呈矩形的框架、位于框架内的种植土,框架的底部设有无纺布。

11.进一步的,所述框架采用石笼网、位于石笼网内部的碎石。

12.进一步的,所述种植层包括水生植物、水生动物、微生物。

13.进一步的,所述集配水单元包括位于复合潜流湿地单元左右两端的布水渠、位于布水渠内侧面且可自控控制的堰门。

14.本发明的上述技术方案至少包括以下有益效果:1、本发明通过自动控制的堰门,可实现水体正反方向(潜流上下行)交替运行,能有效缓解填料堵塞问题;2、本发明填料底部设置通气管道,可提供富氧和(高压)反冲洗功能,能提高氨氮去除率及有效避免填料堵塞;3、本发明主填料层使用火山岩和自养—异养协同脱氮陶粒(人工合成)配比构成的组合型填料,能实现高效除磷、除总氮(无需额外投加碳源)的净化效果;4、本发明最终形态以水体(水面)的形式呈现,卫生条件、景观性好;5、本发明兼具表流湿地和潜流湿地的优点,占地面积小,可承受水力负荷高,净化能力强;6、本发明表流湿地部分采用强化生物调控技术,水生植物以改良四季常绿沉水植物(苦草)为主(盖度>70%),相对于传统以挺水和湿生植物为主的潜表流湿地而言具有更强的净化能力,沉水植物全株沉水,新陈代谢过程中与环境的无机盐营养和碳氧交换完全

在水体完成,对水体有更高的净化效果;7、本发明受季节影响小,北方冬季,通过水位的调控,能有效减缓低温对湿地净化能力的影响,提升其全周期、全季节的净化效能和稳定性;8、本发明由于其上层是浅水湖泊湿地类型的水体,且水底是模块化复合潜流湿地单元拼装,所以可以通过水位控制以及复合潜流湿地单元的快速拆装,便捷地完成湿地填料及附属设施的日常维护与检修。

附图说明

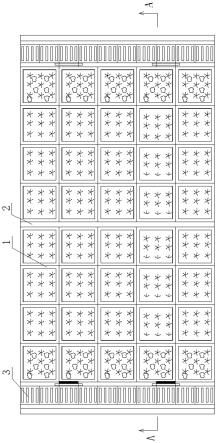

15.图1为本发明实施例中平面结构示意图;图2为a-a方向的剖面图;图3为本发明实施例中导水层的结构示意图;图4为本发明底质层层的结构示意图。

16.图中:1、复合潜流湿地单元;11、原状土层;12、素土夯实层;13、混凝土基层层;14、导水层;141、通气管;142、导水管;143、排空管;15、主填料层;16、底质层;161、无纺布;162、种植土;163、石笼网;164、碎石;17、种植层;2、中隔墙;3、集配水单元;31、布水渠;32、堰门。

具体实施方式

17.为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例的附图1-4,对本发明实施例的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于所描述的本发明的实施例,本领域普通技术人员所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

18.一种潜表流复合型人工湿地,包括:复合潜流湿地单元1,复合潜流湿地单元1用于除磷、除总氮,复合潜流湿地单元1由下至上依次包括原状土层11、素土夯实层12、混凝土基层13、导水层14、主填料层15、底质层16和种植层17;中隔墙2,中隔墙2位于复合潜流湿地单元1上,且用于将复合潜流湿地单元1分为两份;集配水单元3,集配水单元3位于复合潜流湿地单元1的两端,用于将待净化污水排入复合潜流湿地单元1进行除磷除氮,且对复合潜流湿地单元1中的水位进行调配。

19.具体而言,如图1-4所示,一种潜表流复合型人工湿地,包括多个复合潜流湿地单

元1,多个复合潜流湿地单元1相互连接,所以可以通过水位控制以及复合潜流湿地单元1的快速拆装,便捷地完成湿地填料及附属设施的日常维护与检修。复合潜流湿地单元1用于除磷、除总氮,复合潜流湿地单元1由下至上依次包括原状土层11、素土夯实层12、混凝土基层、导水层14、主填料层15、底质层16和种植层17,种植层17包括水生植物、水生动物,水生植物包括挺水植物和沉水植物,挺水植物减缓进出水水力冲击负荷,沉水植物用于净化水质,通过上层浅水湖泊湿地的强化生物调控技术和下层复合潜流湿地,共同实现高效脱氮除磷的效果,种植层17种植在底质层16内,底质层16为种植层17提供养分。

20.还包括中隔墙2,中隔墙2位于复合潜流湿地单元1上且用于将复合潜流湿地单元1均分为两份。

21.还包括集配水单元3,集配水单元3位于复合潜流湿地单元1的左右两端,且用于将含有磷元素、氮元素的污水排入复合潜流湿地单元1进行除磷除氮,并对复合潜流湿地单元1中的水位进行调配。集配水单元3包括位于复合潜流湿地单元1左右两端的布水渠31、位于布水渠31内侧面且可自控控制的堰门32,根据复合潜流湿地单元1内水位的需要,调节堰门32的高度,从而便于水的循环。中隔墙2两侧复合潜流湿地单元1完全相同,通过两侧的自动控制可调的堰门32进行水位调节,可快速、便捷实现正反向循环的切换,有效缓解滤料堵塞问题。

22.本发明通过传统潜流湿地与新型浅水草型湖泊湿地相结合,以表层水体中沉水植物为核心的水生态系统和底层可双向上下行以自养—异养协同脱氮陶粒+火山岩为主的填料为该新型湿地的两大核心净化单元,结构上以两个完全相同的模块串联组合的方式形成一个完成的功能单元,结合自动控制可调堰门可实现实时动态调控进出水(单元)、水位及水体流动方向的目的。具体地,左侧布水渠进水,表流湿地保持相对高水水位,右侧布水渠出水,表流湿地保持相对低水位,通过堰门保持两侧水位差压力与潜流湿地渗透阻力之间的平衡关系,从而控制湿地满足一定的水力停留时间,从而确保其净化效率。运行3~6个月后,通过交换进水路径(右侧布水渠进水,左侧布水渠出水),交换两侧水位差,控制方法同上,运行3~6个月,该交替运行方式可有效缓解潜流模块堵塞问题。

23.根据本发明的一个实施例,如图3所示,导水层14包括两端分别与集配水单元3抵接的导水管142、两端通过阀门分别与集配水单元3连通的排空管143、与导水管142连通的通气管141,通气管141的两端安装有控制阀,外接泵房,泵房为现有技术,不在这里做进一步赘述。导水管142、排空管143和通气管141之间填充布置有砾石或碎石164,排空管143和通气管141不连通,排空时,通气管141保持关闭状态,通气时,排空管143的阀门关闭,反冲洗时,排空管143闸阀可间歇开闭(排泥)或者保持关闭。通气管141与导水管142连通,可提供富氧和(高压)反冲洗功能,能提高氨氮去除率及有效避免填料堵塞。

24.根据本发明的另一个实施例,如图2所示,主填料层15包括脱氮陶粒和火山岩,主填料层15的厚度为0.4-1.4m,主填料层15的孔隙度30%-35%,主填料层15的粒径为2-6mm。通过专用脱氮填料,即自养—异养协同脱氮陶粒和富氧+厌氧的运行方式复合共同提高总氮的去除能力,中隔墙2左侧的复合潜流湿地单元1为富氧单元,提高硝化能力,中隔墙2右侧的复合潜流湿地单元1为厌氧单位,提升反硝化能力。

25.在本发明的一个实施例中,如图4所示,底质层16包括呈矩形的框架、位于框架内的种植土162。框架采用石笼网163、位于石笼网163内部的碎石164。框架的底部布置有无纺

布161,种植土162位于无纺布161上,种植层17种植在种植土162内。

26.本发明的使用方法或工作原理:北方冬季运行:冰封之前抬高运行水位,气温降低,上层水面结冰,然后降低水位运行,依靠上层冰层以及冰层与水层之间的空间层构成保温层,确保北方冬季湿地良好运行。冬季表流湿地中的四季常绿“水下森林”能在冰封(弱光、低溶氧下)良好运行,保持其对水体的富氧能力和水质净化能力。在水体溶氧不足时,通气管及通气设备运行,能保证水体中有较高的氧化还原电位,保证一定的净化效率。

27.阶段性正反循环运行:左侧布水渠进水,表流湿地保持相对高水水位,右侧布水渠出水,表流湿地保持相对低水位,通过堰门保持两侧水位差压力与潜流湿地渗透阻力之间的平衡关系,从而控制湿地满足一定的水力停留时间,从而确保其净化效率。运行3~6个月后,通过交换进水路径(右侧布水渠进水,左侧布水渠出水),交换两侧水位差,控制方法同上,运行3~6个月,该交替运行方式可有效缓解潜流模块堵塞问题。

28.湿地维修程序:关闭进水端布水渠上的堰门,切断进水,完全打开出水端布水渠上的堰门,同时打开出水端的排空管阀门,排空湿地水量,逐一吊拆复合潜流湿地单元,进行维修与定期维护。整体上维护成本低,工艺简单。

29.本发明通过自动控制的堰门,可实现水体正反方向(潜流上下行)交替运行,能有效缓解填料堵塞问题;本发明填料底部设置通气管道,可提供富氧和(高压)反冲洗功能,能提高氨氮去除率及有效避免填料堵塞;本发明主填料层使用火山岩和自养—异养协同脱氮陶粒(人工合成)配比构成的组合型填料,能实现高效除磷、除总氮(无需额外投加碳源)的净化效果;本发明最终形态以水体(水面)的形式呈现,卫生条件、景观性好;本发明兼具表流湿地和潜流湿地的优点,占地面积小,可承受水力负荷高,净化能力强;本发明表流湿地部分采用强化生物调控技术,水生植物以改良四季常绿沉水植物(苦草)为主(盖度>70%),相对于传统以挺水和湿生植物为主的潜表流湿地而言具有更强的净化能力,沉水植物全株沉水,新陈代谢过程中与环境的无机盐营养和碳氧交换完全在水体完成,对水体有更高的净化效果;本发明受季节影响小,北方冬季,通过水位的调控,能有效减缓低温对湿地净化能力的影响,提升其全周期、全季节的净化效能和稳定性;本发明由于其上层是浅水湖泊湿地类型的水体,且水底是模块化复合潜流湿地单元拼装,所以可以通过水位控制以及复合潜流湿地单元的快速拆装,便捷地完成湿地填料及附属设施的日常维护与检修。

30.在本发明中,除非另有明确的规定和限定,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定,对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

31.以上是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1