一种提高水生植物成活率的底泥改良剂及其应用的制作方法

1.本发明涉及明属于水质处理领域。更具体地说,本发明涉及一种提高水生植物成活率的底泥改良剂及其应用。

背景技术:

2.我国是一个水资源短缺的国家,全国城市中有一半以上缺水。随着工业化及城市化的进展,工业废水及生活污水的排放不断增加,导致河流与湖泊污泥淤积,从而引发出一系列的环境问题。底泥作为河流生态系统的重要组成部分,对河流自净功能起着至关重要的作用。当水体受到污染后,通过改良剂对底泥的理化性质进行改良,使其更适宜水生植物的生长。

技术实现要素:

3.本发明的目的是提供一种提高水生植物成活率的底泥改良剂及其应用,通过改良剂来减少底泥的重金属污染,减少氮磷等有机物超标的问题,同时提高水生植物成活率,通过水生植物调节水质,达到净化水质的目的。

4.本发明解决此技术问题所采用的技术方案是:一种提高水生植物成活率的底泥改良剂,包括:

5.75-80%的附着载体;

6.10-15%混合菌种;

7.2-8%的高铁酸钾;

8.0.5-2%的淀粉;

9.附着载体包括质量比2:1的活性炭和硅藻土。

10.优选的是,混合菌种包括酵母菌、枯草芽孢杆菌和地衣芽孢杆菌。

11.优选的是,混合菌种由质量比为5:3:2酵母菌、枯草芽孢杆菌和地衣芽孢杆菌混合而成。

12.优选的是,所述底泥改良剂的制备方法为:

13.s1:将活性炭与硅藻土以2:1的方式进行混合;

14.s2:称取配量的高铁酸钾掺入附着载体中混合均匀;

15.s3:取淀粉与水以质量比1:10的方式进行混合后搅拌均匀;

16.s4:将混合菌种加入s3中于27-35℃中进行培养48-72h;

17.s5:将培养后的溶液加入s2混匀,即得。

18.优选的是,所述活性炭粒径为6-8mm;

19.所述硅藻土粒径小于0.25mm。

20.本发明还提供了一种底泥改良剂在底泥中的应用,对于厚度小于30cm的底泥,其使用方法为:将底泥改良剂以100-150g/平方米的用量均匀撒布于水面;

21.对于厚度大于等于30cm的底泥,其使用方法为:将底泥改良剂以150-200g/平方米

的用量均匀撒布于水面,同时一周后再通过相同的方法进行撒布。

22.优选的是,对于厚度小于30cm的底泥,其使用方法为:将底泥改良剂以100-150g/平方米的用量均匀撒布于水面,之后隔一周后撒播矮生苦草/刺苦草种子/马来眼子菜;

23.对于厚度大于等于30cm的底泥,其使用方法为:将底泥改良剂以150-200g/平方米的用量均匀撒布于水面,同时一周后再通过相同的方法进行撒布,两次撒播完成后隔一周后撒播矮生苦草/刺苦草种子/马来眼子菜。

24.本发明至少包括以下有益效果:与传统的底泥改良剂相比,本品制备简单,性能相较于传统的改良剂效果明显,且采用生物与化学、物理相结合的方式,采用多种改良剂相结合,提高水生植物发芽率和成活率,能够更好的达到底泥改良和水质改善的目的。

25.本发明的其它优点、目标和特征将部分通过下面的说明体现,部分还将通过对本发明的研究和实践而为本领域的技术人员所理解。

附图说明

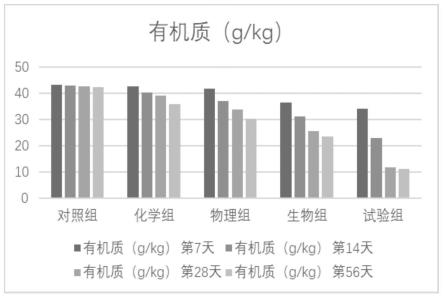

26.图1是投入不同底泥改良剂对有机质的影响;

27.图2是投入不同底泥改良剂对全氮的影响;

28.图3是投入不同底泥改良剂对总磷的影响;

29.图4是投入不同底泥改良剂对底泥镍的影响

30.图5是投入不同底泥改良剂对底泥铅的影响。

具体实施方式

31.下面结合实施例对本发明进行详细、完整的说明。本领域普通技术人员在基于这些说明的情况下将能够实现本发明。在结合实施例对本发明进行说明前,需要特别指出的是:本发明中在包括下述说明在内的各部分中所提供的技术方案和技术特征,在不冲突的情况下,这些技术方案和技术特征可以相互组合。

32.此外,下述说明中涉及到的本发明的实施例通常仅是本发明一部分的实施例,而不是全部的实施例。因此,基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范围。

33.以下结合实施例对本发明作进一步的详细说明,其具体实施过程如下:

34.实施例1

35.将改良剂由76%附着载体、14.2%混合菌种、7.8%高铁酸钾、2%的淀粉组合而成。所述附着载体包括质量比2:1的活性炭和硅藻土,所述活性炭粒径为2~3mm,所述硅藻土粒径小于0.25mm。所述混合菌种由质量比为5:3:2酵母菌、枯草芽孢杆菌和地衣芽孢杆菌组成。

36.所述底泥改良剂的制备方法为:

37.s1:将活性炭与硅藻土进行混合;

38.s2:称取配量的高铁酸钾掺入附着载体中混合均匀;

39.s3:取淀粉与水以质量比1:10的方式进行混合后搅拌均匀;

40.s4:将混合菌种加入s3中于30℃中进行培养48h;

41.s5:将培养后的溶液加入s2混匀,即得。

42.实施例2

43.将改良剂由80%附着载体、12.2%混合菌种、6.8%高铁酸钾、1%的淀粉组合而成。所述附着载体包括质量比2:1的活性炭和硅藻土,所述活性炭粒径为2~3mm,所述硅藻土粒径小于0.25mm。所述混合菌种由质量比为5:3:2酵母菌、枯草芽孢杆菌和地衣芽孢杆菌组成。

44.所述底泥改良剂的制备方法为:

45.s1:将活性炭与硅藻土进行混合;

46.s2:称取配量的高铁酸钾掺入附着载体中混合均匀;

47.s3:取淀粉与水以质量比1:10的方式进行混合后搅拌均匀;

48.s4:将混合菌种加入s3中于30℃中进行培养72h;

49.s5:将培养后的溶液加入s2混匀,即得。

50.实施例3

51.将改良剂由80%附着载体、12.2%混合菌种、6.8%高铁酸钾、1%的淀粉组合而成。所述附着载体包括质量比2:1的活性炭和硅藻土,所述活性炭粒径为6~8mm,所述硅藻土粒径小于0.25mm。所述混合菌种由质量比为5:3:2酵母菌、枯草芽孢杆菌和地衣芽孢杆菌组成。

52.所述底泥改良剂的制备方法为:

53.s1:将活性炭与硅藻土进行混合;

54.s2:称取配量的高铁酸钾掺入附着载体中混合均匀;

55.s3:取淀粉与水以质量比1:10的方式进行混合后搅拌均匀;

56.s4:将混合菌种加入s3中于30℃中进行培养72h;

57.s5:将培养后的溶液加入s2混匀,即得。

58.实施例4

59.将改良剂由80%附着载体、12.2%混合菌种、6.8%高铁酸钾、1%的淀粉组合而成。所述附着载体包括质量比2:1的活性炭和硅藻土,所述活性炭粒径为10~12mm,所述硅藻土粒径小于0.25mm。所述混合菌种由质量比为5:3:2酵母菌、枯草芽孢杆菌和地衣芽孢杆菌组成。

60.所述底泥改良剂的制备方法为:

61.s1:将活性炭与硅藻土进行混合;

62.s2:称取配量的高铁酸钾掺入附着载体中混合均匀;

63.s3:取淀粉与水以质量比1:10的方式进行混合后搅拌均匀;

64.s4:将混合菌种加入s3中于30℃中进行培养72h;

65.s5:将培养后的溶液加入s2混匀,即得。

66.将实施例1的底泥改良剂投入到底泥厚度小于30cm的湖泊中,其使用方法为:将底泥改良剂以100g/平方米的用量均匀撒布于水面,监测其对湖泊有机质、全氮、总磷的影响,同时添加对照组、化学组、物理组、生物组进行对比,对照组为未添加任何底泥改良剂,化学组是仅添加有同实施例1等量的高铁酸钾,物理组是添加有同实施例1等量的质量比2:1的活性炭和硅藻土,生物组是添加有同实施例1等量的混合菌种,结果见图1~5,采用本技术实施例1的底泥改良剂投入的湖泊中,水质从21年4月劣

ⅴ

类改善为22年6月ⅳ类水,对水质

改善及重金属污染有较强的效果。

67.在实验过程中我们发现加入的活性炭粒径对于撒播于底泥中的水生植物的发芽率和成活率有显著的影响,现以对比组、实施例2~4进行试验,投入到底泥厚度小于30cm的湖泊中,其使用方法为:将底泥改良剂以100g/平方米的用量均匀撒布于水面,在撒播后一周再进行水生植物种子的撒播,试验以矮生苦草、刺苦草、马来眼子菜为例,通过对相同条件下实施例2、实施例3、实施例4与对照组(无添加)进行对比,在同等条件下,种植30天后对水生植物种子萌发率,72天后对发芽的水生植物成活率进行统计,统计结果如表1、表2所示。

68.表1水生植物种子萌发率(%)

69.马来眼子菜矮生苦草刺苦草实施例279.585.082.3实施例398.497.296.7实施例473.480.877.6对照组52.754.950.2

70.表2 72天后对水生植物成活率(%)

71.马来眼子菜矮生苦草刺苦草实施例294.296.593.7实施例393.295.296.4实施例493.891.192.9试验组78.380.582.6

72.通过表1和表2可以发现采用粒径为6-8mm的活性炭颗粒能够促进水生植物种子的萌发,这可能是因为6-8mm的活性炭颗粒之间具有适当的孔隙方便种子扎根,同时活性炭颗粒对种子形成一定的保护,防止底泥中释放的硫化氢等气体影响种子根系对周围营养物质的吸收,同时6-8mm的活性炭颗粒因其自身多孔隙的结构,能够为有益菌群提供载体,利于菌群的繁殖。

73.尽管本发明的实施方案已公开如上,但其并不仅仅限于说明书和实施方式中所列运用,它完全可以被适用于各种适合本发明的领域,对于熟悉本领域的人员而言,可容易地实现另外的修改,因此在不背离权利要求及等同范围所限定的一般概念下,本发明并不限于特定的细节和这里示出与描述的实施例。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1