一种电催化强化覆盖法原位修复沉积物的方法与流程

1.本发明属于环境整治设备制备及应用领域,具体涉及一种电催化强化覆盖法原位修复沉积物的方法。

背景技术:

2.河湖沉积物的环境较为复杂,具有固液两相,且成分复杂,具有有机物和无机物。因此现阶段的河湖沉积物处理装置无法兼顾复杂的河湖底泥环境,且修复的效果并不理想。

3.中国专利cn109607990a公开了一种重污染河道底泥电解脱氮固磷的处理方法,采用两组以上的对电极同时插入到河道底泥之中,利用直流稳压电源供电,对底泥进行电解处理;所述两组以上的对电极中,至少有一组中阳极为镁铝合金网,有一组中阳极为镀铱钌的钛网,其将组合电极用于底泥的脱氮固磷,作为阳极的镁铝合金释放金属镁离子,它会与底泥中的磷酸盐和铵盐结合,生成鸟粪石等沉淀,从而将磷和氮固定在底泥中,达到去除上覆水中氮磷的目的。镀铱钌的钛网作为阳极时,电解水会释放大量氧气,显著提升水体中的溶解氧,进而改善上覆水质和底泥生境条件;但是其设计的电极为平面结构,电流利用率低,与污泥接触面积小,处理效率低;作为阳极的镁铝合金释放金属镁离子,造成二次污染

4.另外combinedbioaugmentationwith electro-biostimulation for improvedbioremediation ofantimicrobial triclocarban andpahs complexly contaminated sediments——journal of hazardous material文章中通过微生物电化学工艺对沉积物中的多环芳烃污染物进行原位修复,但是微生物在沉积物-水界面易受到风浪扰动,厌氧环境等不利因素的影响,难以实现规模化应用;同时该技术难以抑制污染物从沉积物中的释放,有二次污染风险。

5.上述专利虽然给予了河湖沉积物的处理方法,但是无法兼顾降解去除和抑制释放,而现有的覆盖法仅仅可以控制沉积物中的有机污染物的释放,但微生物处理技术在水质波动或风浪条件下,无法抑制污染物的释放。并且无论是覆盖法还是微生物修复技术,都会改变沉积物-水界面的生化环境,引入外界化学物质或生物物种,造成对自身生态系统的破坏。因此,急需一种河湖沉积物处理装置实现沉积物中污染物的去除和抑制污染物释放扩散的协同效果。

技术实现要素:

6.为解决上述问题,针对河湖沉积物的复杂成分,现有的河湖沉积物处理装置无法兼顾降解去除和抑制释放污染物的技术问题,本技术设计了一种电催化强化覆盖法原位修复沉积物的方法,以求实现沉积物中污染物的去除和抑制污染物释放扩散的协同效果。

7.一种电催化强化覆盖法原位修复沉积物的方法,其包括以下步骤:

8.步骤s1、使用彼得森采泥器采集沉积物污染较为严重的沉积物表层样和上覆水;

9.步骤s2、对步骤s1中采集的沉积物表层样和上覆水分别进行保存处理;

10.步骤s3、将步骤s2中的沉积物表层样和上覆水进行搅拌混合;

11.步骤s4、使用电催化强化覆盖法原位修复沉积物的装置对步骤s3获得的混合物进行处理。

12.优选地,所述电催化强化覆盖法原位修复沉积物的装置包括电解槽、三维电极覆盖层、直流电源、阳极和阴极;其特征在于,

13.所述直流电源的正极和阳极相连;

14.所述直流电源的负极和阴极相连;

15.所述阳极位于电解槽的底部;

16.所述阴极位于电解槽内的水面上;

17.所述三维电极覆盖层填充在阳极和阴极间。

18.优选地,所述三维电极覆盖层为具有电催化性能的颗粒状电极层。

19.优选地,所述三维电极覆盖层为mno2、al2o3、活性炭材料中的一种。

20.优选地,所述阳极和阴极的投影尺寸相同。

21.优选地,所述电解槽的材料为丙烯酸板。

22.优选地,所述电解槽为容积200~600ml的六面体槽。

23.优选地,所述阳极的材料为活性电极材料。

24.优选地,所述阳极为网状的ti/ruo2-iro2、pbo2、sno2中的一种。

25.优选地,所述阴极为碳纤维、石墨烯、钛网中的一种。

26.本技术的优点和效果如下:

27.1、本技术只采用电催化氧化和电催化技术,无需添加任何化学药剂,绿色清洁;设备简单,操作简便,可通过不断移动实现大规模底泥修复工程;可以直接将溶解性有机质转化为co2,n2和无机离子脱离底泥,进而实现沉积物中污染物的去除和抑制污染物释放扩散的技术效果。

28.2、本技术针对针对河湖沉积物的复杂成分,现有的河湖沉积物处理装置无法兼顾降解去除和抑制释放污染物的技术问题,设计了基于电催化强化覆盖法原位修复沉积物的装置的沉积物修复方法,简单可行,在实际生活中可替代。

29.3、本技术采用电催化技术,由于电催化技术的氧化性强,效率高,因此可以实现绝大多数有机污染物的高效降解。

30.4、本技术设计的覆盖材料采用颗粒状电极,可实现抑制污染物释放和增大电催化面积的协同效果。

31.5、本技术设计的电催化强化覆盖法原位修复沉积物的装置,只采用了电解槽、三维电极覆盖层、直流电源、阳极和阴极组合设计,整体设施简单,操作方便,可移动性强,可用于修复大面积的污染底泥,并对底泥中多种污染物进行去除,实现溶解性有机碳的下降。

32.上述说明仅是本技术技术方案的概述,为了能够更清楚了解本技术的技术手段,从而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本技术的上述和其他目的、特征和优点能够更明显易懂,以下以本技术的较佳实施例并配合附图详细说明如后。

33.根据下文结合附图对本技术具体实施例的详细描述,本领域技术人员将会更加明了本技术的上述及其他目的、优点和特征。

附图说明

34.为了更清楚地说明本技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。在所有附图中,类似的元件或部分一般由类似的附图标记标识。附图中,各元件或部分并不一定按照实际的比例绘制。

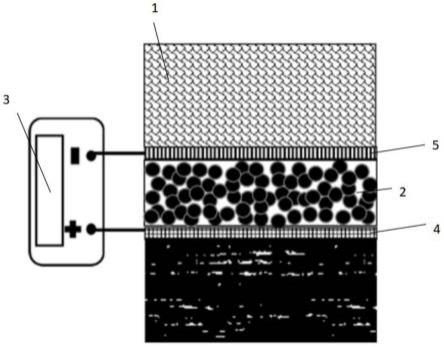

35.图1为本技术提供的一种电催化强化覆盖法原位修复沉积物的装置的基础设计图;

36.图2为使用电催化强化覆盖方法对沉积物进行原位修复的效果图;

37.图3为上覆水中cod的浓度规律图;

38.图4为电催化强化覆盖方法对沉积物中孔隙水的污染物的的去除效果图;

39.附图标记:1、电解槽;2、三维电极覆盖层;3、直流电源;4、阳极;5、阴极。

具体实施方式

40.为使本技术实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。在下面的描述中,提供诸如具体的配置和组件的特定细节仅仅是为了帮助全面理解本技术的实施例。因此,本领域技术人员应该清楚,可以对这里描述的实施例进行各种改变和修改而不脱离本技术的范围和精神。另外,为了清楚和简洁,实施例中省略了对已知功能和构造的描述。

41.应该理解,说明书通篇中提到的“一个实施例”或“本实施例”意味着与实施例有关的特定特征、结构或特性包括在本技术的至少一个实施例中。因此,在整个说明书各处出现的“一个实施例”或“本实施例”未必一定指相同的实施例。此外,这些特定的特征、结构或特性可以任意适合的方式结合在一个或多个实施例中。

42.此外,本技术可以在不同例子中重复参考数字和/或字母。这种重复是为了简化和清楚的目的,其本身并不指示所讨论各种实施例和/或设置之间的关系。

43.本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,a和/或b,可以表示:单独存在a,单独存在b,同时存在a和b三种情况,本文中术语“/和”是描述另一种关联对象关系,表示可以存在两种关系,例如,a/和b,可以表示:单独存在a,单独存在a和b两种情况,另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”关系。

44.本文中术语“至少一种”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,a和b的至少一种,可以表示:单独存在a,同时存在a和b,单独存在b这三种情况。

45.还需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含。

46.实施例1

47.本实施例主要介绍一种电催化强化覆盖法原位修复沉积物的装置的基础设计,具体请参考图1,其包括电解槽1、三维电极覆盖层2、直流电源3、阳极4和阴极5;其特征在于,

48.所述直流电源3的正极和阳极4相连;

49.所述直流电源3的负极和阴极5相连;

50.所述阳极4位于电解槽1的底部;

51.所述阴极5位于电解槽1内的水面上;

52.所述三维电极覆盖层2填充在阳极4和阴极5间。

53.进一步的,所述三维电极覆盖层2为具有电催化性能的颗粒状电极层。

54.进一步的,所述阳极4的材料为活性电极材料。

55.进一步的,所述阳极4和阴极5的投影尺寸相同。

56.进一步的,所述阳极4和阴极5投影尺寸均为6cm

×

4.5cm。

57.进一步的,所述电解槽1的材料为丙烯酸板。

58.进一步的,所述电解槽1为容积200~600ml的六面体槽。

59.进一步的,所述阳极4为网状的ti/ruo2-iro2。

60.进一步的,所述阳极4为网状的pbo2。

61.进一步的,所述阳极4为网状的sno2。

62.本技术采用电催化技术,由于电催化技术的氧化性强,效率高,因此可以实现绝大多数有机污染物的高效降解。

63.本技术设计的覆盖材料采用颗粒状电极,可实现抑制污染物释放和增大电催化面积的协同效果。

64.本技术只采用电氧化技术,无需添加任何化学药剂,绿色清洁;设备简单,操作简便,可通过不断移动实现大规模底泥修复工程;可以直接将溶解性有机质转化为co2,n2和无机离子脱离底泥,进而实现沉积物中污染物的去除和抑制污染物释放扩散的技术效果。

65.实施例2

66.基于上述实施例1,本实施例主要介绍一种电催化强化覆盖法原位修复沉积物的装置的最优化设计;

67.所述电解槽是一个容积为400ml的矩形平行六面体槽,材料由丙烯酸板制成。

68.所述电解槽中放置有沉积物表层样和上覆水。

69.进一步的,选用大华kxn-645d作为直流电源,其有效电流和有效电压分别为0-64v和0-5a。

70.进一步的,采用网状的ti/ruo2-iro2作为阳极,泡沫铁作为阴极,电极的投影尺寸均为6cm

×

4.5cm。

71.进一步的,所述覆盖材料为具有电催化性能的颗粒状电极,可采用mno2,al2o3或活性炭材料。

72.进一步的,所述阳极ti/ruo2-iro2通过压力或自身重力作用,放置于电解槽中的河湖底泥中,插入5-10cm。

73.进一步的,所述阴极材料固定于上覆水中。

74.进一步的,所述阳极与阴极间距10-20cm。

75.进一步的,所述阳极与阴极中间层填充三维电极覆盖层。

76.本技术设计的电催化强化覆盖法原位修复沉积物的装置,只采用了电解槽、三维电极覆盖层、直流电源、阳极和阴极组合设计,整体设施简单,操作方便,可移动性强,可用于修复大面积的污染底泥,并对底泥中多种污染物进行去除,实现溶解性有机碳的下降。

77.实施例3

78.基于上述实施例1-2,本实施例主要介绍采用一种电催化强化覆盖法原位修复沉积物的方法。

79.一种电催化强化覆盖法原位修复沉积物的方法,其包括以下步骤:

80.步骤s1、使用彼得森采泥器采集沉积物污染较为严重的沉积物表层样和上覆水;

81.步骤s2、对步骤s1中采集的沉积物表层样和上覆水分别进行保存处理;

82.步骤s3、将步骤s2中的沉积物表层样和上覆水进行搅拌混合;

83.步骤s4、使用电催化强化覆盖法原位修复沉积物的装置对步骤s3获得的混合物进行处理。

84.本技术针对针对河湖沉积物的复杂成分,现有的河湖沉积物处理装置无法兼顾降解去除和抑制释放污染物的技术问题,设计了基于电催化强化覆盖法原位修复沉积物的装置的沉积物修复方法,简单可行,在实际生活中可替代。

85.同样,将本实施例设计的装置进行放大,只保留直流电源、三维电极覆盖层2、阳极和阴极,连接并通电,直接用于河湖中;将阳极自然沉底,并放置三维电极覆盖层,进而实现沉积物中污染物的去除和抑制污染物释放扩散的协同效果。

86.实施例4

87.基于上述实施例1-3,本实施例主要介绍采用一种电催化强化覆盖法原位修复沉积物方法的效果验证。

88.在处理之前,首先提取200g沉积物,然后加入250ml滇池外海的上覆水,充分搅拌后,插入电极板进行电催化处理,在阳极和阴极的3个间隙中,分别于0,6,12,24,48,72,120,168和240h后取3个平行样品,测定沉积物和上覆水的溶解性有机质的含量。

89.具体效果请参考图2,图2为使用电催化强化覆盖方法对沉积物进行原位修复的效果图,通过测定上覆水中污染物的浓度评估修复效果,选定多环芳烃中的菲为目标污染物,设置对照组,电极组,电极+10cm覆盖和电极+20cm覆盖。具体差异为:

①“

覆盖组”为在20cm厚度的滇池沉积物上,添加厚度为15cm的颗粒状覆盖材料,可采用mno2,al2o3或活性炭材料,测定覆盖后不同时间上覆水中的菲浓度;

②“

电极组”为在20cm厚度的滇池沉积物上,水平放置2个平面电极,贴近沉积物表面的为阳极,水平上方的为阴极,间距为15cm,在通电的条件下测定阴极上覆水中不同时间的菲浓度;

③“

电极+10cm覆盖组”为在20cm厚度的滇池沉积物上,水平放置2个平面电极,贴近沉积物表面的为阳极,水平上方的为阴极,间距为15cm,在两个电极中间添加厚度为15cm的颗粒状覆盖材料,可采用mno2,al2o3或活性炭材料,在通电的条件下测定阴极上覆水中不同时间的菲浓度;

④“

电极+20cm覆盖组”为在20cm厚度的滇池沉积物上,水平放置2个平面电极,贴近沉积物表面的为阳极,水平上方的为阴极,间距为20cm,在两个电极中间添加厚度为20cm的颗粒状覆盖材料,可采用mno2,al2o3或活性炭材料,在通电的条件下测定阴极上覆水中不同时间的菲浓度。

90.实验结果表明,只有电极催化的条件下,会因为强烈的扰动导致污染物从沉积物中释放;对照组结果表明,在不添加任何材料和工艺下,上覆水中菲的浓度达到相对较高的

一个平衡浓度;电极+覆盖结果表明,可以显著降低上覆水中菲的浓度,抑制其释放。

91.上覆水中cod的浓度规律请参考图3,其规律与菲浓度规律相同。上覆水中cod的浓度为33.1~36.7mg/l,在“对照组”条件下,上覆水cod浓度略有降低,降至24.5mg/l;“电极组”条件下,上覆水cod浓度快速升高,180min后升值最高213.4mg/l,这是由于电解过程扰动沉积物,造成大量有机物释放;“电极+10cm覆盖组”条件下,上覆水中cod浓度低于“对照组”,最终降至15.7mg/l,说明抑制了有机污染物的释放;“电极+20cm覆盖组”条件下,上覆水中cod浓度在所有工艺条件下为最低,经过6h的处理后降低至7.8mg/l,说明在抑制污染物释放的同时清除了大量的污染物质。

92.使用电催化强化覆盖方法对沉积物中孔隙水的污染物的的去除效果请参考图4,选定多环芳烃中的菲为目标污染物,设置覆盖组,电极组,电极+10cm覆盖和电极+20cm覆盖。实验结果表明,只有电极催化的条件下,孔隙水中菲的浓度下降最快,这不仅是因为降解作用,还有扰动引起的菲的释放;覆盖组的结果表明在只有覆盖材料的调节下,孔隙水中菲的浓度比较稳定,缓慢下降的原因是其有少量释放,以及微生物的降解作用;电极+覆盖的结果表明该组合工艺可以显著降低孔隙水中菲的浓度,10cm覆盖的修复效果好于20cm,其原因是20cm的覆盖可以更好的抑制污染物释放。

93.综上,电催化强化覆盖工艺,可以同时实现沉积物中污染物的去除和抑制污染物释放扩散的协同效果,具有很好的应用前景。

94.以上所述仅为本发明的优选实施例而已,其并非因此限制本发明的保护范围,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,通过常规的替代或者能够实现相同的功能在不脱离本发明的原理和精神的情况下对这些实施例进行变化、修改、替换、整合和参数变更均落入本发明的保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1