一种沉水植物与鱼类共存的水下生态系统构建方法与流程

本发明涉及富营养化水体生态治理,具体涉及一种沉水植物与鱼类共存的水下生态系统构建方法。

背景技术:

1、近些年来,我国环境问题愈发突出,其中水环境污染尤为严峻。水环境质量恶化,严重影响水生态系统的结构、功能和水资源的利用,还直接危害人类的身体健康。由此,产生了水体修复的概念,其中保护和恢复沉水植被已成为保护和治理水体环境的重要生态措施。由于透明度、水深、水质和底质等水环境因子的影响,沉水植被自然恢复非常困难,目前多项研究结果和工程案例均采用人工协助下的水生植被重建以达到水下沉水植物和水下生态系统的恢复。

2、沉水植物(submerged macrophyte)是指大部分生活周期内营养体全部沉没水中,有性繁殖部分可沉水、浮水或挺立水面(wetxel,1983),植株扎根基质的水生植物。具有:初级生产、水生植物多样性维护、底质环境稳定、营养固定和缓冲功能、清水功能与景观美化功能。

3、目前采用人工协助的种植方法通常是扦插法、抛投法和容器育苗种植法等,上述方法适宜于应用在水体透明度较好、深度较浅和底质较好的适宜沉水植物生长的水域。如今河湖水体富营养化严重,在水体透明度低、水体深度大、底质恶劣的条件下,目前采用人工协助的种植方法有很大的局限性,沉水植物成活率很低,植被恢复困难。在透明度(光照直接影响水生植物生长)、水深、水质和底质等水环境因子的影响下,直接引用受污染(富营养化)河道水体人工恢复的事例很少,为保证水体透明度,多数情况采用自来水作为种植沉水植物的人工湖泊等水体的初始水源,并限制富营养化的自然水体排入,长期以经处理后的水为补充水源,造成资源浪费。即便如此,系统仍难以稳定存活需要人工持续维护:为了避免氨氮等超标,影响沉水植物生长,多数情况下水体内不允许鱼类等水生动物存在,造成水下生态链缺失,需定期打捞因自然死亡的沉水植物,定期收割过度生长繁殖的植物。现有另一种技术采用化学药剂投放(如投加絮凝剂以降低水体浊度、加入消毒剂、有机酸、杀虫剂、灭藻剂、表面活性剂、底质改良剂或重金属络合剂)等对受污染水体进行处理后作为种植沉水植物的人工湖泊等水体的水源,但投放的化学药剂对水生态环境造成二次污染,破坏了水下生态系统的恢复(各类化学药剂会杀灭或抑制水中微生物种群,难以建立水下生态循环系统),在此水体环境下,水生动物难以存活,水下生物链依然缺失,需要依赖于定期的化学药剂投放及人工定期打捞、收割,依然不能建立具有持续自净能力的水下生态系统,而依赖于定期的化学药剂投放。

4、因此明确沉水植物、水生动物(鱼类)及水环境之间的关系,建立三者之间的持续性、良性、具备自净能力水生态系统是现在技术尚未解决但又急需解决的技术难题。如何为沉水植物的生长提供一个适宜的、持续性的、能抵抗冲击负荷的生长环境是富营养化水体生态治理的关键。

技术实现思路

1、本发明的目的是为了克服现有技术存在的受沉水植物生长条件制约不能直接引用富营养化水体进行种植沉水植物;为了避免水体中氨氮等超标,影响沉水植物生长,水体内不允许鱼类等水生动物共存,造成水下生态链缺失;采用化学药剂投放等对富营养化水体进行处理后,作为种植沉水植物的的水源,化学药剂对水生态环境造成二次污染,破坏水下生态系统的恢复;沉水植物生存对光的大量需求和硝化细菌避光性之间的矛盾,以及硝化细菌附着性难以解决的问题,提供一种沉水植物与鱼类共存的水下生态系统构建方法,该方法直接以富营养化河湖水体种植沉水植物,构建低碳污染水体生态处理以适宜沉水植物及鱼类共存,构建具备持续自净能力的水下生态系统。

2、为了实现上述目的,本发明提供了一种沉水植物与鱼类共存的水下生态系统构建方法,该方法包括以下步骤:

3、(1)在富营养化水体中投放中空多孔细菌屋,构建水中硝化细菌培养条件,所述富营养化水体的深度为0.85~2m,透明度为35~45cm;

4、(2)将硝化菌与芽孢杆菌以8~12:1的重量比混合,并将所得混合菌种与富营养化水以1:35~45的重量比混合,然后依次通入空气、调节温度和ph值、曝气,之后将所得菌液泼洒到富营养化水体中培养,建立硝化系统;

5、(3)在富营养化水体中种植沉水植物并投放杂食性鱼类。

6、优选地,所述富营养化水体中总磷的浓度为0.1~0.3mg/l,所述无机氮的浓度为0.3~0.5mg/l。

7、优选地,所述富营养化水体的深度为0.85-2米。

8、优选地,所述富营养化水体的透明度为80~90cm。

9、优选地,在步骤(1)中,将所述中空多孔细菌屋按照1~2g/l的比例投放到所述富营养化水体中。

10、优选地,在步骤(1)中,所述中空多孔细菌屋为石英材质和/或陶瓷材质。

11、优选地,在步骤(2)中,将温度调节至25~35℃,将ph值调节至7.5~8.2。

12、优选地,在步骤(2)中,所述曝气时间为20~30小时。

13、优选地,在步骤(2)中,泼洒到富营养化水体中的所述菌液的体积不超过所述富营养化水体的体积的万分之六。

14、优选地,在步骤(2)中,将所得菌液泼洒到富营养化水体中培养9~13天。

15、优选地,在步骤(3)中,所述沉水植物为狐尾藻、金鱼藻、苦草、菹草和黑藻中的一种或两种以上。

16、优选地,在步骤(3)中,所述杂食性鱼类为鲤鱼、鲫鱼、洄鱼和丁岁鱼中的一种或两种以上。

17、本发明的优点主要体现在以下几个方面:

18、(1)现有技术采用人工协助的种植方法有很大的局限性,沉水植物成活率很低,植被恢复困难。受沉水植物生长条件制约一般不直接引用受污染(富营养化)河道水体进行人工恢复而采用自来水作为种植沉水植物的人工湖泊等水体的初始水源,并限制富营养化的自然水体排入,长期以经处理后的水为补充水源,造成资源浪费。

19、而本发明所述方法直接以富营养化河湖水体种植沉水植物,通过生态技术手段对水体透明度、水中氨态氮(nh3-n)、磷系、硫系污染物进行控制,调节水体ph值,降低水体bod、cod,分解蛋白质和复杂多糖,分解水溶性有机物,形成优势种群,抑制有害藻类及水生动物致病菌,从而建立具有持续自净能力的水下生态系统,以适应沉水植物生长。

20、(2)现有技术采用自来水作为种植沉水植物的人工湖泊等水体的初始水源,并限制富营养化的自然水体排入,系统仍难以稳定存活,需要人工持续维护:为了避免氨氮等超标,影响沉水植物生长,多数情况下水体内不允许鱼类等水生动物存在,造成水下生态链缺失,需定期打捞因自然死亡的沉水植物,定期收割过度生长繁殖的植物。

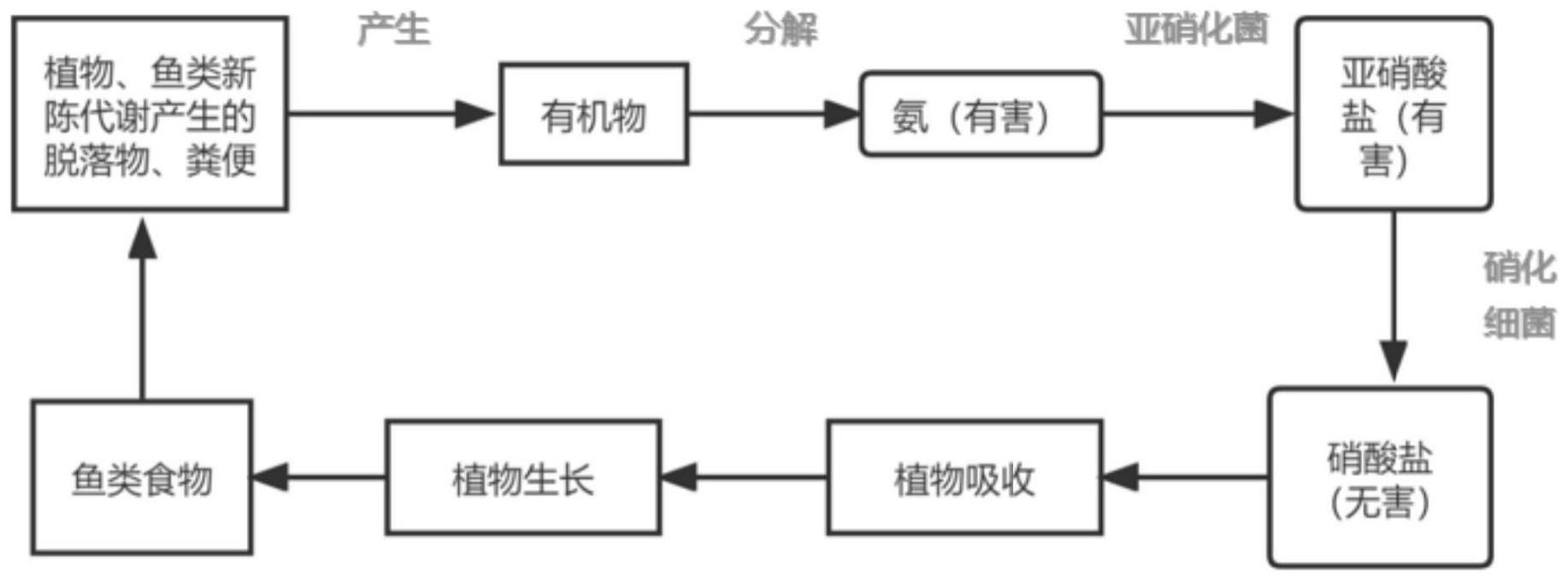

21、而本发明通过对水体进行预处理,在水体中建立硝化系统,水体透明度、水中氨态氮(nh3-n)、磷系、硫系污染物得到控制。投放鱼类后,鱼类排泄物、脱落物、新陈代谢的植物为水体提供碳源,形成如图1所示的氮循环,可表示为:生物(有机物)—>氨—>亚硝酸盐—>硝酸盐—>生物(有机物)。

22、氮循环形成后,合理投放杂食性鱼类,健全了水下生物链,鱼类可部分以水草为食物,避免水下植物过度生长繁殖,可避免现在技术下沉水植物需定期收割的问题。根据实验研究,在水深0.85~2m米的情况下,每平方米水域初期投放3-5尾杂食性鱼苗,既可有效避免植物过度生长繁殖,又不会产生过量有机废物,超过水下生态系统容量。后期,根据鱼类繁殖情况,可定期打捞,创造经济价值。

23、(3)现有技术采用化学药剂投放(如投加絮凝剂以降低水体浊度、加入消毒剂)等对受污染水体进行处理后,作为种植沉水植物的人工湖泊等水体的水源,但投放的化学药剂对水生态环境造成二次污染,破坏了水下生态系统的恢复(各类化学药剂会杀灭或抑制水中微生物种群,难以建立水下生态循环系统),在此水体环境下,水生动物难以存活,依然不能建立具有持续自净能力的水下生态系统,而依赖于定期的化学药剂投放。

24、本发明所述方法无需投放化学药剂,不会对水下生物及微生物造成破坏。通过生态技术手段为沉水植物及水生动物的生长提供一个适宜的、持续性的、适宜具备持续自净能力的水下生态系统。

25、(4)现有技术难以解决沉水植物生存对光的大量需求和硝化细菌避光性之间的矛盾,以及硝化细菌附着性的问题。

26、氨氮是水体中的营养素,可导致水富营养化现象产生,是水体中的主要耗氧污染物,对沉水植物、鱼类及其它水生生物有毒害。自然界中氨化合物的分解由硝化细菌(亚硝酸菌、硝酸菌)完成。在自然水体中适宜硝化细菌栖息的环境很少,尤其是种植沉水植物对光照的大量需求,水体中透光度要求高,更是难以建立硝化系统,故现有技术未使用硝化细菌来预处理待栽种沉水植物的富营养化水体,也无法建立具有持续自净能力的水下生态系统。

27、一方面,本发明在待种植沉水植被的水中投放中空多孔细菌屋,一是为硝化细菌提供了附着物,二是为硝化细菌提供了避光环境,创造了硝化细菌生长繁殖的有利环境。根据实验数据,在相同环境下,投放中空多孔细菌屋的硝化细菌繁殖速度为未投放情况下增长近650%。

28、另一方面,本方法投放硝化细菌及辅助菌种芽孢杆菌,提高了硝化菌繁殖速度,加快了硝化系统的建立。本发明所述方法将硝化菌与芽孢杆菌按照特定比例混合投放比单独投放硝化菌繁殖速度增加1.2~1.3倍。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!