一种水产养殖尾水治理系统的制作方法

1.本实用新型涉及水治理技术领域,具体涉及一种水产养殖尾水治理系统。

背景技术:

2.淡水池塘养殖是我国水产养殖重要的生产方式。2017年全国淡水池塘养殖面积252.78万公顷,产量212.2亿吨,占淡水养殖总产量的73%。新时期,我国淡水养殖池塘面临的环境污染和品质安全双重压力不断加大。因此,在划定的养殖区、限养区内建设尾水处理系统,如何实现尾水达标排放或者区域内循环使用是亟待解决的问题。

技术实现要素:

3.本实用新型旨在解决现有技术中存在的技术问题,特别创新地提出了一种水产养殖尾水治理系统,有效去除水产养殖尾水中的杂质、氮磷、有害微生物,使得水产养殖尾水处理且再利用,最终实现尾水的达标排放或回收利用。

4.为了实现本实用新型的上述目的,本实用新型提供了一种水产养殖尾水治理系统,包括沿水流方向依次紧邻设置的沉淀池、曝气池和生态塘,所述沉淀池与曝气池之间通过第一池埂隔开,所述曝气池和生态池之间通过第二池埂隔开,所述第一池埂与第二池埂上均设有透水闸口,所述透水闸口处设有透水坝,所述沉淀池的水透过透水坝流入曝气池,所述曝气池的水透过透水坝流入生态塘;所述沉淀池的前侧壁上开设有进水口,所述生态塘的后侧壁上设有出水口,所述进水口、出水口以及第一池埂与第二池埂的透水坝中相邻的两个互相左右错开设置;

5.所述曝气池内设有曝气设备和若干微生物附着载体,所述微生物附着载体上设有微生物组合填料,所述生态塘的中部设有生态小岛,所述生态小岛从内到外依次分为挺水植物区和浮叶植物区,所述生态塘内还设置有围绕生态小岛设置的沉水植物区,所述沉水植物区与生态小岛之间留有间隙。

6.上述方案中:所述透水坝从前向后依次分为前透水层、吸附层和后透水层,所述前透水层包括下部的混凝土筑体以及位于混凝土筑体上方的用透水砖砌成的透水层,所述后透水层由透水砖砌成,所述透水砖上开设有若干前后相通的透水孔,所述吸附层由多孔吸附介质制成。设置的混凝土筑体能够仅让其上方的水流入到曝气池内,下方的水带有杂质较多,以及沉淀的颗粒物位于水底,能够有效避免流入到曝气池内。设置的吸附层能够进一步吸附流过的水中的杂质,提高过滤效果。其中,吸附介质可以采用陶粒、火山石等按照一定比例混合而成。

7.上述方案中:所述第一池埂与第二池埂为前后两侧均为斜面的梯形体,所述透水坝为前后两侧与对应的第一池埂或第二池埂的顶边的前后两侧齐平的长方体状,所述第一池埂、第二池埂上与透水闸口相邻的侧壁上均砌有透水砖,提高透水面积。

8.上述方案中:所述沉淀池、曝气池和生态塘的深度依次减小,所述第一池埂上透水坝的混凝土筑体的厚度大于第二池埂的混凝土筑体的厚度。由于第二池埂为最后一处过滤

拦截部位,如上设置能够提高拦截的水位,使杂质能够有效拦截在沉淀池和曝气池内。

9.上述方案中:若干所述微生物附着载体呈矩阵设置,每个所述微生物附着载体包括若干个竖向间隔设置的填料支架、若干串微生物附着床和上下两根用于将填料支架串联在一起的牵引绳,每串微生物附着床的两端均分别固定在上下两根牵引绳上,所述微生物附着床上设有微生物组合填料,所述填料支架的底端均插入到曝气池的底部。能够通过微生物附着床利用微生物膜法处理cod、nh

3-n等营养物质,设置的填料支架和牵引绳形成的安装架,能够稳定固定微生物附着床。

10.上述方案中:上侧的所述牵引绳的两端均连接有固定锚石,通过固定锚石牵引固定在曝气池的底部,下侧的所述牵引绳上固定有送气管,所述送气管上开设有若干气孔。能够通过固定锚石提高填料支架的稳定性,避免受水流的影响而倾斜倒塌。设置的送风管能够为微生物附着床送风。

11.上述方案中:所有的气孔均朝上设置,设置合理。

12.上述方案中:所述第一池埂与第二池埂上均靠顶部设有溢流口,所述溢流口紧邻透水坝设置,所述生态塘靠后侧设有溢洪口,所述生态塘的后侧设有排空管,所述排空管上设有蝶阀。能够在水较多的情况下进行溢流,避免被冲塌。

13.上述方案中:所述沉淀池内设有用于喷洒消毒剂的喷淋系统,进一步提高沉淀池的消毒效果。

14.上述方案中:所述沉淀池、曝气池和生态池的内侧壁均为堤坝状的斜面,且均铺设有hdpe防渗膜。避免尾水向外渗透,保障处理效果和满足排放需求。

15.综上所述,由于采用了上述技术方案,本实用新型的有益效果是:能够对排放的养殖尾水依次进行沉淀、吸附、微生物处理和植物净化,同时利用排放的养殖尾水种植各类植物,实现生态回用。有效去除水产养殖尾水中的杂质、氮磷、有害微生物,解决了养殖尾水造成的污染问题,减少了对环境的污染和破坏,实现养殖尾水治理及生态回用。

附图说明

16.本实用新型的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:

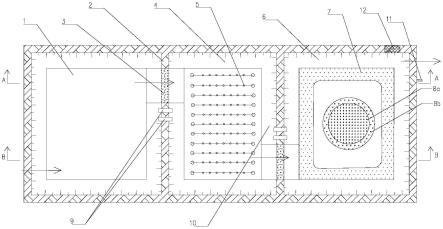

17.图1是本实用新型的示意图;

18.图2是图1中a-a处的剖视图;

19.图3是图1中b-b处的剖视图;

20.图4是第一池埂与透水坝的立体图;

21.图5是透水坝的示意图;

22.图6是透水砖的示意图;

23.图7是第一池埂与透水坝的俯视图;

24.图8是微生物附着载体的示意图。

具体实施方式

25.下面详细描述本实用新型的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参

考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本实用新型,而不能理解为对本实用新型的限制。

26.如图1-图8所示,一种水产养殖尾水治理系统,包括沿水流方向依次紧邻设置的沉淀池1、曝气池4和生态塘6。其中,沉淀池1的面积占总面积的20%,曝气池4的面积占总面积的40%,生态塘6的面积占总面积的20%。除此之外,若本治理系统用于虾养殖场的尾水处理,则总面积不少于该养殖场的6%。若本治理系统用于鱼养殖场的尾水处理,则总面积不少于该养殖场的8%。

27.沉淀池1与曝气池4之间通过第一池埂2隔开,曝气池4和生态池之间通过第二池埂10隔开。第一池埂2与第二池埂10上均设有透水闸口,透水闸口处设有透水坝3,沉淀池的水透过透水坝流入曝气池4,曝气池4的水透过透水坝流入生态塘6;沉淀池1的前侧壁上开设有进水口,生态塘6的后侧壁上设有出水口,进水口、出水口以及第一池埂2与第二池埂10的透水坝3中相邻的两个互相左右错开设置,能够形成迂回的水流方向,增加水流动的路程,提高处理效果和时间。

28.其中,沉淀池1用于养殖尾水进行—定时间的停留和存储,是促使水中悬浮物沉降和沉淀的水池,必要时可以考虑添加絮凝剂除磷等。具体的,沉淀池1池深25m,水深2.3m。并且沉淀池1内设有用于喷洒消毒剂的喷淋系统,进一步提高沉淀池1的消毒效果。

29.透水坝3从前向后依次分为前透水层3a、吸附层3c和后透水层3d,包括下部的混凝土筑体3b以及位于混凝土筑体3b上方的用透水砖砌成的透水层,后透水层3d仅采用透水砖13砌成,透水砖13上开设有若干前后相通的透水孔13a,吸附层3c由多孔吸附介质填充在前透水层3a和后透水层3d之间形成。设置的混凝土筑体3b能够仅让其上方的水流入到曝气池内,下方的水带有杂质较多,以及沉淀的颗粒物位于水底,能够有效避免流入到曝气池内。设置的吸附层3c能够进一步吸附流过的水中的杂质,提高过滤效果。其中,吸附介质可以采用陶粒、火山石等按照一定比例混合而成。

30.最好是,第一池埂2与第二池埂10为前后两侧均为斜面的梯形体,透水坝3为前后两侧与对应的第一池埂2或第二池埂10的顶边的前后两侧齐平的长方体状,第一池埂2、第二池埂10上与透水闸口相邻的侧壁上均砌有透水砖13,提高透水面积。并且,沉淀池1、曝气池4和生态塘6的深度依次减小,即第一池埂2底端所处的深度深于第二池埂10,第一池埂2上透水坝3的混凝土筑体3b的厚度厚于第二池埂10的混凝土筑体3b的厚度。由于第二池埂10为最后一处过滤拦截部位,如此设置能够提高拦截的水位,使杂质能够有效拦截在沉淀池1和曝气池4内。

31.曝气池4内设有曝气设备和若干微生物附着载体5,曝气设备可以采用曝气增氧机,微生物附着载体5上设有微生物组合填料。若干微生物附着载体5呈矩阵设置,每个微生物附着载体5包括若干个竖向间隔设置的填料支架5a、若干串微生物附着床5d和上下两根用于将填料支架5a串联在一起的牵引绳5b。其中,牵引绳5b可以采用钢丝绳。

32.每串微生物附着床5d的两端均分别固定在上下两根牵引绳5b上,微生物附着床5d上设有微生物组合填料,填料支架5a的底端均插入到曝气池4的底部。能够通过微生物附着床5d利用微生物膜法处理cod、nh

3-n等营养物质,设置的填料支架5a和牵引绳5b形成的安装架,能够稳定固定微生物附着床5d。

33.上侧的牵引绳5b的两端均连接有固定锚石5c,通过固定锚石5c牵引固定在曝气池

4的底部,下侧的牵引绳5b上固定有送气管5e,送气管5e上开设有若干气孔。能够通过固定锚石5c提高填料支架5a的稳定性,避免受水流的影响而倾斜倒塌。设置的送风管能够为微生物附着床5d送风,并且所有的气孔均朝上设置,设置合理。

34.曝气池4用于降养殖尾水在池内停留—定时间,利用增氧曝气,促进微生物好氧分解去除有机物。具体的,曝气池4池深1.8m,且每亩配置3kw曝气增氧机。曝气池4每亩配置微生物附着床5d4000个,组合填料高度为1m。

35.生态塘6的中部设有生态小岛8,生态小岛8从内到外依次分为挺水植物区8a和浮叶植物区8b,生态塘6内还设置有围绕生态小岛8设置的沉水植物区7,沉水植物区7与生态小岛8之间留有间隙。

36.具体的,生态塘6的池深1.5m,正常水深1.3m。每3亩配置一台功率1.5kw的增氧设施。生态塘6末端设置出水口或安装汽油回用泵业主自备。生态塘6内30%区域配置沉水植物区7,沉水植物区7的底部铺设100mm的种植土,可以种植常绿苦草、轮叶黑藻等。

37.生态塘中部20%区域配置生态小岛8,生态小岛8外圈25%区域配置浮叶植物区8b,浮叶植物区8b可以种植睡莲、萍蓬草等。小岛内圈75%区域配置挺水植物区8a,挺水植物区8a可以种植黄菖蒲、风车草或水葱等。生态小岛8以土垒砌,高lm,面积根据具体点位划分。生态塘6内每亩养殖鱼苗或滤食性鱼类100-200尾。

38.最好是,第一池埂2与第二池埂10上均靠顶部设有溢流口9,溢流口9紧邻透水坝3设置,生态塘6靠后侧设有溢洪口12,能够在水较多的情况下进行溢流,避免被冲塌。生态塘6的后侧设有排空管11,排空管11上设有蝶阀,便于降生态塘6内的水排出。

39.最好是,沉淀池1、曝气池4和生态池的内侧壁均为堤坝状的斜面,且均铺设有hdpe防渗膜,避免尾水向外渗透,保障处理效果和满足排放需求。

40.使用时,通过原有排水渠或排水管收集进入沉淀池1,通过沉淀池1沉淀除杂,去除颗粒性杂志,并可以向沉淀池1内喷射消毒剂等实现尾水消毒处理。后续借助水力推流通过透水坝过滤透水,通过吸附层3c的多孔吸附介质吸附出去部分营养物质,再进入曝气池4。通过曝气池4微生物膜法度处理cod、nh

3-n等营养物质,后续借助水推流通过二次透水,再次过滤除杂,汇入末端生态塘6,通过植物深度净化及蓄水回用,实现养殖尾水治理及生态回用。

41.尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,本领域的普通技术人员可以理解:在不脱离本实用新型的原理和宗旨的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由权利要求及其等同物限定。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1