一种医用台式除锈仪的制作方法

1.一种医用台式除锈仪,属于医疗器械技术领域。

背景技术:

2.在医疗行业中,部分医疗器械在使用一段时间之后会生锈,因此需要对生锈的医疗器械进行除锈。在现有技术中,普遍采用的除锈方式是将生锈的医疗器械放置到除锈仪中,加入除锈剂对医疗器械进行除锈。在现有技术中,医用除锈仪普遍存在如下缺陷:(1)功能单一、除锈效果不理想。目前市面上的医用除锈仪普遍采用浸泡除锈的方式,或增设加热装置辅助除锈,然而由于医疗器械的特殊性,器械本身一些较为隐蔽的位置难以通过浸泡的方式将锈蚀彻底清除,因此除锈不理想。(2)为了增强除锈效果,目前在一些除锈仪除了增设加热装置的方式增强除锈效果之外,还在除锈槽的底部设置超声波换能器,利用超声波清洗机的原理对医疗器械进行超声波除锈,因此针对锈迹较为严重的医疗器械,可以在传统浸泡除锈一段时间进行预除锈,然后开启超声波换能器,以提高除锈效果。然而,在利用超声波清洗仪清洗物件时,被清洗物件需要与除锈槽的底部形成一定间隔,如果被清洗物件直接与除锈槽的底部接触,则会影响清洗效果,因此在超声波除锈时,难以达到预期的效果。

3.目前最常见的解决方法是:1)在除锈槽的底部放置一定高度的间隔部件(如框体),使被清洗物件与除锈槽的底部形成一定间隔,因此十分不便,并且在间隔部件的取放过程中,不可避免的会造成除锈剂的浪费,由于除锈剂的价格较为昂贵,因此在一定程度上增加了成本。2)在除锈槽内放置篮筐,篮筐的上部挂在除锈槽的上沿处,使篮筐底部的网孔板与除锈槽的底部形成间隙,然而这种方式的缺陷在于篮筐底部与除锈槽底部的间隙不易调节,若篮筐底部与除锈槽底部的间隙过大,则需要加入较多的除锈剂;若篮筐底部与除锈槽底部的间隙较小,则会影响除锈效果。如果需要兼顾除锈效果以及除锈剂的用量,则需要根据不同除锈仪除锈槽的实际深度定制相对应规格的篮筐,不仅操作较为繁琐,且大大增加了不必要的成本。

技术实现要素:

4.本实用新型要解决的技术问题是:克服现有技术的不足,提供一种通过设置辅助除锈单元,提高了浸泡除锈时的除锈效果,同时通过设置物理除锈机构,避免了浸泡除锈时出现除锈死角的医用台式除锈仪。

5.本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:该医用台式除锈仪,包括外壳,在外壳的上方开口处设置有除锈槽,其特征在于:在所述除锈槽的底部设置有辅助除锈单元,在所述外壳内设置有控制电路,辅助除锈机构接入控制电路中,还设置有与控制电路相连的物理除锈机构,物理除锈机构自外壳其中一个端面上引出。

6.优选的,所述的辅助除锈单元包括贴合固定在除锈槽底部的加热板,以及固定在除锈槽底部的若干超声波换能器。

7.优选的,所述的物理除锈机构包括毛刷,以及与控制电路相连的调速器和驱动毛刷转动的电机,毛刷自外壳的端面上引出,调速器的调速旋钮与毛刷自同一个端面引出,并位于毛刷的前侧。

8.优选的,在所述外壳上表面后侧突出的设置有操作台,所述的控制电路位于操作台内,在操作台表面设置有与控制电路相连的按钮、显示屏以及指示灯,在操作台的端部设置有开关。

9.优选的,所述的除锈槽包括上端开口的槽体,在除锈槽的底面上还开设有用于排放除锈剂的排放口,排放口与外壳内排放管路的入口对接,在排放管路中设置有电磁阀,电磁阀接入控制电路中。

10.优选的,在所述除锈槽的上端口处还设置有盖板,在外壳其中一个端面处设置有用于放置盖板的盖板固定架。

11.优选的,在所述毛刷的侧部设置有毛刷支架,在毛刷支架的顶部固定有观察窗,毛刷位于观察窗的下方。

12.优选的,在所述的除锈槽内放置有可升降的篮筐。

13.优选的,所述的篮筐包括筐体,在筐体的至少一个端面上设置有提手,提手的高度大于筐体的高度,在筐体的端面上设置有两块导向板,在导向板内设置有导向槽,提手从导向槽中穿过,在两块导向板之间还设置有用于与提手挂接的挂钩。

14.与现有技术相比,本实用新型所具有的有益效果是:

15.在本医用台式除锈仪中,通过设置辅助除锈单元,提高了浸泡除锈时的除锈效果,同时通过设置物理除锈机构,避免了浸泡除锈时除锈死角的出现。

16.在进行浸泡除锈时,可以将筐体下降,节省了除锈剂的用量,在进行超声波清洗时,提升筐体的高度,使筐体的底部与除锈槽的底部形成最佳的间隔距离。虽然在筐体的高度提升后,有可能出现筐体顶部的医疗器械位于除锈剂液面之上的情况,此时可以通过不断翻动医疗器械的方式完成最终的除锈处理。虽然在一定程度上降低了工作效率,但是无需再次添加除锈剂,在最大程度上兼顾了超声波清洗时需要预留间隔距离以保证清洗效果和除锈剂用量的问题。

17.通过设置导向板,通过导向板内的导向槽对提手起到导向和限位作用,使得提手与筐体之间活动连接。

附图说明

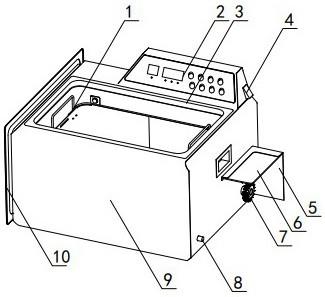

18.图1~2为医用台式除锈仪正向轴测图。

19.图3为省略后盖板的医用台式除锈仪后向轴测图。

20.图4为医用台式除锈仪除锈槽轴测图。

21.图5为医用台式除锈仪篮筐轴测图。

22.图6为医用台式除锈仪篮筐侧视图。

23.图7为医用台式除锈仪导向板结构示意图。

24.其中:1、篮筐

ꢀꢀ

2、操作台

ꢀꢀ

3、除锈槽

ꢀꢀ

4、开关

ꢀꢀ

5、毛刷支架

ꢀꢀ

6、观察窗

ꢀꢀ

7、毛刷

ꢀꢀ

8、调速旋钮

ꢀꢀ

9、外壳

ꢀꢀ

10、盖板

ꢀꢀ

11、调速器

ꢀꢀ

12、超声波换能器

ꢀꢀ

13、加热板

ꢀꢀ

14、排放管路

ꢀꢀ

15、盖板固定架

ꢀꢀ

16、排放口

ꢀꢀ

17、槽体

ꢀꢀ

18、提手

ꢀꢀ

19、挂钩

ꢀꢀ

20、导向板

ꢀꢀ

21、筐体

ꢀꢀ

22、固定管

ꢀꢀ

23、底块

ꢀꢀ

24、导向槽。

具体实施方式

25.图1~7是本实用新型的最佳实施例,下面结合附图1~7对本实用新型做进一步说明。

26.如图1~2所示,一种医用台式除锈仪,包括矩形体状的外壳9,外壳9的上表面设置有开口,开口内为外壳9的内腔。在外壳9的顶部后端的一侧设置有操作台2,在操作台2表面设置有若干按钮、显示屏以及指示灯,在操作台2的端部设置有开关4。在操作台2的内部设置有本医用台式除锈仪的控制电路,操作台2表面的若干按钮、显示屏以及指示灯接入控制电路中,开关4串联在供电回路中,用于接通或断开本医用台式除锈仪的工作电源。

27.在外壳9上表面的开口内设置有除锈槽3,结合图4,除锈槽3包括上端开口的槽体17,槽体17开口端的周圈搭设在外壳9上表面开口处,并通过必要的密封措施(如密封胶)进行密封,在除锈槽3的底面上还开设有用于排放除锈剂的排放口16。在除锈槽3内放置有篮筐1,在除锈槽3上方还盖设有盖板10。在除锈过程中可以将盖板10盖设在除锈槽3的上端开口处;在外壳9的一侧设置有盖板固定架15(见图3),当盖板10取下时可以通过盖板固定架15临时竖立在外壳9的一侧(图1所示状态)。

28.在外壳9相对于盖板固定架15另一侧的端面的后侧设置有毛刷支架5,毛刷支架5的上盖板为水平设置的观察窗6,在观察窗6的下方设置有电机(图中未画出)带动的毛刷7,通过开启毛刷7可以对医疗器械较为隐蔽的位置进行物理除锈,避免出现化学除锈时的死角,保证了除锈效果。在毛刷7的前侧设置有调速旋钮8,通过调速旋钮8对毛刷7的转动速度进行调节。

29.结合图3,在外壳9的背部下方设置有开口,在开口与外壳9的内腔连通,在开口处设置有后盖板(图中未画出)。在外壳9的内腔中设置有调速器11,调速器11的调速旋钮8自外壳9的侧部引出,在调速器11的一侧设置有驱动毛刷7转动的电机(图中未画出),电机的电机轴与毛刷7同轴固定。

30.在除锈槽3的底部固定有加热板13,加热板13贴合在除锈槽3的底部,相比较传统的加热管加热的方式,加热效率更高。在除锈槽3的底部还设置有若干超声波换能器12,通过控制操作台2的相应按钮,可以根据需要开启加热或超声波清洗功能。

31.在外壳9内腔的一侧还设置有排放管路14,排放管路14的入口与除锈槽3底面的排放口16对接,在排放管路14中还设置有电磁阀,通过操作台2的相应按钮可以控制电磁阀解除或导通,实现排液。

32.调速器11、电磁阀、超声波换能器12、加热板13以及驱动毛刷7转动的电机同时接入操作台2内的控制电路中。

33.如图5~6所示,篮筐1包括矩形环状的筐体21,筐体21的上端口为敞口结构在其下端口处设置有网状结构(图中未画出),当篮筐1放入除锈槽3内之后,除锈槽3内的清洗液自动自篮筐1的底部进入,直至除锈槽3和篮筐1内外液位等高。

34.在筐体长度方向两端的端面上分别设置有一组导向板20,在筐体21的每个端面上,两个导向板20竖向对称固定,结合图7,在导向板20的背面的中部突起形成导向槽24,导向槽24沿导向板20的长度方向布置。导向板20固定在筐体21的端面之后,导向槽24沿筐体

21的高度方向设置。

35.在筐体21的两个端面处分别竖向设置有一个提手18,提手18为矩形框体,提手18的高度大于筐体21的高度。两侧提手18的底梁分别相对的向筐体21的内侧垂直弯折,并在弯折处分别固定有一个底块23。提手18前后两条侧梁紧贴筐体21的端面向筐体21的上端口处延伸,且提手18的两条侧梁分别从相对应端面两个导向板20的导向槽24中穿过。导向槽24对提手18起到导向和限位作用,使得提手18与筐体21之间活动连接。

36.在筐体21长度方向的两个端面上还分别设置有一个挂钩19,挂钩19位于相应端面的两个导向板20之间,且位于筐体21的上部。挂钩19同样为矩形框体,在挂钩19底梁的外圈套装有固定管22,挂钩19与固定管22转动连接,固定管22横向固定在筐体21的端面上,通过设置固定管22,将挂钩19固定的筐体21的端面上。挂钩19的顶梁向内侧弯折呈钩状。

37.具体工作过程及工作原理如下:在除锈时,首先向除锈槽3内注入清洗液(除锈剂),然后将放入医疗器械随篮筐1放入除锈槽3内。在进行浸泡除锈时,则将挂钩19传动使之与筐体21端面贴合。在将篮筐1放入医疗器械后放入除锈槽3后,提手18底部的底块23与除锈槽3的底面接触,筐体21下沉至除锈槽3的底部,除锈槽3内的清洗液自动自篮筐1的底部进入,直至除锈槽3和篮筐1内外液位等高,对篮筐1内的医疗器械进行除锈处理。此时可通过操作台2启动加热板13,对除锈槽3内的除锈剂加热,提高浸泡除锈的效果。

38.在进行超声波除锈时,则将筐体21提升,挂钩19随筐体21上升,当挂钩19与提手18的顶梁靠近后转动挂钩19,使挂钩19的钩体挂在提手18的顶梁处,此时筐体21悬浮在除锈槽3内,与除锈槽3的底部形成一定间隔。然后通过操作台2开启除锈槽3底部的超声波换能器12,在浸泡的同时对医疗器械进行超声波除锈,提高了除锈效果。通过设置挂钩19或提手18的弯折位置即可保证筐体21的底部与除锈槽3的底部形成最佳的间隔距离,可以最大程度上发挥超声波清洗的效果。

39.除锈结束之后,通过操作台2开启排放管路14中的电磁阀,将除锈槽3内的除锈剂进行排放。若医疗器械的隐蔽处还存在锈蚀痕迹,可通过毛刷7进行二次除锈。

40.由上述可知,在本医用台式除锈仪中,通过设置加热板13和超声波换能器12,可以在浸泡除锈(化学除锈)时起到辅助除锈的效果。在浸泡除锈结束后可通过毛刷7进行物理除锈,提高了对医疗器械的除锈效果,同时避免了除锈死角的出现。

41.同时通过可升降的篮筐1,当只需要浸泡除锈时,将筐体21下降,节省了除锈剂的用量,若需要进行超声波清洗时,提升筐体21的高度,使筐体21的底部与除锈槽3的底部形成最佳的间隔距离。虽然在筐体21的高度提升后,有可能出现筐体21顶部的医疗器械位于清洗液液面之上的情况,此时可以通过不断翻动医疗器械的方式完成最终的除锈处理。虽然在一定程度上降低了工作效率,但是无需再次添加清洗液,在最大程度上兼顾了超声波清洗时需要预留间隔距离以保证清洗效果和清洗液用量的问题。

42.实施例2:

43.本实施例与实施例1的区别在于:在本实施例1中,在筐体21的其中一个端面上只设置一个提手18,提手18的底梁弯折后延伸至相对的端面处,以保证筐体21提升后不会倾倒。

44.以上所述,仅是本实用新型的较佳实施例而已,并非是对本实用新型作其它形式的限制,任何熟悉本专业的技术人员可能利用上述揭示的技术内容加以变更或改型为等同

变化的等效实施例。但是凡是未脱离本实用新型技术方案内容,依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与改型,仍属于本实用新型技术方案的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1