一种河湖生态清淤施工方法及处理系统与流程

本发明属于生态环境治理领域,尤其是涉及一种河湖生态清淤施工方法及处理系统。

背景技术:

1、清淤疏浚区域临近船舶航道、紧邻大堤及其两侧湿地,施工场地情况复杂,水上水下作业及航道安全保障要求高,河湖底泥中夹杂垃圾多、种类杂、尺寸大,分拣处理难度大,需脱水固结的淤泥量大、需净化处理的尾水量大,干泥固化、尾水净化及生态修复的技术质量标准要求高,面临较多受限区域空间作业、临水作业和现场交叉作业等难题。

技术实现思路

1、有鉴于此,本发明旨在提出一种河湖生态清淤施工方法及处理系统,以解决背景技术中至少一个技术问题。

2、为达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:

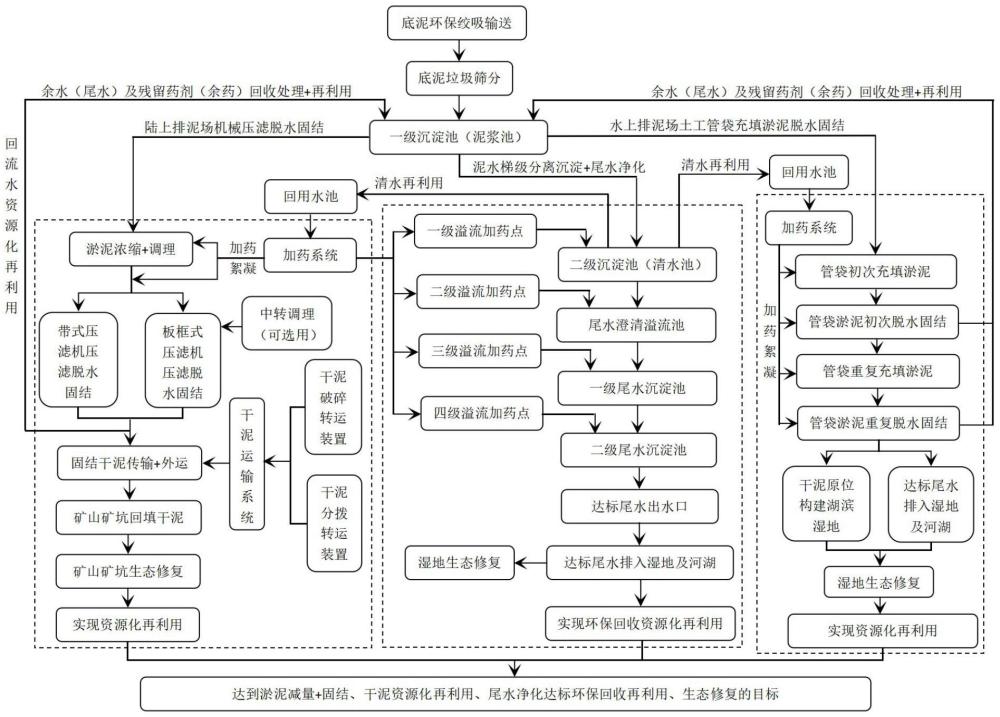

3、一种河湖生态清淤施工方法,包括如下步骤:对河湖生态清淤的陆上排泥的污泥或水上排泥的污泥进行预处理,然后在一级沉淀池内进行泥水梯级分离和沉淀絮凝,得到沉淀絮凝污泥和上清液,上清液进入污水处理系统进行处理;

4、陆上排泥的沉淀絮凝污泥进行机械压滤脱水固结,处理后的污泥用于矿山或矿坑回填与生态修复,污水返回到一级沉淀池进行处理;

5、或者水上排泥的沉淀絮凝污泥进行土工管袋充填脱水固结,处理后的污泥用于湿地构建与生态修复,污水返回到一级沉淀池进行处理。

6、进一步地,陆上排泥的沉淀絮凝污泥进行机械压滤脱水固结包括如下步骤:在一级沉淀池中取样得到粗粒污泥、中粗粒污泥、中粒污泥和微粒污泥;

7、分别对粗粒污泥、中粗粒污泥、中粒污泥和微粒污泥进行浓缩处理和调理,然后压滤得到处理后的污泥。

8、进一步地,粗粒污泥底泥在一级沉淀池的前端区域;

9、中粗粒污泥底泥在抽排池子前部与中部结合部位置;

10、中粒污泥底泥在一级沉淀池的中部区域,微粒污泥底泥则沉淀絮凝污泥在一级沉淀池的末端区域;

11、分别从池子中的前、中、后三个抽排区域进行现场取样,在试验室中测定淤泥粒径,为后续选择药剂配比,选配浓缩调理及压滤机组提供依据;

12、粗粒污泥的粒径为20微米以上;

13、中粗粒污泥的粒径为16微米至20微米;

14、中粒污泥的粒径为14.27微米至16微米;

15、微粒污泥的粒径为14.27微米以下。

16、进一步地,粗粒污泥的浓缩处理和调理包括粗粒污泥在浓缩罐中加药、浓缩、沉淀絮凝污泥,然后再通过带式压滤机组进行脱水固结,期间也添加药剂以促进带式压滤机脱水固结,固结干泥含水率为45%至50%之间,干泥泥饼厚度为25mm至35mm;

17、并且/或者,中粗粒污泥进行取样需要试验人员与压滤机操作人员紧密配合,找到不同粒径的大致分界层,随时转换设备组合,及时调整浓缩罐及压滤机组的药剂配比,及时改变泥浆的输送方向;

18、并且/或者,对中粗粒污泥浓缩处理和调理包括在中粗粒污泥进行加药、浓缩、沉淀絮凝污泥;通过带式压滤机组及板框式压滤机组进行压滤脱水固结,固结干泥含水率为45%至50%之间,干泥泥饼厚度为25mm至35mm。

19、进一步地,步骤s2中对中粒污泥浓缩处理和调理处理包括全部采用两次浓缩调理后,输送至板框式压滤机组进行处理;

20、中粒污泥的表层接近16微米粒径的占比大于50%时,增加池内底泥的取样试验频次,需要试验人员与压滤机操作人员紧密配合,找到不同粒径的大致分界层,随时转换设备组合,然后及时调整浓缩罐及压滤机组的药剂配比,及时改变泥浆的输送方向,即根据实际情况区分选配压滤设备:

21、一部分接近16微米粒径的底泥在调整药剂配比和浓缩罐与中转调理罐两次浓缩调理后,再使用带式压滤机组压滤,同时在带式压滤机组的进泥口端再次添加药剂以促进泥药反应,能够达到干泥含水率45%至55%,干泥泥饼厚度能够达到20mm至30mm的目标;

22、另一部分14.27微米≤粒径<16微米的底泥,则在浓缩调理、中转调理的两次浓缩调理后,再采用板框式压滤机组压滤,能够达到固结干泥含水率45%至50%,干泥泥饼厚度能够达到35mm至40mm;

23、并且/或者,步骤s2中对微粒污泥浓缩处理和调理包括依次进行浓缩罐、中转调理罐和板框式压滤机组,同时调整药剂配比,增加浓缩罐、中转调理罐内泥药的浓缩絮凝时长,增加板框式压滤机组的压滤时长,干泥含水率可以控制在40%至50%之间,泥饼厚度能够达到30mm。

24、进一步地,供给带式压滤机的浓缩罐加入的药剂为:0.5%pac+0.05%pam或0.09%pac+0.15%pam;

25、并且/或者,供给板框式压滤机的浓缩罐加入的药剂为:0.5%pac+0.05%pam;

26、并且/或者,多次供给带式压滤机的加药点药剂配比为:10%pac+(0.1%~0.2%)pam;

27、并且/或者,供给板框式压滤机配合使用的泥浆中转调理罐的药剂配比为:10%pac+(0.1%~0.2%)pam。

28、进一步地,水上排泥的沉淀絮凝污泥进行土工管袋充填脱水固结,包括水上排泥的沉淀絮凝污泥填充到土工管袋内,填充时进行冲注絮凝药物,填充后进行沥水,重复填充、加药、沥水步骤,直至土工管袋填满,静置存放固结;

29、沥出尾水汇集并且输送到一级沉淀池内。

30、进一步地,在河湖旁边上铺设填充完水上排泥的沉淀絮凝污泥的土工管袋,当底层管袋达到充填及脱水固结要求后再进行上一层管袋的充填与脱水固结;

31、上一层管袋充填前用无弹性的绳索对该层管袋进行固定;

32、并且/或者,上一层管袋应铺压在底层两个已完成充填的土工管袋中间位置,底层两个紧贴布置的管袋充填完成后管袋间的间隙,管袋间的间隙通过填充土工布兜泥;

33、管袋吹填应分次进行,需经工前试验确定吹填高度,底层几个管袋同时交替进行,操作人员使用光滑的木棍类器具定期敲击振动管袋表面,以加快淤泥滤水减容过程。

34、河湖旁边上通过土工管袋围绕成一个弧形区域,且与岸边相连,弧形区域上还有若干个矩形铺设的土工管袋;

35、弧形区域的外部再配设一层土工管袋和仿木桩,放木桩外侧再铺设有围隔,围隔与土工管袋和仿木桩之间形成治理水道;

36、治理水道内设有若干个收集藻类的平台,收集藻类的平台对富营养化形成的藻类进行收集,

37、通过围隔将本技术的治理区域与其他区域分开,避免其他区域的富营养化影响本技术治理的区域,并且本技术中设有矩形铺设的土工管袋能够将本技术治理的弧形区域再次分为若干个区域,形成多个生态平衡,若一个区域发生富营养化,对其他区域的影响较小,并且可以及时处理。

38、若治理完弧形区域,以弧形区域为岸边,重复上述操作,能够继续对其他区域湖水进行治理,逐步推广治理河湖全域及周边水系,降低了治理难度,并且能够进行分区,便于管理,且造型美观。

39、进一步地,土工管袋应采用高韧土工材料制作,接缝强度≥85kn/m,渗透性q50≥25l/(m2·s);

40、并且/或者,供土工管袋的药剂配比为:0.5%pac+(0.1%~0.2%)pam;

41、在淤泥上种植漂浮植物、植茎、球茎及种子植物、挺水草本植物;

42、优选地,漂浮植物包括水葫芦、水芹菜;

43、优选地,植茎、球茎及种子植物包括睡莲、荷花、菱角、芡实;

44、优选地,挺水草本植物包括芦苇、水葱、香蒲。

45、一种河湖生态清淤施工方法的处理系统,陆上排泥的污泥系统包括淤泥浓缩罐系统、加药箱系统、中转调理罐系统、余水回收设施;

46、加药箱系统设置在压滤机厂房的压滤机组临近加药箱一侧,加药箱系统、余水回收设施、淤泥浓缩罐系统、中转调理罐系统依次设置。

47、本技术中的污水处理采用cn202310358217.9一种湖滨湿地区域的泥水梯级分离及净化回收利用方法上述专利的方法进行处理。

48、本技术的污泥预处理包括污泥经过环保绞吸式挖泥船疏浚,经排泥管输送至陆上排泥场的一种淤泥筛分过滤分流装置(发明专利:zl 202221191455.2),将底泥与垃圾分离,垃圾临时存储后进行无害化处理,而分离出的底泥则由河湖底泥输入端口的管道排入陆上一级沉淀池(泥浆池)内。

49、一级沉淀池是底泥和陆上压滤厂房余水及残存药剂的回收后的主容纳池,池内底泥经过“物理自沉+环保药剂化学反应”的双重作用下絮凝、沉淀、分层,余水(尾水)进入后续沉淀絮凝污泥系统(实现泥水梯级分离沉淀絮凝污泥+尾水净化澄清),直至净化达到一级排放标准。

50、相对于现有技术,本发明所述的一种河湖生态清淤施工方法及处理系统具有以下优势:

51、1、本技术采用三种“浓缩调理+脱水固结”的工艺关键技术路线,即本项目通过科研试验、施工实践,同时采用“浓缩罐底泥浓缩调理+带式压滤机组脱水固结”、“浓缩罐底泥浓缩调理+中转调理罐底泥二次调理+板框式压滤机组脱水固结”、“土工管袋脱水固结”三种“浓缩调理+脱水固结”的工艺关键技术路线,多场景、多系统、同步实施,针对不同粒径淤泥、不同工况,针对性强,处理效果好,产能高,不产生二次污染,安全、绿色、环保,为后续大规模应用于巢湖全湖区、环巢湖全流域类似工程提供技术参数、质量标准。

52、2、本技术采用三种淤泥脱水固结处置工艺方法,即通过环保绞吸挖泥船疏浚巢湖底泥,由排泥管输送至陆上排泥场、水上排泥场,用垃圾筛分装置筛除垃圾杂质进行无害化处理,分离出的泥水进入一级沉淀池(泥浆池)絮凝、沉淀,然后分别输送至陆上排泥场的机械压滤车间压滤固结及输送至水上排泥场的土工管袋充填淤泥场区进行脱水固结。含水率指标达到了设计要求,干泥厚度满足施工生产目标要求:1)陆上排泥场压滤车间,16μm以上粒径的底泥使用带式压滤机压滤脱水固结,含水率达到55%以下,泥饼厚度平均达到3cm左右;2)陆上排泥场压滤车间,16μm以下粒径的底泥使用板框式压滤机压滤脱水固结,含水率达到50%以下,泥饼厚度平均达到5cm左右;3)水上排泥场,16μm以上及16μm以下粒径的底泥均采用土工管袋脱水固结,含水率达到50%以下。以上指标既满足了施工质量,又提高了施工工效,达到了工期控制目标。

53、3、本技术开发了土工管袋脱水固化、湿地构建施工技术,解决原设计水上管袋围堰、湖滨湿地微地形构造与巢湖蓝藻隔离及打捞设备的位置冲突难题,解决原设计微地形袋装土围堰功能效果差等问题,解决狭窄区域内浅滩及深水道布置问题,解决尾水处理和排放、避免二次污染问题。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!