一种单向切向流系统的制作方法

1.本实用新型涉及生物制药过滤系统技术领域,涉及一种单向切向流系统。

背景技术:

2.切向流过滤作为一种料液流通方向和膜平行的过滤技术,其原理本身由于切向流料液自身对膜表面形成冲刷,可以有效延缓膜孔的堵塞,增大工艺时间和处理量,因此在生物制药、传统化药、疫苗、血制品等工艺上有非常广泛的应用,例如菌体收集、发酵液澄清、蛋白浓缩纯化、脂质体浓缩换液、大肠杆菌破碎液澄清、热源去除等。

3.传统的切向流技术都是以泵作为料液流通的动能,采用泵驱动,截留液重新回料液罐的循环流动方式,料液不停的经过泵头驱动,然后截留部分回罐,经过搅拌混匀,再次经过泵头驱动,一直重复,直到满足工艺需求方可结束。

4.本技术人发现现有技术至少存在如下技术问题:

5.料液中生物活性分子经过泵头的次数以及受到的剪切无法评估,并且都以重复循环流通形式实现切向流,不可避免的存在剪切力大、料液变化、压力波动、对搅拌混匀的要求高、残留体积、最小循环体积大以及厂房占地大、自控复杂等技术问题。

技术实现要素:

6.本实用新型的目的在于提供一种单向切向流系统,以解决现有技术中存在的料液活性分子经过泵头的次数以及受到的剪切无法评估,并且都以重复循环流通形式实现切向流,不可避免的存在剪切力大、料液变化、压力拨动、对搅拌混匀的要求高、残留体积、最小循环体积大以及厂房占地大、自控复杂等技术问题。本实用新型提供的诸多技术方案中的优选技术方案所能产生的诸多技术效果详见下文阐述。

7.为实现上述目的,本实用新型提供了以下技术方案:

8.本实用新型提供的一种单向切向流系统,包括第一容器、第二容器、滤膜组、第一管路、第二管路、第五管路和第六管路,其中:

9.所述滤膜组连接于所述第一容器和所述第二容器之间,所述滤膜组包括至少一个滤膜;

10.所述第一容器与所述滤膜组内的第一滤膜通过所述第一管路连接,所述滤膜组内的最后一滤膜通过第二管路与所述第二容器连接;

11.所述第五管路与所述第六管路分别与所述第一容器、所述第二容器连接,并且设置所述第五管路与所述第六管路均连接动力源。

12.优选地,还包括第三管路和第四管路,其中:

13.所述第三管路的一端连接于所述第一管路上,所述第三管路的另一端伸入所述第一容器的内部;

14.所述第四管路的一端连接于所述第二管路上,所述第四管路的另一端伸入所述第二容器的内部。

15.优选地,所述滤膜组内的至少一个所述滤膜通过管路串联或者并联连接;

16.所述第一管路的一端连接于所述第一容器的底部,所述第一管路的另一端连接于所述第一滤膜的一侧;

17.所述第二管路的一端连接于所述最后一滤膜的一侧,所述第二管路的另一端连接于所述第二容器的底部。

18.优选地,所述第一管路、所述第二管路、所述第三管路、所述第四管路、所述第五管路、和所述第六管路上分别设置第一阀、第二阀、第三阀、第四阀、第五阀和第六阀。

19.优选地,还包括滤出液管路,每个所述滤膜上均连接第一滤出液管路和第二滤出液管路。

20.优选地,还包括第一呼吸器和第二呼吸器,所述第一呼吸器与所述第二呼吸器均包括滤芯和滤嘴,其中:

21.所述第一呼吸器连接于所述第五管路上;

22.所述第二呼吸器连接于所述第六管路上。

23.优选地,还包括第一压力表和第二压力表,其中:

24.所述第一压力表连接于所述第一容器上;

25.所述第二压力表连接于所述第二容器上。

26.优选地,所述第一阀、所述第二阀、所述第三阀、所述第四阀、所述第五阀和所述第六阀均采用隔膜阀。

27.优选地,所述第一容器与所述第二容器均采用罐体。

28.优选地,所述滤膜采用中空纤维膜。

29.本实用新型提供的一种单向切向流系统,通过设置滤膜组通过管路连接于第一容器和第二容器之间,滤膜组包括至少一个滤膜,具有如下有益效果:

30.1、不需要循环流动,只需要单向流动,可以保证进膜的料液始终是均一的,稳定的,无需额外的搅拌混匀装置,避免了剪切,降低了成本;

31.2、经过膜的并联和串联组合,延长了料液过膜的流道和接触时间,只需要单次或者少次可定量的过膜即可实现浓缩和纯化等工艺需求,加之流体动能由空压或其他动力源提供,料液之间不存在任何泵头或者碰撞导致的剪切出现;

32.3、由空压提供流体动能,空压的压力可以通过减压阀稳定控制,完全避免膜超压的现象出现,可以让罐底完全压空,无任何残留;空压供能,也不存在泵头的残留;管道只需要罐底和膜进口连接,管径最大dn38,从长度到管径都较传统切向流小;膜面积和传统切向流膜面积一致,膜内部残留并没有增加;因此最小循环体积有明显的降低;

33.4、只需要罐和膜,并不需要泵的变频、tmp的自动化控制、流量和泵速以及压力的反馈调节,也无需泵的压力报警和高压停泵功能,唯一需要控制的参数就是罐压,而且是恒压控制方式,控制仅为阀切换,无需反馈控制和比例控制,降低了自控的难度,降低了与车间整体自控的整合难度,增强了人机友好。

附图说明

34.为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅

是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

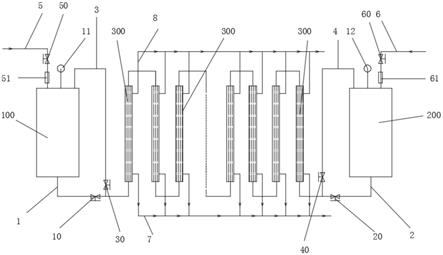

35.图1是本实用新型单向切向流系统一实施例的结构示意图。

36.图中:1、第一管路;2、第二管路;3、第三管路;4、第四管路;5、第五管路;6、第六管路;7、第一滤出液管路;8、第二滤出液管路;10、第一阀; 20、第二阀;30、第三阀;40、第四阀;50、第五阀;60、第六阀;11、第一压力表;12、第二压力表;51、第一呼吸器;61、第二呼吸器;100、第一容器; 200、第二容器;300、滤膜。

具体实施方式

37.为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将对本实用新型的技术方案进行详细的描述。显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所得到的所有其它实施方式,都属于本实用新型所保护的范围:

38.本实用新型提供了一种单向切向流系统,图1是本实施例的结构示意图,如图1所示,包括第一容器100、第二容器200、滤膜组、第一管路1、第二管路2、第五管路5和第六管路6,本实施例中,第一容器100、第二容器200均采用罐体。

39.其中,滤膜组连接于第一容器100和第二容器200之间,滤膜组包括至少一个滤膜300,当设置滤膜300为一个时,需要根据使用需求设置足够长的膜丝长度,通过延长滤膜300的接触流道长度,达到使用要求,此时,滤膜300 的两端分别连接第一管路1和第二管路2。

40.在实际使用时,滤膜组一般设置为包括多个滤膜300,多个滤膜300设置为通过管路串联或者并联的形式连接,本实施例中,设置多个滤膜300串联,第一容器100与滤膜组内的第一滤膜通过第一管路1连通,滤膜组内的最后一滤膜通过第二管路2与第二容器200连通;第五管路5与第六管路6分别与第一容器100,第二容器200连接并且设置第五管路5与第六管路6均连接动力源,本实施例中优选地采用空压设备提供流体动能。

41.传统的循环切向流方式,搅拌混匀要求高,进液口和回流口都在一个容器中,为了使料液中每个分子经过泵头的次数是一致的,需要根据容器的大小配套合适功率的搅拌器;如果搅拌不充分,就会出现有的分子多次经过泵头被剪切,有些少经过泵头被剪切,最终得到的分子活性不够均一;如果搅拌充分,多数会形成泡沫,并对料液形成了二次剪切,最终导致泡沫增大、剪切增加,分子失活、收率降低等问题出现,本实施例中,滤膜300采用中空纤维膜,设置滤膜组包括多个串联连接的滤膜300,不需要循环流动,只需要单向流动,可以保证进膜的料液始终是均一的,稳定的,无需额外的搅拌混匀装置,避免了剪切,降低了成本。

42.传统的循环切向流方式,以蛋白浓缩为例,随着浓缩的进行,蛋白浓度始终是变化的,进入滤膜内部的料液始终是一个变化的料液,包括料液粘度、蛋白浓度、料液流通性,这样就容易出现过滤过程中的压力波动,甚至出现超压,导致滤膜的浓差极化和滤膜的损伤,本实施例优选地,采用空压设备提供流体动能,空压的压力可以通过减压阀稳定控制,完全避免膜超压的现象出现,有效地避免了料液变化以及压力波动,避免了滤膜的浓差极化和滤膜的损伤。

43.作为可选地实施方式,还包括第三管路3和第四管路4,其中:第三管路3 的一端连接于第一管路1上,第三管路3的另一端伸入第一容器100的内部;第四管路4的一端连接于第二管路2上,第四管路4的另一端伸入第二容器200 的内部。

44.滤膜组直接通过管路与容器连通,通过滤膜的并联和串联组合使用,避免了现有的料液中的分子要不停的经过泵头挤压推动,工艺时间越久,所需的循环流量越大,经过泵头的次数越多,最终料液中分子所受的剪切力也越大,类似一些剪切敏感的分子,例如冠状病毒、大分子蛋白、带磷脂双分子层结构的脂质体、微球等分子经过无数次的泵头剪切,会导致分子失活,产品收率降低,纯度变差等问题,本实施例延长了料液过膜的流道和接触时间,只需要单次或者少次可定量的过膜即可实现浓缩和纯化等工艺需求,加之流体动能由空压提供,料液之间不存在任何泵头或者碰撞导致的剪切出现,有效地解决了现有技术剪切力大的问题。

45.作为可选地实施方式,滤膜组内的至少一个滤膜通过管路串联或者并联连接,延长滤膜的接触流道长度可以通过串联滤膜300或者增大膜丝长度或者采用两者相结合的方式;第一管路1的一端连接于第一容器100的底部,第一管路1的另一端连接于第一滤膜的一侧;第二管路2的一侧连接于最后一滤膜的一侧,第二管路2的另一端连接于第二容器200的底部。

46.针对一些蛋白和病毒高倍浓缩的应用,对最小循环体积的要求是非常高的。由于料液分子本身对剪切敏感,工艺时间不宜太久;工艺时间短就意味着膜面积大;传统的切向流技术膜面积大就意味着泵的流量要高,主管道要粗;流量高、管道粗,为了避免回流到循环罐大量泡沫出现,就需要罐底有更多的料液才能循环;影响最小循环体积最直接的几个影响因素为:a、罐底最小体积,循环流量越大需要的最小体积越大,b、泵头残留量,泵越大残留量越大,c、管道残留量,管道越长越粗残留量越大,d、膜内部,膜面积越大残留量越大。

47.本实施例中,可以让第一容器100的罐底完全压空,无任何残留;空压供能,也不存在泵头的残留;管道只需要罐底和膜进口连接,管径最大dn38,从长度到管径都较传统切向流小;膜面积和传统切向流膜面积一致,膜内部残留并没有增加;因此最小循环体积有明显的降低,避免存在残留体积、最小循环体积大等问题。

48.作为可选地实施方式,第一管路1、第二管路2、第三管路3、第四管路4、第五管路5、和第六管路6上分别设置第一阀10、第二阀20、第三阀30、第四阀40、第五阀50和第六阀60,具体地,第一阀10、第二阀20、第三阀30、第四阀40、第五阀50和第六阀60均采用隔膜阀,通过多个阀的配合使用,实现每次切向流过滤都是单向,无循环模式,料液过膜次数可以量化。

49.作为可选地实施方式,还包括滤出液管路,每个滤膜300上均连接第一滤出液管路7和第二滤出液管路8,通过设置第一滤出液管路7和第二滤出液管路8,用于将料液透过滤膜300滤出后通过管路收集。

50.作为可选地实施方式,还包括第一呼吸器51和第二呼吸器61,第一呼吸器51与第二呼吸器61均包括滤芯和滤嘴,其中:第一呼吸器51连接于第五管路5上;第二呼吸器61连接于第六管路6上,通过设置第一呼吸器51和第二呼吸器61,用于释放第一容器100、第二容器200内的压力。

51.作为可选地实施方式,还包括第一压力表11和第二压力表12,其中:

52.第一压力表11连接于第一容器100上;第二压力表12连接于第二容器200 上,通过设置第一压力表11和第二压力表12用于实时检测第一容器100与第二容器200内部的压力。

53.作为可选地实施方式,滤膜300采用中空纤维膜,中空纤维属于一种切向流过滤膜,膜的表面会有不同的精度,超滤有1kd,3kd,5kd,10kd,20kd, 30kd,50kd,100kd,300kd,500kd,750kd;微滤有0.05μm,0.1μm, 0.2μm,0.45μm,0.5μm,0.65μm,可以根据不同的工艺需求,选择不同的截留精度实现切向流过滤。

54.使用时,料液罐中的料液,在空压的作用下会进入中空纤维的内部,将中空纤维膜以串联的形式连接,串联的多少根据料液的处理量进行确定,目的是增大料液与滤膜接触的流道长度和接触时间,以实现在接触和流通时间内,在保证大分子物质被截留下来的基础上,小分子物质尽可能多的透过,以实现单次或者少数几个单向流通即可实现工艺需求。

55.本实施例的工作过程为:

56.1、检查空压的减压阀是否稳定在1.5bar;

57.2、保持第一阀10、第二阀20、第三阀30、第四阀40、第六阀60关闭,打开第五阀50;

58.3、使第一压力表11显示达到1.5bar;

59.4、然后依次打开第四阀40和第一阀10,开始第一次的单向切向流过滤;

60.5、一段时间后,较少比例的料液进入第二容器200,较多比例的料液透过膜滤出;

61.如果还需要进一步的过滤,以实现更小体积的回收或者更高倍数的浓缩;

62.6、首先,通过呼吸器滤嘴将第一容器100和第二容器200的压力释放;

63.7、然后保持第一阀10、第二阀20、第三阀30、第四阀40、第五阀50关闭,打开第六阀60;

64.8、使第二压力表12显示达到1.5bar;

65.9、然后依次打开第三阀30和第四阀40,开始第二次的单向切向流过滤;

66.10、一段时间后,较少比例的料液进入第一容器100,较多比例的料液透过滤膜滤出;

67.一般经过两次空压单向流过滤,可以实现10倍左右的浓缩,可以满足大多数浓度的工艺需求,如果需要的浓缩,可以再进行第三次、第四次的空压单向流过滤。

68.以上所述,仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1