一种磷酸铋复合改性漂浮式光催化控藻材料及其制备方法

1.本发明涉及光催化、光电化学材料技术领域,涉及到一种磷酸铋复合改性漂浮式光催化控藻材料及其制备方法。

背景技术:

2.随着城市化和工业化进程加快,湖库水污染及富营养化问题十分突出,进一步加剧水质性缺水,已成为水网密集地区制约社会经济健康发展的关键问题。针对大型富营养化湖库的蓝藻水华控制技术研究领域还存在诸多空白,尤其缺乏快速高效且二次污染低的蓝藻水华处理技术。因此,寻求低廉、高效、环保的技术,控制蓝藻水华,改善湖泊水环境,是解决这一矛盾的重要手段。

3.目前研究中常见光催化材料有tio2、wo3、zno等,它们在紫外光区域都具有良好的光吸收性,但对可见光的吸收却只有5%。因而,迫切需要寻求能够在可见光区域实现高效催化的新型材料,无机非金属氧化物作为替代材料近年来得到了广泛的研究。在众多光催化剂中,磷酸铋(bipo4)作为一种新型的光催化剂于2010年首次被朱永法课题组报道,其禁带宽度在3.8

‑

4.2ev,这是因为bi的6s轨道和o的2p轨道反键态导致价带升高而具有较窄的禁带宽度,进而表现出优越的光催化性能,如bi2wo6。而且bipo4价格低廉,制作方便且无毒而广受关注。

4.碳微米管具有与碳纳米管相似的管状结构,拥有碳纳米管和石墨烯的独特物理和化学性能。碳微米管的管状结构也利于提升传质效率,诱导光催化剂在碳材料表面生成自由基。自由基是藻细胞损伤的主要原因之一,因此,碳微米管和碳纳米管载体促进自由基生成,具有控藻蓝藻的巨大潜力。

技术实现要素:

5.本发明的目的是克服现有技术的不足,提供一种磷酸铋复合改性漂浮式光催化控藻材料及其制备方法,利用磷酸铋改性复合于碳基材料,采用电化学沉积的方法制备了具有光催化控藻作用的材料满足漂浮式控制的要求。

6.针对上述,本发明解决其技术问题而采取的技术方案是:一种磷酸铋复合改性漂浮式光催化控藻材料,其特征在于:包括可漂浮于水面且负载有磷酸铋的碳基材。

7.作为上述方案的进一步设置,所述的碳基材为碳微米管材料或碳纳米管材料中的一种或几种。

8.一种磷酸铋复合改性漂浮式光催化控藻材料的制备方法,其特征在于:包括如下步骤:

9.1)农业废弃物烘干,500

‑

800℃无氧煅烧,冷却至室温后,研磨至粉末状获得炭质前驱体粉体;

10.2)将炭质前躯体粉体与表面活性剂、粘合剂、催化剂混合均匀,压制成型,连同模具一起170

‑

200℃烘箱中恒温1

‑

2小时,固化混合物,脱模后在氮气保护下,加热到700

‑

900

℃,恒温2

‑

6小时,得到碳基材;

11.3)配置浓度为5

‑

20%的铋盐溶液,利用电化学工作站将其电沉积1

‑

3小时到碳基材上,再将其浸泡于10

‑

30%的磷酸溶液中,获得磷酸铋复合改性的光催化控藻材料。

12.优选的,所述的农业废弃物为玉米芯、秸秆、杂草、果壳外皮中的一种或几种。

13.优选的,所述的表面活性剂为十二烷基苯磺酸钠、硬脂酸、油酸、月桂酸中的一种或几种,比例为炭质前驱体重量的0.2至0.5倍,浓度1%

‑

5%。

14.优选的,所述的粘合剂为淀粉、糊精、聚乙烯醇、羧甲基纤维素、酚醛树脂中的一种或几种,用量为炭质前驱体重量的1至5倍,浓度为10

‑

30%。

15.优选的,所述的催化剂为硝酸镍、硝酸铁、硝酸钴、硝酸钾中的一种或几种,用量为贝壳重量的0.5%至2%。

16.优选的,所述的铋盐为硝酸铋、硫酸铋、氯化铋、枸石酸铋钾中的一种,浓度为5至20%。

17.优选的,所述的电沉积为恒电流、恒电压中的一种或几种,沉积时间为1

‑

3小时。

18.有益效果:本发明提出的磷酸铋复合改性的光催化控藻材料及其制备方法充分利用了农业废弃物为原材料,复合改性磷酸铋,得到的光催化控藻材料,除去富营养水体中的有害藻类,控制蓝藻水华;由于碳微米管和碳纳米管的结构,得到的光催化材料具有许多独特的物理化学性质,其复合磷酸铋使得控藻持续和长期,避免了现有一般手段的除藻频繁多次的问题,本方案基于漂浮式碳基材可长期有效的对局部水域进行控藻,在富营养水体处理领域具有非常实用的效果,且还存在复合其他材料用于水质改善,还可在光催化控藻的基础上搭载水质修复监测修复装置进一步增强控藻效果,且基于材料特性本方案的材料还可作为现有水域常用的漂浮物的顶替材料。本发明提出的磷酸铋复合改性的光催化控藻材料及其制备方法,工艺流程简单,材料结构新颖,潜在用途广泛,具有很强的应用价值。

附图说明

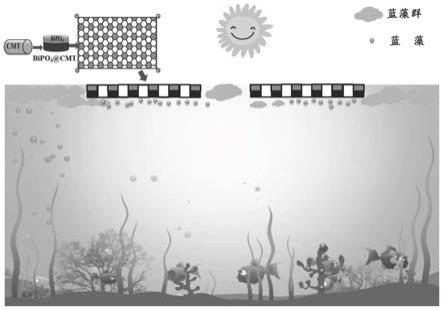

19.图1为本方案漂浮式磷酸铋复合改性的光催化控藻示意图。

具体实施方式

20.为了能够更清楚地理解本发明的上述目的、特征和优点,下面结合附图和具体实施方式对本发明进行进一步的详细描述。需要说明的是,在相互不冲突的情况下,本申请的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

21.如图1所示的本发明提出了一种磷酸铋复合改性漂浮式光催化控藻材料及其制备方法。具体实施方式包括以下步骤:

22.制备的第一步是将炭质前驱体的制备。农业废弃物组分复杂,含有丰富的有机质,会增加其疏水性难以与富营养水体接触,因此要对其进行除杂。通过无氧煅烧处理将农业废弃物中存在的杂质去除,即得到炭质前驱体。

23.制备的第二步是碳基材的制备。由于粉末状的炭质前驱体难以回收,通过粘合、催化、炭化将其制备为块状碳基材。会增加其疏水性难以与富营养水体接触,因此要对其进行除杂。将炭质前躯体粉体与表面活性剂、粘合剂、催化剂混合均匀,压制成型。连同模具一起170

‑

200℃烘箱中恒温1

‑

2小时,固化混合物,脱模后在氮气保护下,加热到700

‑

900℃,恒温

2

‑

6小时,得到碳基材。

24.制备的第三步是复合磷酸铋。通过电沉积,将磷酸铋负载于碳基材上。

25.下面结合实施例进一步说明本发明。

26.实施例1

27.1)将玉米芯烘干,500℃无氧煅烧,冷却至室温后,研磨至粉末状获得炭质前驱体粉体;

28.2)将炭质前躯体粉体与0.02倍重量的十二烷基苯磺酸钠、2倍重量(浓度30%)聚乙烯醇、0.05倍重量的硝酸镍混合均匀,压制成型。连同模具一起170℃烘箱中恒温2小时,固化混合物,脱模后在氮气保护下,加热到800℃,恒温5小时,得到碳基材。

29.3)配置浓度为10%的枸石酸铋钾溶液,利用电化学工作站将其恒电流发电沉积2小时到碳基材上,再将其浸泡于10%的磷酸溶液中,获得磷酸铋复合改性的光催化控藻材料。

30.实施例2

31.1)将秸秆烘干,600℃无氧煅烧,冷却至室温后,研磨至粉末状获得炭质前驱体粉体;

32.2)将炭质前躯体粉体与0.05倍重量的硬脂酸、2倍重量(浓度20%)聚乙烯醇、0.05倍重量的硝酸钴混合均匀,压制成型。连同模具一起200℃烘箱中恒温1.5小时,固化混合物,脱模后在氮气保护下,加热到900℃,恒温3小时,得到碳基材。

33.3)配置浓度为15%的氯化铋溶液,利用电化学工作站将其恒电压法电沉积2小时到碳基材上,再将其浸泡于10%的磷酸溶液中,获得磷酸铋复合改性的光催化控藻材料。

34.实施例3

35.1)将果皮烘干,800℃无氧煅烧,冷却至室温后,研磨至粉末状获得炭质前驱体粉体;

36.2)将炭质前躯体粉体与0.03倍重量的硬脂酸、3倍重量(浓度10%)羧甲基纤维素、0.02倍重量的硝酸镍混合均匀,压制成型。连同模具一起180℃烘箱中恒温4小时,固化混合物,脱模后在氮气保护下,加热到700℃,恒温5小时,得到碳基材。

37.3)配置浓度为10%的枸石酸铋钾溶液,利用电化学工作站将其恒电压法电沉积3小时到碳基材上,再将其浸泡于15%的磷酸溶液中,获得磷酸铋复合改性的光催化控藻材料。

38.实施例4

39.1)将杂草烘干,500℃无氧煅烧,冷却至室温后,研磨至粉末状获得炭质前驱体粉体;

40.2)将炭质前躯体粉体与0.02倍重量的硬脂酸、1.5倍重量(浓度30%)酚醛树脂、0.03倍重量的硝酸镍混合均匀,压制成型。连同模具一起185℃烘箱中恒温2小时,固化混合物,脱模后在氮气保护下,加热到850℃,恒温3小时,得到碳基材。

41.3)配置浓度为30%的硝酸铋溶液,利用电化学工作站将其恒电压法电沉积3小时到碳基材上,再将其浸泡于20%的磷酸溶液中,获得磷酸铋复合改性的光催化控藻材料。

42.实施例5

43.1)将玉米芯烘干,800℃无氧煅烧,冷却至室温后,研磨至粉末状获得炭质前驱体

粉体;

44.2)将炭质前躯体粉体与0.04倍重量的油酸、1.8倍重量(浓度30%)酚醛树脂、0.02倍重量的硝酸镍混合均匀,压制成型。连同模具一起190℃烘箱中恒温2小时,固化混合物,脱模后在氮气保护下,加热到850℃,恒温4小时,得到碳基材。

45.3)配置浓度为25%的硝酸铋溶液,利用电化学工作站将其恒电压法电沉积3小时到碳基材上,再将其浸泡于15%的磷酸溶液中,获得磷酸铋复合改性的光催化控藻材料。

46.本发明提出的磷酸铋复合改性的光催化控藻材料及其制备方法充分利用了农业废弃物为原材料,复合改性磷酸铋,得到的光催化控藻材料,除去富营养水体中的有害藻类,控制蓝藻水华;由于碳微米管和碳纳米管的结构,得到的光催化材料具有许多独特的物理化学性质,其复合磷酸铋使得控藻持续和长期,避免了现有一般手段的除藻频繁多次的问题,本方案基于漂浮式碳基材可长期有效的对局部水域进行控藻,在富营养水体处理领域具有非常实用的效果,且还存在复合其他材料用于水质改善,还可在光催化控藻的基础上搭载水质修复监测修复装置进一步增强控藻效果,且基于材料特性本方案的材料还可作为现有水域常用的漂浮物的顶替材料。本发明提出的磷酸铋复合改性的光催化控藻材料及其制备方法,工艺流程简单,材料结构新颖,潜在用途广泛,具有很强的应用价值。

47.显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1