一种膜分离油水分离装置

1.本实用新型涉及油水分离技术领域,特别涉及一种膜分离油水分离装置。

背景技术:

2.近些年来,随着经济的飞速发展,也产生了一系列的环境问题,例如石油工业、制造业、服务业等产生了大量含油污水。这些含油污水如果不经过有效地处理,将会造成土壤、水体等的污染,影响我们的生活环境。目前采用的絮凝、气浮等油水分离工艺,往往存在占地面积大、处理复杂等缺点。膜分离技术作为一种新型的分离技术,以其占地面积小、能耗低、效率高等优点,在油水分离方面具有很大的应用前景。南京大学甘宪提出了一种油水分离器及其组成的油水分离系统(专利申请号cn:99114170.9),该系统内设置有一个或多个串联的油水分离单元,且安装了倾斜的亲水阻油滤层,能够分离出含油量较小的锅炉用水,但由于油水混合物会直接从进水口落入到油水分离膜上,如果水流速度过大,会对膜产生较大的冲击力,从而使膜易损坏;且由于膜层较多,膜不易拆卸较难清洗;各级油水分离单元的油导管均需连接到装置顶部的总导管上,管道较多不易加工安装等问题。

技术实现要素:

3.本实用新型提供了一种膜分离油水分离装置,其目的是为了解决现有的油水分离技术操作程序繁琐且能耗较大,效率低而成本高的问题。该分离装置在入口、油水分离单元以及排油口处设置了三个溢流结构,从各个环节保证了油水分离的效果。入水口的溢流结构能使得水流不直接落到油水分离膜上,而是溢流到达油水分离膜上,冲击力较小,延长了膜的使用寿命;油水分离结构的溢流结构可以较大程度的避免流量过大时水进入输油管中;而排油口处的溢流结构进一步避免了之前可能进入储油室中的水从排油口排出;各级油水分离单元采用螺栓连接,便于拆卸和安装,可灵活调节油水分离单元的级数来达到想要的油水分离效果。

4.为了达到上述目的,本实用新型的技术方案为:

5.一种膜分离油水分离装置,该分离装置从上到下依次分为上层结构、夹层结构和下层结构;上层结构和夹层结构之间设置有第一分隔板;

6.所述的上层结构包括第一油水分离单元,第一分隔板的上部8~12cm处内壁上,安装有第一支撑板,第一支撑板上,竖直安装有四块第一挡板,右侧的第一挡板与上层结构的右侧内壁的距离为1~2厘米,左侧的第一挡板与上层结构的左侧内壁的距离为18~22厘米,前后两侧的第一挡板与上层结构的前后内壁的距离均为1~2厘米;四块第一挡板围成矩形区域,构成第一油水分离室;第一油水分离室中,距离左侧的第一挡板的8~12厘米处,设置有溢流板,溢流板的长度与第一挡板的长度相同,高度低于第一挡板高度2~3厘米;溢流板右侧的第一支撑板上,开设有矩形中空,矩形中空的位置,设置有第一油水分离层;

7.所述第一油水分离层从上到下依次为磁铁压板、油水分离膜和不锈钢支撑网,所述油水分离膜位于磁铁压板和不锈钢支撑网之间;油水分离膜和磁铁压板的右侧,开有2~4

个通孔,每个通孔与一个第一级输油管的上部相连,第一输油管的下部通入夹层结构;油水混合物输入管从装置顶部通入到挡板和溢流板之间;第一分隔板的左侧设置有第一漏水口;所述第一输油管外侧设置有第一套筒;

8.所述的第一油水分离层由1~8层的油水分离膜组成;

9.所述的夹层结构包括1~5个次级油水分离单元;

10.每个次级油水分离单元包括第二分隔板、第二支撑板和四块第二挡板;第二支撑板上竖直安装有四块第二挡板,右侧的第二挡板与上层结构的右侧内壁的距离为1~2厘米,左侧的第二挡板与上层结构的左侧内壁的距离为18~22厘米,前后两侧的挡板与上层结构的前后内壁的距离均为1~2厘米;四块第二挡板围成矩形区域,构成第二油水分离室;第二油水分离室下的第二支撑板上,开设有矩形中空,矩形中空的位置,设置有次级油水分离层,所述次级油水分离层的结构与第一油水分离层的结构相同;油水分离膜和磁铁压板的左侧,开有2~4个通孔,每个通孔与一个次级输油管的上部相连,次级输油管的下部与下一级油水分离单元相连;第二支撑板下部的8~12cm处,安装有第二分隔板,第二分隔板的左侧设置有次级漏水口;

11.所述的第一级输油管与夹层结构的次级油水分离单元中的次级输油管的位置,从上到下,整体呈蛇形排列,最后一级次级油水分离单元的次级输油管,通入下层结构的储油室;

12.所述的下层结构包括一块纵向分隔板,把下层结构分隔成储水室和储油室;

13.所述储水室底部左侧设置有排水口,右侧设置有与储油室相连通的进水弯管,所述进水弯管与储油室相连,所述储油室左侧设有排油管和排油口,排油管的位置高于排油口。

14.所述的储油室的外壁上还设置有视镜。

15.本实用新型的上述方案有如下的有益效果:

16.1. 本实用新型的上述实施例所述的膜分离油水分离装置,采用超亲水超疏油薄膜,有效防止了油滴的黏附,具有抗污染、低能耗、长寿命、高效率的特点。

17.通过设置溢流板,使得油水混合物以溢流方式进入油水分离结构,只依靠液体自身的重力进行膜分离过程,从而保证了分离膜的分离性能,并避免了分离膜的过度承压,延长了膜的使用寿命。

18.各级油水分离单元通过螺栓连接,安装、拆卸十分灵活,既防止出现分离级数过少而致使油水分离效果不好的情况,又防止出现分离级数过多而造成分离效率低的情况。数据表明,1000mg/l的含有废水在经过一级油水分离单元分离后,含油量可达到20mg/l以下,在经过多级油水分离单元分离后,含油量可达到5mg/l以下,分离效率在99%以上。

19.油水分离膜位于磁铁压板和不锈钢支撑网之间,可通过拆卸磁铁压板来灵活增加油水分离膜的层数,从而增减每一级油水分离单元的油水分离性能。

20.输油管总体上呈蛇形排列,如此可使上一级分离得到的油在进入下一级时再经过一次油水分离膜,从而分离可能存在的水,保证了油水分离的效果。

21.在底部储油室和储水室之间设置连通的进水弯管,防止未分离干净的水留存在储油室,待水积累到一定程度后储油室中的水即可通过压差作用进入储水室,同时其弯曲结构又保证了从油水分离结构分离出的水不会直接落入管中。

22.储油室中设置了视镜,便于通过观察液体液位来调节入口流量。

23.储油室的排油管高于排油口,使油以溢流的形式排出,进一步避免了未分离干净的水与油混合而从排油口排出。

24.能够进行连续的油水分离处理,待处理的油水混合物源源不断地进入膜分离油水分离装置,经膜分离后,分离出的油和水分别从各自的出口持续流出,是一个连续化的分离过程,操作简单,易于工业化处理。

附图说明

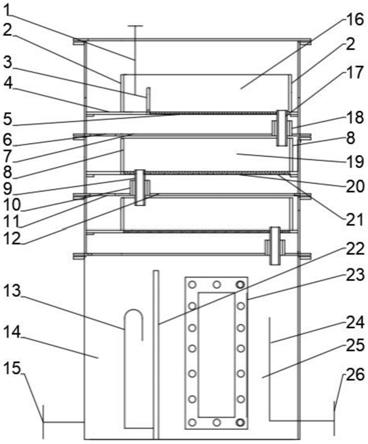

25.图1是本实用新型的膜分离油水分离装置的结构示意图。

26.图2是本实用新型的第一油水分离单元的结构示意图。

27.图3是油水分离膜的示意图。

28.图4是磁铁压板的俯视图。

29.图5是不锈钢支撑网的示意图。

30.其中,1

‑

油水混合物输入管;2

‑

第一挡板;3

‑

溢流板;4

‑

支撑板;5

‑

第一油水分离层;6

‑

第一漏水口;7

‑

第一分隔板;8

‑

第二挡板;9

‑

次级输油管;10

‑

第二套筒;11

‑

次级漏水口;12

‑

第二分隔板;13

‑

进水弯管;14

‑

储水室;15

‑

排水口;16

‑

第一油水分离室;17

‑

第一输油管;18

‑

第一套筒;19

‑

第二油水分离室;20

‑

次级油水分离层;21

‑

第二支撑板;22

‑

纵向分隔板;23

‑

视镜;24

‑

排油管;25

‑

储油室;26

‑

排油口;27

‑

油水分离膜;28

‑

磁铁压板;29

‑

不锈钢支撑网;30

‑

通孔;31

‑

条状磁铁。

具体实施方式

31.为使本实用新型要解决的技术问题、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图及具体实施例进行详细描述。

32.本实用新型针对现有的油水分离技术操作程序繁琐且能耗较大,效率低而成本高的问题,提供了一种膜分离油水分离装置。

33.实施例1

34.如图1

‑

5所示,本实用新型的实施例提供了一种膜分离油水分离装置,为立方体容器,横截面为矩形。

35.所述的膜分离油水分离装置从上到下依次分为上层结构、夹层结构和下层结构,三层结构的壳体的长、宽相同;相邻之间分布有分隔板;其中,上层结构和夹层结构之间为第一分隔板,夹层结构之间及其与下层结构之间的隔板为第二分隔板(即夹层结构中的次级油水分离单元中的分隔板);

36.所述的上层结构包括第一油水分离单元,第一分隔板7的上部8~12cm处内壁上,安装有第一支撑板4,第一支撑板4上,竖直安装有四块第一挡板2,右侧的第一挡板2与上层结构的右侧内壁的距离为1~2厘米,左侧的第一挡板2与上层结构的左侧内壁的距离为18~22厘米,前后两侧的第一挡板2与上层结构的前后内壁的距离均为1~2厘米;四块第一挡板2围成矩形区域,构成第一油水分离室16;第一油水分离室16中,距离左侧的第一挡板2的8~12厘米处,设置有溢流板3,溢流板3的长度与第一挡板2的长度相同,高度低于第一挡板2高度2~3厘米;溢流板3右侧的第一支撑板4上,开设有矩形中空,矩形中空的位置,设置有第一油

水分离层5;

37.如图2所示,所述第一油水分离层5从上到下依次为磁铁压板28、油水分离膜27和不锈钢支撑网29,所述油水分离膜27位于磁铁压板28和不锈钢支撑网29之间;油水分离膜27和磁铁压板28的右侧,开有2~4个通孔30,每个通孔30与一个第一级输油管17的上部相连,第一输油管17的下部与夹层结构相连;油水混合物输入管1从装置顶部通入到挡板2和溢流板3之间;第一分隔板7的左侧设置有第一漏水口6;所述第一输油管17外侧设置有第一套筒18;所述的第一漏水口6位于第一油水分离室16的投影区域之外;

38.所述的第一油水分离层由1~8层的油水分离膜27组成;

39.其中,油水混合物进入挡板2和溢流板3之间后并积累到一定液位时,经溢流板3溢流到第一油水分离层5上,从而减小对油水分离层5的冲击;所述第一级油水分离层5底部为不锈钢支撑网29,油水分离膜27位于磁铁压板28和不锈钢支撑网29之间,可以通过拆卸磁铁压板28来灵活增加油水分离膜27的层数、清洗油水分离膜27和更换不同种类的油水分离膜27,所述油水分离膜的层数约为1~8层,依据油水分离膜性能不同或所需油水分离效果不同而变化;所述磁铁压板28设置有若干个条状磁铁31;油水混合物经所述第一油水分离层5分离后,水经分隔板7从第一漏水口6进入下一级油水分离单元的左侧挡板8和内壁之间,油以溢流方式进入第一输油管17,有效避免水进入第一输油管17;所述第一输油管17外侧设置有第一套筒18,起防漏作用,防止分离得到的水进入第一输油管17和第一分隔板7之间的环隙。

40.所述的夹层结构包括1~5个次级油水分离单元;各次级油水分离单元之间采用螺栓连接。

41.每个次级油水分离单元中,以最上部的次级油水分离单元为例,每个次级油水分离单元包括第二分隔板12、第二支撑板21和四块第二挡板8;第二支撑板21上竖直安装有四块第二挡板8,右侧的第二挡板8与上层结构的右侧内壁的距离为1~2厘米,左侧的第二挡板8与上层结构的左侧内壁的距离为18~22厘米,前后两侧的挡板8与上层结构的前后内壁的距离均为1~2厘米;四块第二挡板8围成矩形区域,构成第二油水分离室19;第二油水分离室19下的第二支撑板21上,开设有矩形中空,矩形中空的位置,设置有次级油水分离层20,所述次级油水分离层20的结构与第一油水分离层的结构5相同;油水分离膜27和磁铁压板28的左侧,开有2~4个通孔30,每个通孔30与一个次级输油管9的上部相连,次级输油管9的下部与下一级油水分离单元相连;第二支撑板21下部的8~12cm处,安装有第二分隔板12,第二分隔板12的左侧设置有次级漏水口11;所述的次级漏水口11位于第二油水分离室19的投影区域之外;

42.所述的夹层结构的1~5个次级油水分离单元,次级输油管9整体呈蛇形排列,即最上层的次级输油管9在右侧,下一级为左侧,再下一级又为右侧;最后一级次级油水分离单元的次级输油管9穿过最后一级分隔板,通入下层结构的储油室25;

43.其中,从第一漏水口6进入到左侧第二挡板8和内壁之间的水积累到一定液位后,以溢流方式落到次级油水分离层20上;所述次级漏水口11的作用与第一漏水口6的作用相同,即引导经油水分离层分离得到的水进入下一级油水分离单元;所述次级输油管9位于本级油水分离层上相对于第一输油管12所在位置的对侧,其目的是为了让上一级分离得到的油再一次经过次级油水分离层20的分离后再进入下一级油水分离单元。所述次级输油管9

外侧设置有第二套筒10;所述中间夹层可叠加多个相同或相似的油水分离单元,图1所示的夹层结构叠加了两个油水分离单元。

44.下层结构包括一块在距离左侧内壁15cm处分布的纵向分隔板22,把下层结构分隔成储水室14和储油室25;

45.所述储水室14底部左侧设置有排水口15,右侧设置有与储油室25相连通的进水弯管13,所述进水弯管13与储油室25相连,所述储油室25左侧设有排油管24和排油口26,排油管24的位置高于排油口26。

46.所述储油室25中还设置有视镜23。

47.其中,所述进水弯管13的作用是连通储水室14和储油室25,便于储油室25中可能存在的水通过压差作用进入到储水室14中;所述储油室25设置有视镜23,便于观察油的液位从而调节入口流量;所述排油管24高出排油口是为了使油以溢流方式进入排油管24,进一步避免油水混合的可能性。

48.工作原理:

49.油水混合物从油水混合物输入管1进入第一挡板2和溢流板3之间并逐渐积累,积累到一定液位以后油水混合物以溢流的方式经过溢流板3进入第一油水分离层5中。由于油水分离层5采用的是超亲水超疏油膜,因此只有水可以通过膜层,水通过膜后经第一漏水口6落入下一级油水分离单元的左侧挡板8和内壁之间,积累到一定液位以后再次以溢流方式进入到次级油水分离层20,而油同样也以溢流的方式经过第一输油管17到达下一级油水分离单元中,在输油管外设有第一套筒18,起到密封的作用。之后的油水分离单元也以同样的原理进行水油分离,在实际应用中可以根据水油分离的情况通过拆装螺栓来增减油水分离单元的级数。经过如此多次分离,水最终进入储水室14,油最终进入储油室25。对于储油室25中可能存在的水,一方面通过设置连通储水室14的进水弯管13,使得水可以在压差作用下回到储水室14,另一方面设置高出排油口26的排油管24,使油以溢流的方式进入排油管24,进一步防止水的进入。在储油室25中设置的视镜23,能够观察储油室内油的液位,从而根据液位来调整油水混合物的流量。

50.以上所述是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型所述原理的前提下,还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

51.本实用新型未尽事宜为公知技术。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1