一种双向渗透制备复合催化膜的方法及应用

1.本发明涉及催化降解技术领域,具体涉及一种双向渗透制备复合催化膜的方法及应用。

背景技术:

2.水污染防治是生态文明建设国家战略的重要内容之一,抗生素是一种新兴有机污染物,水体中抗生素等有机污染物的有效防控成为一项重大民生工程。部分抗生素污染物在水环境中难降解、传递路径长、危险性大,已逐渐成为当前环境流行病学的主要溯源对象之一;为此,研发高效且经济的抗生素去除技术与材料极为迫切。催化膜技术是一项由高级氧化和膜分离过程相结合的高效技术,不仅克服了微纳米催化剂的团聚、泄露等应用难题;而且其运行是一个动态过程,反应底物的输入和反应产物的输出在经过催化膜前后是一个连续和实时更替的过程,有效避免了溶液体系中出现的催化效率逐渐降低的现象。

3.当前微纳米催化剂在基膜上的负载方式主要有膜表面负载和膜孔内两种,膜表面负载方式存在催化剂颗粒易于脱落和分散不充分的问题,相较而言,膜孔内负载方式更稳定、且可使催化剂颗粒在膜孔内强制分散,利于抗生素污染物与催化剂颗粒的接触与转化。普鲁士蓝及其类似物(pbas)是一种过渡金属与氰基的配位化合物,是一类无机的配位框架材料,其具有发达且稳定的三维孔隙结构;现有技术有两种方式制备负载普鲁士蓝及其类似物的多孔聚合物复合膜,一种是将普鲁士蓝及其类似物与其他聚合物筑膜液混合在一起制备催化膜,使普鲁士蓝及其类似物分布于聚合物膜的表面或内部,但普鲁士蓝及其类似物与有机聚合物之间存在相容性的差异,从而普鲁士蓝及其类似物的添加量较低,催化降解效率相对较低。如中国专利cn103882623a公开了一种普鲁士蓝/聚偏氟乙烯复合纳米纤维膜及其制备方法,中国发明专利申请号cn 201910738273.9公开了一种聚合物微孔膜、其制备方法及应用。上述专利均是将普鲁士蓝及其类似物与聚合物混合制备微孔膜,普鲁士蓝及其类似物的添加量较低,催化降解效率相对较低。另一种是异位负载催化剂,将普鲁士蓝及其类似物负载在成型膜的孔内,但在动态降解抗生素的过程中,普鲁士蓝及其类似物容易从膜内脱落。如何能将普鲁士蓝及其类似物稳定且均匀地负载于膜孔内,以提高催化降解效率,是需要解决的问题。

技术实现要素:

4.针对上述现有技术,本发明的目的是提供一种双向渗透制备复合催化膜的方法及应用。本发明采用膜孔内原位负载的方式来合成复合催化膜,可有效避免微纳米催化剂的脱落与团聚等问题。

5.为实现上述目的,本发明采用如下技术方案:

6.本发明的第一方面,提供一种双向渗透制备复合催化膜的方法,包括以下步骤:

7.(1)将聚醚砜微孔滤膜用去离子水中浸泡,取出后纵向放置;室温下向纵向放置的聚醚砜微孔滤膜的左右两侧分别注入等体积的亚铁氰化盐溶液和铜盐溶液,随后静置;

8.(2)取出聚醚砜微孔滤膜,用去离子水冲洗;在室温下自然风干得到普鲁士蓝类似物cufe pbas与pes多孔聚合物的复合催化膜材料。

9.优选的,步骤(1)中,所述聚醚砜微孔滤膜的孔径为0.22μm;所述浸泡的时间为5~10s。

10.优选的,步骤(1)中,所述亚铁氰化盐溶液的浓度为1~2.5mmol/l;所述亚铁氰化盐溶液选自亚铁氰化钠溶液或亚铁氰化钾溶液。

11.优选的,步骤(1)中,所述铜盐溶液的浓度为2~5mmol/l;所述铜盐溶液选自氯化铜溶液、硝酸铜溶液或乙酸铜溶液。

12.优选的,步骤(1)中,需先注入亚铁氰化盐溶液后注入铜盐溶液,两溶液先后注入的间隔时间为3s。

13.优选的,步骤(1)中,所述铜盐溶液中所含cu

2+

与亚铁氰化盐溶液中所含fe(cn)

64-的浓度比为2:1。

14.优选的,步骤(1)中,所述静置的时间为24h。

15.本发明的第二方面,提供由上述方法制备得到的双向渗透制备复合催化膜,所述复合催化膜为聚醚砜微孔滤膜的孔径中原位生长cufe pbas催化剂。

16.本发明的第三方面,提供复合催化膜在动态催化降解抗生素中的应用。

17.本发明的有益效果:

18.(1)本发明采用普鲁士蓝类似物(pbas)这类催化材料易快速配位、基于两种前驱体水溶液聚合而成的合成特点,通过双腔室的“双向渗透法”,将两侧前驱体离子的聚合界面精准控制在基膜的孔内,实现cufe pbas催化剂在多孔聚合物膜孔内的原位生长,且能实现最优制膜参数的调控。

19.(2)本发明制备的复合催化膜利用双向渗透法原位生长并负载催化剂,所需制备条件温和,无高温、高压、有机溶剂等过程。

20.(3)本发明可通过前驱体浓度调控实现催化剂材料在基膜上的可控负载(高/低载量)。

21.(4)本发明制备的复合催化膜结构稳定,动态催化过程中无催化剂脱落等现象。

附图说明

22.图1:双向渗透法制膜示意图;

23.图2:(a)成功的膜孔内生长复合膜;(b)失败的膜表面生长复合膜;

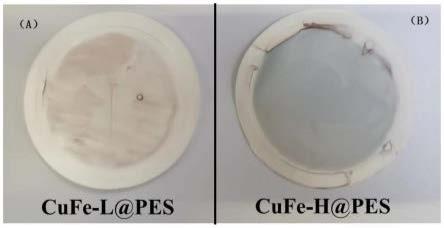

24.图3:(a)低载量复合膜(cufe-l@pes);(b)高载量复合膜(cufe-h@pes);

25.图4:不同催化剂载量cufe@pes膜及粉体cufe催化剂的xrd图;

26.图5:不同催化剂载量cufe@pes膜对抗生素污染物的动态催化性能:(a)去除率;(b)渗透通量;

27.图6:错流膜池的结构示意图。

具体实施方式

28.应该指出,以下详细说明都是例示性的,旨在对本技术提供进一步的说明。除非另有指明,本文使用的所有技术和科学术语具有与本技术所属技术领域的普通技术人员通常

理解的相同含义。

29.正如背景技术部分介绍的,现有技术制备孔内负载催化剂的复合膜一般采用异位膜孔负载方式,通常是将微纳米催化剂混在聚合物膜的筑膜液中再通过相转化包裹在膜孔内,但此方法使得催化膜颗粒无法充分暴露在孔壁上,导致催化剂暴露受限并与流经膜孔的氧化剂/有机污染物的接触受限;另一种膜孔内异位负载方式,是将已经制得的微纳米催化剂颗粒通过压力过滤嵌置在膜孔内,但通常催化剂颗粒在动态膜催化过程中逐渐脱落,催化剂负载不稳定导致催化性能衰减问题。

30.基于此,本发明的目的是提供一种双向渗透制备复合催化膜的方法及应用。本发明利用普鲁士蓝类似物(pbas)这类催化材料易快速配位、基于两种前驱体水溶液聚合而成的合成特点,双向渗透法原位负载催化剂,采用双腔室的渗透,将膜两侧前驱体的配位聚合位点或界面控制在中间的多孔聚合物基膜内,实现在膜孔内的原位负载。前驱体浓度比为cu

2+

:fe(cn)

64-为2:1:只有在此浓度比例下,才能使得膜两侧的渗透压一致,否则会致使渗透压高的一侧溶液离子向另一侧扩散,导致催化剂在一侧腔室的膜表面或溶液中聚合,而非在两腔室中间的pes基膜膜孔内生长;无法原位合成复合催化膜。前驱体溶液浓度:cu

2+

与fe(cn)

64-的浓度过低,无法在膜孔内形成均匀的催化层,最终对抗生素污染无催化能力;浓度过高,膜孔内催化层生长过厚,导致动态催化膜通量极低,无法应用。综合催化降解效率与膜通量两种因素,4mmol/l的cu

2+

与2mmol/l的fe(cn)

64-为最佳浓度配比。前驱体溶液装载顺序和时差:必须先倒亚铁氰化钠溶液后,再倒氯化铜溶液,否则无法将聚合位点控制在膜孔内,如果先倒氯化铜再亚铁氰化钠,将会导致催化剂沉淀在亚铁氰化钠测腔室析出;另外氯化铜溶液与亚铁氰化钠溶液倾倒时间间隔过长(超过3秒),同样会导致亚铁氰根离子优先渗透跨过基膜,聚合界面发生在氯化铜侧腔室,使得cufe催化剂颗粒在氯化铜析出而非生长在膜孔内。

31.为了使得本领域技术人员能够更加清楚地了解本技术的技术方案,以下将结合具体的实施例详细说明本技术的技术方案。

32.本发明实施例中所用的试验材料均为本领域常规的试验材料,均可通过商业渠道购买得到。

33.实施例1

34.(1)分别配制2mmol/l的亚铁氰化钠溶液和4mmol/l的氯化铜溶液;

35.(2)将一张0.22μm孔径的聚醚砜(pes)微孔滤膜在去离子水中浸泡5秒,取出后夹持在双腔室的制膜装置(如图1所示)中间;

36.(3)在室温条件下,先将30ml亚铁氰化钠溶液快速注入其中一侧腔室,3秒后再迅速将30ml氯化铜溶液注入另一侧腔室(5秒内完成),两腔室液面与顶部齐平,随后静置24小时;

37.(4)静置24小时后,倒出两侧腔室液体,取出膜,用去离子水冲洗;在室温(25℃)条件下自然风干,得到普鲁士蓝类似物与pes多孔聚合物的复合催化膜材料,记为cufe-l@pes。

38.实施例2

39.与实施例1的区别在于:

40.步骤(1)中分别配制2.5mmol/l的亚铁氰化钠溶液和5mmol/l的氯化铜溶液。

41.最终制得普鲁士蓝类似物与pes多孔聚合物的复合催化膜材料,记为cufe-h@pes。

42.对比例1

43.与实施例1的区别在于:

44.步骤(1)中分别配制3mmol/l的亚铁氰化钠溶液和5mmol/l的氯化铜溶液。

45.最终,无法原位合成复合催化膜,见图2b。

46.应用例

47.将实施例1和2制备的复合膜进行动态降解抗生素试验,并以纯pes膜作为对照例。分别将实施例1~2或对照例的膜材料直接装载在错流膜池(结构见图6)中;配制含6mg/l四环素抗生素物质的水溶液1l,并向其添加氧化剂过硫酸钾(溶液浓度为1mg/l);将上述含有四环素和过硫酸钾的溶液在1bar压力下泵进错流膜池中,在催化膜上层腔室循环流通;在错流膜池下层跨过催化膜的出水口定时采样以计算水通量并测定四环素污染浓度。由图5可以看出,本发明制备的复合膜其动态降解抗生素的能力远高于对照例pes膜,对抗生素可实现动态降解。

48.以上所述仅为本技术的优选实施例而已,并不用于限制本技术,对于本领域的技术人员来说,本技术可以有各种更改和变化。凡在本技术的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本技术的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1