一种恒温扩增检测装置的制作方法

1.本技术涉及医学检测技术领域,更具体地,涉及一种恒温扩增检测装置。

背景技术:

2.目前的恒温扩增检测装置中,加热平台与控温平台面接触连接;在实际应用中,加热平台内的热源产生热量,并通过加热平台与控温平台的接触面将热量传导至控温平台上的相变控温腔中,以使相变控温腔内相变材料熔化,但加热平台上的热源热量传导至控温平台的相变控温腔后,只有相变控温腔靠近加热平台上的一面受热,导致相变控温腔内靠近和远离加热平台这两部分的温度差异大,相变控温腔内的相变材料难以得到的有效熔化,热传导效率差,进而导致相变控温腔热传导至反应平台上的反应腔温度不稳定,控温能力差。

技术实现要素:

3.本技术实施例提供一种恒温扩增检测装置,以用于解决现有技术中热传导效率差的问题。

4.为了解决上述技术问题,本技术实施例提供一种恒温扩增检测装置,采用了如下所述的技术方案:包括控温平台、反应平台、多个第一导热件以及多个第二导热件;所述控温平台开设有相变控温腔,所述相变控温腔用于内置相变材料;所述反应平台与所述控温平台连接,所述反应平台开设有至少一个用于容置待反应液的反应腔;各所述第一导热件和各所述第二导热件均设于所述相变控温腔内;所述第一导热件用于与热源热传导连接,以用于将热源的热量传导至相变控温腔内;所述第二导热件与所述反应平台连接,以用于将所述相变控温腔内相变材料的热量传导至所述反应腔内。

5.进一步的,所述恒温扩增检测装置还包括加热平台,所述加热平台用于容置所述热源,所述第一导热件用于与所述加热平台内的热源热传导连接;所述控温平台叠置装设于所述加热平台;或,所述加热平台开设有第一安装孔,所述控温平台装设于所述第一安装孔内。

6.进一步的,所述加热平台开设有第一安装孔,所述控温平台安装于所述第一安装孔内;所述控温平台装设有位于所述相变控温腔内的安装座,所述安装座开设有第二安装孔,所述反应平台装设于所述第二安装孔内;所述第二导热件装设于所述安装座靠近所述相变控温腔的一面。

7.进一步的,所述反应平台与所述控温平台可拆卸连接,或所述反应平台与所述加热平台可拆卸连接。

8.进一步的,所述加热平台用于容置的所述热源为化学自热源。

9.进一步的,至少一个所述第二导热件设于相邻的两个所述第一导热件之间。

10.进一步的,所述第一导热件和所述第二导热件竖直间隔设置,且所述第一导热件

和所述第二导热件之间的竖直间隔距离l为0mm≤l≤10mm。

11.进一步的,所述第一导热件和/或所述第二导热件沿所述相变控温腔的长度方向延伸。

12.进一步的,所述第一导热件和/或第二导热件为导热鳍片或导热硅胶。

13.进一步的,所述恒温扩增检测装置还包括设于所述反应平台的流道平台;所述流道平台开设有至少一个第一输液流道,一个所述反应腔对应连通至少一个所述第一输液流道。

14.进一步的,所述恒温扩增检测装置还包括设于所述流道平台的输液平台;所述输液平台开设有至少一个液腔,一个所述液腔对应连通至少一个所述反应腔,每个所述液腔均设有相变阀;所述输液平台靠近所述流道平台的一面装设有第三导热件,所述第三导热件的一端与所述相变阀热传导连接,所述第三导热件的另一端延伸至所述反应腔内。

15.进一步的,所述反应平台装设有至少两个定位部;至少两个定位部和所述反应平台围合形成用于安装流道平台和/或输液平台的定位区间。

16.进一步的,所述恒温扩增检测装置还包括至少一个微流控平台;所述微流控平台可拆卸安装于所述反应平台的侧面,所述微流控平台开设有至少一个第二输液流道,一个所述第二输液流道对应连通至少一个所述第一输液流道。

17.进一步的,所述反应平台的至少一个侧面设有第一连接部,所述微流控平台的至少一个侧面设有第二连接部;所述第一连接部和所述第二连接部配合使用,以使所述反应平台和所述微流控平台可拆卸连接。

18.与现有技术相比,本技术实施例主要有以下有益效果:相变控温腔内置有多个第一导热件,以当热源的热量传导至第一导热件后,通过第一导热件将热源的热量散发至相变控温腔内的各位置,覆盖范围广,以使相变控温腔内各位置处的相变材料能够得到充分的加热,热传导均匀性更强,且有效提升相变材料的熔化速度;同时,在相变控温腔内的相变材料受到第一导热件的热量传导从固态转化为液态时,液态的相变材料会填补第一导热件和第二导热件之间的间隙,形成第一导热件-相变材料-第二导热件的热传导路径,使液态相变材料在将热量传导至第二导热件后,第二导热件将该热量传导至反应腔内,以用于对反应腔内的待反应液加热检测;此外,当液态相变材料在将热量传导至第二导热件后,相变材料从液态转化成固态,当第一导热件将热量再次传导至固态相变材料时,固态相变材料再次吸热熔化,如此使各第一导热件、相变材料和各第二导热件三者形成持续稳定的热传导,有效提升热传导效率以及反应腔内温度的稳定性,从而实现对反应腔内温度的稳定控温。

附图说明

19.为了更清楚地说明本技术或现有技术中的方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一个简单介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

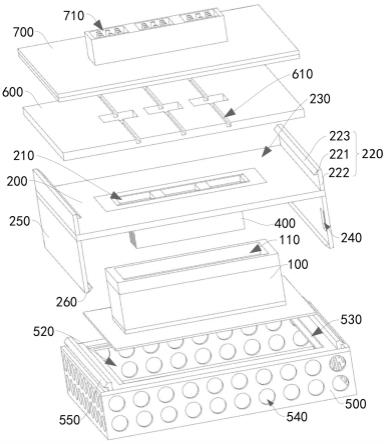

20.图1是本技术恒温扩增检测装置实施例一中隐藏微流控平台后的立体结构示意图;图2是本技术恒温扩增检测装置实施例一中隐藏微流控平台后的立体结构分解示意图;图3是本技术恒温扩增检测装置实施例一中隐藏微流控平台后的剖面结构示意图;图4是本技术恒温扩增检测装置实施例一的立体结构示意图;图5是图4中微流控平台的立体结构示意图;图6是本技术恒温扩增检测装置实施例二中隐藏微流控平台后的立体结构分解示意图。

21.附图标记:100、控温平台;110、相变控温腔;120、安装座;121、第二安装孔;200、反应平台;210、反应腔;220、定位部;221、定位卡凸;222、定位侧板;223、导向面;230、定位区间;240、第一连接部;250、连接侧板;260、第三连接部;300、第一导热件;400、第二导热件;500、加热平台;510、第一安装孔;520、容腔;530、安装开口;540、操作口;550、第四连接部;600、流道平台;610、第一输液流道;700、输液平台;710、液腔;720、相变阀;730、第三导热件;800、微流控平台;810、第二输液流道;820、第二连接部。

具体实施方式

22.除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本技术技术领域的技术人员通常理解的含义相同;本文中在申请的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本技术;本技术的说明书和权利要求书及上述附图说明中的术语“包括”和“具有”以及它们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。本技术的说明书和权利要求书或上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别不同对象,而不是用于描述特定顺序。

23.在本文中提及“实施例”意味着,结合实施例描述的特定特征、结构或特性可以包含在本技术的至少一个实施例中。在说明书中的各个位置出现该短语并不一定均是指相同的实施例,也不是与其它实施例互斥的独立的或备选的实施例。本领域技术人员显式地和隐式地理解的是,本文所描述的实施例可以与其它实施例相结合。

24.实施例一:参见图1至图3,本技术实施例一提供一种恒温扩增检测装置,包括控温平台100、反应平台200、多个第一导热件300以及多个第二导热件400。

25.在一些实施例中,参见图1和图3,上述控温平台100开设有相变控温腔110,该相变控温腔110用于容置相变材料,相变材料用于吸收热源的热量以及用于释放吸收的热量,并通过第一导热件300和第二导热件400的配合实现对反应腔210的控温加热。在实际应用中,可根据待反应液的目标加热温度选用对应相变点的相变材料,如待反应液的目标加热温度为35至42摄氏度的rpa(重组酶聚合酶扩增)时,则可选用相变点为43摄氏度的相变材料,又如待反应液的目标加热温度为60至70摄氏度的lamp(环介导等温扩增)/hda(解旋酶依赖性扩增)时,则可选用相变点为70摄氏度的相变材料。

26.进一步的,上述相变材料为固-液相变材料;在实际应用中,当热源升温至相变材料的熔化温度时,相变材料就产生从固态到液态的相变,熔化的过程中,相变材料吸收并储存大量的潜热;当相变材料冷却时,储存的热量在一定的温度范围内散发到环境中,进行从液态到固态的逆相变。在这两种相变过程中,所储存或释放的能量称为相变潜热。

27.在一些实施例中,参见图2和图3,上述反应平台200设于控温平台100,且上述反应平台200开设有反应腔210,该反应腔210用于容置待反应液,以用于供待反应液进行加热反应,从而实现对待反应液的检测。进一步的,上述反应腔210的数量为至少一个,如此可根据不同的检测需求,选用与检测需求具有对应反应腔210数量的反应平台200,提升本技术恒温扩增检测装置的适用性。

28.在一些实施例中,参见图2和图3,各所述第一导热件300和各所述第二导热件400均设于所述相变控温腔110内;所述第一导热件300用于与热源热传导连接,以用于将热源的热量传导至相变控温腔110内;所述第二导热件400与所述反应平台200连接,以用于将所述相变控温腔110内相变材料的热量传导至所述反应腔210内。

29.相变控温腔110内置有多个第一导热件300,以当热源的热量传导至第一导热件300后,通过第一导热件300将热源的热量散发至相变控温腔110内的各位置,覆盖范围广,以使相变控温腔110内各位置处的相变材料能够得到充分的加热,热传导均匀性更强,且有效提升相变材料的熔化速度;同时,在相变控温腔110内的相变材料受到第一导热件300的热量传导从固态转化为液态时,液态的相变材料会填补第一导热件300和第二导热件400之间的间隙,形成第一导热件300-相变材料-第二导热件400的热传导路径,使液态相变材料在将热量传导至第二导热件400后,第二导热件400将该热量传导至反应腔210内,以用于对反应腔210内的待反应液加热检测;此外,当液态相变材料在将热量传导至第二导热件400后,相变材料从液态转化成固态后,当第一导热件300将热量再次传导至固态相变材料时,固态相变材料再次吸热熔化,如此使各第一导热件300、相变材料和各第二导热件400三者形成持续稳定的热传导,有效提升热传导效率以及反应腔210内温度的稳定性,从而实现对反应腔210内温度的稳定控温。

30.在一些实施例中,参见图2和图3,所述恒温扩增检测装置还包括加热平台500,所述加热平台500用于容置所述热源,所述第一导热件300用于与所述加热平台500内的热源热传导连接;所述控温平台100叠置装设于所述加热平台500。在实际应用中,热源产生热量,并通过的加热平台500和控温平台100作为热传导媒介,将热源产生的热量传导至相变控温腔110内的第一导热件300上,并且控温平台100和加热平台500叠置的安装方式,以使控温平台100与加热平台500接触面积大,热传导效率高。

31.在一些实施例中,参见图2和图3,上述加热平台500开设有用于容置热源的容腔520以及与容腔520连通的安装开口530,上述控温平台100叠置装设于该安装开口530,如此当热源产生热量时,热量可直接传导至控温平台100上,以此减少在热量传导过程中的热阻,有效提升热传导效率。

32.进一步的,上述热源为化学自热源,化学自热源相对于现有的电加热方式,不依赖电源线和电池,可适配室外和室内等多种使用场景,提升本技术恒温扩增检测装置的通用性。

33.进一步的,在一些实施例中,上述化学自热源为铁自热物(如铁粉),铁自热物在接

触空气后进行氧化反应,产生热量,为相变控温腔110进行加热;在另一些实施例中,上述化学自热源为过饱和溶液类自热物以及金属片,过饱和溶液类自热物受到金属件的刺激后(如敲击金属件),过饱和溶液类自热物亚稳态即会失去平衡,过多的溶质就会析出来,即冷却结晶过程,这个过程过饱和溶液类自热物会释放热量并成为稳定的固体,如此实现对相变控温腔110的加热。采用铁自热物或过饱和溶液类自热物,其自热后产生的热量温度为60摄氏度左右,相对于传统采用生石灰自热物自热后产生热量温度为90摄氏度以上,安全性更高。

34.进一步的,参见图1至图3,上述加热平台500开设有操作口540,该操作口540可供操作人员对化学自热源进行操作,以触发化学自热源放热;如当化学自热源为铁自热物(如铁粉)时,操作口540处设置有屏蔽物(如密封胶带),操作人员通过移除屏蔽物,使容腔520与外界大气连通,以供外界空气进入容腔520内与铁自热物反应产生热量,从而实现对相变控温腔110加热;又如当化学自热源为过饱和溶液自热物时,操作口540可进行密封或不密封,操作人员通过操作口540进入容腔520内对金属件进行敲击,从而使过饱和溶液结晶产生热量,进而实现对相变控温腔110加热。

35.在一些实施例中,参见图2和图3,所述反应平台200与所述控温平台100可拆卸连接,或所述反应平台200与所述加热平台500可拆卸连接。可拆卸连接的方式可根据不同的使用需求更换不同的反应平台200或控温平台100,如更换反应平台200,通过更换具有不同规格的反应腔210的反应平台200,以适配不同待反应液的反应检测,或通过更换具有不同规格的第二导热件400的反应平台200,以调节第二导热件400的热传导效率,达到反应腔210内控温的目的;又如更换控温平台100,通过更换具有不同规格的相变控温腔110的控温平台100,以调节控温平台100内相变材料的可填充量,从而对热传导效率进行调节,或通过更换具有不同规格的第一导热件300的控温平台100,以调节第一导热件300的热传导效率,达到反应腔210内控温的目的。

36.在一些实施例中,参见图2和图3,反应平台200通过可拆卸结构与所述加热平台500可拆卸连接,其中所述可拆卸结构包括连接侧板250、第三连接部260以及第四连接部550,连接侧板250装设于反应平台200的侧面,第三连接部260设于连接侧板250,第四连接部550设于加热平台500,且第三连接部260与第四连接部550可拆卸连接;在实际应用中,通过第三连接部260和第四连接部550的配合使用实现反应平台200和加热平台500的可拆卸连接;进一步的,上述反应平台200与所述控温平台100或所述加热平台500可通过扣接方式、插接方式、螺丝连接、榫卯连接等方式进行可拆卸连接,在此不作具体限定。

37.在一些实施例中,参见图2和图3,至少一个所述第二导热件400设于相邻的两个所述第一导热件300之间。如此使第一导热件300和第二导热件400形成错位咬合的方式,分别以第一导热件300的竖直面和第二导热件400的竖直面作为热传导媒介,热传导面积大,有效提升二者的热传导效率。

38.示例的,各第二导热件400和各第一导热件300错位设置,在反应平台200与控温平台100连接后,各第二导热件400和各第一导热件300错位咬合,以保证每个第二导热件400和每个第一导热件300的热传导面积,进一步的提升二者的热传导效率。

39.进一步的,当第一导热件300和第二导热件400错位设置后,随着第一导热件300靠近反应平台200的一面和第二导热件400靠近相变控温腔110的一面之间的竖直距离越大,

第一导热件300和第二导热件400之间的热传导面积越大,二者之间的相变材料的热传导效率越强。

40.在一些实施例中,所述第一导热件300和所述第二导热件400竖直间隔设置,且所述第一导热件300和所述第二导热件400之间的竖直间隔距离l为0mm≤l≤10mm;随着第一导热件300和第二导热件400之间的竖直距离减小,第一导热件300和第二导热件400的相变材料热传导效率增强,而采用上述竖直距离的取值范围,在保证形成的恒温扩增检测装置结构紧凑性的同时,也保证了第一导热件300、第二导热件400以及相变控温腔110内相变材料的热传导效率。

41.需要说明的是,上述竖直距离为竖直方向的距离,该竖直方向为垂直于反应平台200的方向。

42.进一步的,在本实施例中,第一导热件300与第二导热件400可错位设置,如此使第二导热件400可受到设置在两个相邻的第一导热件300之间热传导影响,有效提升热传导效率;也可为第一导热件300与第二导热件400为相对设置,如此以便于第一导热件300和第二导热件400的生产加工。

43.在一些实施例中,参见图2和图3,所述第一导热件300和/或所述第二导热件400沿所述相变控温腔110的长度方向延伸。如此可使第一导热件300和/或第二导热件400具有较大的表面面积,并当相变控温腔110内的相变材料从固态转换成液态且填充第一导热件300和第二导热件400之间的间隙后,第一导热件300和/或第二导热件400与液态相变材料的接触面积更大,有效提升第一导热件300、相变材料以及第二导热件400三者之间的热传导效率。

44.在一些实施例中,参见图2和图3,所述第一导热件300和/或第二导热件400为导热鳍片;导热鳍片呈片状,片状的导热鳍片具有较大的表面面积,提升导热鳍片与相变材的接触面积,若第一导热件300为导热鳍片时,可使第一导热件300覆盖的热传导面积广,且与相变控温腔110内相变材料的接触面积大,提升了相变材料从固态转化成液态的效率;同理,若第二导热件400为导热鳍片时,片状的导热鳍片也有效提升第二导热件400与液态相变材料之间的热传导的效率,从而实现反应腔210内温度的稳定控温。在另一实施例中,所述第一导热件300和/或第二导热件400为导热硅胶;在第一导热件300、相变材料以及第二导热件400三者的热量传导中,导热硅胶可利用其自身的高导热特性,提升第一导热件300、相变材料以及第二导热件400三者之间的热量传导效率,从而实现反应腔210内温度的稳定控温。

45.在一些实施例中,参见图2和图3,所述恒温扩增检测装置还包括设于所述反应平台200的流道平台600;所述流道平台600开设有至少一个第一输液流道610,一个所述反应腔210对应连通至少一个所述第一输液流道610。

46.第一输液流道610用于供外界的待反应液输送至反应腔210内;在一些实施例中,一个反应腔210对应连通一个第一输液流道610,以将待反应液通过第一输液流道610输送至反应腔210内;在另一些实施例中,一个反应腔210对应连通至少两个第一输液流道610,可将各第一输液流道610的待反应液分别输送至反应腔210内,并在反应腔210内进行混合,从而满足不同的使用需求。

47.在一些实施例中,参见图2和图3,所述恒温扩增检测装置还包括设于所述流道平

台600的输液平台700;所述输液平台700开设有至少一个液腔710,一个所述液腔710对应连通至少一个所述反应腔210,每个所述液腔710均设有相变阀720;所述输液平台700靠近所述流道平台600的一面装设有第三导热件730,所述第三导热件730的一端与所述相变阀720热传导连接,所述第三导热件730的另一端延伸至所述反应腔210内。

48.初始时,相变阀720内的相变材料为固态,处于关闭相变阀720的状态;在当通过第三导热件730将反应腔210内的热量传导至相变阀720处后,相变阀720的相变材料被加热,并当相变阀720的温度到达相变熔点后,填充于相变阀720内的相变材料由固态转换为液态,以使相变阀720从关闭状态切换为开启状态,位于液腔710内的待反应液可经过相变阀720进入反应腔210内进行反应,且由固态转换为液态的相变材料随待反应液进入反应腔210内,如此相对于传统手动开启或关闭输液阀实现待反应液的方式,使用便捷。

49.在一些实施例中,参见图2和图3,所述反应平台200装设有至少两个定位部220;至少两个定位部220和所述反应平台200围合形成用于安装流道平台600和/或输液平台700的定位区间230。定位区间230用于定位安装流道平台600和/或输液平台700,以提升流道平台600和/或输液平台700安装位置的准确性和稳固性,同时也提升流道平台600和/或输液平台700的安装便捷性。

50.下述中,水平方向为平行于反应平台200的方向,竖直方向为垂直于反应平台200的方向。

51.进一步的,参见图2和图3,每个定位部220包括定位卡凸221以及定位侧板222,定位侧板222均装设于反应平台200远离控温平台100的一面,上述定位卡凸221装设于定位侧板222的内侧,各定位侧板222、定位卡凸221以及反应平台200远离控温平台100的一面围合形成上述定位区间230;通过至少两个定位侧板222限制流道平台600和/或输液平台700水平方向上的安装位置,并通过定位卡凸221限制流道平台600和/或输液平台700竖直方向上的高度,从而形成对流道平台600和/或输液平台700的定位安装,以提升流道平台600和/或输液平台700安装位置的准确性和稳固性。

52.示例的,上述定位部的数量为两个,两个定位部的定位侧板222分别相对设置于反应平台200的两侧,以分别对流道平台600和/或输液平台700的其中两侧进行定位,相应地每个定位侧板222上均装设有上述定位卡凸221,如此可对流道平台600和/或输液平台700水平方向上的两个位置以及竖直方向上的领个位置进行定位,道平台和/或输液平台700安装位置的准确性和稳固性高。

53.进一步的,参见图2和图3,定位卡凸221的数量为至少两个,如此在当流道平台600和/或输液平台700定位安装至定位区间230后,至少两个定位卡凸221可对流道平台600和/或输液平台700的竖直方向的多个位置进行固定,以进一步的提升流道平台600和/或输液平台700的稳固性。

54.进一步的,参见图2和图3,上述定位卡凸221远离反应平台200的一面设有导向面223,导向面223起到导向的作用,使流道平台600和/或输液平台700可被导向安装至定位区间230内,从而提升装配效率。在一些实施例中,导向面223为倾斜面,于定位卡凸221靠近反应平台200的方向,定位卡凸221的长度逐渐增大,如此在倾斜面起到导向安装流道平台600和/或输液平台700的同时,也使定位卡凸221靠近反应平台200的一面可对流道平台600和/

或输液平台700实现卡紧。

55.在一些实施例中,参见图2至图5,所述恒温扩增检测装置还包括至少一个微流控平台800;所述微流控平台800可拆卸安装于所述反应平台200的侧面,所述微流控平台800开设有至少一个第二输液流道810,一个所述第二输液流道810对应连通至少一个所述第一输液流道610。

56.上述第二输液流道810用于将待反应液输送至反应腔210内;在实际应用中,由于微流控平台800与反应平台200可拆卸连接,因此可根据不同的使用的需求选用具有对应数量第二输液流道810的微流控平台800,适用性广;示例的,一个所述第二输液流道810对应连通两个所述第一输液流道610,以可将待反应液分流后分别流入对应的第一输液流道610后,在不同的反应腔210内进行的检测,以满足不同的使用需求。

57.在一些实施例中,参见图2至图5所述反应平台200的至少一个侧面设有第一连接部240,所述微流控平台800的至少一个侧面设有第二连接部820;所述第一连接部240和所述第二连接部820配合使用,以使所述反应平台200和所述微流控平台800可拆卸连接。

58.如此可使反应平台200上可具有一侧或至少两侧连接有微流控平台800;当反应平台200的其中一个侧面设有第一连接部240,此时从该侧将处进行微流控平台800和反应平台200的连接;当反应平台200的至少两侧面设有第一连接部240,此时可从至少两侧面上进行流控平台的安装,如当同时在反应平台200上安装有至少两个微流控平台800时,可使至少两个微流控平台800的待反应液混合后进入同一个反应腔210中,或至少两个微流控平台800的待反应液分别进入不同的反应腔210中,以满足不同的使用需求。

59.示例的,上述反应平台200的形状为方形,该方形的反应平台200具有四个侧面,反应平台200上的至少一个侧面设有上述第一连接部240,如此可根据不同的使用需求,自行选择对应第一连接240数量以及设置位置的反应平台200,通用性强。

60.同时,由于微流控平台800的至少一个侧面设有第二连接部820,在当微流控平台800的其中一个侧面设有第二连接部820时,此时从该侧进行微流控平台800和反应平台200的连接;在当微流控平台800的至少两个侧面设有第二连接部820时,此时微流控平台800每侧面上的第二连接部820都可用于与反应平台200上的第一连接部240进行连接,即微流控平台800可与至少一个反应平台200连接,通过微流控平台800上的第二输液流道810分流将待反应液输送至至少一个反应平台200上,同时也可从多个方向上进行微流控平台800与反应平台200的连接,以满足不同的使用需求,通用性强。

61.在一些实施例中,上述反应平台200和微流控平台800通过扣接方式可拆卸连接,此时第一连接部240和第二连接部820可为两个扣接部的配合,也可为扣接部和扣接槽的配合,扣接连接的方式装卸简易,扣接稳固性强;在另一实施例中,上述反应平台200和微流控平台800通过插接方式、螺丝连接、榫卯连接等方式进行可拆卸连接,在此不作具体限定。

62.在一些实施例中,本技术的恒温扩增检测装置用于核酸检测,此时加热平台500中可采用化学自热源,以适配室内室外不同的检测场景,并且利用第一导热件300、第二导热件400以及相变控温腔110内的相变材料的配合使用,使三者形成热传导系统,以提升三者的热传导效率,以及反应腔210内的控温性能,进而有效提升核酸检测准确性。

63.实施例二:

参见图6,本技术实施例二提供一种恒温扩增检测装置,与上述实施例一的不同之处在于:所述加热平台500开设有第一安装孔510,所述控温平台100装设于所述第一安装孔510内。

64.在加热平台500内置的热源热量传导的过程中,第一安装孔510的每个内壁面均可作为控温平台100与加热平台500热传导的媒介,形成环绕式的热量传导,如此可进一步的提升控温平台100与加热平台500的热传导效率;并且搭配控温平台100上的相变控温腔110内的第一导热件300和第二导热件400,可使由加热平台500上热源的热量可被快速传导至第一导热件300上,且由于第一安装孔510的设计,可使第一导热件300和第二导热件400的布局更为集中,使第一导热件300、相变材料和第二导热件400的热传导效率更快,进而有效避免反应腔210温度不稳定的情形发生。

65.进一步的,上述第一安装孔510为长孔,该长孔的设计,可提升位于长孔内的控温平台100与长孔的内壁面的接触面积,进而二者的热传导效率。在一些实施例中,上述长孔为圆形长孔,此时控温平台100的形状与圆形长孔对应,如此以便于控温平台100安装至圆形长孔的便捷性,提升组装效率;在另一些实施例中,上述长孔为方形长孔,此时控温平台100的形状与方形长孔对应,如此利用方形长孔的边角处以提升控温平台100安装至方形长孔的安装后的稳固性。

66.进一步的,当控温平台100安装至第一安装孔510后,控温平台100靠近反应平台200的一面与加热平台500靠近反应平台200的一面平齐,如此以保证本技术的恒温扩增检测装置的一体性,且提升对控温平台100的保护性。

67.在一些实施例中,所述控温平台100装设有位于所述相变控温腔110内的安装座120,所述安装座120开设有第二安装孔121,所述反应平台200装设于所述第二安装孔121内;所述第二导热件400装设于所述安装座120靠近所述相变控温腔110的一面。

68.在实际应用中,第二安装孔121的每个内壁面均可作为第二导热件400与反应平台200热传导的媒介,形成环绕式的热量传导,如此可更进一步的提升控温平台100与加热平台500的热传导效率。

69.进一步的,上述第二安装孔121为长孔,该长孔的设计,可提升位于长孔内的反应平台200与长孔的内壁面的接触面积,进而二者的热传导效率。

70.显然,以上所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例,附图中给出了本技术的较佳实施例,但并不限制本技术的专利范围。本技术可以以许多不同的形式来实现,相反地,提供这些实施例的目的是使对本技术的公开内容的理解更加透彻全面。尽管参照前述实施例对本技术进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来而言,其依然可以对前述各具体实施方式所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等效替换。凡是利用本技术说明书及附图内容所做的等效结构,直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理在本技术专利保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1