微流控芯片的制作方法

本技术涉及微流控,尤其涉及微流控芯片。

背景技术:

1、基于纳米级别的递送载体,即纳米颗粒是许多分子药物的核心技术壁垒之一,递送载体负责保护并让药物分子通过各种机体细胞屏障有效的被机体吸收。目前对纳米颗粒的制备方法主要有高压均化法、纳米沉淀法、材料自组装、原位合成/聚合法等,然而这些方法制得的纳米颗粒结构不均一、粒径分布宽、合成步骤复杂以及批间差异大,在很大程度上限制了其在制备递送材料方面的运用。相比之下,采用微流控混合技术来制备纳米粒表现出明显优势。

2、微流控(microfluidics)是指在亚毫米尺度上操控液体,其中,亚毫米尺度一般为几微米到几百微米。使用该法制备纳米颗粒相对简便快速、条件可控、重复性强。微流控芯片是微流控技术常用的工具,采用微流控芯片制备纳米颗粒通常包括以下步骤:

3、1、微流控芯片中加入制备纳米颗粒的多种组分流体;

4、2、微流控芯片中的微流道对多种组分流体进行混合和分散,形成前体混合物;

5、3、在特定条件下,通过微流控芯片中的混合和分散作用,使前体混合物逐渐转化为纳米颗粒。

6、但现有的微流控芯片流道尺寸通常在微纳米级,微纳尺度的流体雷诺数(reynolds number,re)较小,通常小于2500,流体的粘滞力占优势,流动呈层流状况,此时传统两种流体之间的湍流混合将无法产生,即流体间不易混合,也即混合均一性较差,导致制备的纳米颗粒粒径大小差异较大,且在高流速后被压极大,在生产过程中容易产生泄露等情况,难以放大生产。

7、针对上述问题现有技术中也有相应改进,例如鱼骨型微流控芯片,其在混合流道内设置多个鱼骨型阻隔,以增大流体间的接触面积,从而增强混合;又例如y型微流控芯片,在混合流道前设置两个进入流道,且三者呈y型,以增强各组分的流动性,从而增强混合;又例如y型和鱼骨型的结合型微流控芯片。但以上现有微流控芯片在制备纳米颗粒过程中,仍不满足混合均一性和效率要求较低,无法完成线性放大生产。

技术实现思路

1、本技术的目的在于解决现有技术中,微流控芯片混合均一性和混合效率较低,导致制备的纳米颗粒合格率和生产效率较低的问题。因此,本技术提供了微流控芯片,通过混合部的导流段提高混合均一性和效率,从而提高纳米颗粒制备合格率和生产效率。

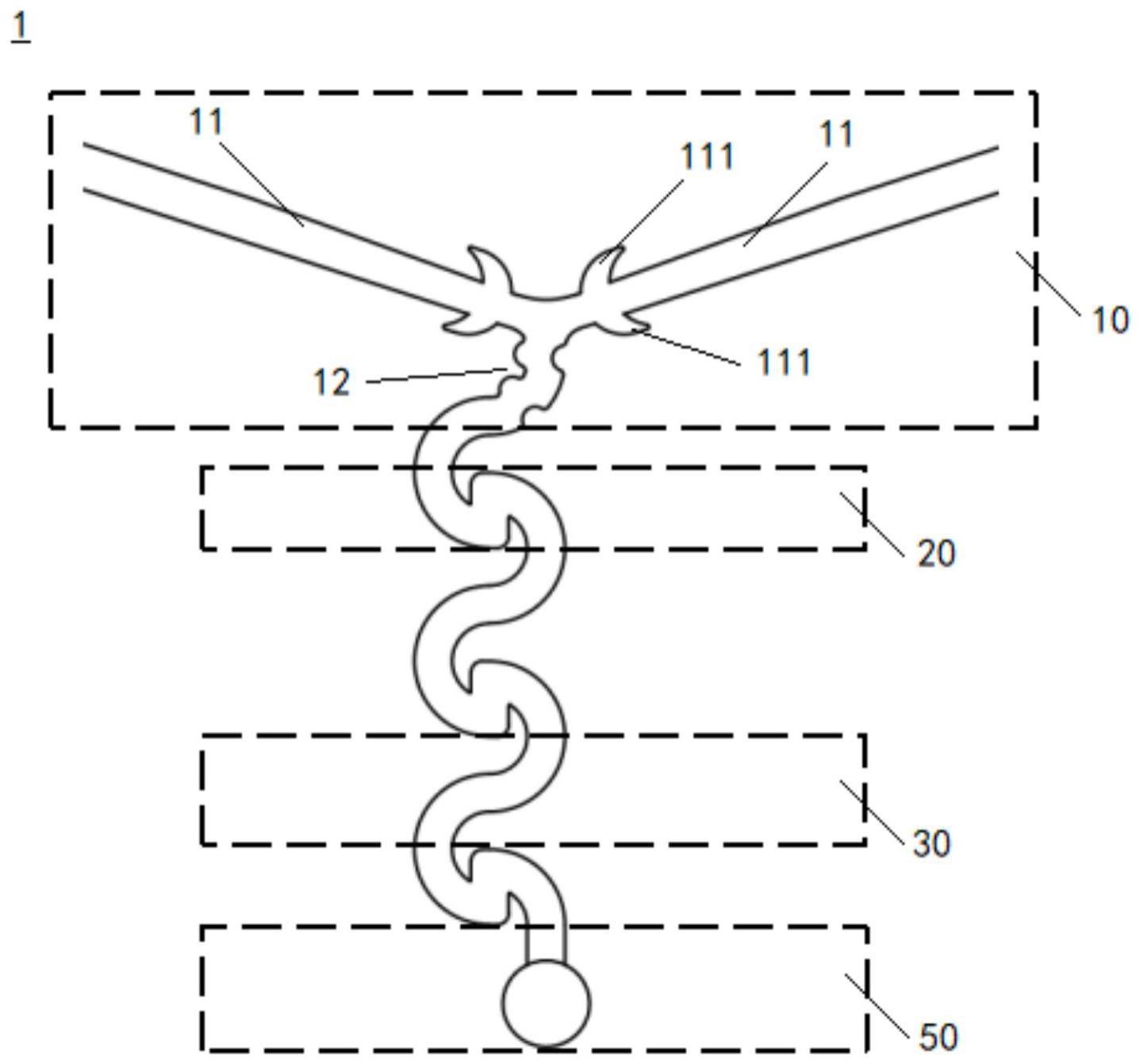

2、本技术实施例提供了一种微流控芯片,包括芯片本体,所述芯片本体上设置有流道,所述流道包括进液部,以及与所述进液部连通且依次相接的多个混合部;

3、所述进液部包括两个进液段,以分别通入两类流体;

4、所述混合部包括依次连通的引流段、导流段和混流段,所述导流段包括下层汇流区和上层汇流区,所述导流段的入口与所述引流段相接,并与所述下层汇流区相对设置;所述导流段的出口与所述混流段相接,并与所述上层汇流区相对设置;

5、所述导流段的入口与出口相背设置,且所述导流段的出口的下端对应于所述下层汇流区和所述上层汇流区之间。

6、采用上述技术方案,通过导流段的下层汇流区和上层汇流区,以及导流段的入口和出口分别对应下层汇流区和上层汇流区,使得流体在导流段内会受到阻碍,即导流段的出口下端,并绕过该阻碍,从而可形成涡流;同时,由于需要混合的两类流体流动呈层流状况,使得一侧流体汇集在下层汇流区,另一侧流体汇集在上层汇流区,且下层汇流区内的流体更易受到导流段出口下端的阻碍,从而在汇集到一定程度时,下层汇流区内的流体越过导流段出口下端进入混流段,并形成涡流,而上层汇流区内的流体汇集到一定程度,从导流段出口上端进入混流段,并被涡流吸引裹挟,从而提高了混合均一性和混合效率,进而提高纳米颗粒制备合格率和生产效率。

7、在一些实施例中,所述导流段还包括设置于所述下层汇流区和所述上层汇流区之间的导流通道,且使流体经所述导流通道后越过所述导流段的出口下端并进入所述混流段。

8、采用上述技术方案,通过导流通道,即在下层汇流区和上层汇流区之间提供空间以供导流段内的流体流动并越过导流段的出口下端,从而在后方的混流段形成涡流,提高了涡流成形效果,从而提高了混合均一性和混合效率,进而提高纳米颗粒制备合格率和生产效率。

9、在一些实施例中,所述引流段呈弧形并形成有外侧通道和内侧通道,所述外侧通道的入口与所述下层汇流区相对设置,所述内侧通道的入口与所述导流通道相对设置。

10、采用上述技术方案,使得呈层流状的两类流体可自发地分别通过外侧通道和内侧通道流动,且由于外侧通道内的流体流速较快,以及下层汇流区与外侧通道的入口相对,使得外侧通道内的流体更快速地进入并汇集在下层汇流区内;而内侧通道内的流体流速较慢,当其到达内侧通道的入口时,由于下层汇流区内的流体挤压,尤其是下层汇流区内的流体占据导流通道的后半段(下层汇流区内的流体通过导流通道的后半段,并越过导流段的出口下端),使得内侧通道内的流体经导流通道的前半段进入上次汇流区内;即实现两类流体的流速差,提高两类流体在下层汇流区和上层汇流区分别汇集效果,并进而提高其在混流段混合均一性和混合效率。

11、在一些实施例中,所述混流段呈弧形,且与所述引流段呈中心对称设置;所述混流段对应于所述导流通道的出口形成有涡流区,且所述涡流区的上方区域与所述上层汇流区相对设置。

12、采用上述技术方案,使得上层汇流区内的流体从导流段出口上端进入混流段后即进入涡流区,从而被涡流吸引裹挟,进一步提高了混合均一性和混合效率,提高了纳米颗粒制备合格率和生产效率。

13、在一些实施例中,所述多个混合部中至少一组相邻的两个所述混合部之间设置有加速部,所述加速部的通道内壁平滑过渡;且所述加速部的入口与一所述混合部的所述混流段的出口相接,所述加速部的出口与另一所述混合部的所述引流段的入口相接。

14、采用上述技术方案,使得经过混合的流体可在加速部内进一步混合,且为下一次经混合部混合提供缓冲,同时,通过加速部可使得流道内的流体平均流速较高,从而提高纳米颗粒生产效率。

15、在一些实施例中,所述加速部呈曲线状,且具有至少一个拐弯点;所述加速部与相接的两个所述混合部呈竖直排列。

16、采用上述技术方案,通过曲线状的加速部,使得加速部内外侧的流体具有流速差,同时通过设置加速部具有至少一个拐弯点,使得加速部内外侧的流体方向以及流速会发生对调,从而提高加速部内流体的混合均一性和混合效率;且混合部与加速部竖直排列,提高混合部内的流体进入加速部的顺畅度,从而进一步提高加速部内流体混合均一性和混合效率。

17、在一些实施例中,所述多个混合部中至少一组相邻的两个所述混合部之间同时设置有所述加速部和高速部;所述高速部的入口与一所述混合部的所述混流段的出口连通,所述高速部的出口与另一所述混合部的所述混流段连通。

18、采用上述技术方案,通过避开混合部的高速部,使得部分流体可通过高速部高速通过,从而提高流道内流体的平均流速,提高纳米颗粒生产效率;并且高速部的出口与混合部的混流段连通,使得从高速部流出的高速流体可冲击混流段内的流体,从而使得两部分流体混合,提高了流体混合均一性。

19、在一些实施例中,所述加速部和所述高速部还设置于所述进液部与所述混合部之间,且设置于所述进液部与所述混合部之间的所述加速部的入口与所述进液部的出口连通,出口与所述混合部的所述引流段的入口连通;设置于所述进液部与所述混合部之间的所述高速部的入口与所述进液部的出口连通,出口与所述混合部的所述混流段连通。

20、在一些实施例中,所述进液段靠近其末端对称设置有两个缓存腔。

21、本技术其他特征和相应的有益效果在说明书的后面部分进行阐述说明,且应当理解,至少部分有益效果从本技术说明书中的记载变的显而易见。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!